|

記事検索 |

特別企画 |

【 2009/06/11 】 |

||

| ||

【 2009/06/09 】 |

||

| ||

【 2009/06/08 】 |

||

| ||

【 2009/06/04 】 |

||

| ||

【 2009/06/02 】 |

||

| ||

【 2009/05/28 】 |

||

| ||

【 2009/05/26 】 |

||

| ||

【 2009/05/21 】 |

||

| ||

| ||

【 2009/05/15 】 |

||

| ||

【 2009/05/14 】 |

||

| ||

【 2009/04/16 】 |

||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Impress Watchデータセンター移転記 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Watchのサーバー群がソフトバンクIDCに移転

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

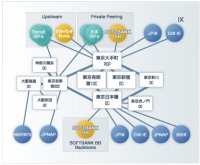

と、他人事のように書き始めたが、これはもちろんINTERNET Watchをはじめとした各WatchのサーバーがソフトバンクIDCのデータセンターに移転するという話だ。そこで今回はデータセンター移転の当事者として、データセンターの内部や移転作業の模様、移転に至った経緯などをレポートする。 ● ソフトバンクIDCにサーバー環境を移転 今回、Impress Watchのサーバーが移転するソフトバンクIDCは、全国9カ所のデータセンターを拠点にするIDC業界の大手事業者だ。各拠点はギガビット級の回線で結ばれ、ソフトバンクテレコムやソフトバンクBBといったソフトバンクグループの通信会社や大手ISP、IXなどとも多数接続しており、バックボーンとしては申し分ない。データセンターとは、簡単に言えばサーバーを設置するための専用の設備のことだが、もちろんただ場所を貸すだけのビジネスではない。24時間、停止しては困る大事なサーバーを預かるために、さまざまな設備が用意されている。 まず、データセンターにはそもそも建物としての堅牢性が求められる。今回Impress Watchのサーバーを設置するデータセンターは、震度7クラスの大地震に耐えうる強耐震構造の建物となっており、直径1.3~2.0mの杭が63本、地下30m超の岩盤まで打ち込まれているという。 さらに電源対策。たとえ停電があっても、サーバーを止めるわけにはいかない。電源については、信頼性の高い「3スポットネットワーク給電」となっており、さらに万が一の場合にも非常用発電機での電力供給が可能。最大18時間の運転が可能な燃料を備蓄しているほか、災害時でも優先的に燃料が供給される体制を整えている。 そして入館管理。データセンターに簡単に人が入れるようでは、セキュリティ上大きな問題となる。入館には事前の申請が必要で、サーバーが設置されている部屋への入室には専用のカードが必要となる。その他、何百台ものサーバーから出る熱にも対応できる巨大な空調設備や、機械類を水浸しにしないように不燃ガスを利用した消火設備など、データセンターならではの装置が完備されているのだ。 これらの設備とともに、ネットワークやサーバーの状況を監視するネットワークオペレーションセンターには24時間担当者が常駐し、管理にあたっている。これらの設備があればこそ、安心してサーバーを預けられるというわけだ。 インプレスグループのサーバー群はそれなりに規模もあり、今後の拡張も考えられることから、ソフトバンクIDCが持つデータセンターの中でも、スペースに余裕がある新しいフロアを確保した。今後、Impress Watchやインプレスグループの各種サーバーをここに設置していくことになる。

● 8月某日、サーバーラックが組み上がる 夏も真っ盛りの8月のとある日、Impress Watchのサーバーが設置されるサーバーラックが組み上がると聞き、ソフトバンクIDCのデータセンターを訪れた。が、この日はたまたま首都圏に大規模な停電が発生した日で、ソフトバンクIDCのデータセンターも一部で停電の影響を受けたという。ただし、電源は瞬時に非常用に切り替わったため、サーバー運用には全く問題なかったとのこと。そうした状況の中、サーバールームへの入室許可を貰い、中に入ってみる。サーバールーム内にはサーバーを収容するラックが立ち並び、空調の音が響いている。もちろん、入退室には専用のカードが必要で、データセンターのある建物自体にも事前の入館申請が必要となるなど、部外者の立ち入りは厳重に制限されている。 サーバールームの中には、Impress Watchをはじめとするインプレスグループのサーバーを設置するラックスペースが確保されている。しかし、この時点ではまだラックが用意されているだけで、ラックの中にはほとんど何もない。入っているのは、ネットワークケーブルの配線に使われる「パッチパネル」と呼ばれる機器だけだ。 このパッチパネルにも担当者のこだわりがあるようで、パネルの形がV字形になっているのが特徴だ。メンテナンス性能などに優れたタイプとのことで、データセンターの担当者も「まだあまり導入例は無いですね」と語る珍しいものだとのこと。 さらにこのパッチパネルを中心に、すべてのラックの間で必要な配線が事前に済ませてある、先行配線を行なっている点も特徴だという。あらかじめラック間の配線をすべて行なっておくことで、後から場当たり的に配線してケーブルがスパゲッティ状態になるのを防ぐことが狙いだ。

● 技術力と対応、コスト面から移転先を決定 Impress Watchのサーバー群は、これまでも別のデータセンターに設置していた。今回、移転した理由は、これまでのデータセンターが手狭になったからということもあるが、それ以外の理由もある。むしろ今回の移転では、運用の効率面を重視した結果として新たなデータセンターに移行するのがベストだという結論に達したのだという。そのあたりの事情を、Impress Watchで移転を担当した八田に尋ねてみた。今回の移転にあたっての要求としては、 1)データセンターに極力出向かなくても済むようなサービスを提供してくれること 2)仮想化技術を利用したサーバー運用をしたいので、そうした技術への対応力があること 3)これらをトータルで考えた上でコスト的に安いこと の3点があり、これらの条件を満たしたのが、ソフトバンクIDCだったという。 まず、1)の「データセンターに出向かなくても済むサービス」について。サーバーはできれば24時間365日問題なく動き続けてほしいが、やはりトラブルは付き物だ。リモートアクセスでサーバーにログインして対処できる問題であればいいが、ソフトウェア的な問題もあれば、ハードウェアが故障することもある。社内に置いてあるマシンとは違い、データセンターは離れた場所にあり、トラブルが起きてもデータセンターに到着するまでには時間もかかる。さきほど説明したように、セキュリティ上の問題からデータセンターへの入館には手続きも必要だ。 そこで、ある程度のオペレーションについてはデータセンター側で対処してもらい、なるべく担当者がデータセンターまで出向かなくても済むようにできるサービスが利用したいというのが第1の要望だ。もちろん、トラブルへの対処が正しくできるスタッフが常駐していることが大前提だが、この条件を満たすデータセンターは日本ではまだそれほど多くないのが現状だという。 次に、2)の「仮想化技術を利用したサーバー運用」について。仮想化技術とは、1台のマシン上にソフトウェアで仮想マシンを構築し、1台のサーバーを複数台のサーバーのように利用できる技術のことだ。今回の移転で導入するサーバーでは、「VMWare」と呼ばれる仮想化ソフトウェアを導入する。 Impress Watchには、各Watchシリーズを公開しているWebサーバー以外にも、メールサーバーや社内用途のサーバーなど数多くのサーバーがある。この中には、それほど高いスペックは要求されないサーバーも多い。そこで、こうしたサーバーを仮想化技術を利用してまとめてしまおうというのが、仮想化技術を利用する狙いだ。 1台のサーバー上で複数台の仮想化サーバーを動かすには、それなりにハイスペックなマシンも必要となる。しかし、安価なマシンを何台も用意するよりは、仮想化技術により高性能なサーバーにまとめた方が、結果的には運用コストが下げられると見込んでいるのだそうだ。 まず、ハイスペックなサーバー用マシンには良いパーツが使われているため、安価なサーバーに比べて耐久性の面で有利だという。次に、データセンターはサーバーを設置するラックスペースの単位で料金が決まるため、設置する台数が少なければそれだけ料金は安くなる。さらに、仮想化ソフトにより集中管理ができることや、仮想化サーバーのためバックアップや増設もすぐに可能となるなど、これらのメリットを考えるとトータルでは運用コストの面で有利になると考えたためだ。 そして、3)のコスト面の問題。単に料金が安いというだけではダメで、これまで説明したような技術的要件への対応を含めた上で検討した結果、数社の中からソフトバンクIDCに決定したのだという。 ● 9月某日、サーバー類のセットアップ データセンター側の準備と並行して、設置するサーバーの準備も進められている。すべてのサーバーを新しくするわけではないのだが、VMWareを利用するサーバーなどは、新規に導入するサーバーでの運用となる。この新しいサーバーのセットアップ作業が始まったと聞き、作業を担当するSIベンダーのエス・アンド・アイを訪ねた。作業現場にはサーバーやストレージ機器などが並び、着々と作業が進められている。 エス・アンド・アイは単にサーバーのセットアップだけではなく、今後の運用・サポートも担当する。というよりも、エス・アンド・アイはVMWareの運用で有数の実績を持つ企業であり、今回の移転プランはソフトバンクIDCとエス・アンド・アイの共同提案だったという点も採用の決め手になったとのこと。 VMWareを導入するメリットは、やはり需要に応じて柔軟な対応ができる点と、サーバーの集中管理やサーバースペースの節約などが挙げられるという。ちなみに、今回は10台のサーバーでVMWareを利用するが、もしこれをVMWareを使わずに今までのサーバーで構築したとしたら「80台は必要」だという。これを設置するためのラックスペースを考えただけでも、かなりのコストダウンになりそうだ。

● 9月某日、サーバー類の搬入 セットアップが終わったサーバーは、次々にデータセンターに運ばれてくる。サーバー類にストレージ機器など、あっという間にサーバールームにダンボール箱の山ができていく。しかし、これでもまだ新規に導入するサーバーの分だけで、従来から使ってきたサーバーの引っ越し作業がさらに控えているのだという。これらのサーバーが箱から出され、ラックに設置された状態で見ることが出来たのは搬入からさらに数週間後。まだネットワークにはつながっていなかったが、サーバー類には電源が入り、テスト運転を行なっている。エス・アンド・アイでセットアップ作業が行なわれていたサーバーやディスクアレイもラックに収められ、サーバールーム内にはファンの音が響いている。 現在も移転作業は続いている最中で、各種サーバーは今後段階的に新しい環境に移行していく。Watchの各種サーバーがソフトバンクIDCのデータセンター内で稼動し始めるのはもう少し先のことになるが、新しい環境ではこれまで以上に快適にコンテンツをお届けできるはずだ。ぜひご期待いただきたい。

関連情報 ■URL ニュースリリース http://www.sbidc.jp/pressrelease/2006/20061106001.html ソフトバンクIDC http://www.sbidc.jp/ エス・アンド・アイ http://www.sandi.co.jp/

( 三柳英樹 )

- ページの先頭へ-

|