|

記事検索 |

イベントレポート |

|

|

||||||||||||||||||

|

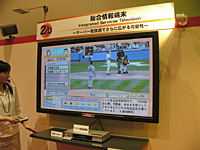

“蓄積して好きなときに視聴する”サーバー型放送をデモ |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

30日まで開催しているNHK放送技術研究所の一般公開「技研公開2004」では、NHKが実現を目指すサーバー型放送についての展示があった。サーバー型放送とは、ハードディスクが搭載された受信機に番組を蓄積保存することで、好きな時間に視聴できる放送だ。 ● サーバー型放送ではメタデータを同時に配信

技研公開では、こうしたメタデータを自動的に抽出するシステムを展示。抽出するシステムでは、画像認識技術、音声認識技術などを活用。シーンごとのメタデータをリアルタイムに抽出する。会場では、メジャーリーグ中継をサンプルにメタデータを抽出。マリナーズのイチロー選手が登場すると、顔の画像を自動的にキャプチャーするなどのデモンストレーションを行なっていた。 スタッフによると、「抽出したメタデータの精度は完璧ではない」という。「当面は、編集スタッフが確認したのち配信するようになる」としている。

● メタデータの改竄対策には電子証明書を利用 インターネットを通じたメタデータの配信も想定。「メタデータの配信をビジネスにする企業も現われる」という。そうなった場合に考えられるのが、メタデータの改竄だ。NHK技研では、「NHKが配信するデータの改竄」「全く異なるデータの“勝手な”配信」などのケースを想定し、電子証明書による認証方式を改竄対策に導入する予定だ。 「電子証明書方式は費用がかかるのが欠点」だとしつつも、「NHKに番組を提供して頂くコンテンツプロバイダーのためにも、信頼性を高めたい」という。 ● コンテンツは、家庭内のみで共有可能 サーバー型放送では、NHK技研の開発した「高度CAS(Conditional Access System)技術」を採用して、コンテンツの視聴を制御する。受信機1台ごとに割り当てられた「CASカード」を使用して認証。コンテンツの視聴は、基本的には認証を受けた受信機のみ可能になる。ただし、ホームネットワーク内でのみ、登録した受信機同士でコンテンツを共有できる。「書斎のお父さんと、勉強部屋の息子さんとでプロレス観戦も可能だ」という。このほか、コンテンツには電子透かし技術も採用されている。DVDへの録画も可能だが、外部で再生する場合は、ユーザー認証やライセンスの購入などが必要になるとしている。

関連情報 ■URL 技研公開2004 http://www.nhk.or.jp/strl/open2004/ NHK放送技術研究所 http://www.nhk.or.jp/strl/ ■関連記事 ・ NHK、2004年度中にもネットを利用した番組データ配信を開始(2004/01/19)

( 鷹木 創 )

- ページの先頭へ-

|