|

記事検索 |

バックナンバー |

【 2009/05/19 】 |

||

| ||

【 2009/03/19 】 |

||

| ||

【 2009/03/05 】 |

||

| ||

【 2009/02/06 】 |

||

| ||

【 2009/02/05 】 |

||

| ||

【 2009/01/22 】 |

||

| ||

【 2008/12/26 】 |

||

| ||

【 2008/12/25 】 |

||

| ||

【 2008/12/11 】 |

||

| ||

【 2008/10/30 】 |

||

| ||

【 2008/10/24 】 |

||

| ||

【 2008/10/23 】 |

||

|

|

|

||||||||||||||||

| 10代のネット利用を追う | ||||||||||||||||

|

文科省に聞く、小中学校での携帯電話「原則禁止」通知の理由 |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

文部科学省は1月30日、小中学校には携帯電話を原則持ち込み禁止とするなどの指針を示し、それに沿って教育委員会や学校において基本的な指導方針を定めるよう、「学校における携帯電話の取扱い等について」という通知を出した。なぜこのような通知を出したのか、通知によってどんな効果を狙っているのか、同省初等中等教育局児童生徒課担当係長の須原愛記氏に話を聞いた。 ● 国としての基本的な考え方を示したかった

「持ち込み禁止は多くの学校では既にやっていることが調査で明らかになっている。今回の通知は、学校の後押し的な意味がある」と須原氏は語る。学校が保護者に対して携帯電話の指導をする際にも、「学校の判断で持ち込み禁止」というだけでは板挟みになる可能性がある。「国や教育委員会も持ち込み禁止が望ましいとしている」と説明すれば、指導がしやすくなるというメリットがある。また、「今回の通知をきっかけにして、学校でルールを決めたり、教育委員会で考え方を定め、情報モラル教育を徹底したり、家庭や地域に働きかけるきっかけにしてほしい」という狙いもある。 ● 持ち込み禁止だけでは、ネットいじめ対策にはつながらない

これに対して須原氏も「学校への携帯電話の持ち込みを禁止しただけでは、有害情報にアクセスして事件に巻き込まれるトラブルや、ネットいじめなどの問題が解決するわけではない」とする。そうではなく、「ネットいじめを減らしたりトラブルから子どもたちを守るためには、情報モラル教育、家庭でのルール作りや指導、子どもの利用実態の把握などが大切」という。 また、「持つか持たせないかは最終的には家庭の判断だが、持たせたきりではなく、子どもを見守る体制作りをしてほしい。その旨、今回の携帯電話の持ち込みの調査や通知を出すことを通じて、社会にもメッセージを出せたことには意味がある」と考えている。 「これまでは一部に、学校が持ち込み禁止などの指導をしていないために携帯電話の問題が起きるという誤解があったかもしれない。しかし、今回の調査では、すでに多くの小中学校で持ち込み禁止となっており、それでも問題が起きるとなれば、家庭などで保護者の見えないところで問題が起きているとわかったはず。」 文科省としては、2008年11月に「『ネット上のいじめ』に関する対応マニュアル・事例集(学校・教員向け)」を公開しており、今回、指導の基本的方針も出した。今後は学校現場が実際にどう対応するかであり、同省では、その実施状況などを見ながらさらなる対応を考える。 ● あくまで「原則」禁止

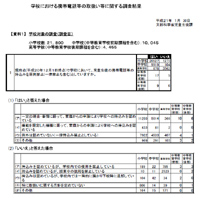

「調査時点で、持ち込み禁止にしている学校は90%以上。高校は、遠距離通学の生徒や塾やアルバイトで帰宅が遅くなる生徒も多く、発達段階も小中学校とは違う。禁止ではなく、使いながら学ばせるが、学校内での使用は禁止というところが多かったのではないか」。有識者会議に参加していたPTAのメンバーからも「適切な使い方を含めて指導してほしい」という意見が寄せられたという。 ちなみに、持ち込み禁止にしていない学校で、かつ特に取り扱いに関する取り決めをしていない学校は小学校で806校もあったが、「携帯電話の所持率には地域差が大きい。取り決めをしなければならないほど持っている子どもが多くなかったり、そもそも学校に電波が届かないので問題にならないところもあるのではないか」ということのようだ。 90%以上の小中学校が携帯電話を原則持ち込み禁止としていることについては、「それほど大きな驚きはない。学校現場では対応されていることが多いことが改めて確認できた」と須原氏は語る。 ● 携帯電話を取り上げるつもりはない 世の中が、携帯電話やインターネットを規制する方向に進んでおり、原則持ち込み禁止からさらに厳しい規制につながるのを危惧する声もある。それに関して須原氏は、「携帯電話にはいい面もあり、子どもに持たせるかどうかについては、あくまで家庭の判断であり、文部科学省としては、今は取り上げるところまでは考えていない。取り上げは現実的ではないのではないか」とする。「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(いわゆる「青少年ネット規制法」)の議論の時も、企業の自主的な取り組みを見守ろうという話になった。 文科省が現在行っている施策は、「単純な規制ではなく、適切なルールを作っている段階」という。「現在、政府全体で行っているのは、所持禁止などの規制をしようという話ではなく、子どもが危険に巻き込まれないために必要な取り組みとして考えている。何らかのサービスを提供する際に負の面があるなら、改善に向けた取り組みを行うのは当たり前のこと。逆に、子どもたちを守るための取り組みを整備していかなければ、それこそ『持たせるな』という議論になるかもしれない。そうならないよう企業も努力しているし、我々も使い方も含めて教えようとしている」。 ● 情報モラル手引き書の準備や、専門家の派遣も 文科省内で学校の生徒指導といじめなどの対策は、須原氏が所属する初等中等教育局児童生徒課が担当している。情報モラル教育や家庭教育、有害情報対策全般は別の部署が行っている。横断的な問題も多いが、そのような場合は「必要なことは協力して進めている」という。4月から施行される教育指導要領には、「情報モラルについて教えるべき」という文言が入っている。それにあわせて、文科省では、情報教育の手引き書の作成を担当しており、もうすぐ発表する予定だ。ほかにも、情報モラルの観点から専門家を派遣して教員や生徒指導担当者を指導するなどの対策も考えているところだ。 「『持ち込み禁止』が前面に出ているが、一律ではなく、状況に応じてのことであり、『一切禁止』ではないことを理解してほしい。持ち込み禁止だけでは子どもは守れない。携帯電話の正しい使い方の指導や情報モラル教育、家庭での教育が重要であり、今後とも、家庭への働きかけや啓発をしていく予定。保護者にも、携帯電話は本当に必要か、持たせる場合はどうしたら子どもが被害に遭わないで使えるか、保護者として何をすべきかしっかり考えてほしいし、見守る体制を作っていきたい。」 今後も、携帯電話文化を残しつつ、子どもの安全を守れる方法を模索することは重要だ。ただ取り上げるのではなく、正しい教育と理解が浸透することを望む。 関連情報 ■URL 学校における携帯電話の取扱い等について(通知) http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1234695.htm 「学校における携帯電話等の取扱い等に関する調査」の結果について http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/01/1234723.htm 10代のネット利用を追う 連載バックナンバー一覧 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/teens_backnumber/ ■関連記事 ・ 学校への携帯電話持ち込み、小中学校の9割以上が「原則禁止」(2009/02/04) ・ 教育再生懇談会、子供の携帯利用に関する取りまとめ(2008/12/18) ・ 学校・教員用のネットいじめに関する対応マニュアルが必要な理由(2009/01/22) 2009/03/19 11:36

- ページの先頭へ-

|