電子書籍は現在、コンテンツやデバイス、流通、規格、ビジネスモデル、文化など、さまざまな要素がからみあい、いろいろなアプローチによる群雄割拠の時代となっている。このシリーズインタビューでは、それぞれ異なる方向から新しい市場に取り組むキープレイヤーたちとその思いを聞き出したい。

第2回は、現役の人気マンガ家であると同時に、絶版マンガを広告モデルにより無料で提供する会社「Jコミ」を設立し、自らのヒット作「ラブひな」を公開した赤松健氏に話を聞いた。

● 公開1週間で170万ダウンロード、広告のクリック率も順調

|

| 赤松健氏 |

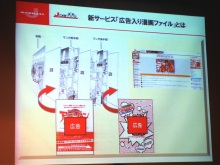

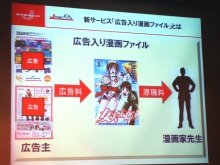

Jコミでは、絶版となっているマンガを作者に許諾を得てPDF形式で無料配布し、ページ中に広告を入れることでその収益を作者に支払うビジネスモデルを構築しようとしている。11月から開始したベータテストでは、赤松氏自身のマンガ「ラブひな」全14巻を無料で公開したことで話題を集め、開始1週間でダウンロード数は約170万に達した。

―― ベータテストはかなりの反響ですね。

赤松:はい。ちょうどあと何時間かすると、200万ダウンロードを超えそうです(注:取材は12月9日に行なわれた)。ファイルは高解像度版と軽量版を用意したんですが、ほとんど高解像度版に集中してます。高解像度版は60MBあって、軽量版は20MBで済むんですけど、軽量版は意外と人気なかったですね。ウェブ上で読める「コミックビューアー」や、携帯向けにもちゃんとモバイルサイトを用意したんですが、こちらも思ったよりはアクセスが少ないです。

―― 広告のクリック率もかなり高いと伺っていますが。

赤松:いいですね。今回のベータテストではテストのために1巻から14巻まで全部同じ広告を入れたので、2巻以降では急激にクリック率は落ちますが。1巻だけで見ると、初日に10万以上のダウンロードがあって、6つある広告全部のクリック回数が1万回以上ですから、割合にして10%ぐらいですか。このクリック率はかなり高いですよね。最初だからということもあるでしょうが。でも、単純にダウンロード数だけで言えば、1週間で170万は週刊誌並みの数字ですよね。

今後、たとえば「車のマンガ」に中古車の広告を入れるといったような、ちゃんとしたマッチングをすれば、広告の価値はもっと高くなると思います。今回はまだ「ラブひな」に合わせた広告を入れたわけではないので。

―― マンガと相性のいい広告を集めていくわけですね。

赤松:オンラインゲームの入会案内とか、そういったものも良いのかなとは思っているのですが。今回のベータテストでは、メディアレップ(インターネット広告の代理店)と広告代理店に頼んだんですが、そうした企業でも電子書籍内の広告ってなかなかイメージできなかったみたいですね。

たとえば最初に作った広告料金シミュレーションでは、一番最後のページの広告掲載料がかなり高いんですよ。でもそれって雑誌の考え方ですよね。雑誌なら表4(裏表紙)が高いのはわかるんですが、電子書籍だと普通に考えれば後ろにいくほどクリックされなくなりそうじゃないですか。今回こうして事例が1つできたので、広告の入れ方ももっと検討していけると思います。

巻末にアンケートとか作者からのメッセージを入れると、巻末の広告もクリック率が高くなるかもしれない。何巻もある漫画だと、1巻がピークで徐々にダウンロード数もクリック数も落ちていきそうですが、たとえば「ドラゴンボール」だったら(中盤の)フリーザ編とかの人気が高いはずですし(笑)。そのあたりは作品によって違うので、やってみないとわからないですよね。ただ、広告は気にならないぐらいにしておかないと、読者として嫌だなと思っているので、あまり広告をたくさん入れるつもりはありません。

|

| 「Jコミ」のサイト http://www.j-comi.jp/ |

―― 既にネット上で違法配信されているマンガのファイルも、作者から許諾が得られれば広告を入れて配信できる、という構想を語っていらっしゃいましたが。

赤松:たとえばWinnyにはジャンプやマガジンに載っているマンガの違法ファイルが出回っていてるわけですが、弁護士によると、絶版の場合は作者が「いいよ」と言えば合法ファイルになります。であれば、それに広告を入れて、広告料金を作者に渡す条件で許諾をもらい、合法的に無料配信できないかと考えているわけです。

―― 実際にその仕組みを導入できるのでしょうか。

赤松:システムはもう完成しています。JPG画像をZIPでまとめたファイルをアップロードすると、自動的に解凍して広告をはさみ、PDFにして掲示します。問題はむしろ、どういう広告を入れるかというマッチングの問題ですね。広告を適当に入れると価値が下がってしまうので。マンガの場合、OCRで文字を読み取ったとしても、なかなか認識してくれない。そこで今のところ、マンガと広告を手動でマッチングさせています。

|

|

| マンガ中に広告を入れてPDFを無料配信する(12月6日に行われた記者会見の資料より) | 広告からの収益をすべて作者に還元する |

● システムにはAmazonのサーバーを使用

|

| ブログ「(株)Jコミの中の人」でテスト状況なども公開している |

―― すごいダウンロード数で、ファイルも60MBと大きいとなると、システム構築の方も大変ではないでしょうか。料金面でも。

赤松:そうなんですよ。初日がすごかったんです。ウェブ用のサーバはいいんですが、やっぱりダウンロードの方をさばくのが大変で。Amazonのクラウドサービスを使っているので、サーバーが足りなければ増やせるといった対応ができるのは良かったのですが、それでもダウンロードサーバーは初日に3時間ぐらいダウンしてしまいましたね。いまはもう全然大丈夫ですけど。

具体的な金額としては出しにくいんですけど、初日のサーバー代だけで計算すると結構かかってます。ただ、そのあとはほとんどかかっていないので、いまのところそんなに大変でもないですよ。国内でも安いサービスがでてきたので、そういうところも検討したいです。新しいマンガが上がったときの、何百万というビューとダウンロードに耐えられることが条件になりますが。「ウチを使ってください」という会社がありましたら、ぜひお話を伺いたいです。

―― そのサーバー代がずっと続いたとして、運営は大丈夫なのでしょうか。運営にはトップページの広告からの収益を充てるという話でしたが。

赤松:抜本的な対策は無理じゃないですか(笑)。既にP2Pとかアップローダーとかにもファイルが広まっているようなので、そこからダウンロードされる分にはサーバーは少し助かりますけど、ニセモノが増えるかもしれないし。やっぱりJコミのサイトからダウンロードしてほしいですね。友達にファイルを渡すとかはいいんですが。

まあ、これで黒字を出そうとは思ってないので。私はもしこれが失敗しても、ただのマンガ家に戻るだけですから。というかマンガ家としては、ちゃんと次回作だって描きたいし。

―― それにしても、本当に無料でマンガを公開してしまって大丈夫なのでしょうか。

赤松:たとえばいまメジャー誌掲載のコミックでも、初版5万部を切ることは普通にあるわけです。今回の「ラブひな」のダウンロード数と広告のクリック率があれば、実はそれ以上の収入になります。もちろん作品が「ラブひな」で、今回が最初の取り組みだったからというのはありますが。Jコミの対象は絶版作品なので、これまでお金になっていなかったものから収入が得られるわけですから、何の問題も無いと思っています。

むしろ今マンガ家にとって問題なのは、単行本が出ないことです。メジャークラスの雑誌に載っても単行本が出ないということが結構あります。でも売れている単行本は初版で数百万部とか、売れる売れないの差がすごく大きくなってるんですよね。

たとえば、Jコミで配布している本の巻末に、そういう知名度の低いマンガをお試し版で1話つけてみるということもできますよね。それで話題になれば、単行本化されるかも知れない。とにかく、露出しないと誰も買わないんですよ、マンガって。昔は、たとえば月曜日にはみんなジャンプを読んでいるというような状況があったわけですが、そういうマンガに接する機会が減っていることへの危機感というか、マンガを読む習慣をなるべく絶やさないようにしたいんですよね。

● 新作は出版社の仕事。絶版作品が注目されれば出版社にもメリットが

|

―― Jコミで直接新作やオリジナル作品を扱う考えはありますか。

赤松:絶版になったマンガは一度商業誌に載っているので、面白さとか、エログロがそれほどないとか、ある程度保証されているから便利なんですよ。これが新作だと、閲覧に耐えうるかはわからないですから、読んだ上で「ここを直して」とか言いはじめると、それはもう出版社の仕事ですよね。そこは我々は手を出せないです。

そういう意味で、新作をやるぐらいなら、ライトノベル版のJコミをやりたいですね。ライトノベルにも絶版になっているものが多くあるでしょうし。

―― 出版社の方で正式に「絶版」となっている書籍はあまりないということですが。

赤松:マンガは特にそうですね、「重版未定」という扱いで。でも、誠意ある出版社に行けば、刷る予定がなければ絶版にしてくれますよ。いまのところ、出版社からダメだと言われたことは一度もないですね。

絶版作品が注目されれば、その人の新作が売れるという波及効果もあると思っていて、その点には出版社も期待できますよね。実際、今回の「ラブひな」の巻末にはアフィリエイトのページがあるんですが、そこに出ている3700円の「ネギま!」限定版がかなり売れています。

―― いま公開している「ラブひな」は単行本をスキャンしたものですが、出版社側の権利はどうなるのでしょうか。

赤松:原稿そのものを持っている作者に対して版面権を主張するのは、ちょっと難しいんじゃないでしょうか。著作隣接権みたいなものは出版社には与えられてないですし。突き詰めると、アシスタントが描いた背景の著作権は? とか編集者が直したアイディア料は? とかそういう話になってくるのですが、そのへんは作者に全部帰属するというならわしですね。契約書は無いんですけど。

● リクエストのコーナーは欲しい

|

―― 「復刊ドットコム」のように、読みたい作品のリクエストを受け付ける予定はありますか。

赤松:昔こんなマンガあったけどタイトルもわからない、というようなリクエストのコーナーは、やっぱり欲しいですよね。Jコミだと、まずその単行本を持っている人がいないとできませんが。

私も1つあって、小学5年生ぐらいに読んだホラーなんですけど、黒猫が車に轢かれて最後に化けて出てくるというマンガで。それを読んで怖くて眠れなくなって、親の部屋に行っちゃったという恥かしい思い出が(笑)。今見たら、たいしたことないのかもしれませんが、ぜひもう一回見たい。

―― あまり古い作品ですと、作者や権利者を探すのも大変そうですが。

赤松:たとえば遺族さえ見つからないような作品だったとしても、文化庁の裁定手続を使えば使っていいということになります。また、昔と今では差別用語などの問題もありますが、そういうものも含めてとにかく全ての作品を集めたいですよね。昔の浮世絵でエロいのがあったとして、エロいからといって収集しないのは、私は悪だと思うんですよね。その時代の価値観に流されないで、なんでも収集すると。Jコミはそういう役割を演じたいです。

―― Jコミで人気が出て、やっぱり紙の単行本で復刻しようとなったら。

赤松:作者が紙で出したいと言えば、Jコミの方では削除します。もちろん、紙と電子版を並行して出してもいいという意向であれば、そのままにします。そこは作者の意向が最優先です。我々としては、昔の作品が散逸してしまうことを防ぎたいので、紙でも電子でも読めればいいと思っています。

今は1部からでも印刷する会社があって、Jコミと提携しないかという話も来ました。電子版で盛り上がったときに、それを紙で欲しい人って絶対何人かいるはずなんですよね。部数が少ないと値段は高くなりますが、そういう提携もあると思います。

―― 単行本未収録の作品の場合はどうなりますか。

赤松:その場合は雑誌からスキャンすることになると思いますが、ハシラ(左右欄外)の文字とかは出版社が入れたものなので取り除く必要があります。資料的にはそういう部分もそのまま読めると面白そうですし、スキャンされて出版社が損をすることも無いとは思うんですが。

でも、昔の雑誌だと「水木しげる先生にお便りを書こう」とかあって、水木しげる先生の住所がそのまま書いてあったりしましたね。読者が直接先生のところにも行けたんです。いま考えると危ないですよね。やっぱりハシラはやめておいた方がいいですかね(笑)。

● β2テストでは収益を公開、マンガ家にはその結果を見て参加してもらいたい

|

| β2テストは2011年1月11日開始予定 |

―― これから、新たに3作品でβ2テストを始めるられるわけですが、アピールしたいポイントは。

赤松:まずはマンガ家さんに結果を見てもらいたいですよね。β2テストでは、本物の広告を入れて、実際に作者にはこれだけお金がいきますよというのを全部公開します。

企業には、これだけインプレッションがある商品(広告枠)なんだということを、見てもらいたいですね。

読者にはもちろん、こんなに面白いマンガが無料で読めちゃうんですよということをアピールしたいですね。しかも、広告がそれほどウザくない。これをどんどんコレクションしてくださいと。

最後に出版社には、絶版のマンガなので被害が出ないどころか、プロモーションになって新しいものが売れるかもしれない。マンガを読む文化の裾野が広がるかもしれない、危険なものではないんだという点をアピールしたいですね。

マンガ家、企業、読者、出版社でWin-Win-Win-Winといきたいですよね。困るのは新古書店くらいですが、それはまあやむを得ない。

―― マンガ家さんからの反応は。

赤松:話は来ていますけど、いまのところβ2テストが終わるまで待ってもらっている状態です。β2テストについては収益も公開するので、たとえば作品を出してもらう樹崎聖先生に何十万円入ったとなれば、これは反応も違ってきますよね。同じβ2テストで公開する新條まゆ先生の作品は、単行本になっていない読み切り作品なので、それもお金になるんだということがわかれば、私だって登録しますよ(笑)。単行本になっていない原稿の状態ではゼロですからね。

―― 広告以外で企業との連携などは。

赤松:端末メーカーの方とも話をしたんですが、もしJコミに作品がいっぱい集まって、何千冊になったら、電子書籍リーダーにプリインストールするのはどうか、っていうアイディアがあります。メーカーにお金を出してもらえば、プリインストールの分は広告無しでもいいかもしれない。たとえば二千冊のマンガがフリーで入っていたら、それだけで端末のキラーコンテンツになりますよね。これも実現できれば面白いと思います。