|

記事検索 |

最新ニュース |

|

|

||||||||||||||

|

「Windows Defender Beta 2」は普通のユーザー向けに再デザイン |

||||||||||||||

|

米MicrosoftプログラムマネージャのSterling Reasor氏がコンセプトを説明

|

||||||||||||||

|

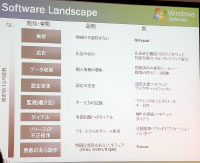

マイクロソフトは19日、同社がベータ版を提供中のスパイウェア対策ソフト「Windows Defender」について報道関係者向けの説明会を行ない、米Microsoftセキュリティビジネス/テクノロジーユニットのプログラムマネージャであるSterling Reasor氏が、その設計コンセプトなどを説明した。 ● Windows Defenderでは検知機能を提供、判断はユーザーに選択肢

すなわち、1)例えば「Notepad」など、脅威の可能性がない「無害」、2)同意を得ていないポップアップを表示するなどの「広告」、3)同意済みの検索ツールバーや、疑惑の伴うデータ収集など個人情報を収集する「データ収集」、4)設定支援ソフトやブラウザハイジャッカーなどの「設定変更」、5)ペアレンタルコントロールやキーロガーなど入力の記録を行なう「監視(覗き見)」、6)ISPの接続ソフト、ダイアラーなど、有償回線へダイアルする「ダイアル」、7)分散処理、グリッドアプリケーション、バックドアなどリモートからリソースを使用する「リソースの不正使用」、8)ウイルスやワーム、トロイの木馬など明確な悪意がある「悪意のある動作」である。 このうち、1)と8)とでは、ユーザーが必要としているかどうかという観点から違いは明白だと指摘。8)については、マイクロソフトの「悪意あるソフトウェアの削除ツール」で対応する。一方、これら2つのカテゴリーの間にある2)から7)については「グレイエリア」(Reasor氏)であると表現。これらのグレイエリアはユーザーによって有害かどうかの判断が異なるものであることから、「ユーザーの意志に基づいてコンピュータにインストールされ、実行されるソフトウェアを管理・判断可能な環境を提供する」のがWindows Defenderだとしている。 この点に関連してReasor氏は、あくまでもMicrosoftはWindows Defenderによってスパイウェアなどを検知する機能を提供するのであり、検知後の処理についてはユーザーに選択肢を与えていると説明した。 ● Beta 2ではフィードバックをもとに全面的に再設計

さらにReasor氏は「普通のユーザー向けにデザインした」と述べ、1つのボタンでスキャンと駆除が行なえるなど、わかりやすいUIに再設計したことも強調した。また、定期的な自動スキャン・自動駆除も可能になったことをアピールした。 関連情報 ■URL Windows Defender http://www.microsoft.com/japan/athome/security/spyware/software/default.mspx ■関連記事 ・ Windows AntiSpywareのBeta 2で日本語をサポート、年明けにもリリース(2005/11/22) ・ スパイウェア対策ソフト「Windows Defender」日本語ベータ版が公開(2006/06/02) ・ 「Windows Defender」の定義ファイルを毎日アップデートする実験を開始(2006/08/02)

( 永沢 茂 )

- ページの先頭へ-

|