イベントレポート

CEATEC 2025

「95%のAIプロジェクトが失敗」の壁をどう超える? Uber、アニメ業界、ソフトバンクのAI最前線

「10万枚の絵を手で描くことは非人道的ではないのか? という気持ちにもなる」

2025年10月21日 06:15

10月14日、CEATECのオープニングセレモニー&オープニングセッションとして、「AIエージェント産業革命と日本のポテンシャル」というパネルディスカッションが開催された。

登壇した3名のパネラーは、いずれも自社ビジネスにAIを活用している。全く異なるビジネスを行う3名はどのようにAIを活用しているのだろうか? そしてAI活用で発生する様々な課題にどのように取り組んでいるのだろうか?

その内容をレポートする。

「95%のAIプロジェクトが失敗。AIではなく、導入プロセスの問題」UberのAIノウハウを外販する、Uber AI Solutions アヤ・ズーク氏

パネラー各氏の自己紹介では、AIをどのように活用しているのかを含め、それぞれが自社で取り組んでいるビジネスを紹介した。

アヤ・ズーク氏は、Uber AI Solutions Japan Commercial Headをつとめている。日本の小学校で学んだというズーク氏は日本語も流暢で、マイクロソフトに在籍した経験があり、登壇者の一人である砂金氏とはマイクロソフト時代に同僚として働いた経験もあるという。現在は、ライドシェア事業やフードデリバリー事業で知られるUberのAI技術活用部門に所属している。

「Uberは、世界70カ国でモビリティビジネスを展開し、月間では1.8億人にサービスを使っていただいている。さすがにこの規模になると人間だけでなんとかできるレベルではないため、AIを使い、なるべく自動化で対応している。現在は、400以上のMLモデルを稼働させながら、月間で2万件以上のトレーニング済みモデルを動かしている。ピーク時には、1秒あたり1000万回の予測を行い、全世界800万人のギグワーカーが収益を得るビジネスを展開している。具体的にイメージを持ってもらえると思うが、配車サービスではオーダーが入った際、マーケットプレイスでマッチメイキングが行われ、瞬時にサービスにつながっていく。これはデータとデータのやり取りではなく、データと人とのやり取りとなるため、それなりの精度と的確性がないと、サービスを利用したお客様にとっては不満が生まれてしまう。そこで、そうならないよう精度にこだわってやらせていただいている」

こうした実績を受け、ズーク氏が所属するUber AI Solutionsでは、ノウハウやツールなどを外販するビジネスを行っている。

「10年近く、配車とフードデリバリーのサービスを提供してきたことで獲得したノウハウ、インフラ、ツールなどを、お客様に外販するビジネスを展開している。ツールベンダーではなく、お客様のパートナーとして、弊社が今までぶつかってきた課題、AIやデータにまつわる問題を解決してきた経験と知見があるので、それをお客様に改めて提供し、一緒に解決していけるのではないかと思っている」

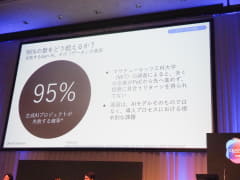

このビジネスに至った背景としてズーク氏は、「MIT(マサチューセッツ工科大学)が発表した調査で、95%のAIプロジェクトが失敗しているとの結果がある。原因はAIそのものではなく、導入プロセスにおける根本的な問題で、データ品質と文脈の欠如、PoCから本稼働となった際にそれに見合うスケーラブルなインフラ不在が主な要因となっている」と、多くの企業がAIプロジェクトに失敗していることを挙げた。

こうした失敗を回避するために、AIを実ビジネスに活用した経験を持つUberがパートナーとなって手を貸していくという。

「2週間前には、ベルギーの自動運転技術を持つスタートアップを買収した。我々が持っているAIデータに対するメニューもどんどん進化していく。本日のパネルディスカッションのテーマであるAIエージェントの産業革命は、まずデータから始まると思っている。Uber AI Solutionsは、お客様のデータの課題を解決するお手伝いをすることで、お客様のAI活用を次のステージに引き上げるお手伝いをすることを目指している」

「『10万枚の絵を手で描くことは非人道的ではないのか?』という気持ちにもなる」AIでアニメ業界の人手不足解消を模索するサラマンダー櫻井大樹氏

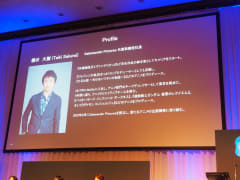

株式会社サラマンダーのCEOである櫻井大樹氏は、今回のパネルディスカッションメンバーの中では異色の経歴の持ち主だ。

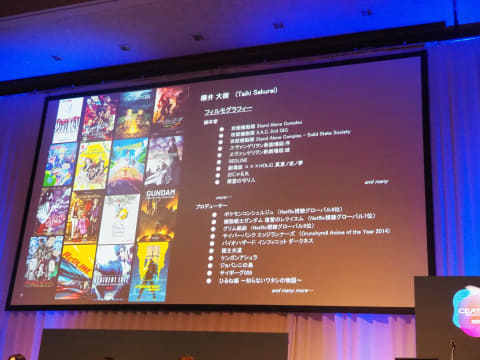

アニメーション製作を行うProduction I.G.で脚本家として「攻殻機動隊シリーズ」などに関わり、「ジョバンニの島」をきっかけにプロデューサーとしての活動もスタートしている。その後、Netflixに移籍しアニメーション製作を行ってきた。2023年、株式会社サラマンダーを設立し、代表取締役社長 CEOに就任している。

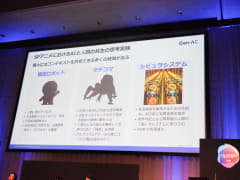

櫻井氏はさまざまな局面からAIに向き合ってきた。作品の中にAIが登場することもあれば、アニメーション製作にAIを活用した経験も持っている。しかも、アニメーション製作にAI活用することの黎明期だっただけに、思わぬ反発を受けたという。

「Netflixにいた頃に作った、3分くらいの『犬と少年』という作品では、人間は手描き、犬はCG、背景は全部AIを使って描いた。発表したのは3年くらい前だが、当時、結構叩かれて問題になった。Netflixがついに人間を滅ぼして、AIで全ての映像を作ろうとし始めているみたいなことを書かれて。その結果、何度も偉い人に呼び出され、『お前がこれを作ったこれはなんだ』みたいなことを言われた。最終的にはお咎めはなかったが、実は第2弾があったものの、第2弾は遅れて発表することになった。当時は発表ができなかった」

AIを活用した画像制作の実験は、現在も進めているという。

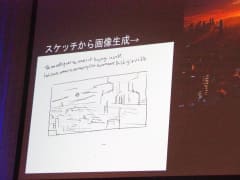

「『犬と少年』を作った頃は、まだまだAIの黎明期で、イメージではなく、プロンプトで命令文に従って、画像を出していた。作成された画像の中から、イメージに近いものを選び、あとは手描きで補正するというアナログな使い方をしていた。そこから時間を経て、現在、僕らの会社でやっている実験では、富安健一郎さんというコンセプトアーティストと一緒に、AIのモデルに富安さんの絵を学習させ、ラフな落書きみたいなものを富安さん自身が描いて、それをもとにAIが清書するみたいな実験を行っている。これは、富安さんだったら完成形はこう描くでしょうとAIが予測し、AIが絵を完成させるという実験となっている。100パターンくらい出てくる出力の中から、富安さん自身が自分に一番近い絵だと思うものを選んでもらっている。ご本人の許可ももちろん取り、作品を作り終わったら、このAIのモデルは破棄するという約束のもとでやっていることなので、富安さんも安心して悪用されずに自分自身のアシスタントを作る感覚で利用してもらっている。この手法をとると、0から1は人が描く、1から9も人が描くけど、1から9の工程は飛ばせるんじゃないかと。アニメーション業界は人手不足で困っている業界なので、それをふまえ今、やっている実験になる」

アニメ業界が人手不足であることは明らかだが、AI活用に対してはアニメ業界、アニメを見る視聴者にとって、さまざまな意見があるようだ。

「AIに対する考え方だが、業界によっても反応は結構違い、漫画業界はアレルギーが強い。漫画やイラストは、出力されてしまうと、本当にその場でAIにとって代わられる可能性がある。アニメの場合、絵だけ出しても動画にしていく必要があり、今のところ動画を出力するのはまだまだハードルが高い。また、アニメファンからもAIに否定的な声もある、『人間が機械に取って代わられるのは、非人道的だ!』ということなのだが、作っている側からすると、10万枚の絵を全て人の手で描くことは非人道的ではないのか? という気持ちにもなる。少子化でアニメ業界に入ってくる人も少なくなっている中、ブラックジョークで、全てAIに取って代わられる時代になってみたら、制作スタジオには誰も残っていなかったなんて話が出てくるくらい」と制作側の本音を明らかにする。

「AIで人件費を減らすより、外部委託費をいかに減らすか」ソフトバンクでAIコールセンターを開発するGen-AX 砂金信一郎 氏

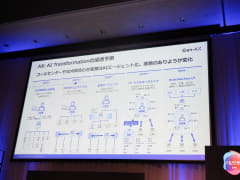

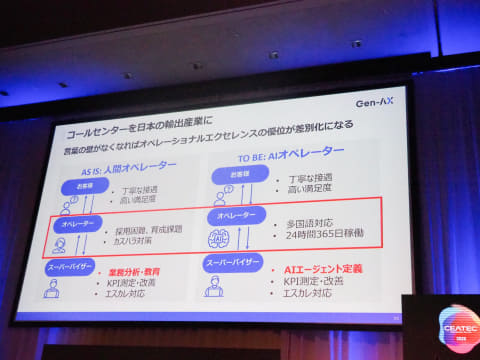

Gen-AXの代表取締役社長 CEOである砂金信一郎氏は、日本オラクル、マイクロソフト、LINEなどを経てGen-AXでAIによるコールセンターソリューション開発に取り組んでいる。

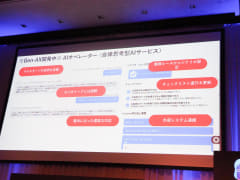

「Gen-AXという社名を聞いて、謎の会社だと思われた方もいると思うが、どんな会社かといえば、孫正義さん、ソフトバンクの宮川さんの小間使いになっている(笑)。ソフトバンク100%出資の、ソフトバンクのAI担当の会社で、生成AIによるコールセンターを開発している。生成AIを活用したSaaS事業および専門コンサルティングサービスの提供を生業としている会社がGen-AX」

砂金氏自身の前職のLINE時代、Chatbotで問い合わせを受ける仕組みのバックグラウンドを担当していた。

「LINE時代には、スマートスピーカーCLOVAを使って、短いコマンド、例えば「テレビをつけて!」といったことであれば、音声認識が正しく動き、その行動をとってくれる。現在のAIエージェントのもっと手前のような作業を実現していた。認識系のAIに関しては、先ほどズークさんが披露したUberの事例には叶わないと思うものの、まだ対応する人が少ない対話型AIに取り組んできた」

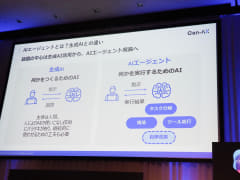

また、最近のIT業界は、AIからAIエージェントへと注目が変化していることを取り上げ、「去年は盛んに生成AIと言っていたのに、今年はみんな口を揃えてAIエージェントだと言っている。両方とも、内部で使われている大規模言語モデル(LLM)は変わらないが、生成AIはどちらかというと人間側が主導。議事録の要約を作って、こういうコンテキストでそれに合った作文をして欲しいなど、ChatGPTみたいなコンソールに問い合わせをして答えを得るスタイル。対してAIエージェントは、そのタスクを分解する、例えばChatGPTにはリサーチという機能があるが、調査をAIに依頼をすると、それはどういうタスクに分解すると実現できる可能性が高まるのかをAI側が自分で考え、分解したタスクをAIが勝手に進行するという形になっている。今回のイベントに合わせていえば、アニメなどの作品の中にありそうなのが、最初は人間が命令し動いていたAIエージェントだったのに、人間側の意見を無視して勝手に動き出すようなことになるイメージになるのではないか」など、最近のIT業界のトレンドをアニメや映画などSFの世界を踏まえて紹介した。

「AIを作っている我々からすると、RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback)は、人間の行動をAIが学習しフィードバックをして、今までできなかったAIが判断処理を改善して発展させていこうという中で、育っているのがAIエージェントになる。我々は、AIエージェントがどういうもので、それが世の中に社会実装されると、どういうことが起こる、事件が起こるのか、SF作品やファンタジーの中で、体験し、訓練されている特殊な人種というか文化に育っているので、この経験をアドバンテージとして生かした方がいいかなと思っている」

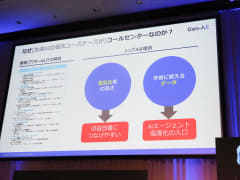

こうした見解を入れながら、何故、Gen-AXがAIによるコールセンターを開発しているのかの理由として、「先ほどのアニメの製作現場も同じだが、多くの職場が人手不足に悩んでいる。人手不足のところをテクノロジーでどうにかしたいというリクエストはずっと昔からあったが、最近になりようやく技術が追いついてきた。さらにもう1つ観点を挙げると、生成AIを使って社内のちょっとした業務を便利にしましょう! と実行しても、人件費は下がらない。今日の登壇者3名とも、外資系企業に勤務した経験があるが、外資系企業であれば『あなたの仕事はAIが代替してくれるので、明日からは会社に来なくていい』と言えるかもしれないが、ここは日本なのでそうはいかない。つまり、AI活用で人件費を減らすことより、外部委託費をいかに減らすかを考えることが現実的な選択といえるのではないか」と指摘した。

「業界ごとに違いはあるだろうが、通常の企業でいうとソフトウェア開発、コールセンター業務、アウトソーシングするための書類の手続きみたいところは比較的外部委託比率が高い。これを削減できるとものすごく経営的にインパクトがある。また、AIの社内活用にはデータが重要という指摘があったが、AIが学習に使えるデータは社内のどこに落ちているか? と考えると、コールセンターには会話データがあり、その後アフターコールの処理が行われる。処理作業として、どういう会話だったかを人間がまとめ、ラベル付けをして整えられたりしている。つまり、AIが学習しやすいデータが存在しているのがコールセンター」

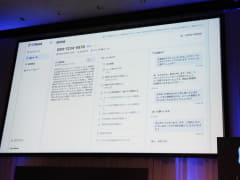

その後、砂金氏はカード会社のコールセンターにかかってきた問い合わせ電話を、AIが受け、人間と会話するデモンストレーション動画を流した。

「今回の動画を見てもらうと、AIと人間が普通に会話している。実はマルチターンで、会話が破綻しないで続いていくことが実現できるようになったのは結構最近のことになる。ChatGPTが使われて3年くらいになるので、これくらいできるのが当たり前では? と思われる方も多いかもしれないが、それ以前のテクノロジーでは実現は難しかった。AIが何か喋りたいのだが、人間が『いやいや、そうじゃなくて』と被せて話すことが結構多い。日本語では、相手が言い終わるのを待たずに、せっかちなことに会話を被せて話す場面が多い。そういった会話もうまくケアしなければ会話にならない」

会話を成り立たせるために、今回のデモではカード会社にカードが使えなくなり、困った人が電話をしてきたという設定で会話を進めたが、「カードが使えなくて困っている問い合わせをどう解決すればいいのか、あらかじめAIエージェントに教え込んでおく。それを順番に、ゲームのクエストを解いていくかのように、AIが次に何やったらいいのかを考えながら会話をし、進行していくことになっている」と、AIエージェントを使って解決しているという。

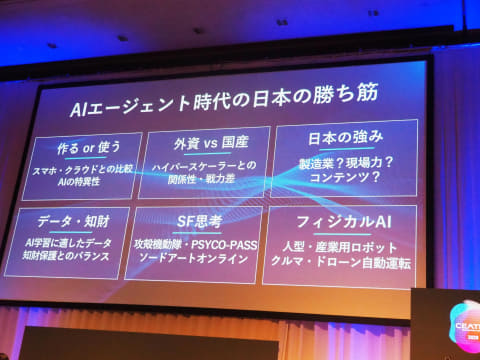

AIエージェント時代の日本の勝ち筋とは?

果たしてAIエージェント時代、日本企業はどこに勝ち筋を見出すべきなのか? 多くの企業が悩んでいるところだろうが、Uberのズーク氏は次のように指摘する。

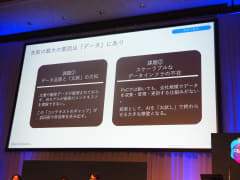

「先ほどの、95%の生成AIプロジェクトが失敗するという話だが、これはデータの文脈整理ができておらず、それではデータから把握ができない。コンテキストライズされていないことが原因になるということだが、例えばAIを導入するという話が企業内で挙がった際、文脈をしっかり説明しないと導入に結びつかない。実際に使ってみて、結果を出したとしても、きちんと説明し、納得してもらえないと次のステージに進まないケースが日本ではよく起きる。これは日本のいいところ、悪いところの両面がある話だが、データの文脈整理という観点ではプラスに働くのではないか。また、日本にはデータを残す文化がすでにある。もちろん、デジタル化されていないケースも多く、倉庫何台分もの紙のデータが今も残っていて、それを電子化しなければデータとして使えないという課題はある。が、データを残すことが定着していることは、日本の勝ち筋につながる、今後の財産になっていくような世界がやっと来たのかなと思っている」

「日本はAIに対して友好的な下地がある」

櫻井氏はアニメ制作者らしい、「フィクションを作る立場からすると、日本はAIに対して友好的な下地がある」ことを指摘した。

「これは文化的な刷り込みも大きい。アトムなのか、ドラえもんなのか、喧嘩もするけど、最終的には友達になる存在になると信じているところがある。海外のフィクションは、どうしてもターミネーターやスカイネットみたいなことになって、最終的にはAIが世界を滅ぼそうとするという展開がフィクションとして人気がある。僕らの攻殻機動隊の脚本製作の現場で、敵がAIで……という展開を提案したら、めちゃくちゃダサいなって感じがする。攻殻機動隊の原作漫画では、原作者の士郎正宗さんが、AI達が人間を支配しようと立ち上がるものの、オイル交換やメンテナンスは誰がやるんだ? 人間にやらせればいい? いや、既にオイル交換は人間がやっているし、AIが人間に反乱を起こすメリットってどこにあるんだ? とAI同士が議論するというシーンが出てくる。もう30年前のフィクションの中で、AIが人間に反乱を起こすメリットはないんだということを、我々SF民の中にすり込まれている」

日本のデータ学習は海外から「緩い」と見られている?

こうした櫻井氏の意見を聞いて、砂金氏が「我々AI屋からすると、日本は比較的、色々なデータを学習に使ってもよいとされる国なのでは? と思っているが、知財であるコンテンツを作っている立場からすると、実際はどうなのか?」と質問した。

櫻井氏は、「確かに日本はデータ学習について、結構緩いと海外のクリエイターが考えているところは確かにある。実は海外クリエイターも、もうAIの時代になると薄々気がついているものの、主義主張として自分の国ではAIを認めるのは嫌という人もいる。ただ、『反対ですよ』と表向きには言っているが、実は賛成してしまう人も結構いるのではないかという気がしている。で、日本ではアニメ製作は集団作業になるので、自分1人で何かを作っているという感覚が薄く、自分自身の主張をする人が少ないというところがあるのかもしれない」と話した。

また、櫻井氏はクリエイター集団を率いる経営者として、「クリエイターを抱える立場としては、やはりクリエイターに嫌われることはクリティカルに厳しい。クリエイターをどう守っていくのかを考えていかなければいけない立場でもある。一部のクリエイターから、今日のパネルディスカッションに僕が参加していることに対しても、『AIのことについてまた喋るんですか』とネガティブに受け取られることもある。ただ、僕としては全員が黙って、AIについて喋らないということも不健全で、マイナスな面が大きいと感じている。経営者も、現場のクリエイターも参加し、議論する場がもっとあればと思う」と提言した。

「経営層はAIを使え!と発破をかけるが、現場はおいてけぼり」

これを受け砂金氏は、「アニメ業界に限らず、全業界共通のところで、経営層はどんどんAIを使え! と発破をかけるが、現場はおいてけぼりになっている。ミドルマネージャー層は、『AIごときに我々の業務が理解できてたまるか!』と怒っているというのがよくある構図になっている。しかし、強引に進めるのが本当にいいのか? という反省が自分の中にある。前職でクラウド導入を推進する際、みんなちょっと強引にやり過ぎたんじゃないか? もっと現場を巻き込み、丁寧にやらなかったので技術の空洞化や流出という問題が起こってしまったのではないかという反省がある」と、自分自身で振り返った。

これを聞いたズーク氏は、「海外でこうやっているからこうしたらいいじゃん、なんでできないの? と投げかけ、いや、日本は違うんだとなると、そこで全然話が進まないこともある。そこでまず、信用してもらう状況を作らないといけない。日本に金儲けだけするために来ているわけではないことを理解してもらわないといけない。アメリカの95%のAIプロジェクトが失敗しているという話を紹介したが、その理由として『よくわからないからとにかく早く動け』と動いた結果だったという話もある。日本とは異なる文化の土壌の話しなので、日本ではきちんと現場に理解してもらって、時間はかかるが、成功させるというのもあり得る」と、全て海外のやり方を踏襲しなくてもいいのではないかと話した。

「クリエイティブとは何なのか?オリジナリティとは?」

こうした議論を踏まえ、最後にズーク氏は、「今日の議論の中で挙がった課題は、我々AIの提供者としては、日々お客様と話している課題でもあった。今回、この場で他の観点を聞かせてもらうことは貴重な機会で、特にクリエイター業界はあんまり想定していなかった業界ではあったが、話を聞いてみると通じるものが結構あることがわかった。非常に貴重な学びを得た1日となった」と締めくくった。

櫻井氏は、「僕も非常に楽しい時間で、2時間弱のパネルディスカッション、長いなぁと開始前は思っていたが、実は過ぎてみればあっという間で。もうちょっとAIの本質的な議論も深めたいところだった。実はアニメーションは、モーションキャプチャーで人間の動きを落とし込むとアニメとして動画が動き出すところまで来ている。AIとは関係なく、CG技術でそこまで来ている。実はこれができるとわかった時に、アニメーションとは何だ? ともっと議論していかなければいけなかったのではないかと思っている。これからAIが作った脚本がでてきて、『そんな脚本で作ったものはアニメじゃない!』と言い出す原理主義者もいるだろう。そもそもAIに脚本を書けと言ったのは自分なのに、これは自分のものなのか? クリエイション、クリエイティブとは何なのか? オリジナリティとは? といったところを議論しなければいけない。攻殻機動隊の登場人物である草薙素子ではないが、立ち返って何なのか!? と問いかけることになる気がする」と話して議論を終えた。

最後に砂金氏が、「本質議論はしたかったが、CEATECのオープニングセッションなので、マニアックな話は控えめにはした。ぜひ、改めて本質的な議論ができる機会があればと考える。今日のディスカッションを聞いて、皆さんが置かれているそれぞれの組織、業界、業務の中で、今後どういうことが起こっていくのかを考える参考になったんではないか。AIをきっかけとして産業の変化や、産業が新しく起こることを目の当たりにすることになる。自分の仕事に対し、現在はドメスティックな産業と思われているものでも、AIの技術をレバーとしてテコ入れをしてグローバルな輸出可能な産業に持っていくことを考えて欲しい。数理モデルがわかって、ちょっとコンピューターを使える人たちが、新しいモデルができたと喜んでいられる時代は、もう3年前ぐらいに終わり、世の中にどういうプラスのインパクトが出せるか、真剣に考えなきゃいけないタイミングに来ているなと感じている。皆さんの心にも何かの気づきが残っていれば大変嬉しい」としてパネルディスカッションを終えた。