イベントレポート

CEATEC 2025

水中ドローンの操縦体験から魚の出汁のカレーまで食べられる「海洋デジタル社会パビリオン」

2025年10月16日 13:38

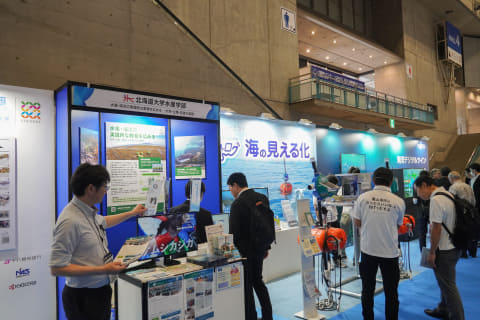

10月14日~17日に幕張メッセで開催されているCEATEC 2025において、ブースに巨大な水槽を置いているのが「海洋デジタル社会パビリオン」。「海のSociety 5.0」をテーマに水中ドローンの体験から長崎の魚の出汁を使ったカレーまで、現代の漁業の課題を凝縮して展示していることが特徴だ。

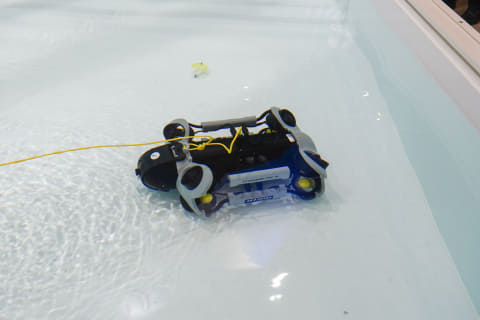

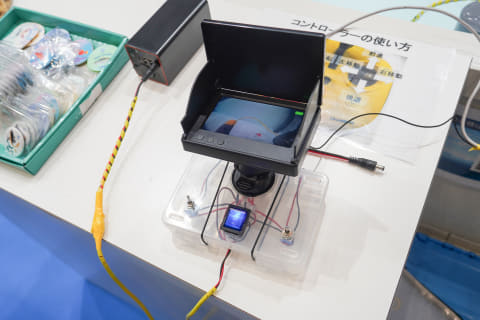

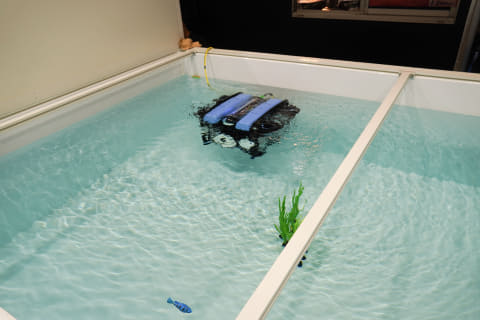

まず、目を引くのが巨大水槽。時間を決めてデモンストレーションを行っているが、人気は水中ドローンの体験。水中ドローンの「CHASING M2 S」を実際に操作でき、空飛ぶドローンと同様に前後左右への動き、浮上と潜水、左右の回転、機体のチルトなどを体験でき、同時にドローンからの映像をコントローラーに映して見ることができる。

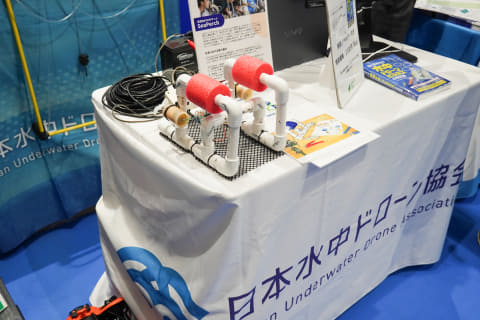

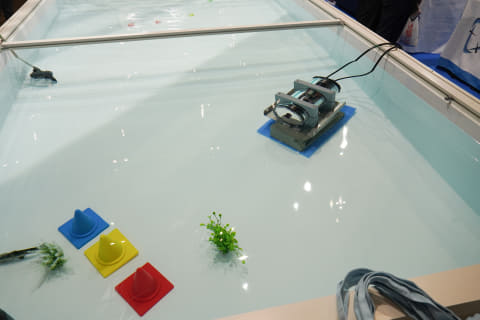

本格的なドローンのほか、長崎総合科学大学工学部の松岡和彦教授が開発した約3万円で作ることのできる水中ドローンも登場、水槽の中で操作してマグネットでカプセルを回収するという体験もできた。なお、製作費の3万円とは、海中で紛失や破損してしまってもあきらめがつく金額を漁業関係者からヒアリングしたもの。その3万円に収まるよう水道用の塩ビパイプをはじめ安価なパーツで構成した。

水槽では、このほか、水中の計測の実演なども実施。時間で区切って紹介している。

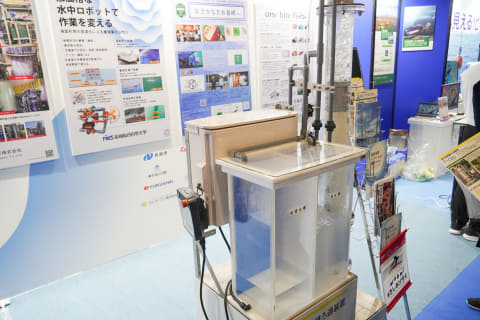

カレーまで展開する「ながさきBLUEエコノミー」の展示では、漁業の仕組みを改革して養殖業を産業化し、人材育成までも含んだ取り組みを紹介。その技術として、ろ過装置や水中ロボット、おさかなだお(DAO)長崎によるWeb 3技術を応用した漁業コミュニティの紹介などを行った。

長崎は実は漁業が盛んな場所。とれる魚種の数が日本で最も多いという特徴を持つ。その長崎の魚を海外にも売り出していくためには魚のトレーサビリティは必須。そのために生まれたときから管理された状態で育成される養殖は必要なのだという。

さらに、琉球大学によるサステナブル陸上養殖、北海道大学の水産・海洋の人材育成もながさきBLUEエコノミーと関連して展示した。

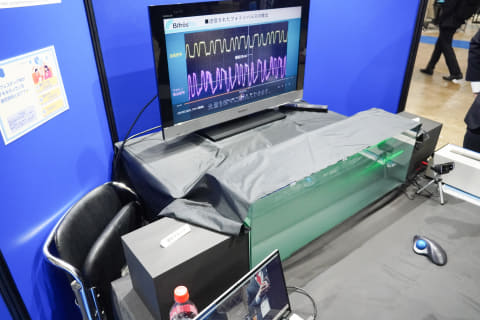

また、富士通は海中デジタルツインの展示。これは海洋におけるカーボンニュートラルを支援するため、水中ドローンを使って計測や収集した海洋データをもとに海の中の様子を3Dで再現する。

そのほかでは、海洋での長距離光無線通信の技術展示、陸上養殖のための水槽の展示なども行われた。

ながさきの魚を使ったカレーについてはさまざまな魚の頭や骨を煮込んだグリーン&レッドカレーとなり、独特の深みのあるカレー。取材時は鯛の出汁だったが、日やタイミングによって魚の出汁も違ったものになるという。1食1200円で販売され、会場では途切れなくカレーを楽しむ人が押し寄せた。