インタビュー

海が「デジタル化」した未来はどうなる?「廉価な水中ドローン」「魚の健康診断」「週休2日」の先に目指すものとは?

限定300食の「さかなカレー」はIT技術+水産の成果、CEATECの昼食に?

2025年10月6日 09:15

10月14日~17日に幕張メッセ(千葉県千葉市)で開催される「CEATEC 2025」。その注目ブースの一つが、海洋産業でデジタル技術を活用する「海洋デジタル社会パビリオン」だ。

毎年出展しているこのパビリオンは、「海のSociety 5.0」をテーマに様々な海洋産業関連事業者や研究機関が出展。今年も、「光」を使った水中通信/LiDAR技術や様々なクラスの水中ドローン、AIやIoTデバイスによる水産業の省力化や働き方改革、Web 3技術を応用した漁業コミュニティの交流、さらには魚全体を有効活用できるカレーなど、様々な見どころがあるという。

そこで今回は、同パビリオンの中でも注目ブースであり、海洋のデジタル化を体現しているともいえる産学官連携プロジェクト「ながさきBLUEエコノミー」や、Web 3技術によるコミュニティで水産ビジネスを活性化している「おさかなだお長崎(DAO)」について、展示の見どころやテーマをお伺いした。

お話をお伺いしたのは、「ながさきBLUEエコノミー」の長崎大学 海洋未来イノベーション機構 教授 征矢野 清 氏と、「おさかなだお長崎」の東急不動産ホールディングス株式会社 グループCX・イノベーション推進部 課長 岸野 麻衣子氏だ。

産官学で「海洋産業を新たなビジネス」へ

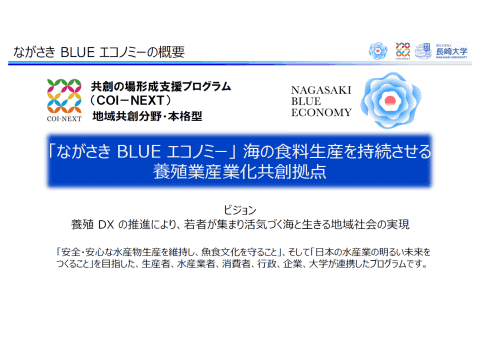

まずは「ながさき BLUE エコノミー」とは何かだが、これは「養殖DXの推進により、若者が集まり活気づく海と生きる地域社会の実現」を目指した産官学プロジェクト。

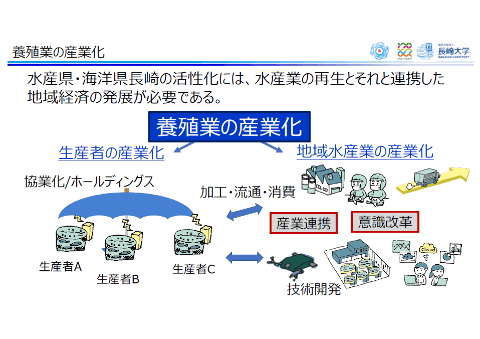

参画しているのは、長崎大学や長崎県のほか、漁業関連や食品、電機、通信など様々な事業者で、「とる漁業から養殖へ」「養殖の産業化」「養殖を中心とした産業の再生」「海外展開」という流れを想定しているという。

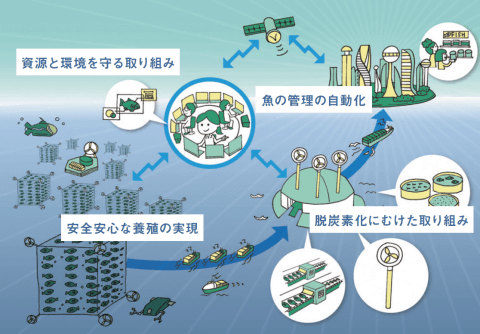

現在進めているテーマは、沖合養殖システムの整備や海中ロボットでの作業負担軽減を旨とした「作業を変える」、養殖技術の改善などを指す「育て方を変える」、水産業の経営構造の改革や次世代を担う若者の育成などを軸とする「働き方を変える」の3点だ。

長崎は観光の街として認識されることが多いが、実は魚が豊富で、とれる魚種の数が日本で最も多い。実態としても、水産業が基幹産業になっているという。

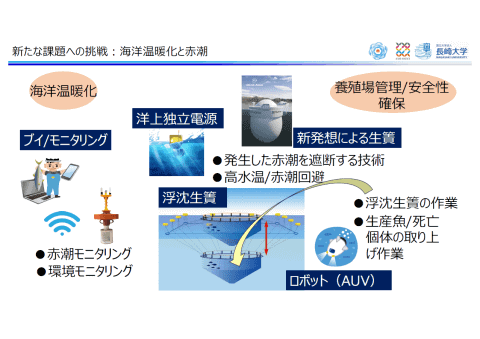

しかし近年、資源量の減少と担い手不足が深刻化。海洋温暖化が進行し、海水温が上昇することで、沖縄にいるはずの魚が長崎で獲れたり、九州の魚が北海道で獲れたりするなど、魚の生息域が変わる事態が発生している。この環境変動により、魚が赤潮などで死んでしまうケースも増えており、安定的な食料生産が困難になっている。資源が安定しなければ、水産業自体が不安定で長期的視野も持ちにくくなる。一般的に労働環境も良くないイメージがあり、担い手不足は深刻だ。

一方、とれた魚を国際市場へと流通させる場合は、トレーサビリティという観点からも人工種苗と養殖への転換も求められている。

そこで、長崎大学の征矢野清教授が掲げたのが、前述の「作業を変える」「育て方を変える」「働き方を変える」の3つの核とした改革、というわけだ。

実はこの3つは、今年の「海洋デジタル社会パビリオン」のテーマでもある。征矢野教授が進める「ながさき BLUE エコノミー」の考え方が「海洋デジタル社会パビリオン」に発展し、他の出展者を含めたテーマになっているといえるだろう。

以下、「ながさき BLUE エコノミー」における、各テーマの状況もお伺いした。

作業を変える:「中小事業者でも使えるコストで」省人化と高効率化安価な水中ドローンやIoTセンサー、クラウドを活用

まず、「作業を変える」テーマでは、水中ドローン(AUV/ROV)やIoTセンサー、クラウドマネジメントサービスといった海洋工学・先端技術を活用し、漁業の過酷な労働環境を改善し、省人化と高効率化を目指していくとする。

これらは既に存在する技術もあるが、「実はそうした技術は実際の養殖現場では使い物にならないこともある」(征矢野教授)という。それは、技術ありきで開発されたものがあること。そして、ツールにかかるコストの問題だ。

特に水中ドローンの場合、海中で使うため、紛失リスクとは隣り合わせ。大きな企業なら、数十万円、数百万円する機材や、大規模なシステムも導入し、使いこなせるが、水産業の現場では、そうではない事業者も非常に多い。

そこで、長崎大学では安価なパーツで作った水中ドローンでも現場で十分に使えることを示そうとしている。

今回は、数万円で揃えられるパーツで構成した簡易的なDIYの水中ドローンも展示される。現場での応用性とコストメリットを示し、将来的には、ケーブルがないAUV(自律型水中ロボット)の開発も目指すという。

育て方を変える:「海外を目指すには人工種苗からの完全養殖が必要」「魚の健康診断」や成熟の制御も

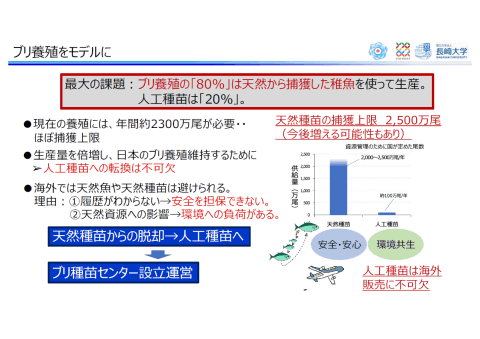

「育て方を変える」テーマでは、安全・安心のために天然種苗(稚魚)からの脱却をしていくという。日本では天然物のほうが重宝される傾向があるが、海外市場では「安心安全な魚」に対する基準が日本と異なり、トレーサビリティも求められてしまうという。

天然の魚や天然種苗から養殖された魚は、生まれたときからの履歴が不明であり、「安全性が担保されていない」という理由で避けられてしまう。

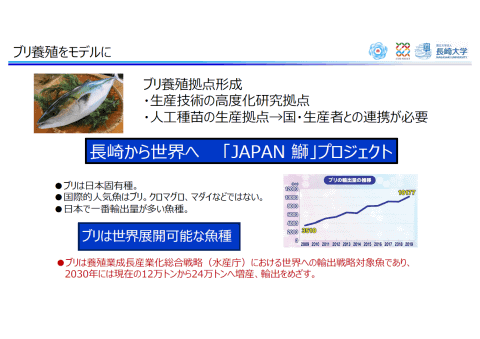

たとえば、ブリの養殖の場合は80%が天然から捕獲した種苗を使って生産されていることから、養殖であっても「履歴不明」とされ、海外には売りにくくなる。そこで現在は20%に留まっている人工種苗へと転換していく。

長崎大学はこの目的のためにブリ人工種苗センターを設立し、人工種苗を用いた生産体制の構築を目標としている。

働き方を変える:水産業を「水産の世界」ではなく、「普通の産業」に自動化と省力化、経営構造の改革、起業家精神も

最後のテーマ「働き方を変える」では、経営構造の改革と水産業活性化の推進、そして水産業の次世代を担う若者の育成を行っている。

水産業を単なる「水産の世界」としてではなく、最先端の科学技術を活用した「総合海洋産業」として捉え直す。労働環境も一般的なサラリーマンと同じように週休2日制の導入も考える。自動化と省力化はもちろん進める。これらで水産業をより身近な産業にし、新規参入も見込む。

次世代の人材育成では、長崎大学、琉球大学、北海道大学が連携して世代やスキルレベルに応じた教育を展開し、ノウハウを提供しあう。

琉球大学では小中高生へ食育教育を通じて水産業の面白さを伝え、将来の担い手に意識づけを行う。

北海道大学と連携したアントレプレナーシップ教育では、学生が現場の課題を抽出して解決策を考えることで起業家精神を養う。

長崎大学では得意なリカレント教育を活かし、企業人や生産者が抱える問題を大学と共同で開発する海洋サイバネティクス」などの社会人教育プログラムを提供する。

DAOの成果である「フィッシュヘッドカレー」「Web 3×地域は熱量が広がりやすい」

また、そうした長崎の魚をアピールすべく、出展されるのが「おさかなだお長崎」というWeb 3のコミュニティ施策から生まれた「フィッシュヘッドカレー」。これを実際にキッチンカーが来場し、有料(1食1200円)でふるまう。

カレーは通常廃棄されがちな魚の「粗(アラ)」を使ったもの。内臓などを含むため、「いろいろな味わいが濃くでており、味わい深い」などと地元の人が言うほどの完成度。奥深い味のアジアンカレーとして、パクチーベースのグリーンカレーとトマトベースのレッドカレーを1つの皿に盛り付けるあいがけとなる。

1人前は100gのルーが2種類と米が180gの総量約380gのメニュー。CEATECの会期中は毎日300食くらいを提供する予定で、1食は1200円の予定だ。

カレーの提供により、長崎ではとれる魚の種類が250種類以上と日本一多いことが示すことができるほか、水産業に興味がなかった人たちに対しても、パビリオンに立ち寄るきっかけを作り、楽しんでもらいたいとの狙いもある。

DAOは、Web 3の仕組みでコミュニティを運営するもので、今回の「おさかなだお長崎(DAO)」のミッションは「長崎のうまいサカナの未来をつくる」というもの。

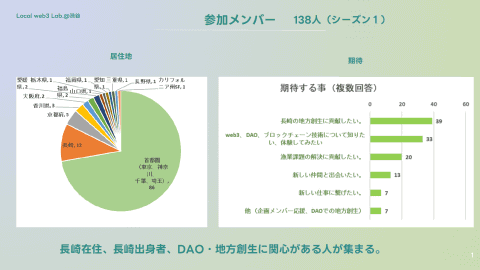

同組織の立ち上げは東急不動産ホールディングス株式会社が中心となり、運営や活動企画は参加するメンバーが自律分散的に行って行くことが特徴。参加メンバーは100人超という。

同社グループCX・イノベーション推進部 課長の岸野 麻衣子氏によると、「DAOは、組織がフラットになるため、同時多発的に熱量が広がりやすく、また、オンラインが基本のため、遠隔参加や匿名人材が集まりやすい。結果、Web 3界隈×地域プレイヤーといった新しい組み合わせが生まれやすい」とする。

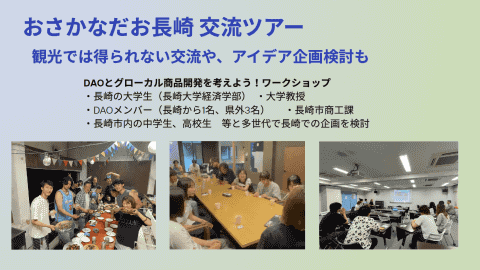

今回も、魚に高い関心を持つが長崎在住ではない人や、新しいテクノロジーや地方創生に興味を持つ人など、ビジネスベースではない多様な人材が集まっており、すでに20以上の企画やイベント、ミーティングが実施され、長崎と東京の中学校を繋いだ遠隔授業や東京・渋谷でのイベントも開催。長崎市の長崎創生プロジェクト認定を受け、マスコミでも取り上げられるなどし、参加者のなかからコミュニティが形成されているという。また、DAOの中では、メンバーの活動への貢献度に応じて、金・銀・銅の譲渡不可NFTを付与、「デジタル履歴書」としてメンバーの地域貢献をデジタルで証明するといったこともしているという。

今回は、特製カレーのみの出展だが、今後は、DAOからローカルに根ざしたビジネスが生まれていくモデルを想定しているという。将来的には、お刺身のサブスクサービス「One bite Fish」の事業者と連携し、DAOならではの手法で長崎の魚の魅力を発信するなど、NFTの活用も視野に地域創生とブロックチェーンの新しいユースケースを創出していくという。

「水産業や日本の未来を変革したいパッションを持つ人に来てほしい」

今回、CEATECに出展するにあたってのプロジェクトリーダーでもある征矢野清教授は「日本の水産業と社会の未来を変革しようとするパッションを持つ多様な人々に来てほしい」と強いメッセージを発している。

また、同時に長崎の魚食文化や、安全・安心で環境負荷の少ない魚の育て方(サステナビリティ)に関心を持つ人にもぜひ取り組みを知ってほしいという。

水産業を総合海洋産業と捉え、持続的な産業となるための変革目標を掲げているが、それをシンプルに言えば長崎の「魚を食べ続けたい」ということと、水産業を盛り上げることで「海を舞台にした日本を作りたい」ということになる。

海という現実的な空間と、DAOをはじめとするサイバー空間を融合して経済発展と社会課題を解決する、まさにSociety 5.0を体現する「海洋デジタル社会パビリオン」に来場してみてはいかがだろうか。

また、海洋デジタル社会パビリオンの特別セッションとして、「海洋AI ~海の見える化から始まる海洋イノベーションの潮流~」も16日(木)の15時から開催予定。征矢野清教授をモデレーターに、「海の見える化」を起点とした海洋AI駆動型イノベーションの潮流を伝えるセッションになっているという。

CEATEC 2025見どころガイド

- 【CEATECの歩き方】

14日から開催! 注目のコンファレンスや限定フードなど完全攻略 - 【主催者インタビュー】

「AIが社会を変える時代に向け、イノベーションに挑む気持ちを高めてほしい」 - 【理化学研究所】

「富岳NEXT」と「スパコン+量子コンピューター連携」の先にある「計算可能領域の拡張」とは? - 【LBMA Japan】

「位置情報の活用は、ものすごい勢いで成長中!」AI分析で活用ハードルが大きく低下… - 【ながさきBLUEエコノミー】

海が「デジタル化」した未来とは?「廉価な水中ドローン」「魚の健康診断」「週休2日」の先 - 【積水ハウス】

スマートホームは「幸せのためのプラットフォーム」、基盤となるアプリ・データ活用・セキュリティ - 【エディオン】

スマートホームの「壁」を、家電量販店が解決!「ユーザーとの強い接点」を活かした戦略とは? - 【RNA共創コンソーシアム】

スマホの顔写真から「肌遺伝子モード」を判定、花王とアイスタイルらが進める「RNAテック」とは - 【産業技術総合研究所】

「量子・AI技術は、あっという間に社会実装されるだろう」、量子・AI技術を全力アピール - 【アビームコンサルティング】

「あなたに合う出展者」をAIが教えてくれる!共創のプロが描く「共創の作り方」