インタビュー

「位置情報の活用は、ものすごい勢いで成長中!」AI分析で活用ハードルが大きく低下、急拡大する応用幅の現在地は?

業界団体「LBMA Japan」に聞く、CEATEC 2025出展の意図とポイント

2025年10月6日 06:55

10月14日~17日に幕張メッセ(千葉県千葉市)で開催される「CEATEC 2025」。

位置情報データを活用したビジネスに関連した110社の事業者会員で構成される一般社団法人LBMA Japan(Location Business&Marketing Association Japan)のブースでは、同団体に加盟する企業の中から過去最大となる26社が出展し、各社のソリューションやサービスを展示する。

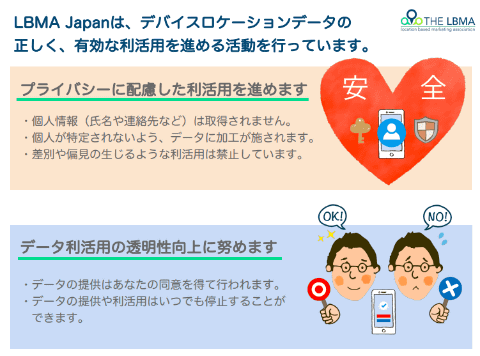

LBMA Japanは位置情報データを活用したビジネスの推進を目的とした業界団体で、スマートフォンなどから利用者の許諾を得た上で取得される位置情報データの活用に関する啓蒙活動や、位置情報データの取り扱いに関するプライバシー保護の推進活動およびガイドライン作成などの活動に取り組んでいる。

そして、同団体によると、位置情報データの利活用はものすごい勢いで進んでおり、サービス事業者や関連メーカーのビジネスが成長しているのはもちろん、位置情報データを活用している顧客企業にも多大な効果が生まれているという。

そんな位置情報ビジネスの最新動向や、CEATEC 2025に出展する狙い、そして展示内容を、同団体にお伺いした。お話をお伺いしたの代表理事を務める川島邦之氏だ。

位置情報データを活用したビジネスの関連企業が集まる業界団体銀行や自動車メーカーも会員となり加盟企業は110社に増加

――CEATECへの出展は今年で4年目ですが、まずは貴団体のミッションを教えてください。

[川島氏]当団体は2019年に、カナダを本拠とする国際団体のLBMA(Location Based Marketing Association)の日本支部として設立した非営利社団法人で、日本国内において位置情報データを活用したビジネスの推進を目的に活動しています。

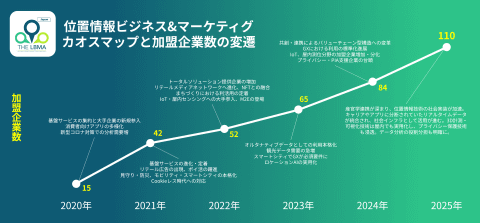

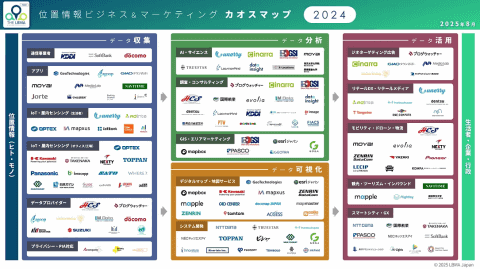

具体的にはイベントの開催やメンバーが主催するカンファレンスへの協力、会員間による意見交換会や会員限定ウェビナーなどの開催、位置情報ビジネスを展開する企業の現状を可視化した「カオスマップ」の作成などが活動内容となります。

会員企業数は設立時の15社に始まり、現在は110社となりました。

2023年10月に、対象とするビジネス領域をより拡大するために会員制度を変更して設立3年以内のスタートアップ企業であれば年会費無料としたこともあり、昨年に引き続き順調に伸びています。新たに会員となった企業の中には株式会社ゼンリンや株式会社ONE COMPATH、TomTomなど地理空間情報に関連した企業のほか、株式会社東京アセットソリューション(不動産)や株式会社三菱UFJ銀行(金融)、スズキ株式会社(自動車)、日本ガイシ株式会社(セラミックス)など様々な業種が含まれています。

当団体には、位置情報データを活用したビジネスを展開する企業や位置情報データの提供会社に限らず、位置情報データに関する研究や情報収集を目的とした会員も参加しており、特別な資格や制限はなく、あらゆる業種・業態を歓迎しています。

また、2025年4月にはアカデミック会員の制度を作り、東京大学大学院、横浜市立大学、筑波大学、慶應義塾大学、近畿大学の5校の関連研究室が会員となっています。この制度は、大学の研究室との連携を強めることにより、できるだけ多くの学生にこの業界の周知を図り、人材を呼び込みたいという思いで作りました。さらに7月には近畿大学で「位置情報ビジネスセミナー」も開催し、このときは約100名の学生が集まりました。今後もこのような産学の連携を強め、業界全体を盛り上げていきたいと考えています。

「位置情報の活用は、ものすごい勢いで成長している」AIが分析できるようになり、ハードルが大きく低下

――6年で15社が110社に成長しているのは凄いですね、まずは位置情報ビジネスの現状についてどのように見ていますか?

[川島氏] そうですね。

まず、声を大にして皆さんにお伝えしたいのは「位置情報データを活用したビジネスは今、ものすごい勢いで成長している」ということです。

位置情報データを活用したサービス事業者さんや関連メーカーさんが急成長しているのはもちろん、そうしたビジネスを活用されているお客さんからも「ビジネス上の大きなメリットがある」という声をいただいています。当団体は毎年成長を続けているのですが、特にここ最近は「急成長」を実感しています。

これには、これまでの様々な積み重ねがあるのですが、この1年で特に印象的なのは「AIの活用で、専門的な知識を持たなくても位置情報データを分析・活用できるようになったこと」ですね。

今までは、大量に集めた位置情報を、専門のアナリストが分析して活用していく必要がありましたが、最近になって、これをAIが行うようになり、活用の敷居が大きく下がりました。エンジニアリングやデータサイエンスのリソースを持たない企業でも自社の分析・マーケティングに活用できるようになってきて、まさに“for ALL”を掲げられるくらいに、あらゆる業種が活用できるようになっています。

それ以前の動きもまとめておくと、コロナ禍での位置情報の活用では「単なる広告配信だけでなく、(感染症予防のような)社会課題解決のためにも利用価値があること」を皆さんに認識していただけましたし、当団体が作成したガイドラインが皆さんに理解いただくにつれ「事業者がガイドラインに沿ったベストプラクティスを実施すれば、個人の行動を追跡するようなことは決して実施されない」という認識も広がり、データ取得の幅も広がりました。

また、技術的には、屋内測位サービスが一般的になったのも大きいです。人流データはGPS由来のものが中心で、屋内の位置情報は取得できませんが、BLEビーコンやWi-Fiなどで屋内測位が可能になっています。店舗での来店客の動きを解析して、導線や棚の配置を検討したり、工場の中で作業員や製品が移動する流れを見てレイアウトを検討することも可能です。

そして、こうした活用の背景にあるのは、労働力不足を解決するための仕事効率化です。データ分析に基づいた判断や自動化により、少ない人数で店舗や工場を運営したり、物流の最適化でドライバー不足を解消する、といった取り組みが行われています。

さらに近年では、位置情報をトラッキングするデバイスにバッテリーを供給するメーカーや、経済活動を示す指標として位置情報に注目している金融機関、コネクテッドデータを“車流データ”として活用する自動車メーカーなど、様々な業種の企業が新たに加盟するようになり、位置情報データを軸にした経済圏は着実に広がりつつあります。

さらに2024年からは、位置情報データを活用して脱炭素の実現を目指す「Location-GX(グリーン・トランスフォーメーション)プロジェクト」も開始しました。このプロジェクトはLBMA Japanの加盟会員の中から有志が集まって発足した取り組みで、位置情報を活用したサービスによって人々の脱炭素に向けた行動変容を促すことを目指しています。

ちなみに、さきほど「アカデミック会員」の制度のお話をしましたが、これを作ったのも「急拡大する業界に対して、しっかり人材を供給したい」という考えが起点になっています。

位置情報は「あらゆる業種に活用できるインフラ」、過去最大の26社が出展おススメ企業を紹介する「コンシェルジュ」も常駐

――今回のCEATECへの出展にあたり、LBMA Japanとしての意図や狙いを教えてください。

[川島氏]今年のテーマは「位置情報データ活用 for ALL」です。これはCEATEC 2025のテーマである「Innovation for ALL」に乗っからせていただきました(笑)

位置情報データは、もはや特定の業種で活用されるものではなく、すべてのイノベーションを後押しするデジタルインフラとして活用され始めています。そこで、今年はあらゆる業種に対して「位置情報はどんなことにも利活用できるので、あなたのビジネスについて教えていただければ最適な企業を紹介します」というコンセプトで行きたいと考えました。

4年前にCEATECへリアルで初めて参加したときは来場者から「位置情報ってこんな使い方ができるんだ」「こんなソリューションがあるんだ、知らなかった」という感想をいただくことが多かったのですが、昨年は位置情報や人流データ、屋内センシングなどがある意味、当たり前となり、ゼロから「位置情報データとは」を説明する機会は減り、「具体的にうちの会社でどのように使えるか」というご相談が増えたように思います。

当団体では2024年から位置情報データの活用をテーマとしたイベント「ロケーションビジネス&マーケティングEXPO(LBM EXPO)」を自主開催しています。LBM EXPOは位置情報ビジネスに関心のある人が訪れるのに対して、CEATECでは幅広い業種の方が訪れるので、これまで位置情報データを活用してこなかった業種の方に対しても、新たなニーズや出会いを提供してくれる、貴重な場として活用させて頂いております。

――今年はどのような企業が出展するのか教えてください。

[川島氏]今年は過去最大となる26社が出展します。昨年出展した22社のうち9割の企業が引き続き出展するので、おおむね満足していただけていると考えています。

新たに出展する企業としては、国内最大手の地理空間情報サービス会社である株式会社ゼンリンが「“物件探し”を“物件提案”に変えるAIベースの不動産コンシェルジュ」を出展しますし、そのほかにも商圏分析やエリアマーケティングのGIS(地理情報システム)を提供する技研商事インターナショナル株式会社や、昭文社ホールディングスグループで地図データや事業支援ソリューションを提供する株式会社マップルなど、地理空間情報に関連したさまざまな製品やサービスを扱う会社が挙げられます。

また、位置情報データを提供する企業として、商用車のデジタルタコグラフ(運行記録計)のデータをもとにしたプローブデータを提供する矢崎総業株式会社や、米国の位置情報データ企業であるAzira(旧Near)のソリューションを日本市場向けに展開するマカグア株式会社、プライバシーDXを推進する株式会社Acompanyも初出展となります。

昨年と同様に、LBMA Japanスタッフがブース内に常駐し、来場者とお話しした上でおすすめの企業をご案内する“コンシェルジュサービス”も提供しますので、どの企業のブースへ行けばいいのかわからないという方は、とりあえずコンシェルジュにご相談いただければ、お客様の課題に合った最適な企業をご紹介します。

出展企業各社による紹介などカンファレンスを連日開催位置情報ビジネスの最新状況がわかるカオスマップも発表

――カンファレンスの内容についてお聞かせください。

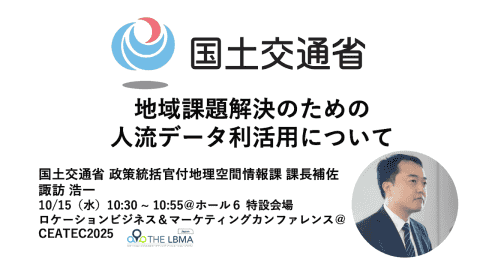

[川島氏]まずは10月15日(水)に展示ホール6のEステージにて、1日を通して出展企業各社による講演が行われるほか、国土交通省の地理空間情報課をゲストとして招いて「地域課題解決のための人流データ利活用について」と題したカンファレンスも行います。また、当団体は「位置情報データビジネスのすゝめ」と題して、位置情報ビジネスのビジネスモデルを紹介するとともに、皆様のビジネスへの活用を提案いたします。

10月16日(木)には展示ホール4のTステージにて「位置情報業界 5人が語る 業界の『進化』と『余白』」と題したカンファレンスを行います。このカンファレンスでは、会員企業であるジオテクノロジーズ株式会社、株式会社ゴーガ、株式会社Hi-Lights、DBJデジタルソリューションズ株式会社、Location Mind株式会社の各社から位置情報の最前線で活躍する女性を招いて、現場視点でこの業界の“今”と“未来”を語っていただきます。登壇者を女性に限定した理由は、この業界においてもっと男女共同参画を推進し、定常的に登壇・発表者の男女比率を50:50に持っていきたいという思いがあるからです。

3日目の10月17日(金)はコンベンションホールAにて、「『PAIーPositive Action Initiative』官民で挑む脱炭素の価値化への挑戦」と題したカンファレンスも行います。このカンファレンスでは、株式会社JTB、楽天グループ株式会社、株式会社メルカリ、NTTドコモビジネス株式会社、環境省から識者を招いて、PAIプロジェクトで脱炭素の可視化・価値化を推進する取り組みについて紹介し、ディスカッションを行います。

――CEATEC開催日の直前に発表する、最新版カオスマップから読み取れる位置情報マーケティングサービス業界の最新動向を教えてください。

[川島氏]当団体は位置情報を活用したビジネス業界動向をまとめた「位置情報マーケティング・サービス カオスマップ」を毎年発表しており、展示ブースでも掲示する予定です。

今年は昨年と比べて大きく変わることは少ないですが、中には新しく追加になる業態もあります。また、人流データのリアルタイム化が課題となっており、古いデータではなく、できるだけ新鮮なデータのニーズが増えているため、そのような状況を反映した内容となる予定です。位置情報データによって人々の動きが可視化された先に、具体的にそれをビジネス化するためのツールなども各社から出てきているので、その状況についても反映されています。

さらに民間企業だけでなく国や自治体、公共団体などの位置情報データ活用も進んできているので、どの組織が取り組んでいるのかはカオスマップに入れていこうと思います。カオスマップは10月10日に発表される予定ですので、ぜひご覧ください。

「位置情報データで脱炭素に貢献」も進行中環境省の「デコ活」にも参加

――17日のカンファレンスのテーマは「脱炭素」ですが、脱炭素を担う「Location-GXプロジェクトの進捗状況はいかがですか?

Location-GXプロジェクトは、位置情報データをもとに移動における炭素排出量を可視化・統一することで、多くの人に行動施策を促す施策を企業が展開できるようにすることを目的としたもので、移動における脱炭素推進の仕組みを明確にビジネス化することで脱炭素の継続的な取り組みを推進します。位置情報データを活用することで人が移動手段に車を使ったのか歩いたのかを判別することが可能となり、例えば歩くことで多くのポイントが貰える仕組みにすることで車を使うよりも歩くことを選択する人を増やすことにつながります。

また、脱炭素に向けたキャンペーンを開催することで、どれくらい炭素排出量を削減できたのかをクレジットとして算出することも可能となり、それによって企業がそのクレジットを購入するというエコシステムも構築できます。2024年5月には移動における炭素排出量の算出のロジックや方法などを定義した「Location-GXガイドライン」も発表したほか、2025年2月にはプロジェクトに参画した企業がどれだけ脱炭素できたかを可視化した「Location-GXダッシュボード」も発表しました。このダッシュボードはLocation-GXガイドラインに基づいており、GXの取り組みによって行動変容したユーザー数(変容者数)やCO2削減量を掲載することで、環境負荷の低減状況をリアルタイムに確認できます。

今後の目標としては、共通指標によって算出された変容値(削減値)を「L-GXポイント」として定義し、このポイントがJクレジットと同じようにカーボンニュートラルの値として認められるようになることを目指しています。将来的にはL-GXポイントを、オフセット値を必要とする他企業に対してクレジットとして販売することができるスキームを構築したいと考えています。

その一環として、脱炭素につながる環境行動のレベル設計やCO2削減効果の基準作り、国民の環境行動やCO2削減効果の可視化などの取り組みを行う環境省のプロジェクト「The POSITIVE ACTION Initiative(PAI)」や「デコ活」にも参画し、法改正に向けて協議を進めています。

「位置情報データ」で何が生まれるか?出展企業とコンシェルジュが提案

――最後に、CEATECの会場を訪れる方へのメッセージをお願いします。

LBMA Japanでは、あらゆる業種・業態ウェルカムですので、ぜひブースで「位置情報データを活用して何ができるのか、どのような活用につながるのか」ということを具体的に見ていただければと思います。コンシェルジュも常駐していますので、気軽にビジネスの課題をお話しいただければ、最適な企業を必ずおすすめできると思います。

みなさま、よろしくお願いいたします。

CEATEC 2025見どころガイド

- 【CEATECの歩き方】

14日から開催! 注目のコンファレンスや限定フードなど完全攻略 - 【主催者インタビュー】

「AIが社会を変える時代に向け、イノベーションに挑む気持ちを高めてほしい」 - 【理化学研究所】

「富岳NEXT」と「スパコン+量子コンピューター連携」の先にある「計算可能領域の拡張」とは? - 【LBMA Japan】

「位置情報の活用は、ものすごい勢いで成長中!」AI分析で活用ハードルが大きく低下… - 【ながさきBLUEエコノミー】

海が「デジタル化」した未来とは?「廉価な水中ドローン」「魚の健康診断」「週休2日」の先 - 【積水ハウス】

スマートホームは「幸せのためのプラットフォーム」、基盤となるアプリ・データ活用・セキュリティ - 【エディオン】

スマートホームの「壁」を、家電量販店が解決!「ユーザーとの強い接点」を活かした戦略とは? - 【RNA共創コンソーシアム】

スマホの顔写真から「肌遺伝子モード」を判定、花王とアイスタイルらが進める「RNAテック」とは - 【産業技術総合研究所】

「量子・AI技術は、あっという間に社会実装されるだろう」、量子・AI技術を全力アピール - 【アビームコンサルティング】

「あなたに合う出展者」をAIが教えてくれる!共創のプロが描く「共創の作り方」