インタビュー

「富岳NEXT」と「スパコン+量子コンピューター連携」の先にある「計算可能領域の拡張」、理研が目指す未来とは?

CEATECで一般向けに初めて解説、Science、AI、ものづくり、デジタル脳まで……

2025年10月3日 10:30

2025年10月14日から、千葉県千葉市の幕張メッセで開催されるCEATEC 2025の目玉企画のひとつが、AXパークである。

AXは、AI Transformationの意味であり、AIで世界を変える約30の企業および団体が、最先端技術やソリューションを一堂に展示する。昨年に引き続き出展する国立研究開発法人理化学研究所 計算科学研究センター(R-CCS)も、AXパークに出展。「AI for Science」への取り組みや、注目を集める次世代スパコン(スーパーコンピュータ)「富岳NEXT」(開発コードネーム)、「量子コンピュータとHPCの連携プラットフォーム」に関する紹介などを行う。

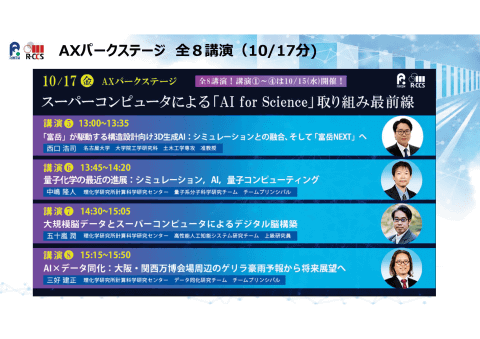

また、コンベンションホールで行われる半日のコンファレンスと、AXパークのステージで開催される8つの講演を通じて、これらの最前線の取り組みを知ることができる。日本の最先端技術に触れる絶好の機会となるだろう。

理研が目指す「計算可能領域の拡張」次世代コンピューティングで「計算できなかったものを計算可能にする」

昨年のCEATEC 2024の理化学研究所(理研)のブースは、計算科学研究センター(R-CCS)と、最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部による出展であったが、今年のCEATEC 2025は、R-CCS単独での出展となり、R-CCSが注力する「富岳NEXT」、「量子HPC連携プラットフォーム」、「AI for Science」、「富岳」への取り組みを前面に打ち出すものになる。

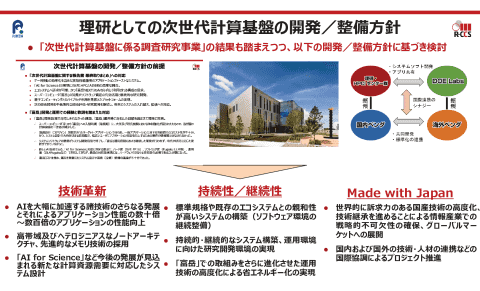

理化学研究所 計算科学研究センター 次世代計算基盤開発部門の近藤正章部門長は、「次世代コンピューティングのフロンティアとして、計算可能領域の拡張を目指すR-CCSの取り組みについて、将来的な構想も含め全体的に紹介することになる」と、CEATEC出展の狙いを語る。

理研が示す「計算可能領域の拡張」とは、これまでのコンピュータでは困難だった領域の計算を可能にすることを指しており、より高い計算能力を発揮するスパコンによるAI利活用の進化や、量子コンピュータの活用によってこれまで不可能だった領域の計算を可能にするだけでなく、量子コンピュータとスパコンを連携させることで生まれる新たな用途の拡大も指している。

「生成AIや量子コンピュータの進展が加速するなかで、2025年から2030年にかけて、計算可能領域が大きく拡張し、これまでできなかったことが、急にできるようになる、といったことが相次ぐだろう。まさに、大きな転換点を迎えることが予測される。これまでの延長線上ではない新たな計算可能領域の拡張が見込まれる」と、近藤部門長は語る。

「計算可能領域の拡張」を具体的に示してみせるのが、今回のCEATEC 2025の理研ブースの特徴であり、それを下支えする「富岳NEXT」、「量子HPC連携プラットフォーム」といった「次世代コンピューティングのフロンティア」を体験することができるというわけだ。

AXパークに出展する理化学研究所の展示ブースの内容を紹介しよう。

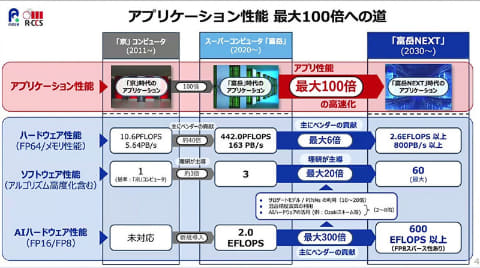

アプリケーション性能で「富岳」の最大100倍程度、「富岳NEXT」が拓く、計算のその先本格的な開発始動以来、初の解説

最も注目を集めるのが「富岳NEXT」だろう。

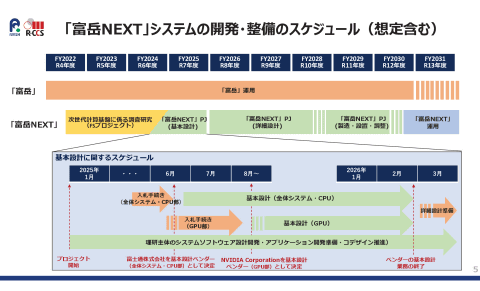

「富岳NEXT」は、「富岳」の次世代となる新たなフラッグシップシステムであり、既存のHPCアプリケーションの活用では、「富岳」の5~10倍以上の実効計算性能を実現するほか、AI処理ではゼッタ(Zetta)スケールのピーク性能を念頭に置き、50E(エクサ)FLOPS以上の実効性能を目指している。

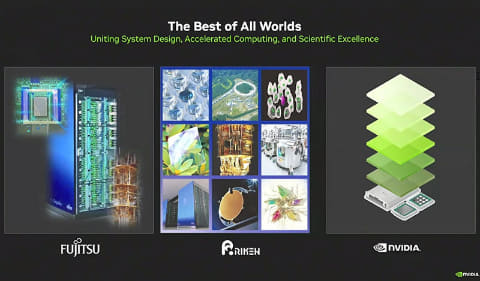

また、シミュレーションとAIの融合により、総合的には最大100倍程度となるアプリケーション性能の高速化を目標にしている。全体システムおよび計算ノード、CPU部の基本設計は、理研と富士通が協力して進めており、CPUには、富士通が開発中のFUJITSU-MONAKA-X(仮称)を採用。さらに、日本のフラッグシップシステムとしては初めて加速部にGPUを搭載し、基本設計の業務実施者としてNVIDIAが参画することが決定している。

また、「富岳NEXT」のアプリケーション領域としては、「生命科学」、「新物質・エネルギー」、「気象・気候」、「地震・津波防災」、「ものづくり」、「基礎科学」、「社会科学」、「デジタルツイン・Society5.0」の8つの分野が対象となっており、集中豪雨や台風予測の大幅な精度向上や、地殻変動・地震動シミュレータなどによる地震発生予測、個別化医療基盤の構築などに活用されることになる。

「富岳NEXT」の稼働は2030年頃を予定しており、2025年8月からは、理研、富士通、NVIDIAが連携した開発体制がいよいよ確立。ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)の基盤となる「AI-HPC プラットフォーム」の構築に向けて、本格的な開発をスタートしたところだ。

今回のCEATEC 2025の展示は、本格的な開発体制が始動してから、初めて、その姿を一般に説明することになる。

「Made with Japan」で計算可能領域の拡張に取り組む

理研の近藤部門長はこうも語る。

「理研ブースでの展示は、『富岳NEXT』の開発が本格的に始動したことを紹介するものになっているが、その詳細な内容については、10月16日に、コンベンションホールで開催するコンファレンスに参加していただき、より理解を深めてもらいたい」

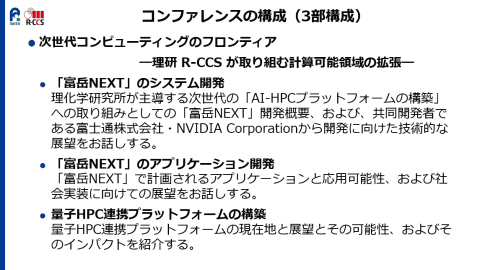

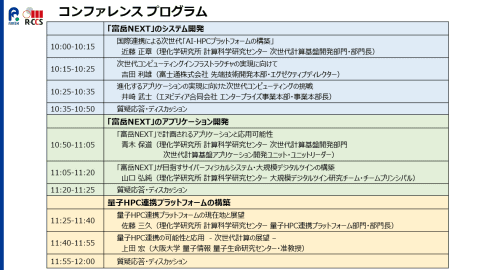

CEATEC 2025の会期3日目となる10月16日午前10時から、幕張メッセのコンベンションホールBで開催されるコンファレンス「次世代コンピューティングのフロンティア ~理化学研究所が取り組む計 算可能領域の拡張 ~」では、「富岳NEXT」のシステム開発状況について、理研の近藤部門長が説明を行うほか、富士通およびNVIDIAからも関係者が登壇し、技術的な展望について講演を行うことになっている。

また、「富岳NEXT」のアプリケーション開発についても、理化学研究所計算科学研究センター次世代計算基盤開発部門次世代計算基盤アプリケーション開発ユニットリーダーの青木保道氏や、理化学研究所計算科学研究センター大規模デジタルツイン研究チーム チームプリンシパルの山口弘純氏により、現時点で計画されているアプリケーションと、その応用の可能性、社会実装に向けての展望などが説明される予定。いずれも登壇者同士の質疑応答やディスカッションが予定されており、富岳NEXTの取り組みなどについて、より理解を深めることができる。

「富岳NEXT」で特徴的なのは、「Made with Japan」による開発推進体制を敷いていることだ。日本が培った技術力を基盤としながらも、志を同じくする世界のパートナーと連携して、開発を進めることになる。

近藤部門長は、「開発段階から、世界中に協力する人たちを増やしていくこと、世界中で使ってもらうことも視野に入れている。これはこれまでにない新たな取り組みである。こうしたエコシステムの拡大に力を入れるとともに、『富岳NEXT』の技術を生かして、商用展開することも計画当初から盛り込んでいる」とする。

その一方で、「富岳」から変えることがない基本姿勢も明確にする。とくに、アプリケーションファーストの考え方は、「富岳」から継承しているものであり、AI for Scienceの実現に向けたHPCとAI技術の高度な融合を進め、「富岳」の知見やソフトウェア資産を有効活用し、継続的な研究開発を推進する姿勢を強調している。

そして、「世界一を目指さない」という点も、「富岳」から変わらない姿勢だ。近藤部門長は、「スパコンの世界一を示す指標はいくつかあるが、AIでの活用が中心となるなかで、それらの指標がスパコン性能のすべてを評価するものではなくなってきている。『富岳NEXT』は、ランキングにはこだわらない。こだわるのは、AIとHPCの融合に取り組みながら、ユーザーが使いやすく、成果を出せるシステムにしていくことである」と語る。

「富岳NEXT」は、人類の計算可能な領域を飛躍的に拡大し、共通の課題を乗り越えことができるものになる。そして、計算の高度化を目的とするのではなく、人類が解きたい課題のために計算可能領域を拡張し続けることを目指すという。

「『富岳NEXT』は、国家的重点施策として、大きな注目を集めているプロジェクトである。このプロジェクトを成功させたい。CEATECには、様々な産業界や、世界各国からの来場者が訪れる。ぜひ、多くの人に『富岳NEXT』を知っていただき、応援してもらいたい」と述べた。

スパコンと量子コンピュータが連携開始、約20社がテストユーザープログラムに参加

「富岳NEXT」と並ぶ、もうひとつの出展の目玉が、「量子HPC連携プラットフォーム」である。

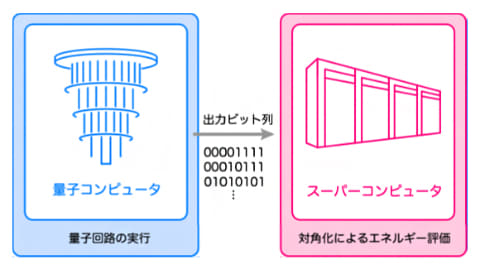

現在、理研では、経済産業省 新エネルギー・産業技術総合研究開発機構(NEDO)からの委託を受け、ソフトバンク、東京大学、大阪大学と共同で量子コンピュータとスーパーコンピュータを連携させるためのシステムソフトウェアを研究・開発し、それを用いて、「量子HPC連携プラットフォーム」を構築すると共に量子HPC連携アプリケーションを開発し、その有効性についても検証するJHPC-quantumプロジェクトを推進している。 これにより、スパコンだけでは困難だった領域の計算を可能にすることを目指している。

具体的な取り組みが、2025年2月に、Quantinuumの20量子ビットイオントラップ型量子コンピュータ「Quantinuum H1」を米国外で初めて、理研の和光キャンパスに設置し、「黎明(れいめい)」と名付けられ運用が開始された。同量子コンピュータは量子ビットを物理的に移動させることが可能なユニークなアーキテクチャを使用しており、量子コンピュータの性能指標である量子ボリュームで優れた結果を達成している。

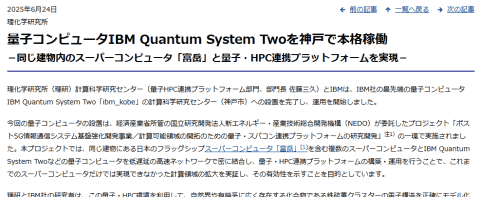

2025年6月には、IBMの最先端量子コンピュータ「IBM Quantum System Two」を、米国外では初めて、兵庫県神戸市のR-CCS計算機棟1階に設置。同棟の3階に設置している「富岳」と、低遅延の高速ネットワークで密結合した環境を構築している。

IBM Quantum System Twoは、156量子ビットのIBM Quantum Heronプロセッサーを搭載。2量子ビットのエラー率は、前世代となる127量子ビットのIBM Quantum Eagleプロセッサーの4倍に改善され、100量子ビットの長いレイヤーのエラーをベンチマークとするデバイス全体のパフォーマンスは10倍向上。速度は25万CLOPS(1秒当たりの回路層操作数)となり、10倍以上も向上している。

商用レベルで方式が異なる2つの世界最高峰の量子コンピュータと世界最高峰のスパコンを密結合して利用できる、他に類を見ない環境が、R-CCSには整っているというわけだ。

さらに、東京大学および大阪大学のスパコン、ソフトバンクのAIコンピュータとも接続したハイブリッド計算のためのプラットフォームを構築。この成果をもとにしたサービス事業の創出も目指している。

R-CCSによると、2025年中には、量子・スパコン連携プラットフォームの試験運用を開始し、すでに約20社が、テストユーザープログラムに参加することが決定しているという。材料メーカーや製造業などからの参加が多く、約半分が量子科学分野での利用。残りが量子機械学習、流体力学などの領域での利用だという。

2026年度第1四半期からは、同プラットフォームの運用を開始し、これにあわせて、2026年春には、新たなテストユーザーの募集を行う。また、2026年度下期には量子HPCハイブリッドアプリケーションの有効性実証を進め、産業化につなげる考えだ。

「スパコンと量子コンピュータを組み合わせて利用することは必然」

理化学研究所 計算科学研究センター 量子HPC連携プラットフォーム部門の佐藤三久部門長は、「量子コンピュータは、単独で稼働するものだと思っている人が多い。だが、材料開発を例にあげると、これまでスパコンで行ってきた材料開発を進めながら、スパコンではできない部分を量子コンピュータで行うといった役割分担ができる。つまり、スパコンと量子コンピュータを組み合わせて利用することは必然であり、すべてが量子コンピュータに置き換わるわけではない。量子コンピュータは、スパコンの何倍の性能が出るのかという質問が多いが、計算ができなかったものが、計算できるようになるのが量子コンピュータであり、単純比較をするものではない。計算可能領域を拡張するという意味で量子コンピュータが利用されることになる」とする。

その上で、「一部の企業を除けば、企業が個別に量子コンピュータを保有することは難しい。クラウドなどを通じて利用することが現実的になるだろう。スパコンと量子コンピュータを接続して利用できる環境がいよいよ整った。まずは、テストユーザーからの利用になるが、将来的には、量子コンピュータを、より多くの人たちに使ってもらいたい」と、今後の抱負を語る。

「量子HPC連携プラットフォーム」においても、概要に関するブース展示を行い、担当者が対応する体制を取るが、「富岳NEXT」と同様に、詳細な内容は、コンファレンスを通じて伝えることになるという。

10月16日に幕張メッセコンベンションホールBで開催される「富岳NEXT」に関するコンファレンスに続く形で、午前11時25分から、「量子HPC連携プラットフォーム」に関するコンファレンスが開催される。

ここでは、理研の佐藤部門長と、大阪大学量子情報・量子生命研究センターの上田宏准教授が登壇し、量子HPC連携プラットフォームの現在地と展望、量子HPC連携の可能性やインパクトについて説明を行う予定だ。

AIがサイエンスを加速する「AI for Science」

一方、「AI for Science」に関しては、スーパーコンピュータなどの計算基盤を活用した研究成果を紹介することになる。

ここは、AXパークのステージでの講演とブース展示を完全に連動。

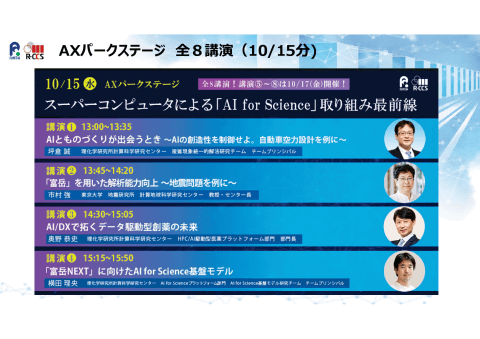

「スパコンによるAI for Scienceの取り組み最前線」を共通テーマとし、以下の8つの内容で講演および展示が行われる。

・「AI とものづくりが出会うとき~AI の創造性を制御せよ。自動車空力設計を例に~」

・「『富岳』を用いた解析能力向上~地震問題を例に~」

・「AI/DXで拓くデータ駆動型創薬の未来」

・「『富岳NEXT』に向けたAI for Science基盤モデル」

・「『富岳』が駆動する構造設計向け3D生成AI シミュレーションとの融合、そして、『富岳NEXT』へ」

・「量子化学の最近の進展:シミュレーション、AI、量子コンピューティング」

・「大規模脳データとスーパーコンピュータによるデジタル脳構築」

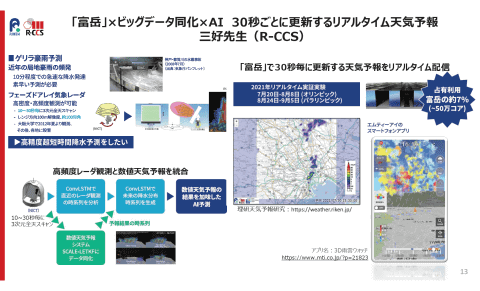

・「AI×データ同化:大阪・関西万博会場周辺のゲリラ豪雨予報から将来展望へ」

理化学研究所 計算科学研究推進部の太田良隆氏は、「展示ブースでは概要の紹介となる。それぞれの詳細については、AXパークのステージに足を運んでいただきたい。講演資料も配布し、『富岳』による研究成果とともに、これらの取り組みが、AI for Scienceとして、『富岳NEXT』や量子HPC連携プラットフォームへとつながることも理解してもらえる」とする。

たとえば、名古屋大学 大学院工学研究科土木工学専攻・准教授/理化学研究所 計算科学研究センター AI for Scienceプラットフォーム部門 AI学習最適化基盤開発ユニット 上級研究員の西口浩司 氏による「『富岳』が駆動する構造設計向け3D生成AI シミュレーションとの融合、そして、『富岳NEXT』へ」の講演では、数値シミュレーションによって力学情報を持つ3Dデータを大量に合成し、要求性能から直接3D形状を生成するAIを開発する取り組みを、一般には初めて公開することになるという。

これらの講演と展示が行われるのは10月15日と10月17日の2日間、時間は両日とも、午後1時から午後3時50分までとなっている。

「富岳」の代表的な成果も紹介、「未来の防災まちづくり」「未来のものづくり」から

「富岳」についても、「富岳ショーケース」として、研究成果や社会実装の事例などをもとに、Society5.0に向けた成果を示すことになる。

ブースでは、「富岳」の巨大模型を展示する一方、「未来の健康と医療」として5つの研究事例を紹介するほか、「未来の防災まちづくり」として5つの研究事例、「未来のものづくり」のなかから3つの研究事例も紹介することになる。

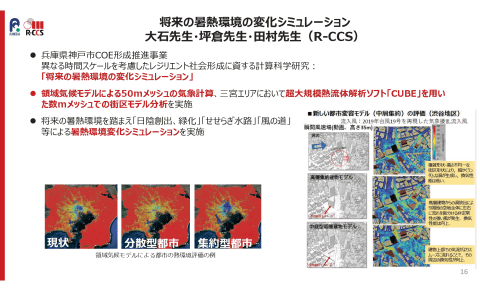

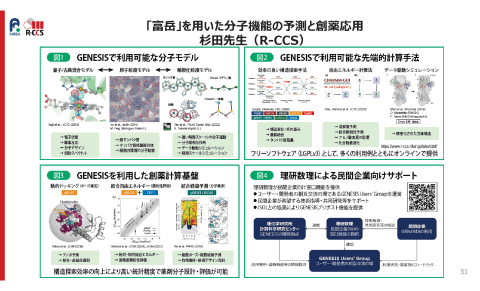

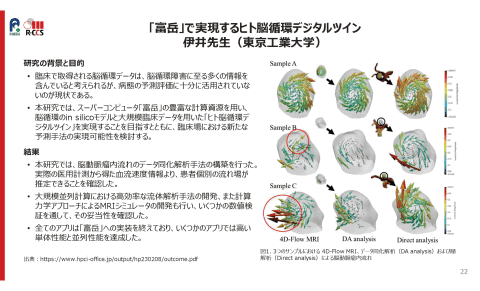

これらは、これまで「富岳」が実現してきた数多くの成果のなかでも、代表的な事例といえるものであり、具体的には、「30秒ごとに更新するリアルタイム天気予報」や「将来の暑熱環境の変化シミュレーション」「ヒト脳循環デジタルツイン」「分子機能の予測と創薬への応用」といった成果を見ることができる。

HPCの国際会議「SCA/HPC Asia 2026」の参加者も募集

なお、理研のブースでは、2026年1月26日~29日に、大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)で開催するHPCに関する国際会議および主要イベントである「SCA/HPC Asia 2026」の参加者募集も行う。

日本では初めての開催となり、学術界と産業界をつなぎ、展示会を併設したHPC分野の大規模国際会議という観点でも、国内では20年ぶりの開催となる。

90以上の国内外の企業、大学、研究機関などが出展し、スパコンやAI、大規模データ、クラウド、量子コンピューティング、半導体など、世界最先端の研究とビジネス事例を一堂に展示する予定であり、1500人以上の参加者を見込んでいる。

さらに、展示ブースでは、R-CCSが取り組む人材育成事業についても紹介し、学生や若手研究者、企業技術者などを対象とした人材育成、若年層を対象とした啓発活動についても説明を行う。

「スパコン」と「スパコンと量子コンピュータ」の最前線がわかる「CEATEC体験」

理化学研究所の太田氏は、「最先端の研究開発をリードする理研が出展する場として、先進的技術テーマを扱い、幅広い層にリーチできるCEATECへの参加は有効だと考えている。コンファレンスは経営者層や省庁関係者、ステージでの講演は研究者などが多く来場し、展示ブースには若い研究者や学生層の姿も多い」とする。

また、近藤部門長は、「これまでスパコンを利用していなかった企業が、将来、「富岳NEXT」を使ってみたいと思ってもらったり、若い研究者や学生たちに関心を持ってもらえたりするコンファレンスおよび展示を行いたい」と語り、佐藤部門長は、「量子コンピュータへの関心が高まるなか、すでに量子コンピュータが利用できる段階であることや、スパコンと量子コンピュータを一体で利用することが、これからは当たり前になることを理解してほしい」と語る。

理研のコンファレンスに参加することで、日本の最先端技術を理解し、その理解をより深めるために、理研の展示ブースを訪れるという「CEATEC体験」をしてもらいたい。

CEATEC 2025見どころガイド

- 【CEATECの歩き方】

14日から開催! 注目のコンファレンスや限定フードなど完全攻略 - 【主催者インタビュー】

「AIが社会を変える時代に向け、イノベーションに挑む気持ちを高めてほしい」 - 【理化学研究所】

「富岳NEXT」と「スパコン+量子コンピューター連携」の先にある「計算可能領域の拡張」とは? - 【LBMA Japan】

「位置情報の活用は、ものすごい勢いで成長中!」AI分析で活用ハードルが大きく低下… - 【ながさきBLUEエコノミー】

海が「デジタル化」した未来とは?「廉価な水中ドローン」「魚の健康診断」「週休2日」の先 - 【積水ハウス】

スマートホームは「幸せのためのプラットフォーム」、基盤となるアプリ・データ活用・セキュリティ - 【エディオン】

スマートホームの「壁」を、家電量販店が解決!「ユーザーとの強い接点」を活かした戦略とは? - 【RNA共創コンソーシアム】

スマホの顔写真から「肌遺伝子モード」を判定、花王とアイスタイルらが進める「RNAテック」とは - 【産業技術総合研究所】

「量子・AI技術は、あっという間に社会実装されるだろう」、量子・AI技術を全力アピール - 【アビームコンサルティング】

「あなたに合う出展者」をAIが教えてくれる!共創のプロが描く「共創の作り方」