インタビュー

積水ハウスが考えるスマートホームは「幸せのためのプラットフォーム」、基盤としてのアプリ・データ活用・セキュリティを語る

CEATECではホワイトハッカーによる「家」への攻撃実演、防犯意識が高いと安くなる警備サービス……基盤を活用した未来とは?

2025年10月7日 06:55

今年のCEATEC 2025では、スマートホームの最先端の取り組みを一堂に展示する「暮らしのDXパビリオン」が設置される。個人や社会のウェルビーイングの実現に向けて、スマートホームや個人の暮らしに関わる関連技術やサービスを幅広く発信する場と位置づけた展示エリアだ。

そして、同パビリオンには、住宅メーカーである積水ハウスが出展する。同社がCEATECに出展するのは初めてのことだ。2020年から進めてきた「プラットフォームハウス構想」を通じて、積水ハウスが提供する住宅の新たな価値を感じることができる内容となっている。

スマートホームは「『わが家』を世界一幸せな場所にする」ためのもの

CEATEC 2025における積水ハウスの出展テーマは、「暮らしのDXを実現するスマートホームとは」である。

テーマに、「スマートホーム」という言葉を使っているが、実は、積水ハウス社内では、「スマートホーム」という言葉は積極的には使っていない。

リモコン操作のためではなく、幸せの「プラットフォーム」として

積水ハウス プラットフォームハウス推進部サービス企画室長の藤岡一郎氏は、「積水ハウスが目指すスマートホームとは、家電やIoT機器を接続することではなく、そこに住む人が、それを活用して価値を得られるかどうかである」と前置きし、「エアコンを外出先から操作して、家に帰ったときに部屋が涼しいという使い方は、あくまでもリモコン操作と一緒。そうではなく、家電の利用データやスマホの操作データなどを組み合わせて、新たな価値を感じてもらうことが必要である。これが、積水ハウスのスマートホームの定義であり、それを実現するために重要なのはプラットフォームとなる。住む人がどんな価値を得られるのか。IoTを活用することでどんな価値を戻すことができるのか。積水ハウスのプラットフォームハウスの狙いはそこにある」と語る。

スマートハウスというと、どんな家電やIoT機器が接続できるのか、どんな制御ができるのかといったことに注目が集まりがちだが、積水ハウスはで「価値」の提供にフォーカスしている点が他社とは異なるといえよう。

「『わが家』を世界一幸せな場所にする」というのが、積水ハウスのグローバルビジョンであり、プラットフォームハウス構想の根幹ともなっている。

藤岡室長は、「CEATEC 2025の積水ハウスブースでは、価値を見せ、価値を感じてもらえる展示を行う」とするように、「人生100年時代」にふさわしいスマートホームのあるべき姿を追求する積水ハウスが、その基盤と位置づけるプラットフォームハウス構想を広く訴求するのが、同社ブースの目的となる。

健康・つながり・学びを提供していく「プラットフォームハウス構想」

では、積水ハウスのプラットフォームハウス構想とはどんなものなのか。

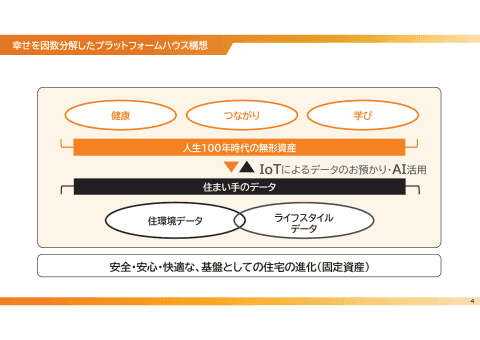

同構想を初めて発表したのは、2019年1月に、米ラスベガスで開催されたCES2019であった。日本の住宅メーカーとして、初めて単独出展した積水ハウスは、2020年に迎える創業60周年にあわせて、プラットフォームハウス構想を発表。「住まい」を幸せのプラットフォームにしたいという考え方をベースに、住む人のデータを活用したサービス開発や提案を通じて、「健康」、「つながり」、「学び」の観点から価値を生み出し、人生100年時代の幸せをアシストする家を目指す内容としていた。そのコンセプトは、いまも変わらない。

「1960年に創業した積水ハウスは、最初の30年間は、地震や火事に強い安全安心な住宅を提供してきた。1990年になると、快適性や省エネ性が求められ、それに応える住宅づくりに取り組んできた。その一方で、次の30年を考えたときに、これからは、固定資産である住宅が、安全安心、快適を基盤とした進化を続けるのに加えて、サービス提供を通じて、無形資産の価値を蓄積できる住宅が求められるようになると考えた」

2017年にプロジェクトを開始した際には、MLBのドジャース・大谷翔平選手も活用したと言われるマンダラチャートを用いたという。中心に置く最大の目標に「幸せな生活」を掲げ、そこから導き出したのが、「健康」、「つながり」、「学び」の3点だったという。

「健康であり、人とつながり、自分のやりたいことを学ぶことができれば、人は幸せになれるという仮説に辿り着いた。これを人生100年時代の無形資産と位置づけ、それを実現するために、住環境データとライフスタイルデータといった住まい手のデータを活用、分析し、お客様ごとの生活スタイルにあわせたサービス提供を目指すことにした」という。

積水ハウスは、間取り、家族構成などのデータをもとに、最適な家づくりをサポートし、それぞれの家族にあわせた住宅を販売してきた。10年後、子供が成長した際に、子供それぞれの部屋が作れるように改装可能な設計をあらかじめ行っておくというのはその最たる例だ。

それらの住環境データに、ライフスタイルデータを組み合わせると、これまでにない新たな提案ができる可能性に、積水ハウスは着目した。

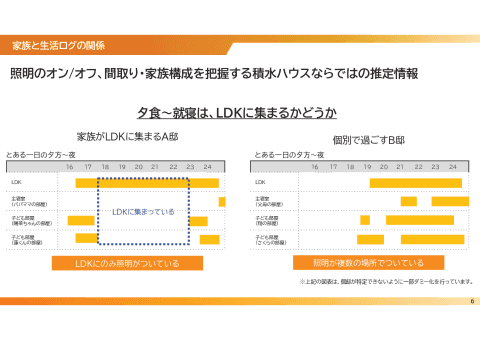

たとえば、照明のオン/オフの情報をもとに、夕食時にリビングの照明だけがついていれば、家族がリビングに集まって食事をしていることがわかり、照明が複数の部屋でついていれば、それぞれが個別で過ごす生活スタイルであることが推測される。家族が集まって食事をする家庭と、個別の生活を重視する家庭では、求められるサービスも異なる。それぞれのライフスタイルにあわせたサービス提案につなげることができるというわけだ。

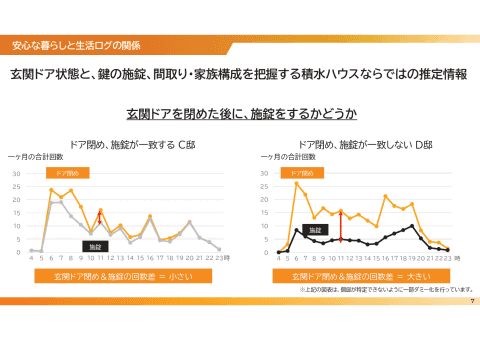

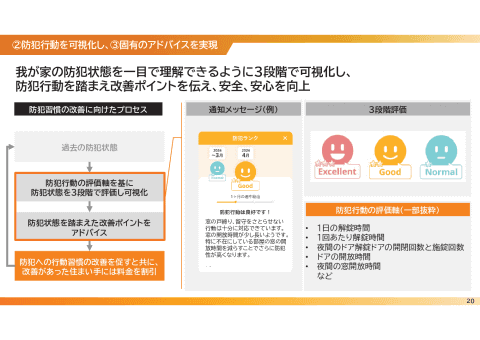

また、玄関ドアの開閉回数と施錠の回数に差がある場合には、ごみ捨てやコンビニへの買い物など、近くまで出向く際には施錠しないという生活をしていることがデータから推測できる。

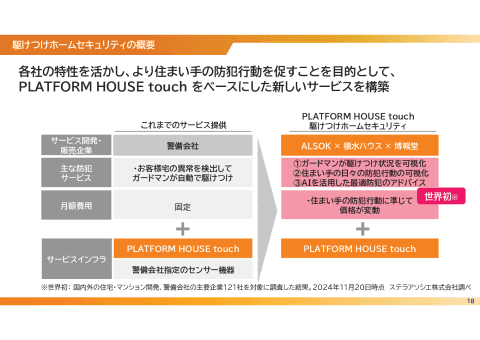

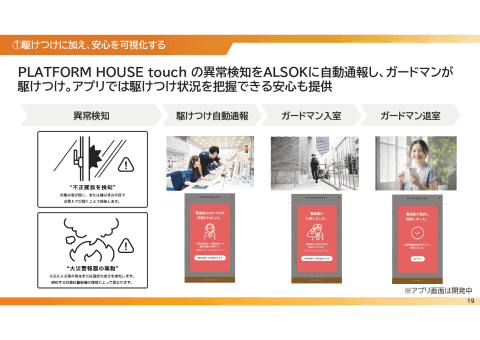

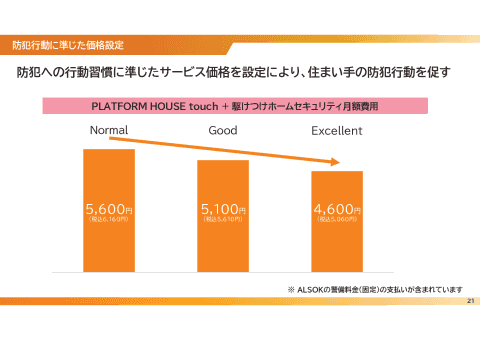

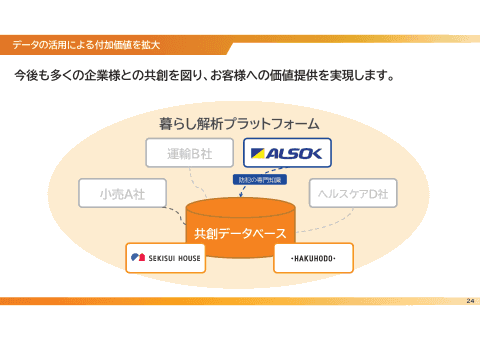

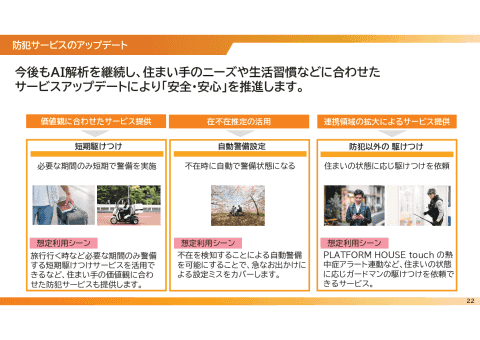

すでに、ALSOKおよび博報堂との提携によって、2024年12月からサービス受付を開始した「駆けつけホームセキュリティ」では、施錠の回数が多いなど、防犯を意識した行動が増えれば、月額利用料金を3段階で変化するといった提案を行い、生活習慣の改善も促している。データをもとに防犯行動を把握し、これに準じて、サービス価格が変動するのは、世界初のサービスだという。

このように、ライフスタイルデータを組み合わせれば、生活スタイルに寄り添った提案や、改善を促すサービスなども用意することができるというわけだ。

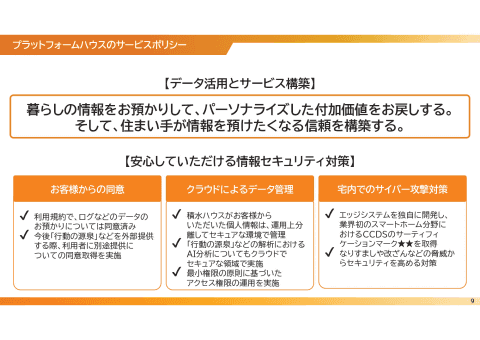

「お預かりしたデータを、価値としてお戻しして、その循環を回すのが、プラットフォームハウス構想の基本的な考え方になる」とする。

ここに、積水ハウスならではのスマートホームの提案があるといえる。

CEATEC 2025で体験できる「アプリ」「データ活用基盤」「セキュリティ」今後の「家」はネットのセキュリティも重要、ホワイトハッカーによる「家」への攻撃実演も

CEATEC 2025の積水ハウスのブースでは、プラットフォームハウス構想を軸に、3つの内容で展示が行われる予定だ。

1:直感的に操作できるスマホアプリ「PLATFORM HOUSE touch」

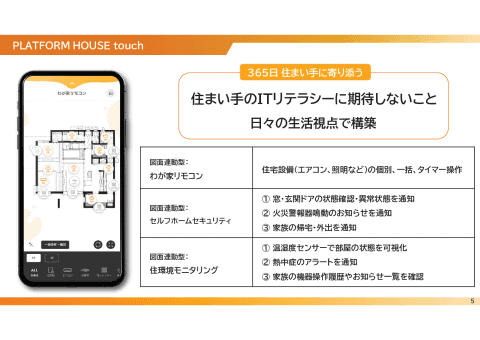

ひとつめは、スマホアプリの「PLATFORM HOUSE touch」である。

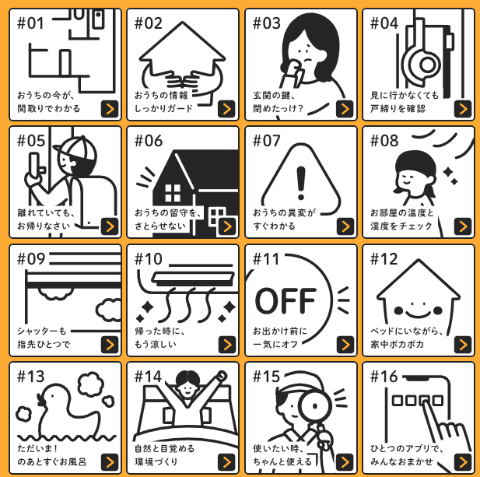

同アプリでは、家族の鍵を登録しておけば、誰が帰宅したかを通知する「帰宅・外出通知」のほか、部屋の中と外の温度の変化をグラフ表示して、熱中症の危険があるときにはアラートで通知して、エアコンをオンにできる「住環境モニタリング」、外出先や家のなかから、機器の状況や状態を確認できる「わが家リモコン」、外出時や就寝時に、窓や玄関が施錠していることを確認し、誰かが窓を開けたら通知する「セルフホームセキュリティ」の機能を持つ。

アプリ利用者の家の間取りを画面に表示。家族ごとの専用アプリとして利用できるのが特徴だ。また、間取り図をもとに、設置されている対象機器のアイコンをタップすれば、機器の状況を確認したり、遠隔操作を行ったりでき、アプリを直感的に利用することが可能となっている。ITリテラシーのレベルに関わらず、老若男女が利用できるUIを実現している点も見逃せない。

また、アプリで管理できる機器を、あえて選別している点にもこだわりがある。

家庭内に設置する独自のエッジシステムから、AiSEG(アイセグ)3を通じて、様々な家電製品と接続できるが、対応しているのは、玄関施錠やエアコン、照明、湯はり、床暖房、窓シャッターの操作などに限定している。「暮らしに価値をもたらすことができる機器だけを操作したり、そこからデータを収集したりすることを前提にしている」という。

これも、機器を接続することがスマートホームではなく、価値を提供することがスマートホームであるという同社の基本姿勢に則ったものだといえる。

PLATFORM HOUSE touch は、2021年8月から都市部でサービス提供を開始し、2021年12月から全国展開へと拡大。新築住宅だけでなく、既築住宅にも対応している。2025年7月末時点で、4800軒での利用があるという。家族で利用しているケースも多く、ダウンロード数はさらに多い。また、アプリの利用には月額2200円がかかるが、離脱率が3%と低い点も特徴であり、毎日使用している人が9割を超えるなど、常に利用されているアプリだ。

2:生活スタイルを把握、AIで下支えする「暮らし解析プラットフォーム」

プラットフォームハウス構想を下支えするのが「暮らし解析プラットフォーム」である。これが積水ハウスブースでの2つめの展示内容となる。

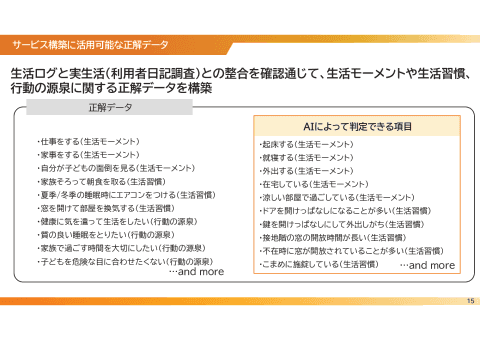

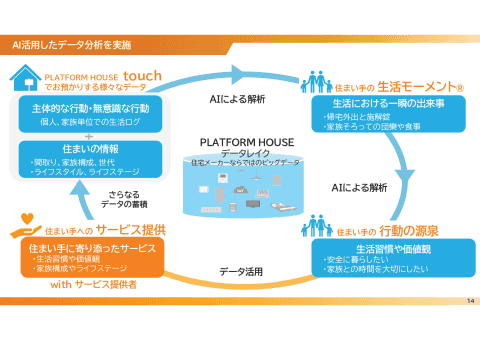

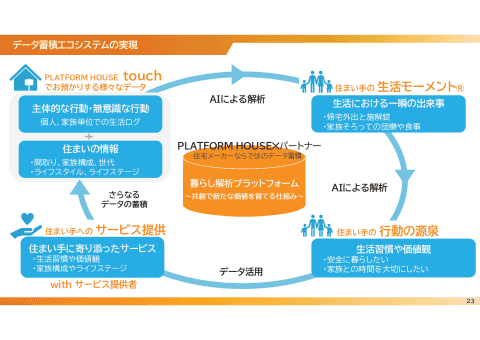

「暮らし解析プラットフォーム」は、積水ハウスやパートナーが持つ情報を組み合わせて、AIによる分析を行い、住まい手個人にあったサービスを提供するためのプラットフォームだ。

これまではあまり公開してこなかった領域だったが、CEATEC 2025では、これを公開することで、より多くのパートナーが参加するエコシステムへと進化させる考えだ。

住宅メーカーである積水ハウスならではのビッグデータを蓄積した「PLATFORM HOUSEデータレイク」を中心に、パートナー企業が持つデータを組み合わせて、それをAIによって解析。そこから得られた知見をもとにして、データを活用した新たなサービスを提供。その結果をもとに、さらなるデータの蓄積につなげるというサイクルを回しながら、幸せな生活を実現するための価値を提供していくことになる。

「PLATFORM HOUSE touchを通じてお預かりするデータのなかには、主体的な行動だけでなく、無意識な行動も含まれる。さらに、生活における一瞬の出来事といったデータも組み合わせると、個人それぞれの行動の源泉に辿り着くことができる。住まい手の生活習慣や価値観を理解することででき、さらに寄り添ったサービスを提供することができる。この時、提供するサービスは、積水ハウスだけで提供できるものは少ないといえる。様々なデータを持つ企業や、サービスを提供する企業など、プラットフォーム構想に賛同してもらえる企業に、エコシステムに参加してもらいたい」と語る。

運輸や小売、製造などの異なる業界が持つ課題と、住宅業界が持つ課題をぶつけることで、それぞれが持つ課題を解決するためのプラットフォームとして活用できる可能性があることも示唆する。

データを預かり、それを価値として戻す仕組みの根幹が、「暮らし解析プラットフォーム」であり、それをエコシステムによって、データと価値の循環の輪を大きくしていくことになる。

3:今後の「家」は「ネットのセキュリティ」も重要、ホワイトハッカーによる実演も

3つめの展示内容が、セキュリティである。

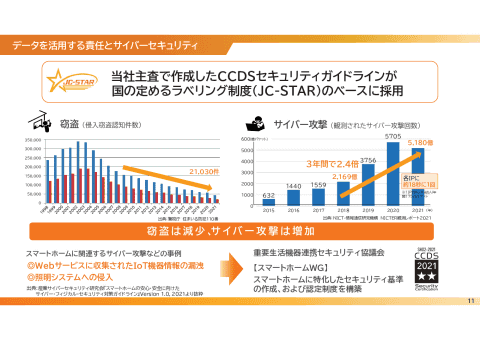

同社ではセキュリティを、プラットフォームハウス構想を実現する上で最も重要な要素とし、データを活用した価値を安心して享受してもらうためには不可欠な要素だと位置づけている。

積水ハウスの藤岡室長は、「プラットフォームハウス構想では、暮らしの情報を預かり、パーソナライズした付加価値を戻すことになる。そのためには、住まい手が、情報を預けられるだけの信頼性を構築しなくてはならない。安心していただける情報セキュリティ対策を施することで、初めて価値を感じてもらえるようになる」とする。

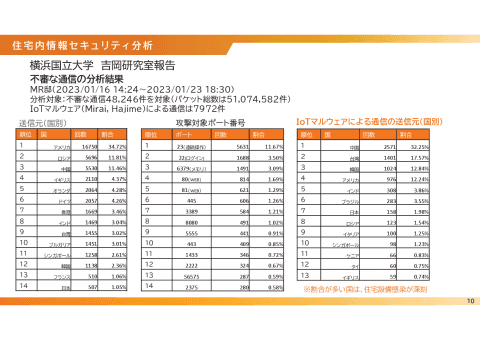

積水ハウスでは、エッジシステムを独自に開発し、一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会(CCDS)が定めるスマートホーム分野に準拠したセキュリティレベルを業界で初めて実現し、サーティフィケーションマーク★★を取得。経済産業省が構築したIoT製品のセキュリティラベリング制度であるJC-STARの取得も目指している。

「家庭内の様々な機器を、インターネットに直接つなぐのではなく、エッジシステムを経由することで、安全性と迅速性を両立しながら、住まいと家族を見守るサービスを提供することができる。資産や防犯、命に関わるものは、エッジシステムを活用して、サービスを提供することになる」という。

今回の展示では、ホワイトハッカーが登場し、一般的なスマートホームと、エッジシステムを活用する積水ハウスのプラットフォームハウスにサイバー攻撃を仕掛けて、その違いを体験することができるという。

「スマートホームでは、利便性ばかりがクローズアップされており、セキュリティに対する意識が低いのが実態である。今回の展示を通じて、セキュリティが重要であること、多くのスマートハウスでは、サイバー攻撃への耐性が脆弱であることを知ってもらい、警鐘を鳴らす狙いがある」とも語る。

「プラットフォームハウス構想」は今後も拡張「健康」「つながり」「学び」などでの共創を模索

積水ハウスでは、今後、プラットフォームハウス構想に沿ったサービスを、「健康」「つながり」「学び」の各領域において、住環境データやライフスタイルデータを活用し拡張していく考えを示す。

「これまでは、積水ハウスのお客様だけを対象に、PLATFORM HOUSE touchを紹介してきた。今回のCEATEC 2025への出展によって、初めて、PLATFORM HOUSE touchを、一般に幅広く紹介することになる。2020年からスタートした積水ハウスのプラットフォームハウス構想を知っていただき、お客様に関心を持ってもらうことに加えて、新たなパートナーとの共創を模索する場にもしていきたい」とする。

将来的には、積水ハウスの家だけでなく、他社の住宅やマンションなどにも展開し、より多くの人に、PLATFORM HOUSE touchを提供する方向性も示している。そのためにも、より幅広いパートナーとの連携は、これからはますます重要になってくるだろう。CEATEC 2025への出展はそのきっかけづくりにもなると期待する。

一方で、CEATEC 2025の開催2日目となる10月15日午前11時30分からは、パートナーズ&グローバルパークのステージにおいて、積水ハウス プラットフォームハウス推進部長 常務執行役員の吉田裕明氏が、「お預かりした生活情報から住まい手の無形資産を創造する新しい住まい」をテーマに講演を行う。

具体的なサービス構築やパートナーとともに共創する新たなサービス提供のあり方について紹介。新たなパートナーシップをイメージしてもらうものになるという。

積水ハウスのブース展示と講演を通じて、プラットフォームハウス構想のいまと未来を体感することができるのは間違いない。

CEATEC 2025見どころガイド

- 【CEATECの歩き方】

14日から開催! 注目のコンファレンスや限定フードなど完全攻略 - 【主催者インタビュー】

「AIが社会を変える時代に向け、イノベーションに挑む気持ちを高めてほしい」 - 【理化学研究所】

「富岳NEXT」と「スパコン+量子コンピューター連携」の先にある「計算可能領域の拡張」とは? - 【LBMA Japan】

「位置情報の活用は、ものすごい勢いで成長中!」AI分析で活用ハードルが大きく低下… - 【ながさきBLUEエコノミー】

海が「デジタル化」した未来とは?「廉価な水中ドローン」「魚の健康診断」「週休2日」の先 - 【積水ハウス】

スマートホームは「幸せのためのプラットフォーム」、基盤となるアプリ・データ活用・セキュリティ - 【エディオン】

スマートホームの「壁」を、家電量販店が解決!「ユーザーとの強い接点」を活かした戦略とは? - 【RNA共創コンソーシアム】

スマホの顔写真から「肌遺伝子モード」を判定、花王とアイスタイルらが進める「RNAテック」とは - 【産業技術総合研究所】

「量子・AI技術は、あっという間に社会実装されるだろう」、量子・AI技術を全力アピール - 【アビームコンサルティング】

「あなたに合う出展者」をAIが教えてくれる!共創のプロが描く「共創の作り方」