インタビュー

「AIが社会を変える時代に向け、イノベーションに挑む気持ちを高めてほしい」今年のCEATECをエグゼクティブプロデューサーに聞く

AI関連出展は過去最多、AIでCEATEC自体を活用する企画も

2025年10月10日 15:42

いよいよCEATEC 2025が開幕する。会期は、10月14日~17日までの4日間。千葉県千葉市の幕張メッセのホール1からホール6までの会場に、810社/団体が出展。会期中には10万人以上の来場を見込む。

CEATECの鹿野清エグゼクティブプロデューサーは、「AIをはじめとした最先端のテクノロジーに触れることができるだけでなく、共創に動き出すことができる展示会になる。多くの方々に来場し、全員にイノベーターになってほしい」と語る。

開幕直前に、CEATEC 2025のポイントと見どころなどについて、鹿野エグゼクティブプロデューサーに聞いた。

過去最多のAI関連出展、AIが社会を変える時代へ

――10月14日から、CEATEC 2025が開幕します。今年のポイントはなんでしょうか。

[鹿野氏] 昨年のCEATECは、25周年の節目にあわせて様々な記念企画が行われたこと、日本自動車工業会(自工会)が主催する「JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2024」との併催など、話題性があっただけに、今年のCEATECの目玉をなににするのか、昨年から徹底的に議論を重ねてきました。今年のCEATEC 2025では、「Innovation for All」をテーマに、イノベーションを生み出し、社会実装を加速させる場として、さらに進化をさせたいと考えています。

展示会場は、電機メーカーや部品メーカーなどが出展する「General Exhibits」のほか、Society 5.0の実現を目指した14件の独自テーマでパビリオンを構成する「パートナーズ&グローバルパーク」、33の企業、団体が出展し、AIの最新技術と社会実装の取り組みを紹介する「AX(AI Transformation)パーク」、スタートアップ企業や大学研究機関、企業内新規事業開発部門が出展する「ネクストジェネレーションパーク」の3つのパークを用意しています。

とくに注目点は、AIに関連する展示を行う出展者が、半数以上を占めることです。

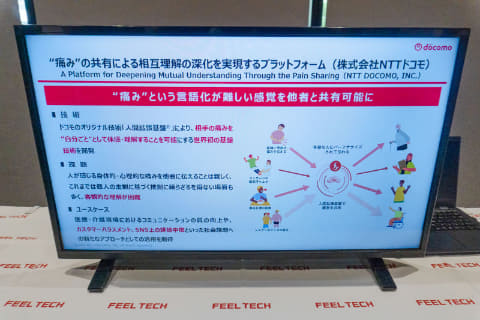

AIを取り巻く動きが、この1年で大きく進展し、その切り口が広がり、様々な角度でAIが使われていることを実感しています。少し前までは、IoTデバイスで収集したものを、クラウドにあげてAIで分析し、それを現場に戻すといった使い方が多く、製造現場などでメリットが生まれやすいとされてきましたが、いまは、オフィスの日常業務のなかや、私たちの日々の生活のなかにAIが実装されるだけでなく、AIエージェントを通じて、業務そのものを変えてしまうというような動きも出てきています。

出展内容を見ても、AIを「使いこなす」ためのツールやサービスが増えていますし、AIを使った新たな切り口の頭脳を持ったデバイスの展示も増えています。

そして、AXパークだけでなく、ネクストジェネレーションパークでも、AI関連の展示が増える見通しです。CEATEC 2025の会場全体を通じて、大手企業やスタートアップ企業などによる「いまのAI」と、研究開発機関や大学などによる「未来のAI」のどちらも体験してもらえるのが、今年のCEATECの特徴です。

――出展者数は810社/団体となり、過去3番目の規模となっていますね。

[鹿野氏] 昨年実績の808社/団体をわずかに上回りました。

とくに、スタートアップや大学、研究機関の出展者数は232社/団体となり、昨年の188社/団体からは、50社近くの増加となっています。このカテゴリーの記録が残る2014年以降では過去最多となります。これまでは、AI関連の展示というと、ハードウェアが中心でしたが、ソフトウェア化が進展したことで、スタートアップ企業や大学研究機関の出展の増加につながっていると分析しています。また、スタートアップ企業や大学、研究機関を支援するためのサポートプログラムを用意したことも、出展の増加に影響した考えています。

AIで共創を加速する、CEATECそのものの「新たな仕掛け」

――サポートプログラムとは、どんなものですか。

[鹿野氏] 今年のCEATECでは、スタートアップ企業に対して、マッチングの機会を増やすための企画を、いくつか用意しました。

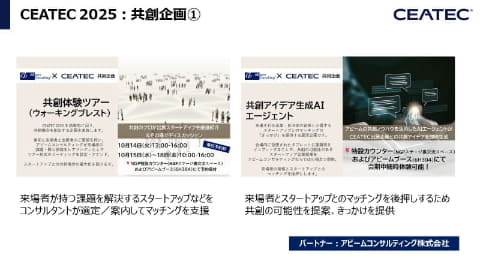

ひとつは、3年目に入るアビームコンサルティングとの共創企画「共創体験ツアー(ウォーキングブレスト)」です。来場者が持つ課題に基づいて、ネクストジェネレーションパークに出展しているスタートアップ企業などを、アビームコンサルティングのコンサルタントが選定、案内して、マッチングを支援します。

そして、新たな取り組みとなるのが、「共創アイデア生成AIエージェント」です。

企業が持つ課題などを、会場に用意されたタブレットに入力すると、マッチング度を表示しながら、最適なスタートアップ企業を、得意分野ごとの特性を持つAIエージェントが提案します。これにより、出展企業との出会いのきっかけを提供することができます。また、EventHubが提供する「CEATEC 2025 Business Matching」アプリは、事前に登録しておくと、興味や関心にあわせて、来場者と出展者をマッチングして、出会いを支援することができます。

CEATECは、共創の場であることを示してきましたが、これまでは共創した成果を見せることで、事例として知ってもらったり、その輪に入ってもらったりといったことが中心でした。しかし、これだけ多くのスタートアップ企業や大学、研究機関が出展すると、マッチングがより重要になってきます。アビームコンサルティングやEventHubといった、マッチングのノウハウを持つパートナー企業の力を借りて、CEATECにおいて、出会いのきっかけを作ることにしました。

また、CEATEC 2025の展示会場で、最大面積のブースで出展する一般社団法人電池サプライチェーン協議会(BASC)でも、新規ビジネスの創出や共創のヒントを見つけてもらうための「ビジネスヒントファイル」、各社で活躍する人材を紹介する「キャリアショーケース」など、共創をテーマにした展示内容となっていると伺っています。こうした新たな共創を意識した展示が、業界団体や研究機関の出展でも増えてきた印象です。

さらに、大手企業も、共創に向けた展示を変化させてきました。その象徴的な取り組みを行っているのがソニーグループです。

大手企業も変化、展示は「製品」から「仕組み」へ

――どんな点が、これまでとは異なるのでしょうか。

[鹿野氏] ここ数年のソニーグループの展示は、様々な製品を展示するという手法ではなく、2023年の「アクセシビリティ」や、2024年の「イメージング・センシングテクノロジー」といったように、出展テーマを絞り込んだ展示をしてきました。そのソニーグループが、今年は、さらに展示内容を変えてきました。

展示の中心は、製品や技術ではなく、社内外のイノベーションを支援している「Sony Acceleration Platform」であり、イノベーション支援を行う仕組みやサービスを展示ブースで紹介するというのです。また、ソニーのコーポレートベンチャーキャピタル「Sony Innovation Fund(SIF)」についても展示を行い、次世代を担うスタートアップ企業に対する投資についても説明すると聞いています。そして、場所も、電機大手各社などが出展している「General Exhibits」ではなく、「ネクストジェネレーションパーク」に展示ブースを構えます。これは、大手企業のCEATECへの新たな出展方法だと捉えています。

一方、国内外のベンチャーキャピタルや金融機関も、CEATECに関心を持ち始めています。私自身、海外に出向いて、イベントに参加したり、関係者と話をしたりするなかで感じるのは、日本の企業に対して投資をしたいという声が増えていることです。ここにも新たな出会いが生まれると期待しています。

スタートアップ企業の出展が増えたことで、マッチングというCEATECの新たな役割が生まれ、それに伴い、新たな人たちを呼び込むことができると考えています。

「CEATEC体験」として、「見て」「聴いて」「感じて」「考えて」もらうことを掲げてきましたが、ここに「出会う」というような新たな言葉が加わってもいいかもしれません。

「共創体験ツアー(ウォーキングブレスト)」も、いまは、ネクストジェネレーションパークを対象にしたものとなっていますが、将来的には、CEATEC全体に対象を広げていくといったことも考えたいですね。

幕張メッセ会場のスペースを提供し、そこに出展してもらうという役割で終わりではなく、共創を活性化するための仕掛けを一緒に行っていくことが、これからのCEATECにとっては重要になります。

今年の取り組みの成果が、どこまで広がったのかといったことを、しっかりと検証することも大切であり、この経験を、来年以降につなげていきたいと思っています。

「B2B2Cの2つめのBの部分が重要」、CEATECが目指す「出会いの場」とは

――つまり、AIの急激な広がりによって、展示内容が変化する一方、出会いの場としての新たな役割がCEATECには求められているというわけですね。

[鹿野氏] 私は、展示会の重要性が、改めて問われていると考えています。

IoTが登場した際に、展示会の内容が説明型になってしまったことがありました。しかし、AIの時代になると、入口と出口が重要であり、その間の技術プロセスの説明は、以前ほど重要ではなくなってきています。AIは、「どの技術を使っているか」ということがわかれば、中身の仕組みがどうなっているのかは、あまり気にされません。

来場者にとっては、AIを使った製品やサービスが、どんな出口につながるのかといったところに関心を寄せており、展示する企業も、そこにフォーカスをしてなくてはなりません。

たとえば、デバイスは、AIによってインテリジェンスを持ち、自分で考えたり、処理したりするようになります。その技術の中身ではなく、何ができるのかということを知りたいというように変化しているのです。説明型の提案ではなく、出口や結果を明確に示すことが大切であり、それに伴い、出展者の展示の仕方も変わっていかなくてはなりません。

「出口はなにか」といった展示が、CEATEC 2025のなかでは増えていくと思っています。実際、CEATEC AWARD 2025の受賞者や応募を見ても、出口を明確に示した製品やサービスが増えていると感じています。

――「パートナーズ&グローバルパーク」では、「暮らしのDXパビリオン」を新設し、そこに、ヤマダ電機系列のヤマダホームズが2年連続で出展するほか今年はヤマダデンキも初出展、さらに大手家電量販店のエディオンが初めて出展します。また、住宅メーカーの積水ハウスも初めて出展することが話題を集めていますね。

[鹿野氏] 「暮らしのDXパビリオン」では、スマートホームによって、個人の生活がどれだけ豊かになるのかを知り、体験してもらうことができます。これまでは、家電メーカーの視点から、スマートホームの展示が行われてきましたが、家電量販店や住宅メーカーの立場からスマートホームの姿を見てもらえるのではないでしょうか。

家電がクラウドにつながったり、家電同士がつながったりといった動きはありましたが、どうしてもメーカーの壁を越えた機器の利用ができず、スマートホームの実現には難しさがあったといえます。この壁を破ることができるのが、家電量販店や住宅メーカーの取り組みであると期待しています。むしろ、この展示を通じて、日本の家電メーカーに刺激を与え、家電メーカーが、もっと元気になってほしいとも思っています。

――CEATECは、2016年に、「脱・家電見本市」を宣言し、いまでは、Society 5.0の実現を目指すデジタルイノベーションの総合展示会へとシフトしています。B2Bの展示会になったCEATECが、「暮らしのDXパビリオン」によって、再び、B2Cの展示会へと戻ることを模索しているようにも見えますが。

[鹿野氏] スマートホームは、個人の生活にフォーカスした内容になるため、B2Cの要素を感じるかもしれませんが、私たちの捉え方は、B2B2Cです。スマートホームは、ひとつの企業の製品やサービスでは成り立ちません。様々な企業が連携をすることで実現し、進化するものになります。

つまり、B2B2Cの2つめのBの部分が重要であり、そこにCEATECで用意した「暮らしのDXパビリオン」の狙いがあります。いわば、「暮らしのDXパビリオン」は、スマートホームを軸にした共創の場を提供することになります。家電メーカーや家電量販店、住宅メーカーに刺激を与える展示になるとともに、様々な産業を巻き込むことができる可能性を持った展示になると期待しています。

来場者全員がイノベーター、「イノベーションに挑む気持ちを高めてほしい」

――昨年は11万2014人の来場者でした。今年も10万人以上の来場目標を掲げていますね

[鹿野氏] 昨年は「JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK」との併催であり、今年は状況が異なりますが、昨年と同様、イノベーター10万人以上の来場を目指したいと考えています。

主催者としては、CEATECの認知度をもっと高めていく必要がありますし、発信の方法も工夫をしていかなくてはならないと思っています。

CEATECは、IT・エレクトロニクス産業以外にも様々な産業の方々が来場していることが特徴の1つです。しかし、来場者を、製造業やサービス業といった大枠で捉えるのではなく、もっと細分化し、こうした人たちにCEATECに来場して欲しいというものを明確化して、そこにアプローチしていくことにも取り組みたいですね。

また、昨年の「JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK」との併催では、新たな学びがありました。CEATEC自らも、モビリティの展示には力を注いできましたが、自動車産業との連携によって、展示会同士の共創を実現することができました。これと同様に、テーマによっては、別の展示会との連携によって、より深い内容の展示会へと進化させることもできるのではないかと考えています。今後のCEATECの進化の方向性のひとつとして検討をしていくつもりです。

ちなみに、今年は初めて、来年のCEATEC 2026の出展相談窓口を設置します。例年CEATECに出展している企業だけでなく、共創の場として、CEATECに魅力を感じた企業や団体の方々にも、ぜひ来年の出展を見据えて立ち寄っていただきたいと思います。

――CEATEC 2025に訪れる10万人以上の来場者を、「イノベーター」と表現しています。「イノベーター」とはどんな人を指していますか。

[鹿野氏] 「イノベーター」というと、特別な人のように感じてしまうかもしれません。「イノベーター」としての知識も、ノウハウも、経験もないと思いこんでいる人もいるでしょう。

しかし、大切なのは、イノベーションに挑む意思があるかどうかです。そして、CEATEC 2025は、それに向けた意識改革の場になりえるといえます。

CEATEC AWARD 2025の受賞企業の出展内容を見ると、イノベーションを起こすことができる製品やサービスばかりです。イノベーターといえる意識と感性を持った人たちは、どんなものを作っているのか、どんな姿勢で取り組んでいるのかといったことに触れることができます。

来場者や出展者が、CEATEC 2025の展示を見たり、説明を聞いたり、コンファレンスに参加して、様々な刺激を受けることで、イノベーションに挑む気持ちを高めてほしい。だからこそ、CEATEC 2025への来場者全員を、イノベーターと呼んでいます。CEATECでは、「Innovation for All」をテーマに掲げています。Allというのは、来場者、出展者、コンファレンスの登壇者など、すべての人たちを指しています。

――CEATECには、毎年、約8000人の学生が来場しています。今年のCEATECでは、学生向けにはどんな企画をしていますか。

[鹿野氏] 毎年話題を集めているのが、JEITA半導体フォーラムで展開している「半導体産業人生ゲーム」ですが、今年も、タカラトミーとの連携によって展示を行います。

ぜひ、多くの学生の人たちに体験してほしいですね。新たに「黒ひげ危機一発」とのコラボ「半導体産業人生占い」も展開します。これに参加すると、ブースに出展している半導体企業を紹介した特製カードをプレゼントします。

学生のみなさんに、半導体の基礎を知ってもらい、半導体産業の将来に関心を持ってもらいたいですね。

また、今年の新たな取り組みとして、学生向けの会場マップを用意します。

ビジネスに直結した話をしたいという出展者にとっては、学生への対応に時間を割きたくないというケースもなくはありません。

そこで、すべての出展者を対象にアンケートを実施し、学生がブースを訪れた際に、対応をしてもらえるかどうかを聞きました。60社を超える出展者が手をあげてくれていますので、学生は、それが記されたマップを見て、それらのブースを優先的に訪問すれば、じっくりと話を聞くことができるはずです。出展者にとっては、人材不足のなかで、学生に関心を持ってもらいたいという思いもありますし、IT・エレクトロニクス産業全体で、学生に興味を持ってもらうための活動をしていく必要があります。その一助になればと思っています。

さらに、東京科学大学医学部が、デザイン思考の学習の一環としてCEATEC会場の見学を授業に取り入れたり、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校は、全生徒がCEATECを見学し、課題研究に生かしたりといったことを行っていただいていたりします。このように、CEATECへの参加を、授業に取り入れているケースもあります。

AIを「自分のものに」、CEATECが提供する共創のチャンス

――最後に、CEATEC 2025の来場者にひとことお願いします。

[鹿野氏] AIが注目されるなかで、CEATEC 2025は、様々なAIの姿を見ることができ、その広がりを実感し、体験することができます。

大手企業やスタートアップ企業、研究機関、大学などの最先端技術の展示を通じて、働き方や日々の生活に対して、AIがどう使えるのか、どう貢献するのかといったことを、実例をもとに知ることができます。少しでも長く滞在時間をとってもらって、AIを自分のものにしてほしいですし、共創のきっかけをつかんでほしいですね。

今年のCEATECは、そうしたチャンスを得ることができる展示会になっています。10月14日から17日までの4日間、CEATEC 2025の会場で、みなさんのご来場をお待ちしています。

CEATEC 2025見どころガイド

- 【CEATECの歩き方】

14日から開催! 注目のコンファレンスや限定フードなど完全攻略 - 【主催者インタビュー】

「AIが社会を変える時代に向け、イノベーションに挑む気持ちを高めてほしい」 - 【理化学研究所】

「富岳NEXT」と「スパコン+量子コンピューター連携」の先にある「計算可能領域の拡張」とは? - 【LBMA Japan】

「位置情報の活用は、ものすごい勢いで成長中!」AI分析で活用ハードルが大きく低下… - 【ながさきBLUEエコノミー】

海が「デジタル化」した未来とは?「廉価な水中ドローン」「魚の健康診断」「週休2日」の先 - 【積水ハウス】

スマートホームは「幸せのためのプラットフォーム」、基盤となるアプリ・データ活用・セキュリティ - 【エディオン】

スマートホームの「壁」を、家電量販店が解決!「ユーザーとの強い接点」を活かした戦略とは? - 【RNA共創コンソーシアム】

スマホの顔写真から「肌遺伝子モード」を判定、花王とアイスタイルらが進める「RNAテック」とは - 【産業技術総合研究所】

「量子・AI技術は、あっという間に社会実装されるだろう」、量子・AI技術を全力アピール - 【アビームコンサルティング】

「あなたに合う出展者」をAIが教えてくれる!共創のプロが描く「共創の作り方」