インタビュー

スマートホームの「メーカーの壁」を、家電量販店が解決!「ユーザーとの強い接点」を活かしたエディオンの戦略とは?

初のCEATEC出展で目指す「アプリを核にした共創」

2025年10月9日 06:55

エディオンは、10月14日から、千葉県千葉市の幕張メッセで開催されるCEATEC 2025に初めて出展する。

同社のブースは、パートナーズ&グローバルパークの「暮らしの DX パビリオン」のなかに設置され、「IoT 家電で暮らしを豊かに」をテーマに、スマートホームに関連する製品やサービス、データ連携によって実現する未来などを展示する予定だ。

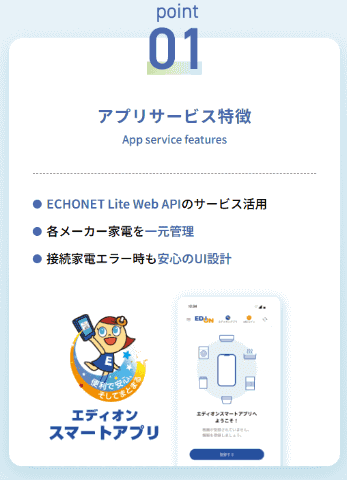

目玉となるのは、メーカーの垣根を越えて家電を一元管理する同社独自の「エディオンスマートアプリ」である。

スマートホームを実現する上で障壁のひとつとなっている「メーカー間の壁」という課題を、家電量販店ならではの立場で解決する取り組みとして注目を集めている。また、エディオンのプライベートブランドである「e angle(イーアングル)」の新製品として、初のスマート家電を参考展示する予定であり、これも来場者から注目を集めそうだ。

エディオンならではの「スマートホームの未来」をブースで表現

エディオンは、北海道から沖縄まで、全国で約1200店舗を展開する家電量販店だ。

2002年に、中国・四国・九州地方を地盤とするデオデオと、中部地方を中心に展開するエイデンが共同で「エディオン」を設立。その後、イシマル、ミドリ、サンキューを迎え、ストアブランドをエディオンに統一。家電販売事業を中心に事業成長を遂げている。

また、エディオンネットショップによるeコマース事業、エディオンネットによるISP事業を展開。さらに、リフォーム事業やモバイル事業、法人向け事業、不動産売買仲介事業などにも乗り出している。Jリーグのサンフレッチェ広島も、エディオンの子会社だ。

「買って安心 ずっと満足」をコーポレートメッセージとし、全国に広がる販売ネットワークを生かしながら、地域に密着した事業展開が強みである。

では、なぜ、家電量販店事業を中心としたエディオンが、CEATEC 2025に出展することになったのだろうか。

エディオン 執行役員 営業本部 商品統括部 副統括部長の安倍寛氏は、「あらゆる産業や業種の人と技術、情報が集い、共創によって未来を描くというCEATECのテーマに共感した。家電量販店としての出展というよりは、エディオンの今後の事業拡大を視野に、日本最大のテクノロジーイベントへの出展を決めた」と説明。

エディオン 新規事業推進部新規事業推進課長の野口雅史氏は、「スマートホームの普及において、課題となっているのが家電メーカー間の壁や、設定および操作の複雑さである。そこにエディオンならではの回答を提示したい。スマートホームの未来を体験できるブースづくりを目指す」と語る。

メーカー間の壁を解決する「エディオンスマートアプリ」

エディオンブースにおいて、展示の中心となるのが、エディオン独自の「エディオンスマートアプリ」である。

これまでは、エディオンの会員顧客を対象にした紹介や、エディオン店頭での告知が中心だった。しかし、今回のCEATEC 2025での展示は、より多くの人に「エディオンスマートアプリ」を知ってもらうための第一歩となる。

「CEATEC 2025での出展は、開発段階から計画していた。CEATEC 2025を通じて、より多くの人たちにエディオンスマートアプリに触れてもらえる機会を増やしたい」(安倍執行役員)とする。

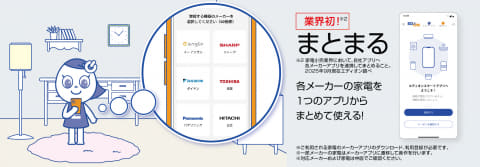

スマート家電の操作のためには、メーカー各社ごとにスマホアプリが用意され、場合によっては同じメーカーであっても、製品が異なると違うアプリを操作する必要があり、これが操作の煩雑性につながるという課題を生んでいた。

「シャープのエアコンと、ダイキンの空気清浄機を、まとめて電源オン」できる

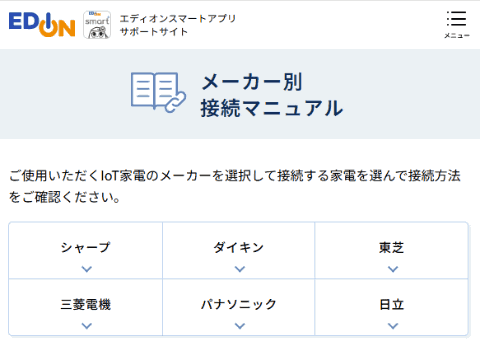

エディオンスマートアプリでは、シャープ、ダイキン、パナソニック、日立、東芝、三菱電機の6社のスマート家電を、ひとつのアプリで管理。エアコン、洗濯機、冷蔵庫、空気清浄機、炊飯器、エコキュートの6カテゴリーのスマート家電の接続利用が可能だ。

エディオン 新規事業推進部新規事業推進課マネージャーの長濵亮太氏は、「メーカーや機種が異なっても、その違いを意識することなく、スマート家電をまとめて操作できる。スマート家電の選択の自由度を高め、自宅を一気にスマートホーム化し、スマート家電の利便性も向上させることができる」とする。

たとえば、シャープのエアコンと、ダイキンの空気清浄機を、一度の操作で電源をオンにするといった使い方も、エディオンスマートアプリであれば可能だ。外出先で消し忘れが気になった場合も、稼働状況を確認したり、オフにしたりといった操作が一括で行えるため、外出中の1日も安心して過ごすことができる。

また、接続しているスマート家電が故障した場合には、その異常をアプリが検知し、アラートを表示。さらに、エディオン会員サイトや家電修理サイトと連動して、故障したスマート家電が修理保証の対象になっていることが確認できたり、修理の申し込みを行ったりすることも可能だ。もし買い替えが必要となった場合には買い替えクーポンを配布し、店頭やエディオンネットショップを通じて、お得に買い物ができるといったサービスも提供している。

アプリによるメーカー間の壁を越えた操作だけでなく、全国89カ所のサービス拠点による対応や、24時間365日の問い合わせ対応、家電製品アドバイザー資格を持つ全国4600人以上のプロフェッショナルによる購入サポートなど、家電量販店ならではの強みを生かしたサービスとの連携も、大きな特徴のひとつだといえよう。

CEATEC 2025のエディオンブースの展示では、家電メーカー5社とエディオンのプライベートブランドであるe angleのスマート家電を設置し、エディオンスマートアプリによって、異なるメーカーの機器を一括操作できたり、スマート家電が故障した際にアラートを表示したりといった様子を体験できる。

エディオン以外で購入したスマート家電も接続可能

メーカー各社のスマート家電とのクラウド接続は、エコーネットコンソーシアムが提案するECHONET Lite Web APIを活用。2025年度中には、これまでの6社のスマート家電に加えて、新たに2社のスマート家電とも接続できるようになる。

もちろん、すでに使っているECHONET Lite対応のスマート家電を、あとから接続することができるほか、エディオン以外で購入したスマート家電も、無料のエディオンアプリIDを取得すれば利用できる。

なお、エディオンもエコーネットコンソーシアムの会員として加盟しており、ワーキンググループなどを通じて、家電量販店の立場から、ECHONET Lite対応カテゴリーの拡大などを提案することで、スマート家電全体の広がりにも貢献していく考えだ。

また、今後は、ECHONET Lite以外の規格にも対応していくことも検討している。

量販店ならでは「手厚さ」や「ユーザーとの近さ」もポイント

エディオンスマートアプリのもう一つのポイントと言えるのが、「量販店ならではの手厚さや、ユーザーとの近さ」なのだという。

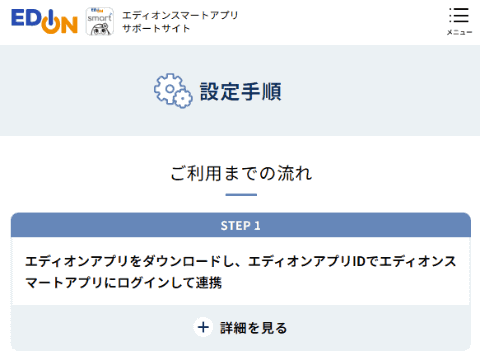

そもそもの利用設定は簡単で、App StoreやGoogle Play ストアからアプリをダウンロード。エディオンアプリIDでログイン設定を行ったのちに、利用するスマート家電のメーカーアプリをダウンロードして会員登録を行う。また、利用するスマート家電を、Wi-Fiとメーカーアプリに接続し、エディオンスマートアプリ上で機器登録を行えば、それで準備が完了する。

そして、「同社ならでは」と言えるのはここからだ。

同社のサポートサイトでは、メーカーごとに異なる設定手順を、エディオン独自の分かりやすいフォーマットに統一して表示しており、それをもとに、ユーザー自らが設定できるようになっている。

「確実に接続設定が行えるように、参画メーカー各社の監修のもと、統一した説明を用意した。例えば、Wi-Fi設定についても、曖昧さが起きないように、SSID入力による接続設定に統一した。メーカーとの連携によって、設定時のトラブルを減らす工夫も行っている」(長濵氏)という。

さらに、自分での設定が難しいユーザーの場合には、訪問設定サービスを用意。ネットワーク構築に特化したサービスマンが出向き、アプリの設定のほか、スマート家電の操作説明も行ってくれる。

また、エディオンは自社でプロバイダー事業も展開しており、通信環境を整備しながら、スマートホーム化することもできる。その際、通信契約の見直しと合わせたお得な商品割引を提案し、スマートホームの導入を後押ししている。

リアルのサービス、販売インフラを持つ強みを生かして、スマート家電の導入に向けたハードルを引き下げている。

エディオンスマートアプリは、2025年4月のサービス開始以来、8月末時点で、すでに3万2600件が接続されているという。「エディオンの主要顧客層である40~50代の利用が多いが、エディオンアプリID登録者の年齢構成と比べると、エディオンスマートアプリは若年層の構成比が高い。スマホ慣れしている若年層が関心を寄せている」(長濵氏)という。

単身世帯向けのスマート家電を参考展示「スマート家電の便利さを、より多くの人に体験してもらいたい」

2つめの展示のポイントが、エディオンのプライベートブランド「e angle(イーアングル)」で、エディオンスマートアプリに対応した初のスマート家電を参考展示することだ。

第1弾として商品化するのは縦型洗濯機で、容量は8kg、洗剤の自動投入機能を搭載している。

安倍執行役員は、「お客様の声を聞きながら、リニューアルした商品であり、タイパとコスパを重視する人に最適なモデルとして発売する」と前置きし、「メーカー各社のスマート家電は、ほとんどがフラッグシップ商品に位置づけられており、高価格帯や高性能、大容量の商品が中心になっている。そのため、購入のハードルが高い。しかし、エディオンスマートアプリの利用者に若年層が多いように、新たな技術に敏感であり、タイパやコスパを重視する層に最適な商品が必要であると考えた。そうした層に向けた商品を、e angleのなかで提供していく」(安倍執行役員)と、新製品の狙いを語る。

つまり、単身世帯や一人暮らしの若年層、高齢者など、大型モデルやフラッグシップモデルを必要としない世帯に対しても、スマート家電を提供するという、e angleの新たな提案ともいえるのだ。

「スマート家電の便利さを、より多くの人に体験してもらいたいと考えている」(安倍執行役員)という。

CEATEC 2025で展示する洗濯機は、価格は79,800円を想定。2025年11月の発売を予定している。

今後、e angleでは、エディオンスマートアプリ対応のラインアップを拡充する予定であり、2026年度以降には、エディオンスマートアプリ対応商品として、小容量冷蔵庫や炊飯器、エアコン、センサーライト、シーリングライト、セキュリティロックなどを予定していることを明かす。

e angleによるエディオンスマートアプリ対応は、今後のラインアップ拡充とともに、スマート家電の新たな需要層を開拓することになりそうだ。その点でも、今回のe angleブランドの縦型洗濯機の参考展示は重要な意味を持ったものになる。

新たなサービス創出も視野、「データをどう循環させるか?」

エディオンブースの3つめのポイントが、データを循環する「エンジン」を軸とした新たなサービスの創出に向けた取り組みの紹介だ。

安倍執行役員は、「データを活用して、いかに社会貢献ができるか、どんなエコシステムを構築できるのかといったことへの挑戦になる」と位置づける。

エディオンスマートアプリを利用して取得したデータを、エディオン独自のデータ基盤に蓄積。ここに、店舗やECサイトから収集した顧客購買データ、気象情報や地域イベント情報などの外部データを組み合わせて、独自の条件定義をもとに抽出した知見を活用し、顧客サービスの高度化や、新たなサービスの創出につなげることになる。

展示ブースでは、具体的な事例を示して紹介する。

スマート家電で「見守り」を提供

ひとつは、新機能として提供を予定している「エディオン見守りサービス」である。

CEATECの主催元でもある電子情報技術産業協会(JEITA)のスマートホーム部会が進めている「イエナカデータ連携基盤」を活用。石川県能美市におけるIoT高齢者見守りシステム構築事業にも参画し、ノウハウを蓄積しているほか、エディオングループならではといえる全国の店舗網・サービス拠点を利用して、各地へとサービスを広げる考えを示す。

たとえば、遠隔地で暮らす家族を見守るために、対象となるスマート家電から動作状況などのデータを収集。スマホによるコミュニケーションと組み合わせて、見守りを行うというものだ。

「見守られる人に定期的にメッセージを送信し、いまの様子を『元気』、『いつもどおり』などの回答をワンタップで回答してもらう仕組みとした。そこにスマート家電によるデータを組み合わせることで、『元気』という回答があっても、室温が高くなっていることがわかれば、見守る人を通じて、注意を喚起することができる。カメラなどを使わずにやさしく見守ることができる」という。

高齢者の場合は、小容量の冷蔵庫で済むため、こうしたサービスを展開する際にも、e angleで発売する予定の小容量冷蔵庫などは最適なスマート家電になる。

エディオン見守りサービスは、2026年4月から提供を開始する予定だ。

地方自治体と連携、災害時の状況把握もスマート家電で

もうひとつは、地方自治体とのデータ連携による取り組みだ。

データ連携基盤を活用し、地方自治体に対して、スマート家電の動作状況データを提供し、公的サービスと民間サービスを組み合わせた新たな社会インフラの構築を目指すという。スマート家電のデータをもとに、災害発生時などの停電や断水の状況を把握したり、支援や救助が必要な場所を推定したり、被災状況や復旧状況を把握するという点でも貢献ができるという。

「蓄積されたデータを活用して地域防災などの社会課題解決にも貢献し、これまでにない安心を届けながら、持続可能な社会を実現したい」とする。

こうした社会課題の解決にも、エディオンスマートアプリのデータが活用できるというわけだ。

また、エディオンでは、量販店店頭やアプリを通じた家電などの販売の際に、顧客別や地域別に最適な商品提案を行ったり、利用者の動向を捉えながら店頭展示の内容を変えたりといったことにもデータを活用。さらに、利用状況をもとに、アプリの機能強化につなげるといったことも視野に入れている。

「外部データと連携しながら、地域と時間による最適な室温設定などを行ったり、地域ごとに異なるチラシの制作や、セールを行ったりする際にもデータが活用できる」としている。

「共創に向け、様々な企業とのつながりを作りたい」

エディオンは、CEATEC 2025の出展を通じて、データ活用のエコシステムの構築も模索する考えだ。

安倍執行役員は、「お客様の接点を持つエディオンが蓄積したデータと、B2BやB2B2Cを行う企業が持つデータを連携することで、新たなサービスが創出できるのではないかと考えている。CEATEC 2025のエディオンブースを訪れていただき、エディオンの考え方に賛同してもらえる企業や個人と共創のきっかけが生まれることを期待している。また、来場者だけでなく、私たち自らも出展各社のブースを回って、様々な企業とのつながりを作りたい。エディオンスマートアプリを、社会全体を巻き込んで課題を解決するためのツールにしていきたい」と意気込む。

データ活用の促進に向けて、データマイニングやAIに精通したパートナーとの連携も模索する考えだ。

また、こうした取り組みを加速するために、エディオンスマートアプリやエディオンのデータ活用に関心を持つ学生や技術者にも、エディオンに興味を持ってもらいたいとする。

コンファレンスも実施、「暮らしに寄り添うスマート体験」

エディオンスマートアプリやデータ活用の取り組みについては、コンファレンスを通じても紹介されることになる。

会期3日目となる10月16日12時30分から、パートナーズ&グローバルパーク(展示ホール4 )のTステージにおいて、エディオンの安倍執行役員による「B2C企業が届ける、暮らしに寄り添うスマート体験~生活ニーズの多様化に応えるエディオンの挑戦」をテーマに、エディオンスマートアプリによるメーカーの垣根を越えた家電の一元管理や、購入から修理、買い替えまでをワンストップでサポートする取り組み、リアルサービスとデジタルを融合させた新たな取り組みや将来構想などについて触れる予定だ。

安倍執行役員は、「現在のエディオンスマートアプリでできることと、エディオンが目指す将来についてお話したい」と語る。

エディオンスマートアプリが、2025年4月にスタートしたことで、エディオンのデジタル戦略は大きな一歩を踏み出した。

安倍執行役員は、「エディオンにとって、アプリやデータの活用、スマート家電への本格展開というあらゆる観点で『元年』を迎えている」と語る。

そして、「メーカーがリーチできていないところに、家電量販店の強みを生かしてリーチする。スマート家電の便利さを伝え、新たなサービスを提供したい。また、エディオンスマートアプリは、提供して終わりではなく、しっかりと使ってもらえるところまでサポートし、さらに進化をさせていく。より快適な暮らしを実現するために改善を続ける」とも語る。

アプリと共創を核に「買って安心ずっと満足」を

エディオンは、経営理念に、単に商品を販売するのではなく、商品を通じて楽しさ、豊かさ、便利さとともに価値と満足を提供する「効用の提供」と、最良の状態でより長く使い続けてもらえるように、万全のサービス体制を提供する「完全販売」を掲げており、これを実現するコーポレートメッセージとして「買って安心 ずっと満足」を打ち出している。

エディオンスマートアプリも、これを実現するために、重要な役割を果たすツールになる。

異なるメーカーの家電を一元管理できるエディオンスマートアプリと、アプリの導入サポート体制、体験提供を行う店舗の連動とともに、取得したデータ活用を通じて、「買って安心ずっと満足」を追求することになるからだ。

CEATEC 2025のエディオンブースから発信されるエディオンスマートアプリとデータ連携の取り組みは、便利で豊かな生活の実現をサポートするとともに、スマート家電の効用、そしてそれらによる共創で、社会課題解決への貢献を目指すものになる。

CEATEC 2025見どころガイド

- 【CEATECの歩き方】

14日から開催! 注目のコンファレンスや限定フードなど完全攻略 - 【主催者インタビュー】

「AIが社会を変える時代に向け、イノベーションに挑む気持ちを高めてほしい」 - 【理化学研究所】

「富岳NEXT」と「スパコン+量子コンピューター連携」の先にある「計算可能領域の拡張」とは? - 【LBMA Japan】

「位置情報の活用は、ものすごい勢いで成長中!」AI分析で活用ハードルが大きく低下… - 【ながさきBLUEエコノミー】

海が「デジタル化」した未来とは?「廉価な水中ドローン」「魚の健康診断」「週休2日」の先 - 【積水ハウス】

スマートホームは「幸せのためのプラットフォーム」、基盤となるアプリ・データ活用・セキュリティ - 【エディオン】

スマートホームの「壁」を、家電量販店が解決!「ユーザーとの強い接点」を活かした戦略とは? - 【RNA共創コンソーシアム】

スマホの顔写真から「肌遺伝子モード」を判定、花王とアイスタイルらが進める「RNAテック」とは - 【産業技術総合研究所】

「量子・AI技術は、あっという間に社会実装されるだろう」、量子・AI技術を全力アピール - 【アビームコンサルティング】

「あなたに合う出展者」をAIが教えてくれる!共創のプロが描く「共創の作り方」