特集

突然PCやスマホが壊れたら!? 今年のうちにバックアップ戦略を見直そう

2025年11月19日 06:00

大切だとわかってはいても、自分のこととなると、ついつい後回しになっていたり、すっかり忘れてしまっていたりする「バックアップ」。しかし、デバイスの故障や落としてしまうなどの事故、しばしばニュースにもなるランサムウェアの被害などで、突然データにアクセスできなくなる可能性は低くない。

また、健康問題などによって、自分しかアクセスできない状態だったデータが、家族が開けないまま失われてしまう、というケースも耳にする。自分のデータは、今、どこに、どれくらいあり、万が一の場合でも復元できるのか? 今年のうちに、一度冷静に見直してみよう。

[目次]

バックアップの制御を取り戻せ

かつて、PCやOSの信頼性がもっと低かった時代、データのバックアップは、身近というより、必須の作業であった。ツールやスクリプトを駆使した経験がある人も少なくないだろう。

しかし、こうした状況が、近年ではすっかり変わってしまった。

デバイスの進化やOSの高機能化によって、最近では「バックアップを有効にする」という簡単な設定だけで主要なデータがクラウドに自動的にバックアップされるようになった。設定に苦労することがなくなった反面、自分の意志でバックアップするデータを選ぶ必要なく、保存先もおまかせとなったことで、「どのデータ」が「どこに」バックアップされているのかが見えにくくなってしまった。

このため、PCやスマートフォンが故障し、いざバックアップから復元しようとして初めて、「あのデータがない……」「古いデータしかない……」ということに気が付くケースもある。

そこで重要になってくるのが、自分(と家族)のためのバックアップの戦略だ。

全てお任せではなく、何を、どこに、どうやってバックアップするかを自分で計画することで、「このデータはあそこから戻そう」とか「あのデータはバックアップがなくても再設定できる」といったように、復旧を自分でコントロールできるようになる。

もちろん、全て自前でバックアップするという意味ではなく、OS標準の機能と自前のバックアップを活用しつつ、自分に合った方法を探すことが重要となる。具体的に、どのように計画すればいいのかを見ていこう。

ステップ1:重要なデータを確認しよう

まずは、自分にとって重要なデータを確認しておこう。一口にデータと言っても、画像・動画・文書といったファイルやメールなどのデータ(人間のためのデータ)と、PCやアプリの設定情報(機械のためのデータ)に大きく分けられる。

それぞれ、どこに、どれくらいあり、自分にとってどれくらい大切なのかを確認しておく必要がある。人間のためのデータがどこにあるかは何となく分かると思うが、機械のためのデータは、どこにあるか分からない、そもそも、どんな設定があるのか詳しくは知らない、という人も少なくないだろう。

以下に、PCやスマートフォンの主なデータや設定の一覧を掲載する。環境によっては、これ以外にもデータや設定があるかと思うが、まずは、これらのデータが「今、バックアップされているかどうか?」を確認することがスタート地点になる。

重要度を「高・中・低」の3段階で示したが、ここでは、PCやスマートフォンの動作や、業務利用における重要度を基準にして分けた。業務で生成したデータや家族の思い出の写真や動画のデータなどがあれば、重要度は高くなるだろう。

これらのデータが、すでにOSの標準機能でバックアップされていれば問題ないが、バックアップされていない、もしくは後述する容量の問題でバックアップができなくなる可能性がある場合は、別の方法を検討する必要がある。

もちろん、バックアップされていなくても簡単に復元可能なデータや、自分にとって重要ではないと考えられる情報ならば、バックアップ対象から外してもかまわない。とにかく、データと向き合うことが重要だ。

| カテゴリ | 項目 | 推奨バックアップ方法 |

| OS設定 | サインインアカウント/パスワード | 紙媒体保管 |

| OS設定 | BitLocker暗号化キー | アカウント保管、紙媒体保管 |

| OS設定 | Wi-Fi接続情報 | クラウド同期 |

| OS設定 | VPN接続情報 | 紙媒体保管 |

| OS設定 | 資格情報 | クラウド同期 |

| OS設定 | 証明書 | 再設定のための情報を保管 |

| OS設定 | 多要素認証設定 | 再設定のための情報保管 |

| OS設定 | デバイス保存認証情報(パスキー等) | 再設定のための情報保管 |

| アプリ設定 | ライセンス情報(アカウント/キー) | 再設定のための情報保管 |

| アプリ設定 | SSH鍵 | 外付けストレージ、クラウド同期 |

| スマホ | 撮影した写真・動画 | クラウド同期(Googleフォト/iCloud) |

| スマホ | 連絡先(電話帳) | クラウド同期(Google/iCloud) |

| スマホ | メッセージ履歴(SMS/LINE/WhatsApp等) | サービス内バックアップ、クラウド同期 |

| スマホ | 決済機能情報(Apple Pay/Google Pay/PayPay等) | サービス再設定、認証情報保管 |

| スマホ | サブスクサービスのアカウント(Spotify/Netflix等) | サービス再設定、認証情報保管 |

| スマホ | 保存されたパスワード | クラウド同期 |

| その他 | アプリのデータベース | 外付けストレージ、システムイメージ |

| その他 | 仮想マシンイメージ(業務利用) | 外付けストレージ、システムイメージ |

| ドキュメント | Word/Excel文書 | クラウド同期、外付けストレージ |

| ドキュメント | よく使うテンプレート | クラウド同期、外付けストレージ |

| ドキュメント | 業務アプリで作成したファイル | 外付けストレージ、クラウド同期 |

| ドキュメント | アプリからエクスポートしたデータ | 外付けストレージ、クラウド同期 |

| メール | 送受信メール | クラウド同期、外付けストレージ |

| メール | フォルダー分類済みメール | クラウド同期、外付けストレージ |

| メール | 重要メール(スター/フラグ) | クラウド同期、外付けストレージ、紙媒体保存 |

| メール | 連絡先 | クラウド同期、外付けストレージ |

| メール | カレンダー予定 | クラウド同期、外付けストレージ |

| メール設定 | メールアカウント情報 | 紙媒体保管 |

| カテゴリ | 項目 | 推奨バックアップ方法 |

| OS設定 | 言語/キーボード設定 | クラウド同期、システムイメージ |

| OS設定 | 日本語入力辞書 | テキスト保存、外付けストレージ |

| OS設定 | デバイス設定・ドライバー | システムイメージ |

| OS設定 | 環境変数 | システムイメージ |

| スマホ | アプリの設定・カスタマイズ | クラウド同期 |

| スマホ | ブラウザーのブックマーク・保存パスワード | クラウド同期 |

| スマホ | 健康データ(歩数・心拍・睡眠ログ等) | クラウド同期 |

| スマホ | メモ・リマインダー | クラウド同期 |

| その他 | ゲームセーブデータ | クラウド同期、外付けストレージ |

| ブラウザ設定 | お気に入り/ブックマーク | クラウド同期 |

| ブラウザ設定 | 保存パスワード | パスワードマネージャー |

| ブラウザ設定 | 保存支払情報 | パスワードマネージャー |

| ブラウザ設定 | 拡張機能 | クラウド同期 |

| 写真/画像 | インポートした写真 | クラウド同期、外付けストレージ |

| 写真/画像 | 自作画像(図形等) | 外付けストレージ、クラウド同期 |

| 動画 | 撮影動画 | 外付けストレージ、クラウド同期 |

| カテゴリ | 項目 | 推奨バックアップ方法 |

| OS設定 | 壁紙・メニュー構成 | アカウント同期 |

| OS設定 | ショートカットアイコン | クラウド同期 |

| アプリ設定 | カスタマイズ情報 | アカウント同期 |

| スマホ | 壁紙・ホーム画面レイアウト | クラウド同期 |

| その他 | ダウンロードファイル | 不要、外付けストレージ |

| ブラウザ設定 | 閲覧履歴 | アカウント同期 |

| ブラウザ設定 | Cookie情報 | アカウント同期 |

| ブラウザ設定 | ブラウザ全般設定 | アカウント同期 |

| 音楽 | CDリッピング済み音楽 | 外付けストレージ |

| 動画 | ダウンロード動画 | 外付けストレージ |

ステップ2:どこにバックアップするか検討しよう

続いて、バックアップ先を検討しよう。

データのバックアップ先は、大きく分けて2つある。ひとつはクラウド。もうひとつはローカルだ。

クラウドへのバックアップ

クラウドへのバックアップは、主にOSの標準機能として提供されているバックアップ機能になる。もちろん、他社(OSの開発元以外)のクラウドサービスを利用することもできるが、手軽さを考えるとOSの開発元が提供するクラウドサービスを利用するメリットが大きい。具体的には、WindowsならOneDrive、MacやiPhoneならiCloud、AndroidならGoogleのクラウドサービスといったように、標準でバックアップ環境が用意されている。

このため、本来はプラットフォーム別に紹介すべきなのだが、今回は、全体の戦略を考えることが主題なので、ひとまずWindowsを例に解説する。

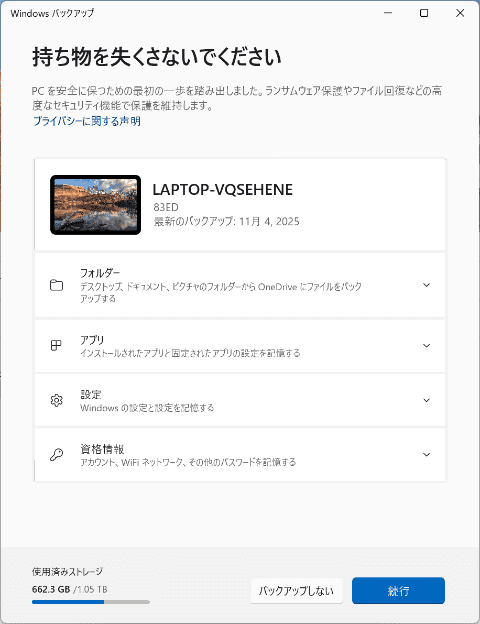

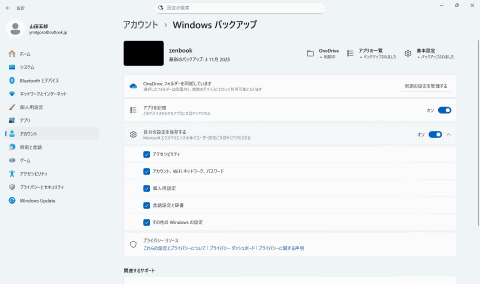

Windowsの場合は、Microsoftアカウントによる設定の同期と、クラウドストレージのOneDriveで最大5GBのデータバックアップが無料で利用できる。

設定の同期は、「アクセシビリティ」「アカウント、Wi-Fiネットワーク、パスワード」「個人設定」「言語設定と辞書」「その他のWindowsの設定」となっており、仮にPCが故障して新しいPCを購入した場合でも、以前と同じMicrosoftアカウントでサインインすることで、これらのデータが自動的に復元される。

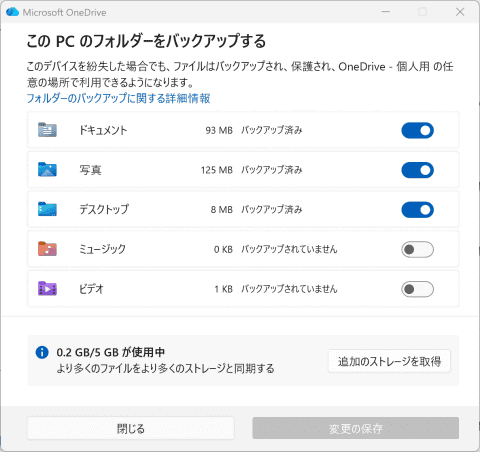

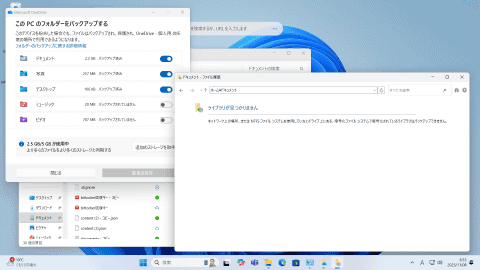

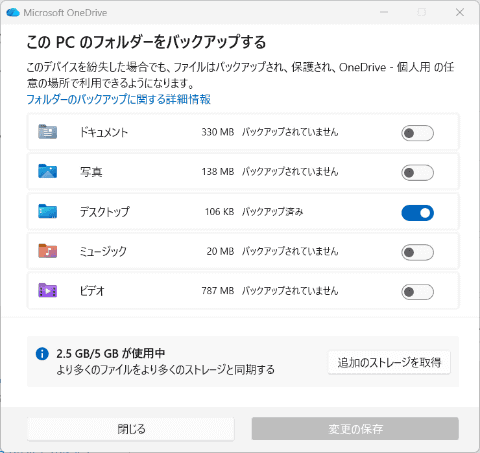

一方、データは、OneDriveの同期設定で実行される。一般的には、「ドキュメント」「写真(ピクチャ)」「デスクトップ」が同期対象となっているケースが多い。

ただし、無料版のOneDriveは、前述したように容量が5GBとなっているため、WordやExcelなどのドキュメントであれば、多くのファイルをバックアップできるが、写真の場合は数千枚ほどでいっぱいになってしまう可能性もある。

このため、クラウドのみでバックアップを完結させるのであれば、有料プランへの加入を検討する必要がある(詳細は後述)。

ローカルへのバックアップ

ローカルへのバックアップは、外付けストレージへのバックアップとなる。Windowsの場合であれば、USB接続のHDDやSSDを接続し、そこに「ドキュメント」「写真(ピクチャ)」「デスクトップ」などのファイルをバックアップすることになる。

Windows 11は、バックアップツールとして「ファイル履歴(Arm版は利用不可)」、「バックアップと復元(Windows 7)」「システムイメージの作成」などを利用できるが、これらは古いツールとなるため、正直、推奨しにくい。特に、ファイル履歴はOneDriveとの併用時に、OneDriveの同期対象フォルダーをバックアップ対象として認識できないケースがあり、重要なデータがバックアップ対象から外れることがある。OneDriveをオフにするか、定期的に手動で外付けストレージにコピーするのが確実だ。

なお、本稿では主にWindowsの例を紹介するが、iPhoneも外付けストレージへのバックアップは可能だ。バッファローの「写真バックアップ」アプリなどを利用することで、簡単に写真を外付けSSDなどにバックアップできる。詳しくは、本サイトで連載中の「自宅Wi-Fiの“わからない”をスッキリ!」の記事を参照してほしい。

ステップ3:どうやってバックアップするかを決めよう

データの種類やバックアップ先の概要を確認できたら、いよいよ具体的なバックアップ方法を検討していく。

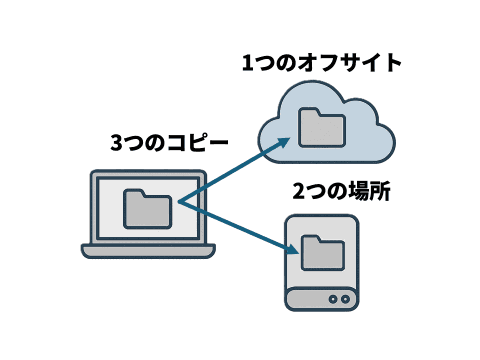

ここで参考にしたいのが、いわゆる「3-2-1」ルールだ。これは重要なデータが失われることを防ぐための3つのアプローチで構成されている。具体的には次のようになる。

- 3つのデータ:元のデータに加え2つのバックアップコピーを作成する

- 2つの異なるメディア:つまりクラウドとローカルなどを組み合わせて保管する

- 1つのオフサイト:1つのコピーは別の場所に保管する

バックアップの失敗でよくあるのは、バックアップから復元しようとしたときにバックアップデータ自体が破損していることに気付く、というケースだ。これを防ぐために、少なくとも2つのコピーを用意して、別のコピーから復元できるようにしておく必要がある。

ただし、全てのコピーが同じメディアだと、寿命や保管状況によって同じタイミングでバックアップデータが失われるリスクが高くなる。このため、2種類以上のメディアを使うことが推奨される。

さらに、こうした工夫をしたとしても、災害などによってバックアップの保管場所自体が被害を受ける可能性を考慮し、地理的に離れた場所(オフサイト)に保管しておくことが推奨されている。

なお、組織向けには、ランサムウェア対策を強く意識した「3-2-1-1-0」ルールというのもある。これは、上記のルールに加えて、「少なくとも1つのコピーをオフラインか変更不可の状態で保管する」「バックアップエラー0で、リカバリ検証も実施する」という2項目が追加されている。

「いきなり3-2-1ルールなんて言われても、家庭や個人では無理……」と思う人も少なくないかもしれないが、クラウドとローカルにデータをバックアップすれば、2つの異なるメディア、1つの異なる場所、という条件は自ずと満たされる。

つまり、クラウドとローカルに必要なデータをきちんとバックアップするようにすれば、元のデータと合わせて3つのコピーとなり、無理なく3-2-1ルールの条件を全て満たすことができる。

想定されるバックアップケース3選

それでは、Windowsを例に、具体的なバックアップ方法を見ていこう。まず、前提として、 ここではWindowsの設定に関してはMicrosoftアカウントにより自動的にOneDriveへ同期する方針とし、それ以外のデータをどのようにバックアップするかを検討する。

ケース1:有料クラウドサービスの利用

個人のバックアップ方法として、もっとも簡単なのは、有料のクラウドサービスを契約することだ。Windowsなら以下のサービスを契約することで、標準の5GBのOneDriveの容量を大幅に増やすことができる。

もちろん、他社のクラウドサービスを利用してもかまわないが、Windowsの場合、初期セットアップでのバックアップ設定などOneDriveの利用が前提になっており、設定の手間がかからない。

- Microsoft 365 Basic 100GB 月額260円

- Microsoft 365 Personal 1TB 月額2130円

- Microsoft 365 Family 最大6TB(ユーザーあたり1TB) 月額2740円

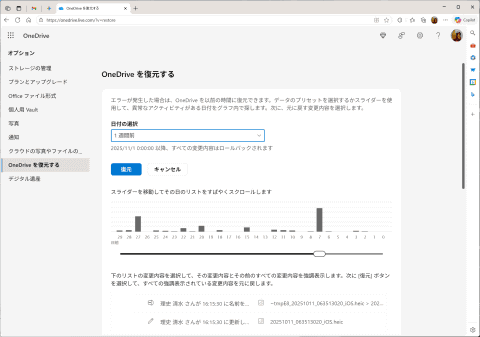

クラウドのみのバックアップだと3-2-1ルールは? と思うかもしれない。厳密にこのルールに従うとは言えないかもしれないが、OneDriveはクラウド上のしくみとして削除されたファイルの復元機能や過去のファイルへの復元、バックアップからのデータの復元機能を備えている。

具体的には、クラウド上の「ごみ箱」から削除したファイルを復元したり、「バージョン履歴」で更新されたファイルを過去の状態に戻したり、「ファイルの復元(有料版のみ利用可能)」によって過去30日以内ファイルとフォルダーで発生した全ての操作を元に戻すことができる。このため単体のサービスでも多層的なファイルの保護が可能になっている。

▼OneDriveからの復元に関する情報

OneDriveファイルを復元する(Microsoft サポート)

ケース2:無料版OneDriveとローカルバックアップの組み合わせ

続いては、クラウドとローカルの組み合わせだ。

もちろん、3-2-1ルールを考えた場合、有料版のクラウド+ローカルという組み合わせが理想だ。これにより、OneDriveと外付けストレージの両方にバックアップを保管でき、データ損失の可能性を低くできる。

ただし、費用をかけたくないという場合は、OneDriveは無料の5GBのまま利用することも可能だ。OneDriveでは一部のデータのみバックアップし、容量の大きなデータは外付けストレージにバックアップするというように、データによってバックアップ先を使い分けることで対応できる。

例えば、OneDriveへのバックアップ(同期)は、普段作業用のファイルを配置することが多い「デスクトップ」のみに限定し、「ドキュメント」や「写真(ピクチャ)」はOneDriveのバックアップ対象から外しておく(デスクトップに大量のファイルがある場合は5GBで足りなくなる可能性があるので注意)。

そして、OneDriveバックアップの対象外となった「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」「ミュージック」などは、USB接続のSSDやHDDなどの外付けストレージを利用してバックアップするという方法になる。もちろん、すでにOneDriveバックアップ対象となっている「デスクトップ」も外付けストレージにバックアップすれば、2つ目のコピーとして保管できるため、一部のみだが3-2-1ルールに適合できる。

ただし、この方法は、設定に手間がかかること、ローカルのバックアップにどのツールを使うかを検討する必要があること(OneDriveのバックアップ対象から外してローカルに保存したフォルダーについては、ファイル履歴でもバックアップ可能)、クラウドとローカルの両方にバックアップされるデータが一部に限られる場合があること(3-2-1ルールに一部適合しない)などが欠点となる。

ケース3:NASの活用

NASを利用している場合は、NASで提供されている機能を使ってWindows(さらにはスマートフォンなども)のデータをNASにバックアップすることが可能だ。

方法は機種によって異なるが、一般的には同期用アプリをインストールして特定のフォルダーをPCとNASで同期する方法や、バックアップアプリで指定したPC上のフォルダーをNAS上にバックアップする方法などがある。

自宅にNASを導入するメリットは、自分自身だけでなく家族も利用できる点だ。前述したクラウドストレージや外付けストレージは、ユーザー(もしくはデバイス)ごとに契約や機器が必要だが、NASはネットワーク上に設置して複数ユーザーで利用できる。

クラウドストレージの有料プランを超える1TB超の容量を用意することも可能な上、環境次第だが、クラウドストレージよりもバックアップや同期の速度が速いのもメリットとなる。

ただし、NASを利用する場合は、3-2-1ルールを実現するために多少の工夫が必要になる。NASにUSB接続の外付けストレージを接続し、NASそのもののデータを定期的にバックアップすることで3-2までカバーしたり、NASに搭載されているクラウド連携機能を使ってNASのデータをクラウドにバックアップ/同期したりしないと、3-2-1を満たせない。

データが失われることを想像したら、すぐ始めたくなる

以上、バックアップの基本的な考え方について解説した。

実際のバックアップ方法は、データの種類や量、利用しているプラットフォーム、コストの考え方などによって変わるため、今回紹介したケースは一例に過ぎないが、参考になれば幸いだ。

ついつい後回しにしがちなバックアップだが、あらためてPCやスマートフォンに保存されているデータを棚卸ししてみると、かけがえのない写真や貴重なデータがあることに気づくことも多い。

一度、PCの古いフォルダーを開いて、このデータが失われたら……と想像してみることをお勧めする。自分にとっても大きな損失だが、家族や関係者などにとっても貴重な情報が失われる可能性もある。そう考えると、何らかの対策をしなければ、という気になるだろう。