ニュース

脱クラウドでコスト削減も。Synologyが提案する「オンプレミスAI」と「完全所有型」オフィスツール

Synology Solution Day 2025 レポート

2025年11月19日 09:30

Synologyは11月14日、法人向け製品について紹介するカンファレンスイベント「Synology Solution Day 2025」を都内で開催した。

イベントではSynologyの法人向け製品について、エンタープライズストレージ、オフィス生産性ツール、データ保護ソリューション、映像監視ソリューションの4分野に分け、2025年に発表された新製品や新機能を交えて紹介された。また、展示スペースでは実際にそれら製品のデモが実施されていた。

オープニングで登壇したSynology Japan株式会社の間宮基晴氏(取締役社長。2025年6月就任)は、Synologyの創業25周年にあたって来場者に感謝の意を表し、2000年に台湾で設立されてから製品の幅を広げてきたことや、直近で2年連続2桁成長を達成していることなどを紹介した。

エンタープライズストレージ:アーカイブ用途から、高性能製品とスケールアウト製品へと新しく展開

エンタープライズストレージ分野については、「Synologyで実現する次世代エンタープライズストレージ」と題し、Synology Japan株式会社の斉藤怜平氏(セールスアカウントマネージャー)が説明した。

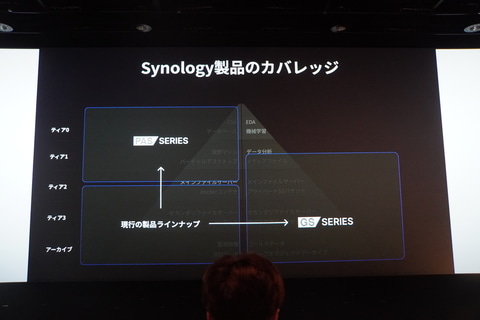

斉藤氏はエンタープライズストレージを、ワークロードの種類により、データベースなど向けの高性能高単価なティア0から、ファイルサーバーなどの中間層、アーカイブまでに分類。さらに異なる軸として、OSが直接扱うプライマリストレージと、分散ファイルシステム&オブジェクトストレージに分類した。そしてSynologyのエンタープライズストレージ製品はこれまで、プライマリストレージのアーカイブ領域を中心に評価を得てきたと説明した。

その上で、そこからプライマリストレージのティア0方向に展開するミッションクリティカルストレージ「PASシリーズ」(5月発表)と、分散ファイルシステム&オブジェクトストレージに方向に展開するスケールアウトストレージ「GSシリーズ」(6月発表)を、新製品として紹介した。

複数ストレージでストレージ階層化を実現する新機能「Synology Tiering」

新製品の前に、まずSynologyのNASのOSであるDSM(DiskStation Manager)のエンタープライズストレージ向け機能の話だ。

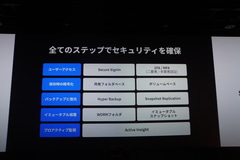

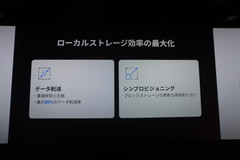

斉藤氏は、企業がエンタープライズストレージに求める最優先事項として、セキュリティと、データ容量の効率性の2つを挙げた。

セキュリティについて、DSMは、ユーザーアクセス管理や、データの暗号化、バックアップと復元でエンタープライズ向け機能を備え、さらにデータを書き換えられないイミュータブル保護や、プロアクティブ監視まで、包括的な機能を提供していると語った。

もう一方のデータ容量の効率性では、現在のデータ量の爆発に対応する。DSMでは、単体ストレージでは、重複排除や圧縮によるデータ削減と、シンプロビジョニングによる柔軟な領域割り当ての機能がある。

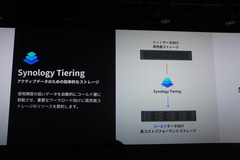

複数ストレージについては、アクセス頻度によって階層化するDSMの新機能として、「Synology Tiering」機能(10月発表、β版)を斉藤氏は紹介した。データは変更日時やアクセス頻度などのポリシーにもとづいて、設定されたスケジュールで階層化される。また、全体の内容が、Synologyのバックアップツールの対象となる。

そのほか、グローバルなどで分散した複数拠点のデータを高速に同期する「Hybrid Share」機能も、斉藤氏は紹介した。

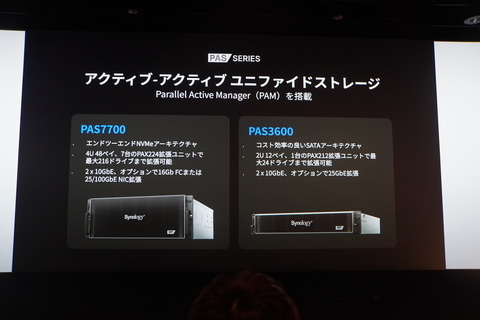

エンタープライズワークロード向けに高パフォーマンスを実現する「PASシリーズ」

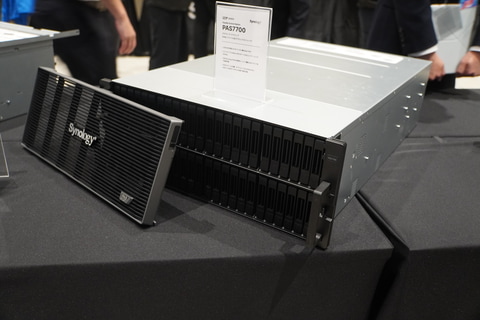

そして、ハイエンドのエンタープライズワークロード向けストレージ「PASシリーズ」が5月に発表された。フラグシップであるSynology初のオールNVMeシステムの「PAS7700」と、よりリーズナブルな「PAS3600」がある。

PAS7700の特徴として、超高性能、堅牢なセキュリティ、継続的な可用性の3つを、斉藤氏は挙げた。

超高性能の面では、U.3 NVMe SSDと、100GbE×最大4ポートまたは25GbE×最大12ポートをサポートし、ネットワーク経由でNVMeプロトコルにてアクセスするNVMe-oF(NVMe over fabric)に対応する。

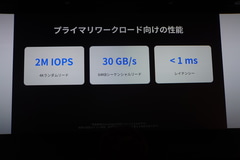

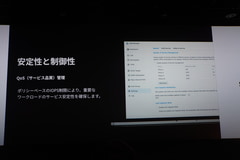

ワークロード向けの性能としては、最大2M IOPSの4Kランダムリード、最大30GB/sの64KBシーケンシャルリードを発揮。またポリシーベースのIOPS制限にてQoSを管理し、パフォーマンスを予測できるようになっている。

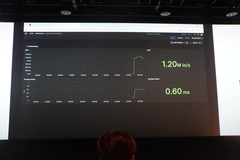

こうしたパフォーマンスのデモとして、VDI環境で1000台の仮想マシンを一斉に起動する例と、SQLデータベースで数千ユーザーを想定してランダムに読み取り80%と書き込み20%を実行する例を動画で紹介。ストレージ側でスパイクは発生するが、ワークロード側から見ると難なく処理するところを見せた。

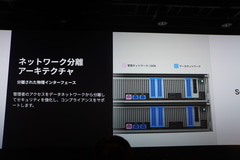

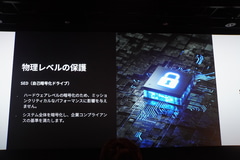

セキュリティの面では、従来製品に加えて、ユーザーアクセス管理でネットワーク分離を、データ暗号化でSED(自己暗号化ドライブ)を備える。

ネットワーク分離としては、データネットワークと管理ネットワークを物理ネットワークで分離することで、データにアクセスできるユーザーが管理機能にアクセスするのを防ぐ。さらにVLANによって部門などごとにアクセスを分離できる。

SED(自己暗号化ドライブ)では、ハードウェアレベルの暗号化のためソフトウェアのパフォーマンスに影響を与えずにシステム全体を暗号化する。

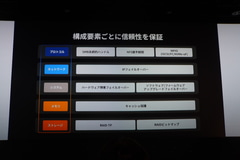

継続的な可用性の面では、コントローラーをはじめ、ストレージやネットワークを2系統備えてアクティブ-アクティブで冗長化してダウンタイムを最小限に抑える。そのほか、ストレージやメモリ、システム、ネットワーク、プロトコルといった構成要素ごとに高可用性の機能を持つ。

ノードを追加するだけで11.5PBまで拡張できオブジェクトストレージとして使える「GSシリーズ」

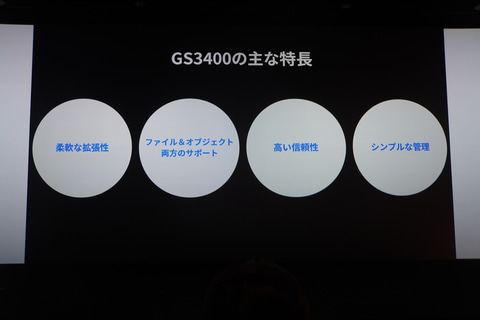

オブジェクトストレージ分野では、スケールアウトストレージ「GSシリーズ」が6月に発表された。機種としては「GS3400」。大規模な非構造化データ向けに設計された製品で、アーカイブとバックアップ、映像監視、システムログ、大規模ファイル共有などの、データが増え続ける用途を想定している。

特長としては、柔軟な拡張性、ファイル&オブジェクト両方のサポート、高い信頼性、シンプルな管理の4つを斉藤氏は挙げた。

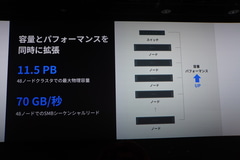

拡張性としては、スケールアウトストレージというように、ノードを追加するだけで拡張できる。これにより、容量とパフォーマンスを同時に拡張でき、最大48ノードで、11.5PBの容量と、70GB/秒のSMBシーケンシャルリードを実現する。

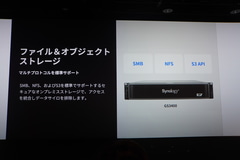

ファイル&オブジェクトのサポートとしては、ファイルストレージのSMBおよびNFSのプロトコルに加え、オブジェクトストレージのS3プロトコルに対応する。

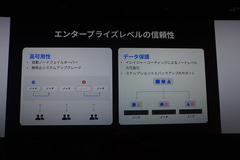

エンタープライズレベルの高い信頼性としては、自動フェイルオーバーや無停止アップグレードによる高可用性と、イレイジャーコーディングでのノードレベルの冗長化によるデータ保護の機能を持つ。

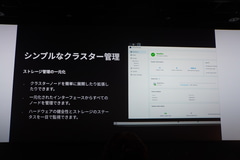

シンプルな管理としては、専用のOSであるGridStation Managerにより、一元化されたインターフェイスから簡単にノードを展開したり拡張したりできる。

斉藤氏は、PASシリーズとGSシリーズが加わったことで、企業向けに完璧なストレージラインアップを提供できるようになる、とまとめた。

東芝デバイス&ストレージとHDD共同開発で長期的パートナーシップを3月発表

エンタープライズストレージ分野については、SynologyのNASにハードディスクを供給する東芝デバイス&ストレージ株式会社の外山淳史氏(ストレージプロダクツ事業部営業責任者 ストレージプロダクツ営業推進統括部 ゼネラルマネージャー)と、Synology Japanの間宮氏とのトークセッションも行われた。

外山氏は、斉藤氏によるプレゼンの中でも、大容量のためのGSシリーズがハードディスクメーカーとして気になったとコメントした。

これらのニーズについては、HDDはSSDの約6分の1の容量単価であり、これからAIの普及もあり保存したいデータ量が飛躍的に増える中で、HDDが活躍できると考えていると外山氏は語った。

そして外山氏と間宮氏は、NAS向けのHDDの共同開発で両社が3月に長期的パートナーシップを発表したことを紹介。例えば、Synologyの使用環境データを共有して解析するなど、情報を共有して密に連携して製品開発を進めると語った。

オフィス生産性ツール:クラウドプロバイダーに左右されずNAS上で使える「Synology Office Suite」

Synology NASに搭載されたオフィス生産性ツールの分野については、「SynologyとAI:効率的で安全なワークフローの実現」と題して、Synology Japan株式会社の杉岡真衣氏(セールスアカウントマネージャー)が説明した。

杉岡氏は、企業がデジタルトランスフォーメーションを進める上で、クラウドプロバイダーがクラウド上のツールなどを継続的に値上げしていることが、企業のコスト増加の原因になっていると指摘。さらに、Microsoft Officeなどの以前のバージョンのサポート終了なども起きていると語った。

これに対して、SynologyのNAS製品で動くウェブ型の生産性ソリューションである「Synology Office Suite」を杉岡氏は紹介した。

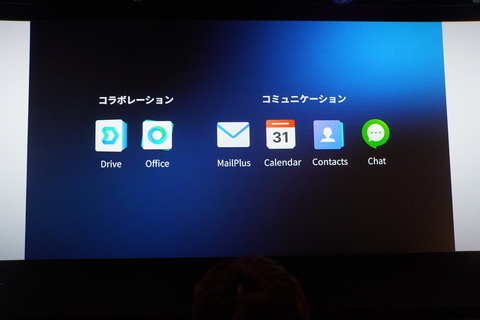

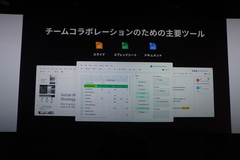

Synology Office Suiteに含まれるアプリケーションには、コラボレーションのためのSynology DriveやSynology Officeと、コミュニケーションのためのSynology MailPlusやSynology Chatなどがある。

Synology Office Suiteの、パブリッククラウドツールにない利点として、杉岡氏は、安全で高速なイントラネット上のコラボレーション、100%のデータ所有権、長期的にはコスト削減になることの3つを挙げた。

ファイル共有の機能を10月に強化

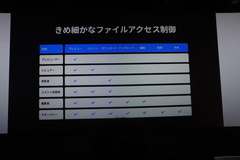

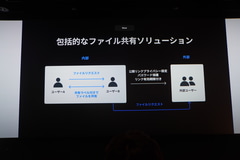

最初はコラボレーションツールについて。その特徴として杉岡氏は、まず、個人およびチームのファイル管理と、アクセス制御、内部・外部に対するファイル共有の機能を紹介した。

この分野の新機能として、ファイルに付けるラベルをユーザー間で共有できる「共有ラベル」機能や、外部ユーザーにファイルをアップロードしてもらう「ファイルリクエスト」機能の簡素化が紹介された。10月にリリースされたDSM 7.3から利用できる。

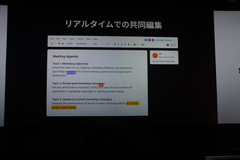

続く特徴としては、リアルタイムの共同作業が紹介された。ドキュメントやスプレッドシート、スライドといったオフィスコラボレーションツールで、リアルタイムに共同編集できる。

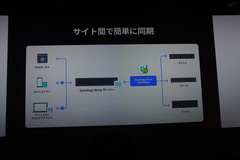

そのほかの特徴として、単一または複数拠点からのアクセスがある。

これには、データのあるNASにリモートアクセスするほか、NAS間でデータを同期する「Synology Drive ShareSync」の機能もある。

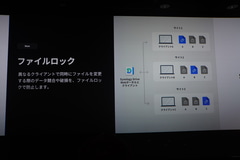

この分野の新機能として「ファイルロック」機能の強化も紹介された。1人がファイルに対して変更を含むアクセスをしているときに、手動または自動で、ほかの人が読み取り専用になる。これも、10月にリリースされたDSM 7.3から利用できる。

そして、これらの機能を一元管理するSynology Drive Adminコンソールもデモ動画で説明された。個人やチームフォルダーの管理に加え、ファイルのバージョン管理と復元、ダウンロード制限、ファイルのウォーターマーク(透かし)、監査ログの検索などが紹介された。

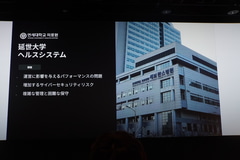

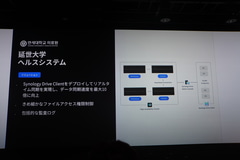

導入事例として、韓国の延世大学の例を杉岡氏は紹介した。Windowsファイル共有への依存によるパフォーマンスや管理などの問題に対して、SynologyのNASとプライベートクラウドソリューション、Synology Drive Clientを採用。リアルタイムデータ同期や、細やかなアクセス権限制御、包括的な監査ログなどを実現したという。

ビジネスチャットとビデオ会議も近日登場予定

次に、コミュニケーションツールについて。

この分野では新機能として、ビジネスチャットの「Synology ChatPlus」と、ビデオ会議の「Synology Meet」が5月に発表され、近日登場予定であることが紹介された。

オンプレミスで動作し、スケールアップに対応。チームレベルの権限管理の機能も持つ。

AIアシスタント機能を8月にリリース、今後も機能追加予定

これらに加えて、オフィス生産性ツールでのAIアシスタント機能も杉岡氏は紹介した。8月にSynology OfficeとSynology MailPlusのAIアシスタント機能をリリースし、文章生成や翻訳、要約といった機能が利用できる。

さらに新製品として、GPUをサポートするNASを発売することも杉岡氏は紹介した。これにより、Synology Office Suiteにおいて、セマンティック検索や、OCR、画像認識、音声テキスト変換などを利用できるようになる。

8月には、主要なAIサービスを統合して一元管理する「Synology AI Console」もリリースされた。

そのほか、Synologyのオフィス生産性ツールからオンプレミスAIサーバーにOpenAI API互換のAPIで接続する機能も近日リリースだという。

杉岡氏は、Synology AI Consoleのデモ動画も紹介した。API統合を追加するところや、データ中の機密情報がAIサービスに送られるのを防ぐデータ匿名化の機能、監査ログの機能などが使える。

杉岡氏は最後に、将来的にはもっと多くのプライベートクラウドAIアプリケーションを立ち上げる予定だと語った。

データ保護:サイバー攻撃に耐えるレジリエンスは、耐久性、可視性、監査性が必要

データ保護分野については、「ActiveProtectで解き明かすサイバー攻撃とレジリエンス」と題し、再び斉藤氏が説明した。

現在では、サイバー攻撃による企業の被害が深刻な問題になっている。斉藤氏は、70%の組織が攻撃を経験し、88%の組織がデータの復元に失敗しているというIBMの調査結果を引用し、データの損失が深刻化していると説明。今のサイバー攻撃に対抗するには、これまでのバックアップでは不十分だと述べた。

斉藤氏は、データ保護ソリューションのサイバーレジリエンスのために必要なものとして、耐久性、可視性、監査性の3要素を挙げた。

そして、2024年に登場したバックアップ専用アプライアンス「Synology ActiveProtect」について、この3つの要素を説明した。

不変性のWORMやネットワークから切断するエアギャップ機能で脅威を防ぐ

1つめはバックアップデータの耐久性。これには、バックアップデータが常に復元可能であることと、隔離やデータの不変性によって脅威を防ぐことがある。

復元についてSynologyでは、複数世代バックアップにおけるバックアップと復元の効率化、バックアップデータの自己修復機能がある。さらに、バックアップデータの検証機能や、サンドボックスによる復旧訓練も備えていることを斉藤氏は紹介した。

脅威を防ぐことについては、データをロックして書き換え不能にするWORMテクノロジーや、スケジュールによってバックアップをネットワークから切断するエアギャップ(オフラインバックアップ)機能を斉藤氏は紹介した。

これによって金融業界のニーズを満たせるとして、斉藤氏は、ベトナムの大手日系銀行でのActiveProtect採用事例も紹介した。

デモの動画では、東京と大阪でクラスターを組んでいる想定で、エアギャップの設定や、オフサイトバックアップの設定、サンドボックスによるバックアップ復旧訓練の様子が示された。

PCなどのバックアップもバックアップのクラスターで一元管理

2つめは、バックアップインフラの可視化。これには、全てのバックアップを一元管理できることと、バックアップポリシーの管理を簡略化することがある。

一元管理としては、クラスターを組んだ中の任意のインスタンスを管理サーバーにできることや、管理ノードをアクティブ-スタンバイで冗長化できることなどが紹介された。

また、PCなどのバックアップをNASで取るActive Backup for Businessも一元管理できる。これにより、管理が簡単になるだけでなく、PCなどの3-2-1-1-0バックアップもシームレスに実装できると斉藤氏は語った。

実際にクラスターをActive Backup for Businessに参加させるところも、デモの動画で実演された。

日次サマリーや操作ログも対応、オールSynologyのメリットも

3つめは監査性。これについては、バックアップの日次サマリーや、全ての操作ログの保存、バックアップデータの階層化による長期保存を斉藤氏は紹介した。

これらの3つの要素に加え、斉藤氏は「オールSynology」であるメリットを主張した。構成がプリセットされているので構築が簡単で、不具合が発生したときにも特定が容易になるという。

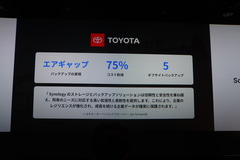

ActiveProtectの導入事例として、トヨタモーターベトナムの例を斉藤氏は紹介した。他社のバックアップツールから乗り換えることで、エアギャップを実現しつつ75%コスト削減したという。

映像監視ソリューション:人間が画面を注視し続けなくてよい「スマートな監視システム」

SynologyのNASによる映像監視ソリューション(監視カメラソリューション)の分野については、「監視のその先へ:データが守る未来の安全」と題して、Synology Japan株式会社の齋藤満氏(サベイランスセールスエンジニア)が説明した。

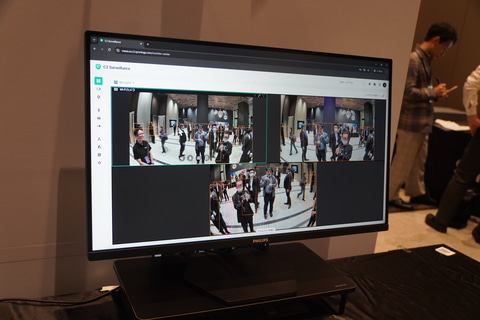

齋藤氏は、従来の監視システムと、Synologyのようなスマートな監視システムを比較。従来の監視システムは人が監視し続けるため見落としが発生しやすく複数拠点の管理も難しいのに対して、スマートな監視システムでは複数拠点の一元化やAIによる検索によって人力作業が少なく信頼性が高いと語った。

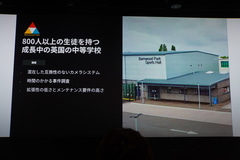

導入事例としてまず、英国の中学校の例を齋藤氏は紹介した。Synologyにより、一元管理と能動的な監視を実現することで、監視効率が向上し、業務負担が軽減されたという。

SynologyのPoEスイッチも登場

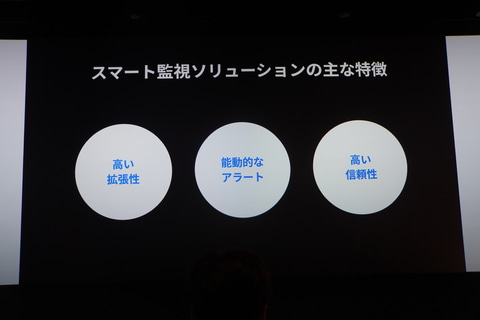

Synologyのスマート監視ソリューションの特徴として、高い拡張性、能動的なアラート、高い信頼性の3つを齋藤氏は挙げた。

1つめは拡張性。まず前提として、カメラ1台とレコーダー(NAS)1台の場合は、PoEスイッチでつなぐだけで構成は簡単だ。

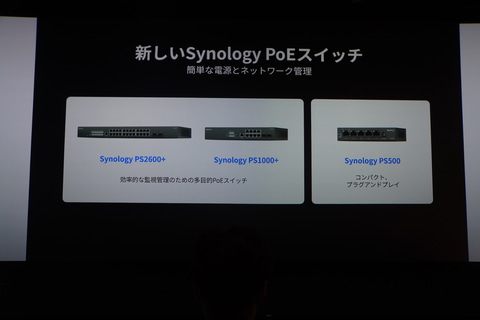

これについてSynologyが初のPoEスイッチを6月に発表したことを齋藤氏は紹介した。マネージドスイッチの「Synology PS2600+」「Synology PS1000+」と、アンマネージドスイッチの「Synology PS500」がある。これにより、PoE接続カメラデバイスのステータスを簡単にリアルタイム追跡できる。

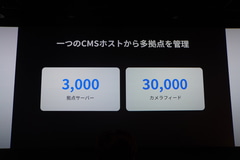

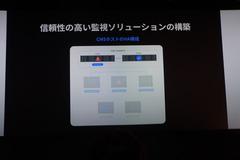

一方で、カメラと拠点が増えるほどカメラ管理が大変となる。そこでSynologyではマルチサイト一元管理システム(CMS)を搭載している。最大3000拠点のサーバーと30000台のカメラまで対応でき、追加費用は不要だ。

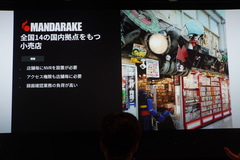

CMSの事例としては、コミックやグッズなどを販売する、まんだらけの例が紹介された。14店舗の監視カメラをSynologyのCMSで管理。これによりカメラと映像管理が簡単になり、録画確認でもイベント検知機能で動きのあったところを探せて業務負荷を減らせたという。

AIによる検出やカウントなどの機能を搭載、AI解析が必要な大規模案件向け機種も登場

2つめは能動的なアラート。人間の集中力には限界があるので、人間が目で監視し続けるのは無理がある。

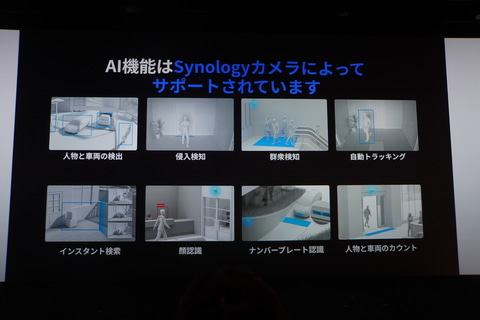

そこでカメラやレコーダー(NAS)にAI機能を内蔵し、何かあったらアラートを上げる機能を備える。AI機能としては、人物と車両の検出、侵入検知、群衆検知、自動トラッキング、検索、顔認識、ナンバープレート認識、人物と車両のカウントなどがある。

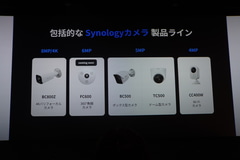

ここでSynologyの監視カメラの製品ラインアップを齋藤氏は紹介した。このうち、ズーム機能つきのBC800Zが11月発売、360°魚眼カメラのFC600が近日発売予定となっている。

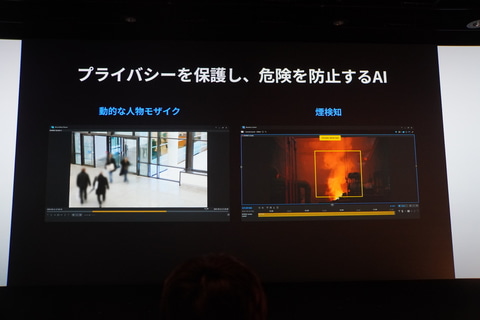

さらに、これからできるようになるAI機能として、映像中の人物にリアルタイムでモザイクをかける「動的な人物モザイク」と、映像中の煙を検知して警告を出す「煙検知」を齋藤氏は紹介した。

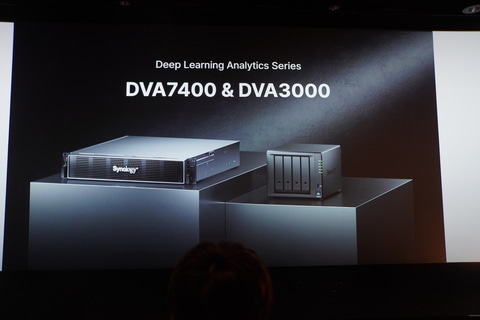

こうしたAI解析機能が必要な大規模案件に向けた新製品として、ディープラーニングNVR「DVA7400」と「DVA3000」を齋藤氏は紹介した。DVA7400は、録画から自然言語でシーンを検索できる「セマンティック動画検索」に対応している。

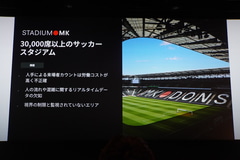

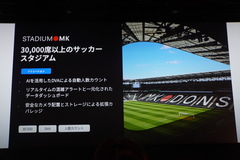

Synology映像監視ソリューションのAI機能の事例としては、イギリスのスタジアムMKの例が紹介された。人手による来場者カウントをAIによる自動人数カウントに代えることで、作業負荷軽減と正確さを実現し、それによって混雑アラートなども出せるようになったという。

冗長化やプライバシーマスクなどの信頼性のための機能

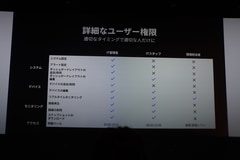

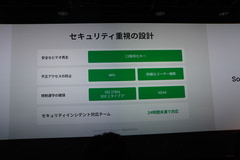

3つめは信頼性。CMSサーバーおよびNVRの冗長化や、映像の透かしとプライバシーマスク、通信のHTTPSとSRTPによる保護、ユーザーごとの権限設定を齋藤氏は紹介した。

クラウド監視製品も5月に登場

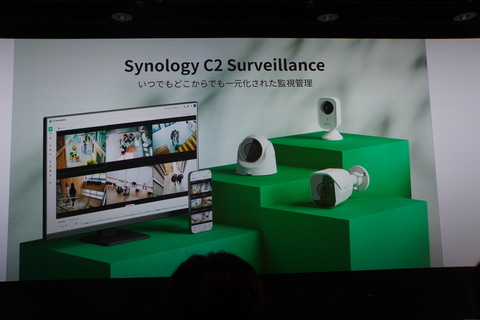

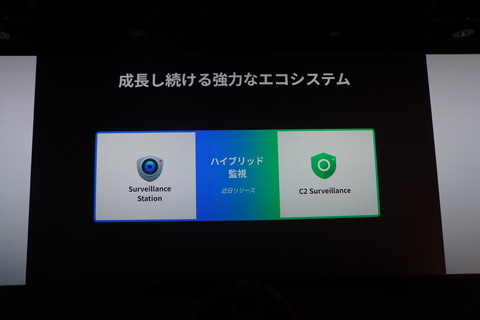

さらに、新たなるニーズとして、小売店や建設現場、充電ステーションといったこれまでのソリューションでは不十分だった分野に向けた新製品が、クラウド監視の「Synology C2 Surveillance」(5月発表)だ。

サーバー不要で2分でセットアップでき、PCのブラウザーまたはモバイルアプリでリモートアクセスして使う。AI解析機能も無料で利用できる。

マルチサイト管理に対応し、1箇所で管理できるほか、拠点ごとの管理者の設定も可能となっている。セキュリティのために、安全なビデオ再生や不正アクセス防止などの機能を備えるほか、セキュリティインシデントにはSynologyのCSIRTチームが24時間以内に対応する。

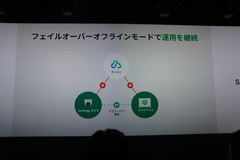

そのほか、クラウドへのネットワーク接続が不安定になってもローカルで監視を継続するフェイルオーバーオフラインモードも備える。

さらに近日リリース予定のものとして、従来のオンプレミス型のSurveillance Stationとクラウド型のC2 Surveillanceを統合した、ハイブリッド監視のプラットフォームも開発中であると、齋藤氏は明らかにした。

監視カメラSIerから見たSynologyの映像監視ソリューションは

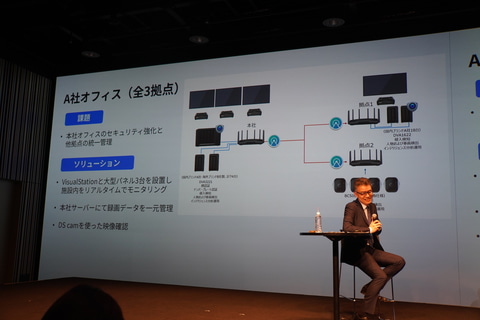

映像監視ソリューション分野については、監視カメラSIerである株式会社ガリレオの佐藤弘和氏(代表取締役社長)と、Synology Japanの間宮氏とのトークセッションも行われた。

監視ソリューションのセッションについて、佐藤氏は、Synologyの監視ソリューションが包括的になってきて組み合わせの検証やトラブル時の切り分けがやりやすくなったことを感想として語った。

また、監視カメラSIerから見たSynologyの映像監視ソリューションについては、NASのラインアップが多いため、さまざまな顧客のコスト要望に応えられることを挙げた。

ガリレオが手がけた事例としては、本社とリモート拠点2箇所にカメラ70台を設置し、映像は本社サーバーで一元管理、エッジ側は一時保存用として通信が切れたときにも記録できるようにしている例が紹介された。

今後の期待としては、ユーザーが設定するときに質問できるAIアシスタントや、小売店のAI映像から人流を分析するようなAIアプリなどを佐藤氏は挙げた。