イベントレポート

CEATEC 2025

日立は「自分を語る空気圧縮機」や「現場拡張メタバース+AI」、「指センサー付きグローブ」などを出展

2025年10月17日 07:55

日立製作所は、CEATEC 2025において、「ドメインナレッジ×AIで進化し続ける Lumada~ハーモナイズドソサエティをめざして~」をテーマに出展。

人手不足に関連する現場の課題に焦点をあて、フロントラインワーカーの生産性向上、ベテランのスキル継承、働き方の改革など、日立ならではの現場革新ソリューションの数々を展示した。また、日立製作所が掲げるLumada 3.0の世界の一端を体感できるブースとしていたのも特徴だ。日立ブースの様子をレポートする。

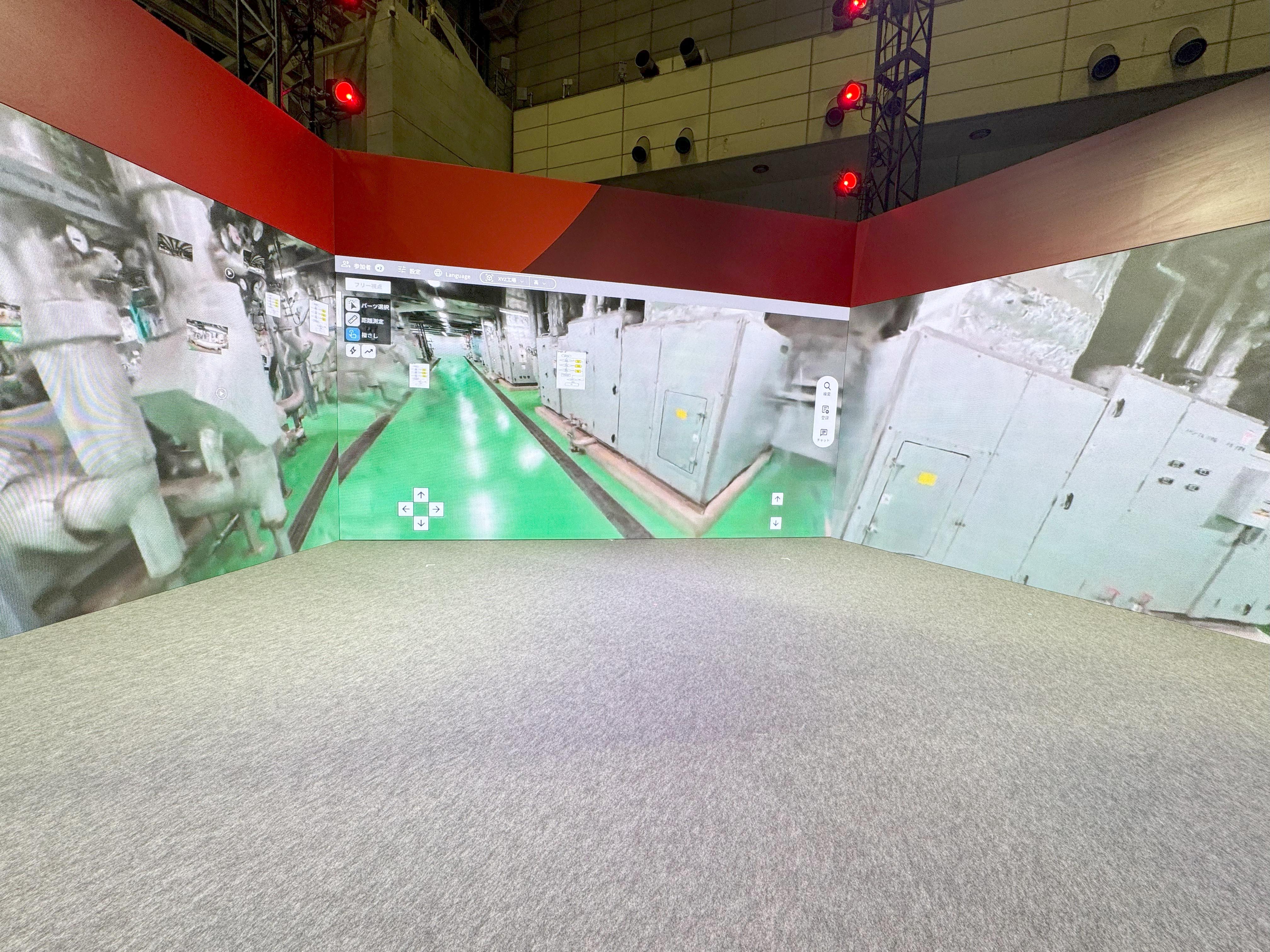

「現場拡張メタバース+AIエージェント」で、熟練者の知恵を継承

日立ブースのなかで力を入れて紹介していたのが、次世代AIエージェント「Naivy(ナイビー)」である。

日立の独自技術である現場拡張メタバース上に、作業現場を再現し、AIエージェントである「Naivy」が、メタバース空間に集約された熟練者の運用・制御技術ナレッジと、現場データを解析。作業手順をナビゲートすることで、安全に関する意識づけとともに、経験が浅い現場作業者の判断や、安全な業務の遂行を支援する。

「作業手順書などのナレッジをAIが学習し、原因分析と対策立案を行う2つのエージェントを用意。現場の設備が高温になった際には、原因を分析し、可能性をもとに作業を行う場所を3Dマップで表示し、操作する機器を指定。どのバルブを、どの程度回すのかといったことも、Naivyが指示する」という。熟練者が現場に立ち会わなくても、作業を支援できる環境が整うという。現在、日立プラントサービスが、実証実験を行っている。

空気圧縮機が自ら状態を語る「話す機械」

話す機械と位置づける「Talkative Products」は、日立製作所が出荷している空気圧縮機が、自らの状態を診断して、人と対話する次世代サービスだ。

生成AIが故障の兆候や、効率的な運用方法を、機械自身が語りかけるように通知して、リモートでの保守管理や省エネ運用を支援する。タブレットに向けて、「いま順調に稼働していますか」と問いかけると、「はい、現在順調に稼働しています。異常の予兆は発生しておらず、最新の稼働データも正常範囲です」と、テキスト表示だけでなく、音声で回答してくれる。取り扱い説明書などのデータだけでなく、熟練者が持つ暗黙知なども取り込めるように進化しているという。

エレベータ保守作業の安全をAIが支援、「HMAX for Building : BuilMirai」

NVIDIAのAIテクノロジーを活用した安全管理の高度化ソリューションとして、「HMAX for Building : BuilMirai(ビルミライ)」を展示。

日立が持つフィジカル領域における 運用・制御技術ナレッジを組み合わせて、エレベータやパワーエレクトロニクス製品などの産業インフラの保守作業の取り組みを紹介していた。エレベータの保守作業を行う際に、画像情報や音声情報、位置情報などを捉えながら、必要に応じて警告を発信。作業に慣れてしまい、安全確認を怠るといったことがないように通知する。

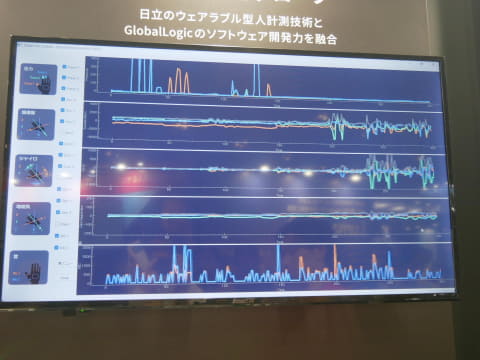

センサー付きグローブで熟練技能を継承、指先の繊細な動きをデジタル化、

GlobalLogicが提供するソリューションとして、「センサー付きグローブ」と組み合わせて、熟練者の技能を精緻に伝承する取り組みを紹介した。GlobalLogic のソフトウェア開発力を活用することで、4カ月間で製品化したものだという。

独自の人計測センサー技術を活用。グローブに搭載された圧力センサー、加速度センサーなどを通じて、指先の繊細な動きをデジタル化。フロントラインワーカーが着用し、データを収集するとともに、データに意味づけを行って、作業の改善などにつなげることができる。また、グローブだけでなく、センサーを搭載した作業着や帽子などを通じて、身体全体の動きからデータを収集するといったことも可能になる。工場や倉庫での安全管理や技術の伝承、標準作業の定着などの用途での利用が見込まれるという。鉄道の保全でも活用する予定だという。

「10年以上、研究を行ってきた技術だが、コロナ禍以降、現場における技能伝承などの観点からニーズが高まっている」という。

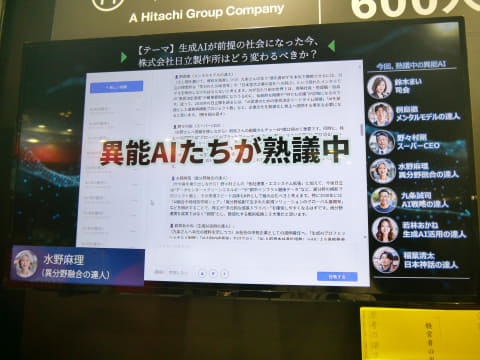

600種のAIエージェントが議論、経営者向けAIサービス「Happiness Planet FIRA」

ハピネスプラネットが開発した自己成長型AI サービス「Happiness Planet FIRA(フィーラ)」は、専門分野に特化した600種類のAIエージェントが、自律的に議論し、深い洞察や創造的な視点での解決策を提案する。

経営者向け AI エージェントと位置づけており、正解がない議論などに活用する新たなAIサービスだ。財務ファイナンス知識を持つ「スーパーCFO」などのほか、メンタルトレーナーやアスリート、著述家などが白熱した議論を交わすという。2025年5月から、製造業、銀行、建設業などの先行ユーザーが導入。経営計画の策定、株主対応、企画、新規事業、投資判断、事前検討などに活用しているという。また日立では、2025年4月からスタートした新経営計画「Inspire 2027」の策定においてもFIRAを活用したという。

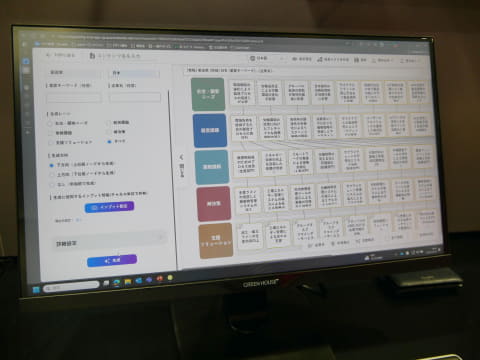

経営課題の全体像を描く、課題整理ツリー生成ツール

課題整理ツリー生成ツールは、One Hitachiの知が描く経営課題の全体マップと、解決への道筋を提示するというコンセプトで開発したものだ。

DXやGXなどに向けた課題分析と解決策を検討している企業を対象にしており、Lumadaによって蓄積したデータを活用して、経営課題の全体像を描き、重要課題の探索や、解決策の検討を支援して、戦略的な意思決定を促進するという。現在は社内での利用や、顧客と議論する際のツールとして活用している。

IOWN APNでデータ同期を実現、災害時のシステム復旧を実演

リアルタイムなデータ同期を実現する Borderless Data Shareに関しては、災害発生時の迅速なシステム復旧の様子をデモストレーションした。

東京と大阪のデータセンターを、IOWN APNで結んだ環境において、回線が遮断された状況を作り出し、その際に、データがリアルタイムで同期し、データロストを回避。作業は、大阪のデータセンターに切り替えて、処理を継続できるという。

持続可能な次世代データセンター構想、量子コンピュータへの取り組みも

そのほか、展示ブースでは、日立グループを横断したOne Hitachiによって実現する「サステナブルな次世代データセンターソリューション」を模型で展示。

既存型データセンターとAIデータセンターを隣接する形で稼働させて、データセンターの建屋の屋上には太陽光パネルを設置し、グリーンエネルギーで稼働。蓄電池の貯めた電気は、災害時には地域にも提供することができるという。また、AI 時代に不可欠な「人」や「現場」を起点に考える日立デザインの取り組みとして、「デザイン×AI によるイノベーション創出」について紹介。さらに、日立製作所が取り組むシリコン量子コンピュータのメリットを紹介するデモストレーションも行っていた。