今すぐ読みたい注目記事

なんで私の所に税務調査が!? 税務署に目を付けられやすい個人事業主の傾向は?

申告漏れ金額の大きい業種に「コンテンツ配信」がランクイン

2025年7月29日 06:00

毎年7月になると、筆者は2017年(平成29年)7月に受けた税務調査を思い出す。おそらく一生に一度の“記憶に残る”体験だった。個人事業主など確定申告をしている人には、なんとも嫌な響きを持つ税務調査。その税務調査について現況をお伝えしよう。

税務調査の件数

一般的に令和〇〇年度は4月から翌年3月のことだが、税務署は7月から翌年6月を事務年度としている。令和7事務年度は令和7年(2025年)7月から令和8年(2026年)6月末。今、令和6事務年度が終わり、新しい令和7事務年度が始まったばかりだ。

サラリーマンや個人事業主の所得税は1月~12月が対象期間で、翌年2~3月に確定申告を行う。法人の決算日は任意となるが、3月末決算の企業は5月末までに法人税を申告する。このあたりのスケジュールを考慮して事務年度が設定されたと思われる。

国税庁は毎年11月に「所得税及び消費税調査等の状況」というレポートを公開している。レポートには税務調査を行った件、申告漏れの件数、積極的に調査している業種、申告漏れ所得金額が上位の業種などが記載されている。2024年11月に公開された最新版の「令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」を見てみよう。

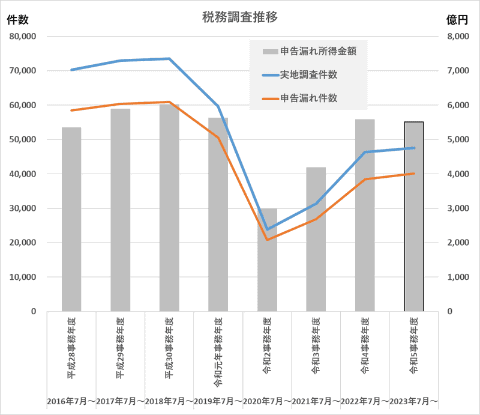

まずは税務調査の実地調査件数、申告漏れ件数、申告漏れ所得金額。グラフは平成28事務年度から令和5事務年度の実数で、左軸が実地調査(青線)と申告漏れ(オレンジ線)の件数、右軸が申告漏れ所得金額(棒グラフ)となっている。

令和元年事務年度(2019年7月~2020年6月)から減少した税務調査が、令和3事務年度からV字回復を見せ、令和5事務年度はコロナ禍前の水準まで回復すると思われたが、結果は前年に対し実地調査件数と申告漏れ件数は微増、申告漏れ所得金額は微減となった。

税務調査という言葉の響きは、個人事業主や企業経営者にとっては好ましくない印象がある。だが、多くのサラリーマンや正しく確定申告をしている個人事業主や経営者にとっては、けして悪いことではない。令和5事務年度の税務調査による追徴税額が1066億円。国の税収が増えることは、多くの国民にとって望ましいことだ。一部の不正を行っている人以外は、税務調査は巡り巡って皆さんの生活を良くする活動と理解しよう。

税務調査の対象となりやすい個人事業主の傾向は?

税務調査を受ける人は1%以下。ランダムに対象者を選ぶなら100人に1人以下、100年に1回以下となるが、実際はランダムではなく、“怪しい人”を選んで税務調査は行われている。以下の6項目に該当する人は、税務調査の対象となりやすいと言われている。

①確定申告をしていない無申告の人

②申告漏れが多い業種を営む人

③経費が多すぎる人、不審な点がある人

④現金商売を行っている人

⑤新分野のビジネスを行っている人

⑥売上がギリギリ1000万円弱の人

順番に説明を加えよう

①確定申告をしていない無申告の人

収入があるのに確定申告をしない人には、意図的に申告をしない人と、意図せず(気付かず)申告をしない人がいる。副業などで20万円以下の所得は所得税の申告は必要がない。お小遣い程度だった副業が気付かぬうちに20万円を超えると、突然、税務署から振込用紙が入った封書が届くことになる。昨今問題となっている人気商品やチケットの転売も、利益が大きくなると納税の対象となる。悪意を持って「バレないだろう」と意図的に申告をしない人も、取引先の法人が税務調査を受けると簡単にバレてしまうので注意しよう。

②申告漏れが多い業種を営む人

「所得税及び消費税調査等の状況」のレポートには、「1件当たりの申告漏れ金額が高額な上位10業種」と「過去10年の上位5位業種」が掲載されている。

平成26事務年度~平成30事務年度の6年間は「風俗業」と「キャバレー(キャバクラ)」がトップ2を分け合っている。令和になり(新型コロナウイルス感染症の影響?)、長年続いた不動のワンツー体制は崩れ、令和3事務年度以降は上位10業種から姿を消したが、令和5事務年度は「ホステス、ホスト」がランクインしている。

令和3事務年度~令和5事務年度に3年連続1位の座を獲得したのは「経営コンサルタント」。過去6年で5回ランクインしているので狙われやすい。経営コンサルタント業を営む人は、より正確に、より慎重に申告を行いたい。過去3年ランクインしている「ブリーダー」も要注意だ。

INTERNET Watchの読者に関係しそうな業種では「プログラマー」「システムエンジニア」「コンテンツ配信」がランクインしている。

③経費が多すぎる人、不審な点がある人

経費を増やすことで課税所得が減り、納税額を減らすことができる。仕事に必要な支払いは、漏れなく経費に計上したいが、内容によって経費なのかプライベートな支出なのか曖昧なものがある。こうした経費はグレーゾーンで“解釈の違い”がある。

行っていない出張の交通費を計上するなど、悪意を持って経費を水増しする人もいる。旅費交通費、接待交際費などが、同業他社と比べ明らかに経費の多い人は税務調査の対象となりやすい。

④現金商売を行っている人

売上を少なく見せることで課税所得が減り、納税額を減らすことができる。法人取引は、入出金の銀行口座の履歴が残るし、取引先法人が税務調査を受けると売上の額は明白となるため「少なく見せる」ことはできない。

個人相手の現金商売は、売上を少なく見せることが容易だ。100個売れたお弁当の数を80個と記録すれば、売上は2割減ることとなる。税務調査の対象となりやすいのは“行列のできる人気店”など、客数が多い割に売上が少ないとターゲットとなりそうだ。

⑤新分野のビジネスを行っている人

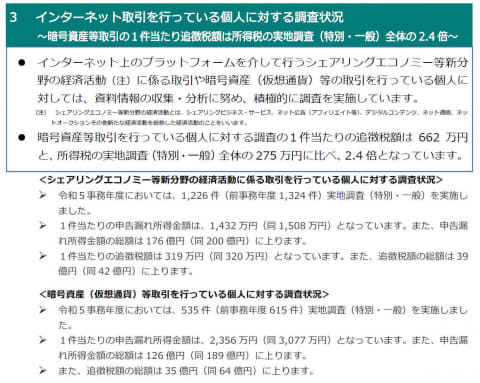

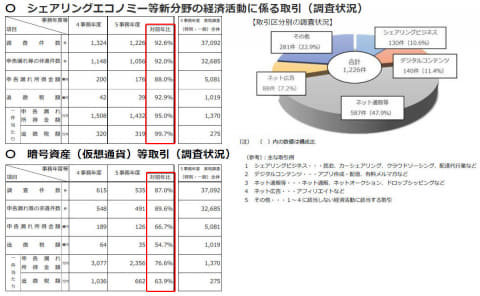

「所得税及び消費税調査等の状況」のレポートの一文に「インターネット上のプラットフォームを介して行うシェアリングエコノミー等新分野の経済活動(注)に係る取引や暗号資産(仮想通貨)等の取引を行っている個人は、積極的に調査を実施しています。※注:シェアリングエコノミー等新分野の経済活動とは、シェアリングビジネス・サービス、ネット広告(アフィリエイト等)、デジタルコンテンツ、ネット通販、ネットオークションその他新たな経済活動のことをいいます」と表記されている。

前述のように法人取引=B to Bより個人向け現金取引=B to Cは事業の実態を誤魔化しやすい。ネットオークションなどC to Cはよりいっそう実態が把握しづらい。また、仮想通貨などで“億り人”と呼ばれる億単位の資産を築く投資家も、新分野として調査の対象となりやすい。こうした事業を営む人は注意しよう。

ただし、このシェアリングエコノミーと呼ばれるインターネット関連、および、暗号資産関連の調査状況を見ると、件数・金額とも減少傾向となっている

⑥売上がギリギリ1000万円弱の人

売上が1000万円を超えると、2年後に消費税の課税事業者となる。従来は売上1000万円以下をキープすれば消費税の免税事業者のまま、フリーランスであれば50万円ほどの消費税の納税を回避できた。確定申告の際に、うっかり売上が1000万円を超えたとしよう。例えば売上が1005万円となった年に、12月分の売り上げから10万円を1月分の売上にずらすと、その年の売上は995万円となり、2年後は消費税の免税事業者にとどまることができる。こうした不正を思いつくのは個人事業主も税務署員も同じ。取引先とのやり取りやお金の動きを確認すればすぐにバレる。よって売上がギリギリ1000万円弱の免税事業者の人は税務調査の対象となりやすい。

ただし、インボイス制度により、売上1000万円以下の人でも、主な取引先が法人であればインボイス制度に登録し「適格請求書発行事業者」になった人は多い。これにより消費税の課税事業者になった人は、売上がギリギリ1000万円弱という部分では、税務調査の対象とはならないと思われる。

筆者は2017年7月に税務調査を受けたが、この6項目のどれにも該当しない。ギリギリ近いのは「③不審な点がある人」だろうか。筆者が税務調査を受けた理由は以下の2つだと思っている。

・海外NASベンダーの国内広告代理業を請け負い、売上が急増した

・海外取引により消費税の還付申告が行われた

会計ソフトメーカーの役員や知り合いのライターさんから「奥川さんが税務調査されたのは、税金の記事を書いているから狙われた」と指摘を受けたが、真実は不明だ。

詳しくは税務調査の体験記として掲載した関連記事『税務調査は個人事業主の所にもやって来る! 税務署から電話が来てから追徴課税を納めるまで――実録:ある個人事業主の「初めての税務調査」体験記』を読んでいただきたい。ネットで見つかる個人事業主の税務調査の多くは、税理士の人がクライアントである個人事業主の税務調査をレポートしたもの。調査を受けた個人事業主本人が執筆したものは貴重な存在だと思われる。

「今すぐ読みたい注目記事」コーナーでは、過去に掲載した記事の中から、「今読んでほしい記事」を再紹介しています。記事内容は掲載当時のもので、最新の状況とは異なる場合もあります。

税務調査は個人事業主の所にもやって来る! 税務署から電話が来てから追徴課税を納めるまで――実録:ある個人事業主の「初めての税務調査」体験記

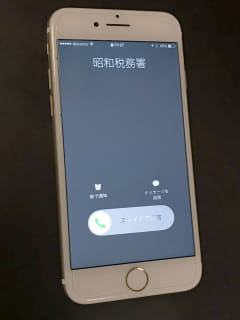

昨年夏、スマホの着信表示を見て驚き、スマホを落としそうになったことがあった。画面には「昭和税務署」と表示されていた。起業して11年。人生初の“税務調査”の事前通知だ。法人はともかく、個人事業主で税務調査を受けた人から話を聞く機会は滅多にない。今回は筆者の税務調査体験記をお届けしよう。

[目次]