自宅Wi-Fiの“わからない”をスッキリ!

【使いこなし編】第251回

アイ・オーのNAS「LAN DISK」をバックアップする(準備編)

2025年8月21日 06:00

アイ・オー・データ機器のNAS「LAN DISK」シリーズの「HDL1-LA02」を、第237回から活用している。家庭向けモデルの中でも最も廉価で、気軽にスマートフォンのバックアップ用として2TBの容量を活用できる。

今回からは、HDL1-LA02使いこなしの締めくくりとして、NASに保存したデータのバックアップを行ってみよう。NASはPCやスマートフォンのバックアップ用に使うことが多いと思うが、NASのハードディスクも、長期間使っていれば不具合を起こしたり壊れたりすることがある。外付けハードディスクなどを利用して、「バックアップのバックアップ」を取っておくと安心できる。

今回実践する方法で一度バックアップを行うと、その後は自動で定期的にバックアップが行われるようになる。もしもNASが壊れた時には、同一シリーズの新しいNASを用意して、バックアップからデータを復元(リストア)すればいいわけだ。バックアップ用の外付けHDDは、ふだんはネットワークに接続しない状態にしておくことで、NASがマルウェアの被害(ランサムウェアによる暗号化など)を受けるなどしても、データを保護できるようになる。

バックアップ用の外付けHDDは、大まかには「3.5インチ」と「2.5インチ」の2種類から選ぶことになる。前者の方がサイズは大きいが、2.5インチよりも大容量で安い。ただし、別途ACアダプターによる電源供給が必要になる。2.5インチは少々高額だが、コンパクトで、USBケーブルを接続するだけで電源供給もできて動作するので手軽だ。好みで選択するといいだろう。

外付けHDDの容量は余裕をもたせておこう

同社が公開している「ランディスク バックアップ・増設用ハードディスク対応一覧」で、動作保証をしているディスクが確認できる。保証やサポートを受けたい場合には、このリストの「個人向けNAS」から「HDL1-LA」に対応している製品を選ぶようにしてするといいだろう。

容量は、現在使用中の容量に追加で、新しい更新を差分ファイルとして設定した最大履歴数を維持することになるので、使用中のNASよりも余裕をもたせた容量を選択してほしい。HDL1-LA02は2TBなので、それよりも多い3~4TBにしておけば、以降も問題なく使い続けられる。もっとも、2TB全部を使っているケースは少ないと思うので、同容量の2TBでも、すぐに困ることにはならないだろう。

接続した外付けHDDはフォーマットすることになるので、新品でない場合は、消えたら困るデータがないか確認してから使うようにしてほしい。なお、接続後にNASのランプが赤く点灯する場合は、NASが認識できない形式でフォーマットされていることを表しているが、そのままフォーマットに進んでかまわない。一般的なFAT32形式やNTFS形式でフォーマットされている場合は、ランプが緑色のまま認識される。

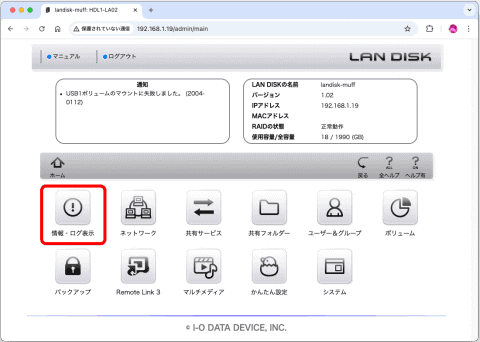

外付けHDDを接続したら、ウェブブラウザーでNASの設定画面にアクセスしよう。ランプが赤の場合には、マウントに失敗したという内容の通知が表示されていると思うが、無視して進める。

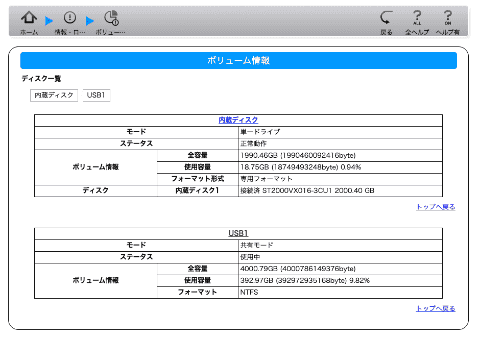

まずは状態を確認するために[情報・ログ常時]ー[ボリューム情報]を表示してみる。[使用容量]にデータがある場合は、消してもいいデータか確認が必要だ。

「専用フォーマット」で外付けHDDをフォーマットする

接続したディスクは「専用フォーマット」にフォーマットする必要がある。この専用フォーマットとはEXT4フォーマットのことだ。これはLinuxで使われているフォーマットで、WindowsやMacからは専用のツールを使ったり、Windows Subsystem for LinuxなどのLinux環境を動作させてしか読み書きができない。

緑ランプ表示で認識されている場合、そのままでも使えなくもないのだが、バックアップ形式が毎回フルバックアップになり、履歴差分バックアップが使えなくなるのと、4GB超のファイルが扱えなくなる。とりあえず1度バックアップ(というかコピー)をしておきたい、という用途ならフォーマットしないでもいいだろう。

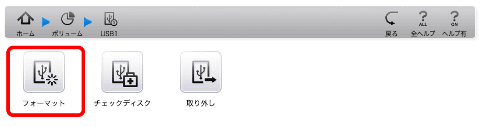

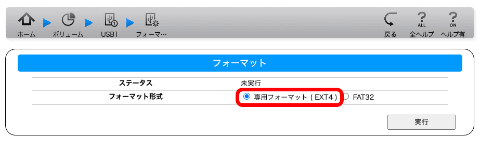

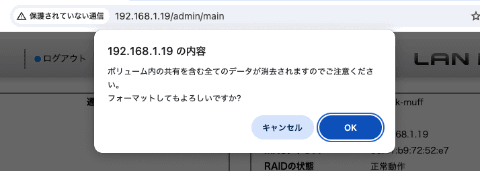

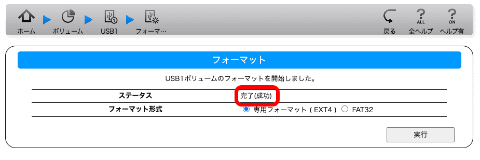

フォーマットは、[ホーム]に戻り、[ボリューム]ー[USB1]ー[フォーマット]を選び、[フォーマット形式]で[専用フォーマット]をチェックし[実行]のクリックで実行できる。フォーマット中は状況が表示され、緑のLEDが点滅する。点滅が点灯になると完了している。容量にもよるが時間がかかるので、しばし放置しておこう。

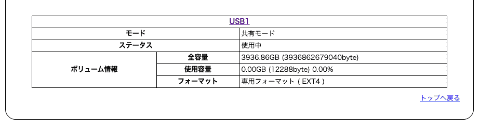

フォーマット完了後は、再度[情報・ログ常時]ー[ボリューム情報]を表示させて、[専用フォーマット]になっているか確認するといいだろう。

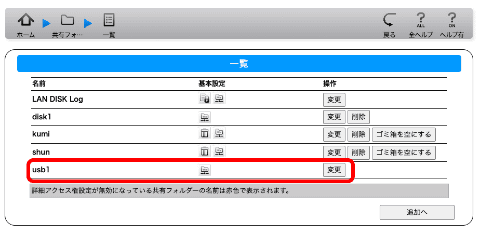

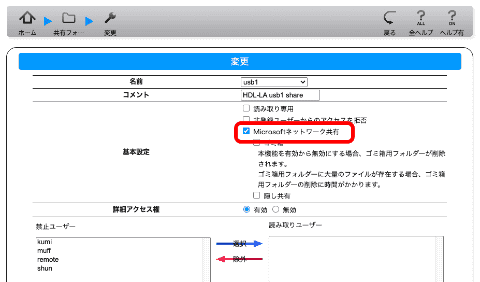

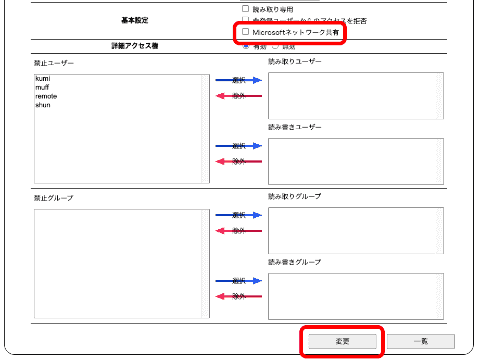

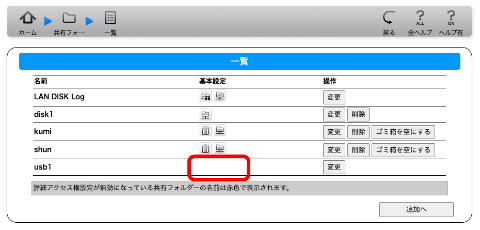

なお、USBポートに接続したディスクはマウント時に自動的に共有されるように設定されている。これは、このままバックアップ不要なファイルの一時保存先として活用することも可能だが、ネットワークドライブの共有を切っておくことで、ネットワーク越しに感染するランサムウェアなどのマルウェアの対策として有効だ。

これにより、外付けHDDは単純にバックアップ用途にのみ使われるようになる。もしNASがランサムウェアに感染したと判明したら、なるべく早くバックアップをオフにしてバックアップファイルを守る必要がある。ランサムウェアで暗号化されたファイルで、バックアップが上書きされてしまうことを防ぐためだ。

これでバックアップの準備が整った。次回は、実際にバックアップを行っていこう。