今すぐ読みたい注目記事

年末調整の書き方 必要書類の記入例と簡単な計算方法【2025年(令和7年分)まとめ】

基礎控除申告書の収入・所得金額、生命保険控除など記入手順を図解

2025年11月7日 19:50

「年末調整」のシーズンがやってきた。読者のお手元には生命保険会社などから保険料控除の証明書が届いているはずだ。年末調整がデジタル化され社内システムに取り入れられて「手書き不要、前年のデータも引き継げるので楽になった」という声を多く聞くようになったが、多くの中小企業では、まだまだ手書きによる年末調整が行われているようだ。

今年は基礎控除の見直しが行われ、多くの人は、納めすぎた税金が年末調整で例年より多く戻って来るはずだ。12月の給与の手取り額が数万円多くなる可能性がある。理由は、昨年10月に行われた衆議院選挙で与党が過半数割れし、103万円の壁(給与所得103万円まで所得税がゼロ円)を大幅に引き上げる公約を(満額での実現には至らなかったが)打ち出した国民民主党の躍進によるものだ。

年末調整の書類を会社に提出する時期は、お勤めの会社によって早い人は10月下旬、最も多いのが11月上旬から中旬、遅めの人は12月上旬と、1カ月半ほど差がある。読者の中には、転職したら提出期限が1カ月も早くて(遅くて)驚かれた人もいるだろう。一般的に社員数の多い会社は早め、少ない会社は遅めの傾向がある。

サラリーマンは年末調整に記入した内容で所得税の納税額が決まる。それが反映されたのが「源泉徴収票」。源泉徴収票は各自治体に送られ住民税の納税額が決まり、来年6月に住民税の通知書を受け取る。なのでサラリーマンの税金はこの年末調整がスタートとなる。控除の記入漏れがあると、所得税も住民税も多く納税することとなるので注意したい。

提出期限が迫っていると思われるので、詳しい説明は後回しにして記入方法をお伝えしよう。

2025年(令和7年分)年末調整の書き方を図解[目次]

「今すぐ読みたい注目記事」コーナーでは、過去に掲載した記事の中から、「今読んでほしい記事」を再紹介しています。記事内容は掲載当時のもので、最新の状況とは異なる場合もあります。

※記入例の画像はクリック/タップで拡大。さらにPCで閲覧している場合は、拡大画像の左上にある「+」アイコンをクリックすると、より高解像度な元画像を表示できます。

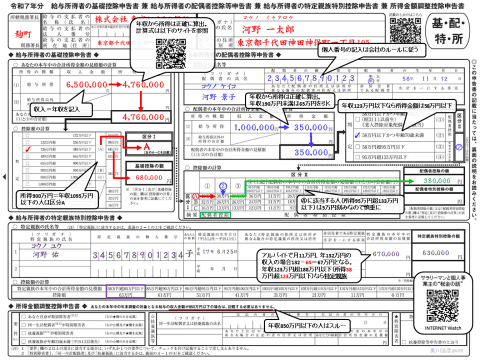

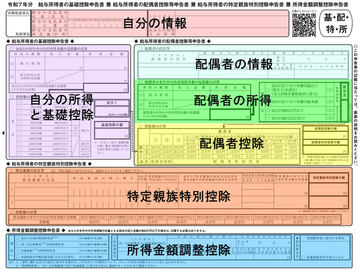

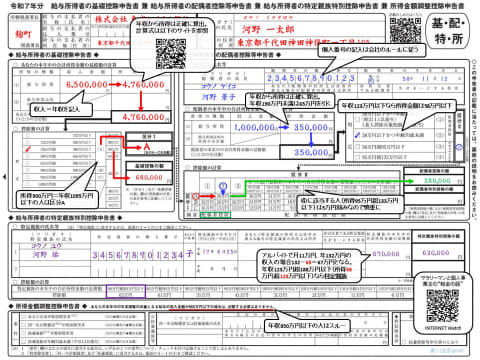

最初に記入方法を紹介するのは「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」。分解すると「基礎控除」「配偶者控除」「特定親族特別控除」「所得金額調整控除」の4つの申告書が合体したものだ。3つ目の「特定親族特別控除」は今年から新設された申告書で、主に大学生などの親族のアルバイト収入に関連するものだ。

記入例を図解した画像を見ながら順に説明しよう。

「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入例記入手順の詳細は、第1回記事『今年は年末調整で税金がたくさん戻って来る!?』を参照

年末調整の面倒な生命保険料控除もすぐに計算できる“サポートツール”が便利!

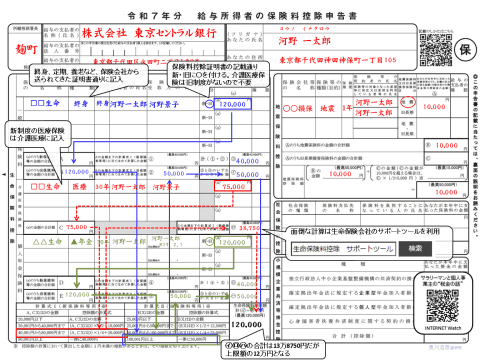

年末調整の書き方、第2回は「令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書」の書き方を説明しよう。少々計算が面倒な生命保険料控除の計算・記入は、生命保険会社が提供している“サポートツール”を利用するとグッと楽になるので紹介したい。

「令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書」の記入例記入手順の詳細は、第2回記事『年末調整の面倒な生命保険料控除もすぐに計算できる“サポートツール”が便利!』を参照

年末調整の記入漏れによる税金の払い過ぎに注意! 扶養控除の変更点も確認を!

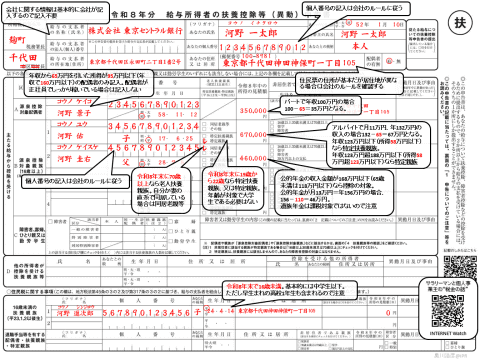

年末調整の書き方を紹介する連載の第3回は「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。この申告書は、来年1月以降の給与から天引きされる所得税の税額を決めるための申告書だ。扶養親族の申告に漏れがあると、毎月の所得税が増えるので漏れなく記入したい。

「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入例記入手順の詳細は、第3回記事『年末調整の記入漏れによる税金の払い過ぎに注意! 扶養控除の変更点も確認を!』を参照

※申告書の記入方法についてのより詳しい解説や、「そもそも年末調整とは」「今年の年末調整はどう変わった?」「手取りはいくら増える?」など、年末調整について深掘りした記事も掲載しています。あわせてご参照ください。