特集

えっ! 年末調整ってそういうことだったの!? 収入と所得の違いなど“申告書の数字のギモン”図解で説明

2025年(令和7年分)年末調整の書き方、今年の変更点は? 手取りはいくら増える?

2025年11月14日 11:55

毎年お届けしている年末調整の書き方。今年は申告書の記入例に簡単な説明を加えるスタイルで、すでに3枚の申告書の書き方についての記事を掲載した。今回のこの記事では、年末調整について深掘りし、それら記入例の記事では説明できなかった詳細をお伝えしよう。税制・申告書の記入が超複雑になり、それを解説するこの記事は申し訳ないがメッチャ長い。「そもそも年末調整とは」「今年の年末調整はどう変わった?」「手取りはいくら増える?」などのパートは、知らなくても年末調整の申告書は書けるので、急ぐ人は目次を見て必要なところだけお読みいただきたい。

[目次]

- 年末調整を深堀り

-11月が年末調整のピーク

-小さな文字が苦手の人は申告書の入力用ファイル(PDF)を活用しよう

-そもそも年末調整とは

-ますます複雑化。今年の年末調整はどう変わった?

-基礎控除・給与所得控除の改正で、手取りはいくら増える?

-サラリーマンの所得税の計算方法 - 年末調整の書き方〔3枚+1枚の申告書の記入方法〕

-「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を記入する

-「令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書」を記入する

-「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入する

-「【簡易対応様式】令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入する - 最後に

1.年末調整を深堀り

11月が年末調整のピーク

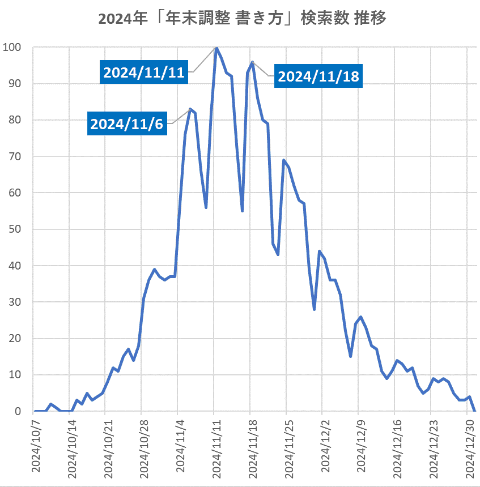

年末調整の書類を会社に提出する時期は、お勤めの会社によって早い人は10月下旬、最も多いのが11月上旬から中旬、遅めの人は12月上旬と、1カ月半ほど差がある。Googleトレンドのデータで昨年2024年10月7日から12月31日の検索数の推移を見てみよう。

「年末調整 書き方」を検索した人のピークは11月11日、その次は11月18日となった。ほぼ毎年11月第2週から第3週が年末調整のピーク。今年もそろそろ提出期限を向かえる人がいるだろう。

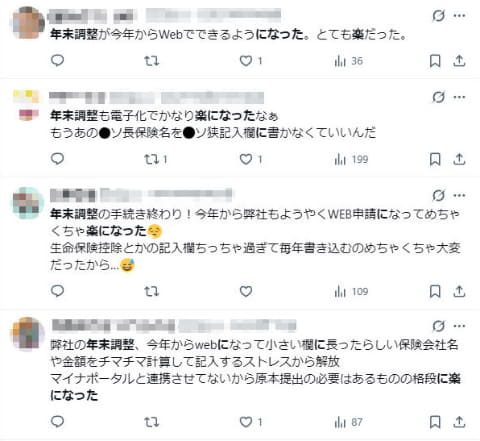

年末調整の時期は、社員数の多い会社は早め、少ない会社は遅めの傾向がある。昨今、SNSでは「年末調整が電子化、Web化で楽になった」という声が増えつつある。この電子化・Web化も社員数の多い会社で導入が進み、社員数の少ない会社はまだまだ手書きの傾向がある。なので11月・12月に提出する人は、年末調整を手書きで記入している可能性が高い。

小さな文字が苦手の人は申告書の入力用ファイル(PDF)を活用しよう

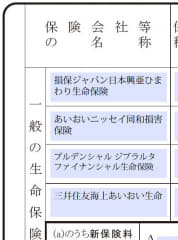

電子化・Web化で楽になった理由に、生命保険会社の長い名称を小さな文字で手書きしなくてよくなったという声が多い。お勤めの会社がまだ年末調整の電子化・Web化をしていない人で、小さな文字が苦手という人は、国税庁が提供している申告書の入力用ファイル(PDF)を活用しよう。

毎年お伝えしているが、この入力用PDFの優れた点は小さな文字入力に対応していること。かつて保険会社の名称が長くて手書きによる記入が困難と言われた「損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険」(現:SOMPOひまわり生命保険)も、このPDFでは自動的に文字が小さくなり記入可能だ。現在の名称が長い保険会社もいくつか試しに入力してみた。「損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険」を文字数で上回る「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険」も問題なく入力できた。小さな文字が苦手な人はお試しいただきたい。

年末調整の記入内容は、名前・住所・家族構成・生年月日・生命保険など何年も変わらないものが多い。前年に記入したPDFを保存しておけば、毎年同じ記入内容は翌年コピー&ペーストできるので手書きするより効率アップが可能だ。

また、年末調整の申告書は現在は押印不要となっているので、テレワークの人はPDFで提出ができれば印刷・郵送の手間も省ける。以前はSNSで「PDFで提出したら手書きで再提出させられた」という人もいたが、年末調整のPDF入力用ファイルはかなり浸透した印象なので、さすがに“手書きのみ”という会社も減ってきたと思うが、不安な人は念のため会社に事前確認しよう。

付け加えると、国税庁のサイトには「ブラウザでの閲覧・利用に対応しておりません」と記載されている。翌年のために記入後のファイルを保存したいので、ブラウザ上では記入せず、ダウンロードしたファイルに記入しよう。各申告書は以下のリンクからダウンロードできる。

- 令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 入力用

- 令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書 入力用

- 令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 入力用

- 【簡易対応様式】令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 入力用

そもそも年末調整とは

サラリーマン時代の筆者は、なぜ年末調整をするのか理解していなかった。そもそも年末調整って何? なぜ年末調整が行われるかを説明しておこう。

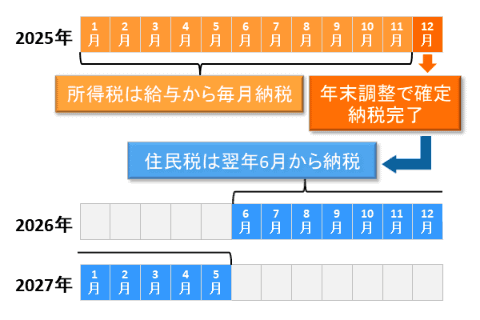

年末調整とは、サラリーマンなど給与所得者が、その年の所得税(復興特別所得税を含む)を年末の給与で調整・精算する制度だ。給与の支払者(会社)は、年末に社員のその年の所得が確定した時点で算出した正しい所得税額と、賞与および毎月の給与から“みなし”で源泉徴収(天引き)した納付済みの所得税額の差額を計算し、過不足を12月の給与で還付または追加徴収をして調整・精算を行う。

所得税は「給与所得の源泉徴収税額表」により毎月の給与の額から算出され、“みなし金額”がその月に納税されている。12月の給与額が決まると年収が確定する。そこから給与所得控除が引かれ、個人個人の基礎控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除なども引かれ、1年間の最終的な納税額が決まる。納税額の算出にあたり、会社は社員それぞれの扶養家族の状況や支払った保険料を知る必要があるため、12月の給料日前に社員は年末調整の申告書を提出する。前述のとおり、1月から“みなし”で納税済みの所得税と、最終的な納税額を差し引きして12月の給与で調整する。

所得税はその年の12月に納税が完了する。その結果は住民票を置く市区町村に送られて住民税の額が決定、翌年6月から翌々年5月まで住民税は天引きされる。年末調整で扶養控除や保険料控除の記入漏れがあると、所得税も住民税も納税額が増えることとなるので、漏れのないように記入したい。

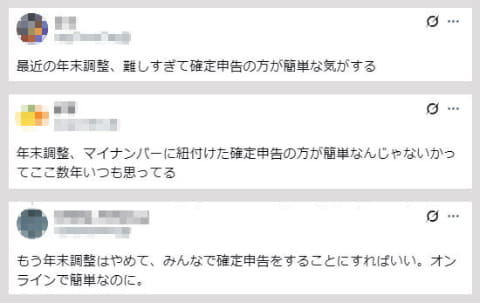

年末調整は廃止したほうがいい?

一般論としての年末調整は上記のとおりだが、ここからは筆者の雑談だ。昨今スマホで簡単に確定申告ができるようになり、年末調整より確定申告の方が簡単という声を耳にするようになった。実際には保険会社などとの連携は手間だし、誰でも簡単とは言えないが、ジワジワ浸透している印象だ。

日本は義務教育で税の実務を習うことはないので、昔は確定申告の難易度が高く、起業すると税理士にお願いして申告をするのが普通だった。時代が変化し、スマホで確定申告ができるようになり、年末調整とは別に医療費控除などを確定申告している人は、「自分で確定申告をするから年末調整をパスしたい」と思うのは当然の流れかもしれない。

これまでも、仕事が忙しくて、個人的な都合で、単にズボラで年末調整を提出しない人はいたと思われる。税金を払いすぎたままにする人もいれば、自分で確定申告をする人もいただろう。現時点でも「自分で確定申告するので年末調整はパスします」と年末調整スルー宣言は可能だと思うが、日本の企業文化は「変なヤツ」と許されない雰囲気がありそうな気もする。変化を嫌う日本社会ではあるが、経営者の判断でできることなので“年末調整の選択制”を考えてもよさそうだ。

そもそも毎月の源泉徴収は税務署からすると「確定申告後に自分で納税させると払わないヤツがいるから、会社が給料を支払う段階で多めに徴収しておけば取りっぱぐれがない」「毎月の税額の計算や徴収は企業に無償で丸投げできる」という税務署側のメリットがある。一方、納税者=社員側も、毎月5000円の人は年間6万円、毎月1万円の人は年間12万円、これを確定申告後の3月末までに一括で納税することになると「えーっ払えない」という人もいるだろう。源泉徴収は“分割払い”のメリットもある。

「全員が確定申告をすると税務署がパンクする」と言われた時代があったが、コロナ禍以降は自宅でe-Taxによる申告が珍しくなくなったし、前述のとおり“スマホで確定申告”も一部では定着してきた。そもそも年末調整の事務作業に企業側のメリットはない。社員の納税の手伝いであって、税務署の仕事を無料で肩代わりしているだけだ。源泉徴収も年末調整もなくなれば、企業の生産性向上になる。おまけに若い給与担当の社員がベテラン社員に「年末調整、早く出して下さい」と言って「俺は忙しいんだよ」と逆ギレでもされたら、心の中で「年末調整は会社も自分もメリットはない。あなたの税金を減らすための無料奉仕だよ」とつぶやきたくなるだろう。年末調整の廃止は生産性向上に加え、担当する社員の精神的な負担を軽減するメリットもありそうだ。

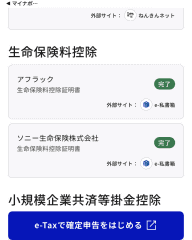

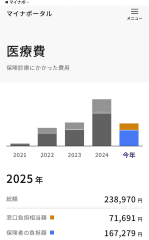

筆者が望むのは年末調整の廃止、完全自動化だ。ご自身の年収を会社が税務署に申告する。パートをしている配偶者の年収はパート先の会社が申告する。子の年収はアルバイト先の会社が申告する。生命保険会社の支払金額はマイナポータルで連携する。医療費の総額もマイナポータルで連携する。これらの情報をマイナンバーで照らし合わせれば、瞬時に納税額は確定する。

マイナンバーを利用して、年末調整なし、確定申告なし、医療費控除も自動、2月に納税額の通知を受け取り、3月末までに住民税や自動車税のようにスマホでインターネットバンキングの口座から納税して完了だ。還付の場合はマイナンバーカードと紐づけた公金受取口座に入金される。実現すれば国民全体の生産性向上になるだろう。

2024年、自民党総裁選に立候補した河野太郎氏がマイナンバーによる年末調整の廃止を提言したが、その後は話題にもならない。総理大臣になる人は、年末調整の面倒くささは知らないし、生産性向上の妨げになっていることは想像できないだろう。今すぐにでも廃止できそうだが、筆者が生きている間には実現されないかもしれない。

ますます複雑化。今年の年末調整はどう変わった?

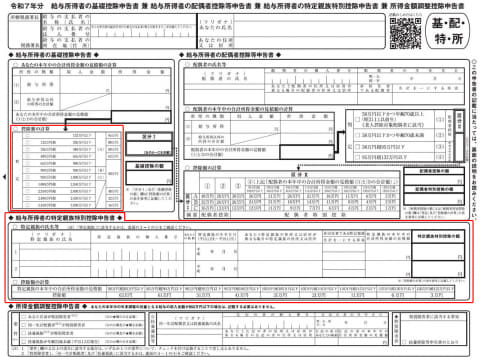

超複雑になった「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」というウルトラハイパーアホみたいに長い名称の申告書が、なぜこんなことになったか振り返ってみたい。

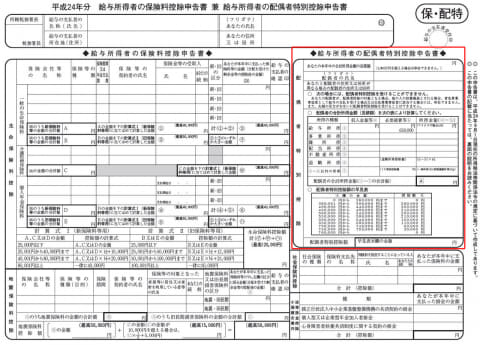

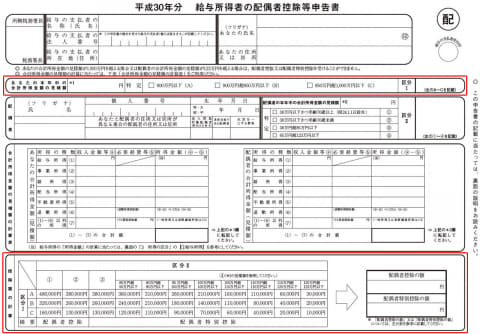

2017年まではシンプルだった

平成29年(2017年)まで年末調整の申告書は「扶養控除申告書」と「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の2枚で、配偶者控除申告書は存在しなかった。税制が今よりシンプルだったので、配偶者、扶養親族(子や親)を「扶養控除申告書」に記入するだけだった。給与の年収が103万円を超えた人が受けられる「配偶者特別控除申告書」が「保険料控除申告書」の隣に欄が設けられていた。

2018年「配偶者控除申告書」が登場

平成30年(2018年)に「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」が新たな申告書として登場し、「扶養控除申告書」「保険料控除申告書」「配偶者控除申告書」の3枚となる。「配偶者控除申告書」が独立して1枚の申告書になった理由は“プチ増税”だ。

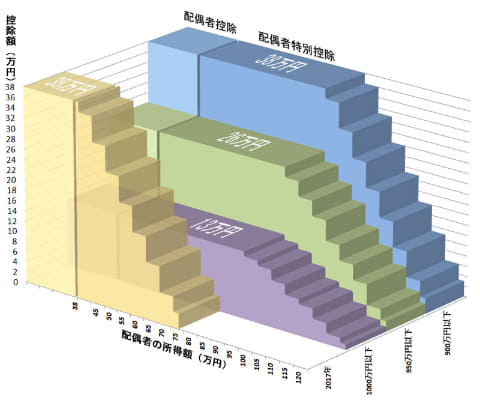

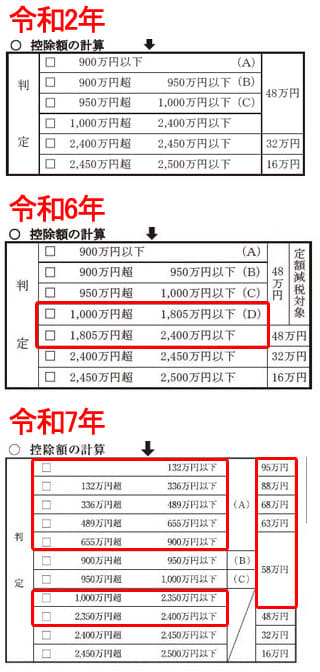

夫が申告者、妻が配偶者控除の対象者とすると、平成29年まで夫の所得に制限はなかった。平成30年から所得1000万円(給与の年収1220万円)を超えると配偶者控除は受けられなくなり、所得900万円(給与の年収1120万円)以下、900万円超950万円以下、950万円超1000万円以下と3段階で控除額が減額された。ザックリ言うと「高額所得者の配偶者控除を減らして税収を増やそう」ということだ。振り返ると、税制が複雑化=年末調整の難易度が上がり始めたのはここからだ。

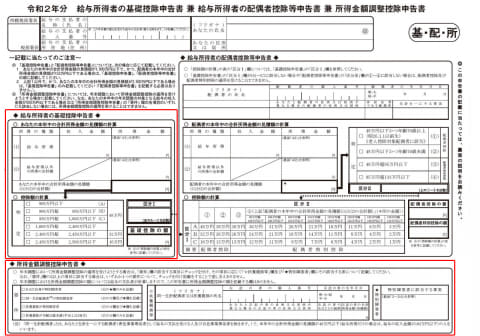

2020年「基礎控除申告書」「所得金額調整控除」が加わった

令和2年(2020年)、「配偶者控除等申告書」は急激に複雑化、年末調整の難易度は爆上がりした。名称は「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という、ウルトラスーパーアホみたいに長い名称の申告書となった。従来の「配偶者控除等申告書」に「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除」が加わったためだ。

理由は……今、読者の頭に浮かんだとおり“増税”だ。日本で基礎控除が創設されたのは、戦後まもない昭和22年(1947年)。以来73年ほど、基礎控除の額は所得に関係なく一律に適用されてきた。年収100万円のアルバイトも年収1億円の人も同額だった。一律ゆえ、基礎控除を申告する必要はなかった。

令和2年、所得2400万円(年収2595万円)を超える人の基礎控除が減額された。超高額所得者を狙い撃ちした増税だ。「自分は年収2595万円を超えることは一生ないから関係ない」と思った読者がいるだろう。多くのサラリーマンには無縁な増税だが、所得が2400万円以下を証明するために、年収と所得の記入が必要となった。まだ11月・12月の給与とボーナスをもらっていない段階で「年収、所得、どうやって求めるの? そもそも年収と所得ってどう違うの??」と困惑するサラリーマンが急増した。

2024年、さらに「定額減税のための申告書」が加わった

令和6年(2024年)、所得税3万円+住民税1万円の定額減税が実施され、1年限りだが定額減税の対象者か否かを記入するための欄が設けられた。これにより名称は「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という、目を疑うウルトラハイパーアホみたいに長い申告書となった。

減税されるのはうれしいが、申告書の判定欄は6段階から7段階に細分化された。定額減税の仕組みは複雑で、比較的シンプルな住民税を担当する自治体でもトラブルが報じられた。所得税は刻々と給与=所得額が変化するためにより複雑で、所得税を担当する企業の給与担当に大きな負担となった。

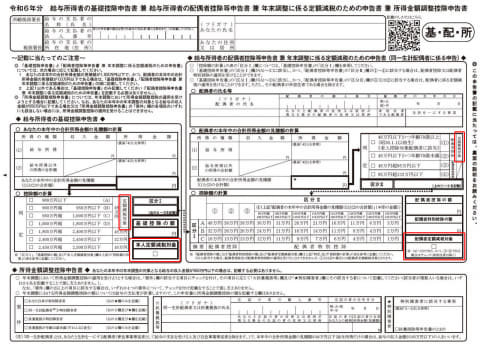

2025年、基礎控除の大幅改正で控除額は4段階から8段階に細分化

令和7年(2025年)、基礎控除と給与所得控除が大幅に改正された。きっかけは2024年10月に行われた衆院選で与党が過半数割れし、“103万円の壁”(給与所得103万円まで所得税がゼロ円)を大幅に引き上げる公約を(満額での実現には至らなかったが)打ち出した国民民主党の躍進によるものだ。

与党が過半数割れし、「103万円の壁を178万円に引き上げる」を提唱した国民民主党が加わり、自民党、公明党、国民民主党の幹事長が「178万円を目指す」ことで合意。ところが大蔵省(現:財務省)出身、超緊縮財政派でネットではラスボスと呼ばれる自民党の税調会長は123万円を主張して譲らず、178万円とは乖離したまま結論を持ち越した。

通常、年末に取りまとめられる税制改正大綱で今後の税制改正が決まる。事実上、自民党の税調会長の意向で方向性が決まってきた。年が明け、公明党が自民党の123万円案、国民民主党の178万円案の折衷案を提案し、基礎控除の額が従来の4段階から8段階になる超複雑な税制改正が行われた。

申告書の名称は、1年限りの定額減税がなくなり「年末調整に係る定額減税のための申告書」が削除され短くなると思いきや、基礎控除の改正と同時に、主に大学生の子のアルバイト収入を対象とした「特定親族特別控除」が新設されたため、「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と1文字減ったがウルトラハイパーアホみたいに長い申告書名が継続することとなった。

与党が過半数割れしていなかったら、現在も103万円の壁はそのままだったかもしれない。SNSでは「公明党のせいで複雑になった」という声もあるが、公明党の折衷案で年収850万円以下の人は基礎控除の上積み=減税が行われたので複雑化は仕方ないだろう。

基礎控除額の判定欄の推移を見ると、昭和22年から73年間一律だった基礎控除は令和2年から数年で超複雑になり、年末調整の難易度が上がったことが分かる。

だが、ここに来て状況は変わりつつある。積極財政派の高市内閣が誕生し、足かけ10年続いたラスボスが自民党の税調会長を退任した。昨年末に自民党、公明党、国民民主党の幹事長が「178万円を目指す」と同時に合意したガソリンの暫定税率廃止。ラスボスが「財源がない(=財源を探す気はない)」と首を縦に振らず1年近く先延ばしとなっていたが、ラスボス退任により一気に実現に向けて進み始め、今年の年末までに廃止されることとなった。ここ数年、国の税収が増えても、増税、増税、増税が続いたが、今後の方向転換に期待しよう。

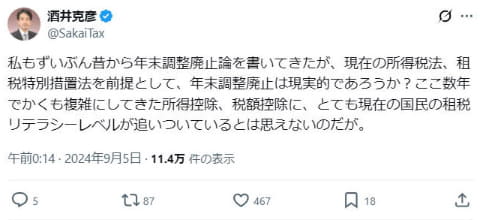

際限なく複雑化する所得控除。中央大学法科大学院教授であり租税法の第一人者で今年亡くなられた酒井克彦氏は昨年、「ここ数年でかくも複雑にしてきた所得控除、税額控除に……」と発言している。おそらく専門家から見ても現在の税制改正(=複雑化)は異常に感じられるのであろう。

年末調整の申告書を記入する社員以上に、膨大な事務負担の増加を強いられている経理担当者・給与担当者は、令和5年のインボイス制度、令和6年の定額減税、令和7年の年末調整と、財務省・国税庁が毎年繰り出す“働き方改悪”に疲弊している。

基礎控除・給与所得控除の改正で、手取りはいくら増える?

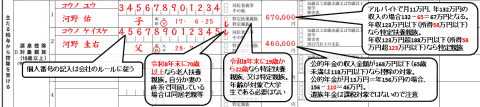

もともと年末調整で12月の給与の支給額がどれくらい増えるかは、個人個人の扶養親族や保険料控除による。毎月の給与からみなしで天引きされる所得税は扶養親族の人数しか考慮されていない。

例えば同じ給与額で扶養親族が2人の場合、Aさんは専業主婦の妻と高校生の子の2人なら控除額は38万円+38万円=76万円となる。Bさんは共働きで大学生の子と同居する70歳を超える親の2人なら控除額は63万円+58万円=121万円、Aさんとは45万円の差があり、年末調整によりBさんの方が12月の支給額は多くなる。同様に生命保険料控除、地震保険料控除、大学生の子の国民年金などの支払いがあると最終的な納税額が減り、12月の手取りは増える。

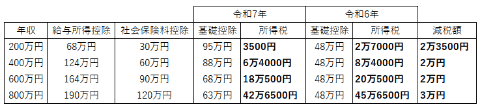

令和7年、基礎控除と給与所得控除の改正で、どれくらい手取りが増えるかを計算してみよう。

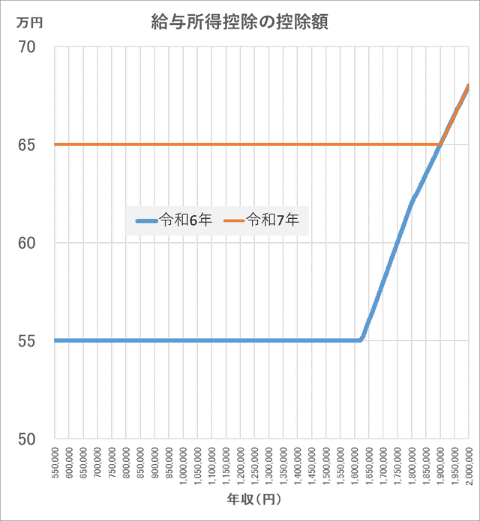

まずは影響が少ない給与所得控除。最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたので、年収195万円未満の人は減税となる。195万円以上の人は昨年までと同じだ。このあと説明する基礎控除の48万円→58万円の引き上げとあわせて103万円の壁を123万円に引き上げる効果はあるのでパート・アルバイトの人には影響するが、正社員で働くサラリーマンへの影響はほぼない。

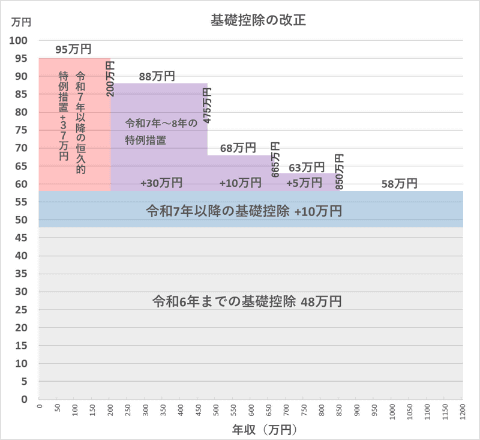

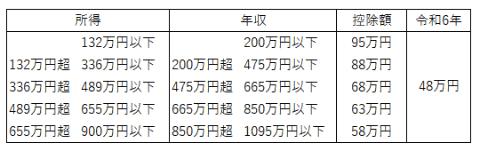

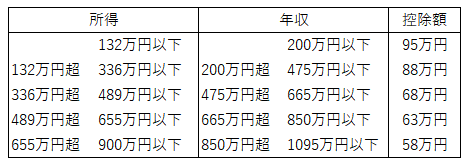

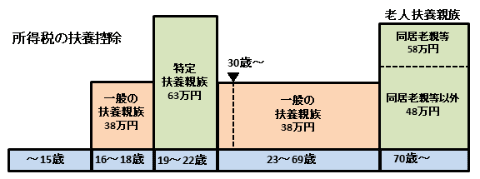

次は多くの人に影響する基礎控除。令和6年まで所得2400万円以下の人の基礎控除の額は一律48万円。令和7年以降の基礎控除は、どう説明したら理解いただけるか悩むほど複雑な税制となった。

まずはグラフを見ていただこう。令和6年までの基礎控除は48万円(グレーの部分)。令和7年以降はこれに10万円(ブルーの部分)が上乗せとなり控除額は58万円となる。これに加えて、特例措置でありながら恒久的な措置(ピンクの部分)として、年収200万円以下の人は37万円が上乗せとなり控除額は95万円となる。令和7年・8年の2年間限定の特例措置(パープルの部分)として、年収200万円超475万円以下の人は30万上乗せとなり控除額は88万円、年収475万円超665万円以下の人は10万円上乗せとなり控除額は68万円、年収665万円超850万円以下の人は5万円上乗せとなり控除額は63万円となる。うーん難しい。

年収1095万円以下の部分の控除額は以下の表のとおり。令和6年の48万円と比べると多くの人が減税となりそうだ。

では具体的に計算してみよう。設定は扶養親族0人(独身)、保険料控除なし、社会保険料は本来年収から算出するものではないが、ここでは年収の15%とした。年収200万円、400万円、600万円、800万円の人の納税額は、令和6年に対し令和7年は年間2~3万円の減税となる。

年収200万円以下の人だけ見れば103万円の壁が160万円に引き上げられた感はあるが、全体的には「手取りが増えます」と言われても、手放しで喜べない金額のような気がする。月にすると2000円前後、「手取りが増える」ではなく「お小遣いが増える」が正しいようだ。

サラリーマンの所得税の計算方法

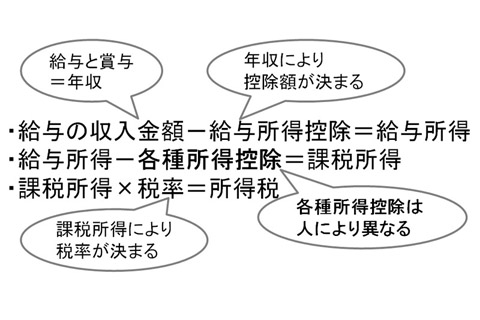

年末調整の申告書を記入する際、「所得」を計算する必要がある。「収入」と「所得」ってどう違うの?という人のために、簡単にサラリーマンの所得税の計算方法を説明しておこう。計算式は以下となる。

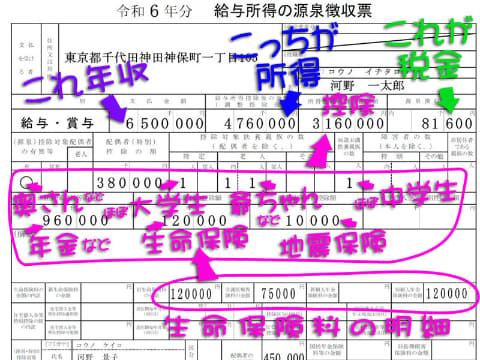

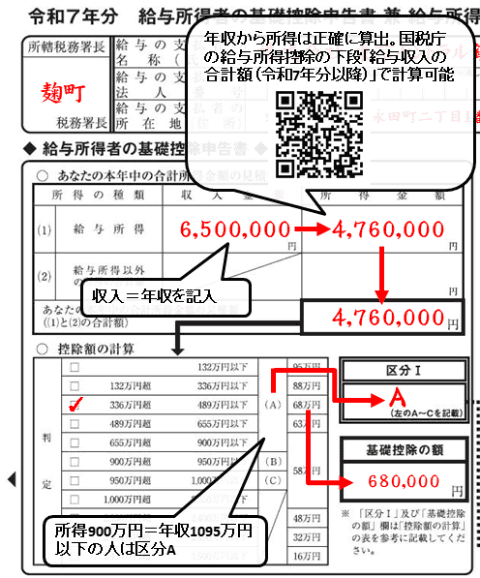

1行目の左が年収(給与の収入金額)。その右の給与所得控除は一定式で決まっていて、差し引いたのが右側の所得(給与所得)と呼ばれるもの。この年収と所得が年末調整の記入に必要となる。

2行目は、その所得から基礎控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除など各種所得控除を引き、課税所得が算出される。各種所得控除は人により異なる。「専業主婦・主夫の配偶者がいる」「大学生の子がいる」「生命保険に加入している」など、差し引かれる(控除される)金額が多くなると納税額が減る仕組みだ。家族構成や生命保険などを年末調整で記入することは税金を減らす作業だと理解しよう。

3行目は、課税所得の額に応じた税率を掛けると納税額が決まる。税率は累進課税で、所得の多い人ほど税率が高くなる。

2.年末調整の書き方〔3枚+1枚の申告書の記入方法〕

では具体的に申告書の記入方法を見ていこう。今年はすでに、記入例に簡易的な解説を添えた全3回の記事(第1回・第2回・第3回)を掲載しているが、ここから第1回に移動して読んでこの記事に戻って、また第2回に移動して……は面倒だと思うので、重複する部分もあるが3枚の申告書の記入方法を紹介しよう。

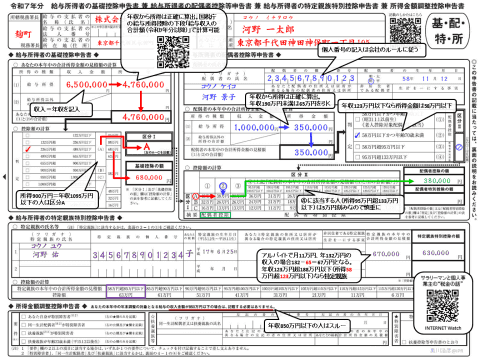

「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を記入する

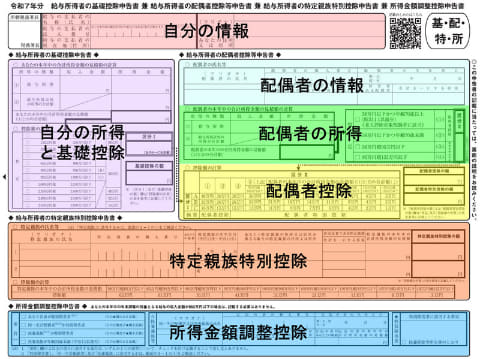

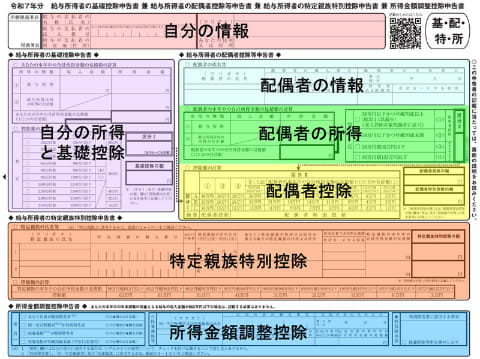

最初は「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」というウルトラハイパーアホみたいに長い名称の申告書。複数の申告書が合体しているので色分けしてみた。

上段は会社名や自分の氏名、住所などを記入する欄。この申告書の主役は中段の4ブロックで、左側が自分の所得と基礎控除、右側は上から順に配偶者の情報、配偶者の所得、配偶者控除となっている。その下が新設された特定親族特別控除。最下段は所得金額調整控除だ。

自分の年収は? 年収の算出はなかなか難しい

最上段の左側の会社名、法人番号、住所などは会社が記入してくれるはず。右側は氏名と住所。この段の記入は問題ないだろう。

その下の段の左側は、本人の基礎控除申告書。[収入金額]の欄は今年の年収を記入する。これがなかなか難しい。

1つ目の方法は、給与明細の集計。まだ11月・12月の給与とボーナスをもらっていないので、今年1月からの給与明細を集計しても、残業代などで毎月の給与が変動する人やボーナスが変動する人は年収を正確に把握するのは難しいが、それらしい金額を記入しよう。

2つ目の方法は、前年の源泉徴収票。年収の変動が少ない人は昨年12月か今年1月の給与明細と一緒に受け取った源泉徴収票を参考にしよう。前年の[支払金額]の欄に年収、[給与所得控除後の金額]の欄に所得が記載されているので、そのまま書き写すもよし、年収を多少増減させて記入するもよし、さじ加減はご自身の判断に委ねたい。

現時点で今年の年収を1円単位まで正確に把握できないので、このあとの計算を考慮すると、できるだけ細かな数字は避けたい。例えば、年収558万2530円よりは560万円、あるいは600万円と記入したほうが所得の算出は楽になる。

余談だが、年収が真っ先に分かるのは社員本人ではなく給与担当の人。仮に11月末締め12月25日支払いの会社でボーナスも確定していれば、11月末に1円単位まで年収は確定する。それを給与担当者が記入すれば(給与システム等にインポートすれば)、社員数×数十分の時間の削減となる。「会社が記入するので左側(基礎控除の判定と金額)は書かなくていいですよ」という会社はないのだろうか。それだけで、多くの社員が不毛な作業をしなくて済むだろう。

年収から所得を算出。お勧めの方法は?

この年収と所得の記入、今年は難易度が爆上がりした。昨年までは所得900万円以下=年収1095万円以下の人は区分A、基礎控除の額は48万円となっていたので、年収400万円の人が500万円と記入しても基礎控除の額は同じ。よって納税額に影響しなかった。

今年は5段階に細分化されたのでなかなか面倒だ。5段階の所得と年収は以下の表となる。年収400万円の人の基礎控除額は88万円、年収500万円の人の基礎控除額は68万円なので、昨年よりは慎重に記入しなければならない。

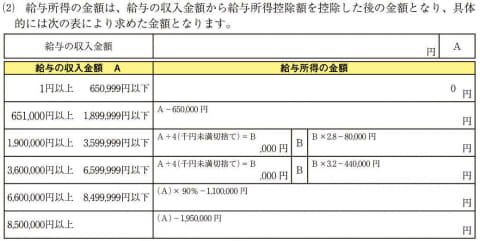

給与明細を集計して、あるいは前年の源泉徴収票の額を増減させて、とりあえずおおよその年収を算出したとしよう。年収から所得を算出する方法は式で決まっているので、正確に計算する必要がある。お勧めしない順に(笑)3つの方法を紹介しよう。

1つ目の方法は計算式に当てはめて算出する方法。申告書の裏面に「『本年中の合計所得金額の見積額』欄の記載に当たっては、国税庁ホームページに掲載している『合計所得金額の計算について』をご参照ください。」と書かれていて、その横にQRコードが掲載されている。リンク先は以下のPDFで、計算式の表が用意されている。

計算してみよう。例えば、収入金額が650万円の場合の計算は以下となる。

650万円÷4(千円未満切捨て)×3.2-44万円=476万円

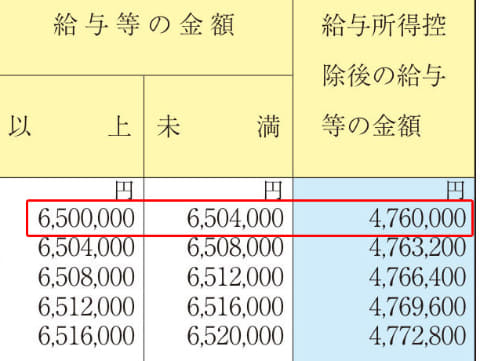

2つ目の方法は、年収660万円未満の人は国税庁の「令和7年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を利用する方法。例えば年収650万円の人は「650万円以上650万4000円未満」の右側に記載された476万円が所得金額となる。

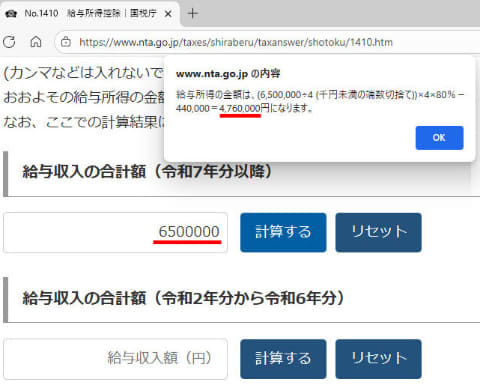

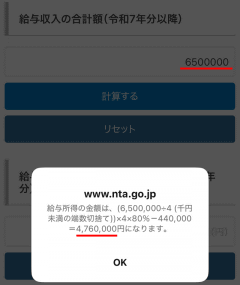

3つ目の方法。最もお勧めなのは、国税庁のサイトにある給与所得控除についてのタックスアンサー(よくある税の質問)「No.1410 給与所得控除」のページ下段にある給与収入から所得を計算するサービスだ。これなら年収の金額が1円単位まで細かくなっていても、サクッと所得が計算できる。

実は10月下旬、第1回の記事の執筆中にこの国税庁のサイトを見たときは、昨年まであった計算サービスが削除されていた(と思う)。「残念ながらなくなった」と書こうと思い、今確認したら更新されていた。国税庁も11月は手書きで年末調整をする人が増えると想定してサービス提供を再開したのかもしれない(そのため、第1回で掲載した記入例と今回の記入例の画像に記載しているQRコードは異なっている)。

申告者本人の区分Iと基礎控除の額を記入する

おおよその年収を算出、その年収から(正確に)所得を計算できたら、[判定]の欄を見て[区分I]と[基礎控除の額]を記入する。所得900万円=年収1095万円以下の人は「A」、控除額は細かく分かれているので、間違わないように金額を記入しよう。

細かく分かれたとはいえ、所得区分は[336万円超 489万円以下](=年収475万円超 665万円以下)のようにかなり幅がある。この範囲に収まっていれば年収550万円の人も、年収650万円の人も[区分I]は「A」、[基礎控除の額]は「68万円」と同じ判定結果となる。なので「今年の年収は600万円かな? いや、ボーナス次第で610万円かな?」と悩む必要はない。当然1円単位まで年収を算出する必要はない。

難しいのは、年収が200万円(所得132万円)/475万円(同336万円)/665万円(同489万円)/850万円(同655万円)の境界線付近の人だ。11月と12月の給与、さらにボーナスが支給前なので正確に年収を算出するのは難しい。「今年の年収は474万円かな? う~ん478万円かな?」と境界線付近で迷ったら、低い金額を記入しよう。12月の給与額が確定し、差異があれば給与担当者が修正してくれるはずだ。

もし給与担当者が見逃した場合、低い金額=控除額が多い方にしておけば納税額が減る。「見逃すことなどない」と思うが、以前SNSに「源泉徴収票を持って医療費控除の確定申告にいったら、税務署で源泉徴収票の間違いを指摘された」と書かれていたので、“人がやることにミスはある”と筆者は思っている。なので境界線付近で迷ったら低い金額を記入しておけばいいだろう。

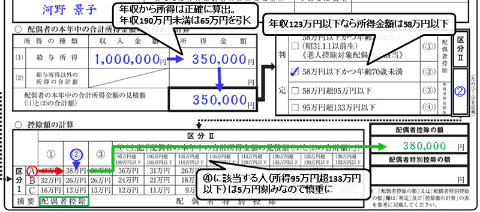

「配偶者控除等」の算出・記入

基礎控除申告書の右側は、配偶者控除等申告書。配偶者(記入例では妻)の年収・所得などを記入する。配偶者の年収が201万6000円以上になると、配偶者(特別)控除は受けられない。例えば配偶者が正社員で年収が300万円や400万円という人は記入する必要はない。

氏名、個人番号、生年月日の記入は問題ないだろう。その下の左側は収入(=年収)と所得を記入する。基礎控除と同じ要領で年収を配偶者に確認して記入しよう。

配偶者の年収が123万円以下であれば、1円単位まで算出する必要はなく[収入金額]の欄は90万円、100万円といったザックリした金額で問題ない。[所得金額]の欄は[収入金額]から65万円を引いた金額を記入する。例えば配偶者がパート勤めで100万円の年収なら、記入例のように65万円(給与所得控除)を引いて、35万円と所得の欄に記入する。

所得金額が58万円以下、配偶者の年齢が70歳未満であれば、右側の判定は「②」となる。[区分II]に「②」と記入し、点線矢印に沿ってすぐ下の[控除額の計算]に移動する。

自分の基礎控除の[区分I]が「A」、配偶者の[区分II]が「②」の人は、[控除額の計算]でAと②が交わる欄の「38万円」が控除額となる。その下の[摘要]が「配偶者控除」となっているので、右側上段の[配偶者控除の額]の欄に「38万円」と記入しよう。

配偶者の年収が123万円超160万円以下(所得58万円超95万円以下)の人は65万円を引いた金額を控除額に記入する。判定は「③」となり、すぐ下の[控除額の計算]の摘要が[配偶者特別控除]となるので、右側下段の[配偶者特別控除の額]の欄に「38万円」と記入しよう。

年収が160万円超 190万円以下(所得95万円超125万円以下)の人は65万円を引いた金額を控除額に記入する。年収190万円超201万6000円未満の人は基礎控除の記入で使用した給与所得控除後の給与等の金額の表か、所得を計算するサービスを利用して控除額を算出する。年収が160万円超201万6000円未満の人の[区分II]の判定は「④」となる。判定が「④」の人はすぐ下の[控除額の計算]が5万円刻みと細かくなっているので、年収の算出は慎重に行いたい。とはいえ、現時点で正確に年収を把握するのは難しい。迷ったら低い金額を記入しよう。多くの人はこれでこの申告書の記入は完了となる。

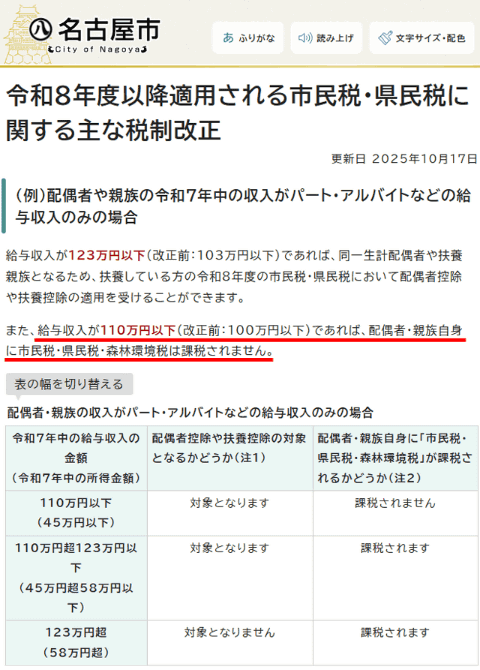

住民税は“110万円の壁”?

所得税の“103万円の壁”は123万円に引き上げられたが、住民税の壁はどうなったか。令和8年の住民税は、令和7年の所得から計算される。住民税が非課税(均等割、所得割、森林環境税)となる住民税の壁は、これまでは“100万円の壁”と言われているが、実際には自治体によって差があり、例えば同じ埼玉県内でも、さいたま市は100万円(所得45万円)、熊谷市は96万5000円(所得41万5000円)、秩父市は93万円(所得38万円)以下なら非課税と、従来から自治体による差があった。

令和8年からどうなるかは、まだウェブサイトに掲載されていない自治体が多い。名古屋市は給与収入(年収)110万円以下(従来の100万円以下に+10万円)なら非課税となっている。おそらく他の自治体も+10万円となるだろう。

住民税の壁が110万円になったとすると、所得税の壁は123万円に引き上げられても、住民税が非課税となる110万円以下に年収を抑える人は少なくないと思われる。これに加え、要件が複雑な社会保険の“106万円の壁”はこれから徐々に撤廃に向けて動き始める印象なので、パート務めの人は「123万円まで働くぞ~」とは言えないので注意したい。

学生バイトの所得上限が大幅緩和。新設された「特定親族特別控除」

今年から新設された「特定親族特別控除」は、現時点で該当する人はそれほど多くないものと思われ、こうした特別控除が新設されたこと自体が知られていないかもしれないが、アルバイトを多くこなしている大学生などの子がいる場合は忘れずに確認しておこう。

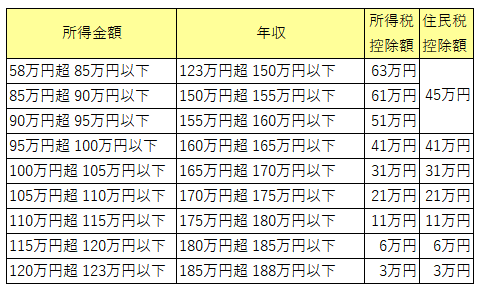

これまでは年収103万円(所得48万円)を超えると親の特定扶養親族の控除額63万円が0円となり、大学生の子がうっかり働き過ぎると親の負担が大きかった。令和7年から「特定親族特別控除」が新設され、子の年収が150万円以下であれば、親は63万円の控除を受けられる。150万円を超えても188万円までは、段階的に控除額が減る仕組みとなり、従来のように103万円を超えると天国から地獄へ落ちるようなことはなくなった。

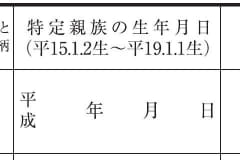

この「特定親族」に該当するのは、令和7年末時点で年齢19歳以上23歳未満(=ほぼ大学生の年齢)、所得58万円超123万円以下(アルバイトなどで年収123万円超188万円以下)となっている。前年までは年収103万円を超えると親の扶養親族から外れるため、働き控えをしていた人で“税制改正を知ってシフトを増やした人”などが対象となるだろう。

注意点の1つ目は、大学1年生だが早生まれの子の場合だ。学年は4月から翌年3月、いわゆる年度となっているが、個人の所得税は1月から12月=年で判断される。大学1年生だが早生まれで年末時点の年齢が18歳の子は、対象となる19歳以上23歳未満に該当しないので、従来の特定扶養親族も、新設の特定親族特別控除も対象外で、控除が受けられない(4年後に社会人になると所得が123万円を超えて対象外となり、3年しか控除が受けられないことになる)。

ずっと以前から早生まれ=約4人に1人の学生と親が損をするアホな仕組みだが、政治家や役人は世間知らずなのか、知識がないのか、悪意があるのか、改善されないままの状態が永遠と続いている。

注意点の2つ目は、従来の特定扶養親族も、新設された特定親族特別控除も、19歳以上23歳未満という年齢要件だけであり、学生という縛りはないこと。該当する年齢であれば大学生はもちろん、非正規雇用でもフリーターでもニートでも対象となる。年収の上限が188万円以下に拡大されたので、前年まで該当しない子が控除対象となる可能性はある。アルバイトをしながらプロのスポーツ選手やアーティストを目指す子がいて、これまで103万円の壁を超えていたら、特定親族特別控除は夢をかなえる一助となるかもしれない。

記入方法は、氏名、個人番号、続柄、生年月日を記入して、年収から65万円(給与所得控除)を引いた額を記入する。すぐ下の[控除額の計算]に所得額を当てはめ、控除額を右端の[特定親族特別控除の額]の欄に記入する。

103万円の壁に関して123万円までしか譲歩しなかった自民党の前税調会長(=ラスボス)。この特定親族特別控除は昨年12月の税制改正大綱に明記されるなど、意外なほど早々に決着となった。おそらく親と子のマイナンバーを照合すれば、令和6年時点で年収123万円を超えて特定扶養親族の控除が受けられない人数は把握できたと思われる。該当する人が極めて少ない(=財源の心配がない)ことが大幅緩和・早期決着の理由だと思われる。また、年収の上限が188万円以下に拡大されても、配偶者控除と同じく、住民税の“110万円の壁”が存在している点は注意したい。

年収850万円を超える人は「所得金額調整控除」

最下段の「所得金額調整控除」は注意書きに「収入金額が850万円以下の場合は、記入する必要がありません」とあるように、年収850万円以下の人はスルーしよう。年収850万円を超え、[あなた自身が特別障害者][同一生計配偶者が特別障害者][扶養親族が特別障害者][扶養親族が年齢23歳未満]のいずれかに該当する人は記入しよう。

この所得金額調整控除は、夫も妻も年収が850万円を超える場合、夫も妻もそれぞれ控除が受けられる。国税庁の記載をそのまま引用すると、「この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます」とある。

以上でウルトラハイパーアホみたいに長い名称の「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 ……」の記入は完了となる。記入例を参考に挑んでいただきたい。

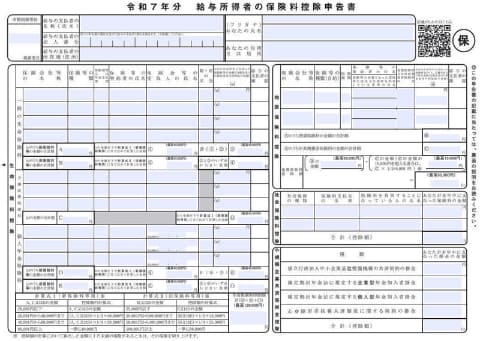

「令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書」を記入する

読者のお手元には生命保険会社などから保険料控除の証明書が届いていると思う。毎年10月になり証明書が届き始めると「そろそろ年末調整のシーズンが近い」と感じる人もいるだろう。

生命保険は10年、20年と変更なく加入し続ける人が多い。税制改正がなければ、ずっと同じ内容を記入することとなる。年末調整の保険料控除申告書を楽に書くコツは、前年の申告書のコピー、スマホ写真、PDFなどを保存しておくことだと思われる。

「生命保険料控除」は約8割の人が申告している

保険料控除申告書は、生命保険や地震保険、近年人気のiDeCoなどで支払った金額を申告し、納める税金を減らすための申告書だ。主役となる生命保険は旧制度・新制度、一般・介護医療・個人年金など複数に分類され、保険料から控除額を算出する式もやや分かりにくく、記入に手間のかかる申告書だ。

国税庁の「令和5年分 申告所得税標本調査」によると、生命保険料控除を受けている人は78.2%。多くの人が記入するこの申告書の主役だ。まずは生命保険会社などから送られてきた控除証明書を手元に用意し、記入を始めよう。

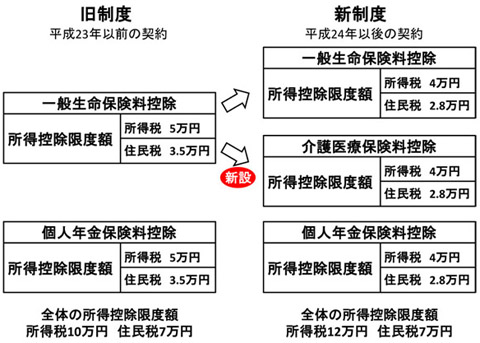

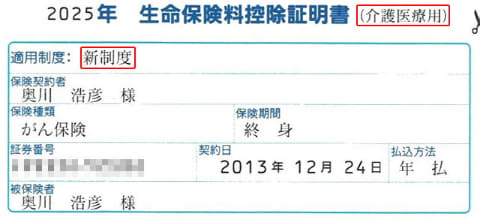

生命保険の控除は、平成23年(2011年)以前に契約した保険が「旧制度」、平成24年(2012年)以降に契約した保険が「新制度」となっている。さらに旧制度は「一般生命保険」(医療保険を含む)と「個人年金保険」の2種類、新制度は「一般生命保険」「個人年金保険」に「介護医療保険」を加えた3種類で、新旧を合わせて5種類に分類されている。

自分がいつ生命保険に加入したかを覚えている人は少ないだろう。「えーっと、子どもが生まれた年に保険に入ったから……」と記憶をたどる必要はない。手元にある控除証明書に適用制度が旧制度か新制度か、一般(生命保険)用、介護医療用、個人年金用などが記載されているので、それを見ながら記入しよう。この証明書は記入を終えた申告書と一緒に提出しよう。

「生命保険料控除」の計算は「生命保険料控除申告サポートツール」を活用しよう

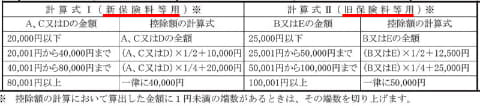

生命保険料控除の計算は面倒くさい。加入している生命保険の1年間の支払額から「生命保険料控除」の額を算出する計算式は、申告書の最下段に[計算式I(新保険料等用)][計算式II(旧保険料等用)]が用意されている。

例えば3万3580円の介護医療保険(新制度)は以下の計算となる。難しい計算ではないが、新旧で計算式が違うなど勘違いによる間違いもありそうだし、少々面倒くさい。

3万3580円×1/2+1万円=2万6790円

この生命保険料控除の計算に役立つのが、生命保険会社が提供しているサポートツールだ。「生命保険料控除 サポートツール」で検索すると、多くの保険会社の計算サポートサイトを見つけることができる。自分が加入している保険会社でなくても結果は同じなので、積極的に利用していただきたい。

- 生命保険料控除申告サポートツール(ソニー生命)

- 生命保険料控除申告額試算サポートツール(明治安田生命)

- 生命保険料控除申告サポートツール(かんぽ生命)

- 生命保険料控除額計算サポートツール(第一生命)

- 生命保険料控除申告サポートツール(住友生命)

実際に使用してみた。旧制度の一般の生命保険料に8万9420円、新制度の介護医療保険料に4万8320円、旧制度の個人年金保険料に6万8920円と入力して[計算する]をクリックすると、それぞれの控除額が4万7355円、3万2080円、4万2230円となり、合計が上限の12万円を超えたので生命保険料控除額は12万円となった。保険会社のサポートツールは自動計算も楽だが、記入例も表示されるので迷わず申告書に記入できる。

「生命保険料控除」の記入

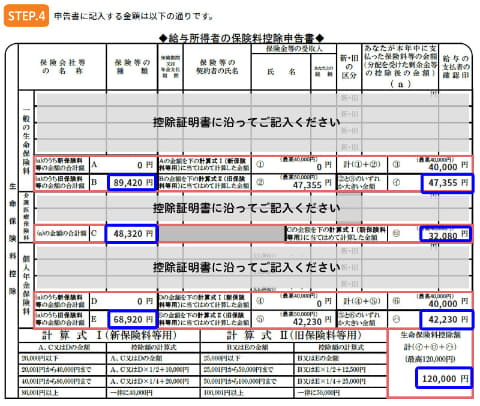

「令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書」の左側は生命保険料控除。生命保険料控除は約8割の人が申告するので、この申告書の主役だ。記入例を見ながら申告書の記入を始めよう。

記入例1:旧制度の生命保険のみの場合

1つめはシンプルに旧制度の生命保険(+旧制度の医療保険)に加入している例だ。この例は死亡保険などの一般生命保険(旧制度)に12万円、入院給付金などの医療保険(旧制度)に9万円を支払っている。旧制度では介護医療保険の分類がないので、医療保険は一般生命保険と同じ分類となっている。

矢印に沿って[(a)のうち旧保険料等の金額の合計額]をB欄に21万円(12万円+9万円)と記入し、下段の[計算式II(旧保険料等用)]に照らし合わせ控除額の5万円を算出し、その後も矢印に沿って記入すれば完成となる。

記入例では保険料の合計が10万円を超えているので、控除額は上限の5万円。計算式を見ると10万1円以上は一律に5万円となっている。この記入例は生命保険だけで12万円なので、医療保険の9万円は記入する必要はない。サラリーマン時代の筆者はこの記入例のように、10年以上、複数の保険を記入して無駄な労力を掛けていた。

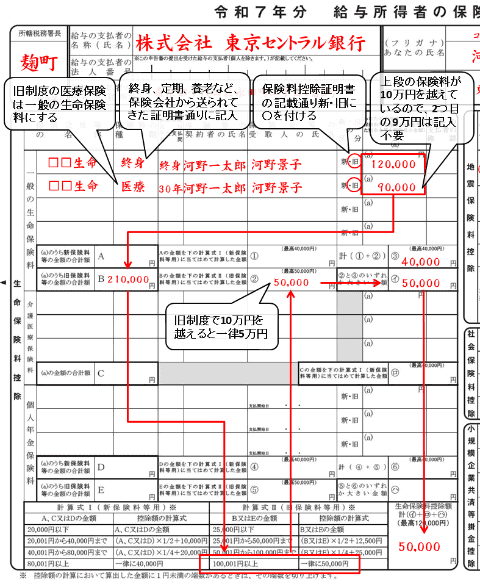

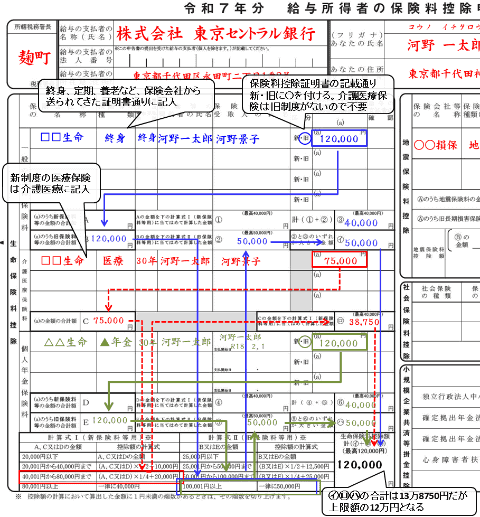

記入例2:旧制度の一般生命保険+新制度の介護医療保険+旧制度の年金保険の場合

2つめの記入例は新旧の保険がてんこ盛りだ。旧制度の一般生命保険に12万円、新制度の介護医療保険に7万5000円、旧制度の年金保険に12万円となっている。内容も図も複雑になったので、旧制度の一般生命保険は青文字/青実線、新制度の介護医療保険は赤文字/赤点線、旧制度の年金保険は緑文字/緑実線とした。

一般の生命保険料は、先ほどの記入例と同じだ。青の実線矢印に沿って計算し、控除額は5万円(イ)となる。新制度の医療保険は、下段の介護医療保険料の欄に記入する。赤の点線矢印に沿って7万5000円の保険料を[計算式I(新保険料等用)]の40,001円から80,000円までの計算式「7万5000円×1/4+20,000円=3万8750円」と算出し、控除額の3万8750円を(ロ)に記入する。

旧制度の個人年金保険料は、記入例の緑の実線矢印に沿って計算すると、控除額は5万円(ハ)。一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額の合計は13万8750円となるが、生命保険料控除の全体の上限が12万円なので合計の欄は12万円となる。

「地震保険料控除」の記入

右側の上段、[地震保険料控除]の欄も証明書を手元に用意しよう。保険会社の名称、保険の種類、保険期間など証明書を見ながら記入する。地震保険の満期・更新で証明書が2枚ある場合は、保険料を合算して計算・記入しよう。

「社会保険料控除」の記入

地震保険の下の[社会保険料控除]の欄は、毎月の給与から天引きされている厚生年金、健康保険などは会社が把握しているので自分でこの欄に記入する必要はない。記入が必要なのは、年の途中で就職し、それまでプー太郎(就職活動)をしている期間に自分で国民年金、国民健康保険を支払った場合や、20歳を超えた大学生の子の国民年金を代わりに支払った場合はこの欄に記入する。

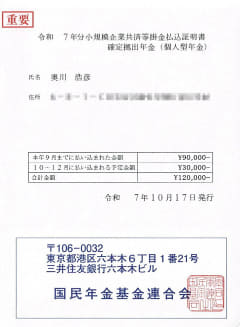

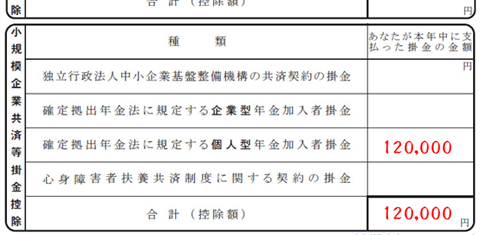

「小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)」の記入

最後は下段の[小規模企業共済等掛金控除]。「iDeCo、何それ?」という人はスルーだ。近年急増している個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している人は、このブロックの[確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金]の欄に記入しよう。

iDeCoに加入している人は控除証明書の合計金額に記載された金額を申告書に記入する。記入例は個人型年金加入者掛金に証明書の合計金額12万円を記入している。

繰り返しとなるが、生命保険は10年、20年と変更なく加入し続ける人が多い。税制改正がなければ、ずっと同じ内容を記入することとなる。前年の申告書のコピー、スマホ写真、PDFなどを保存しておくと楽に記入ができる。

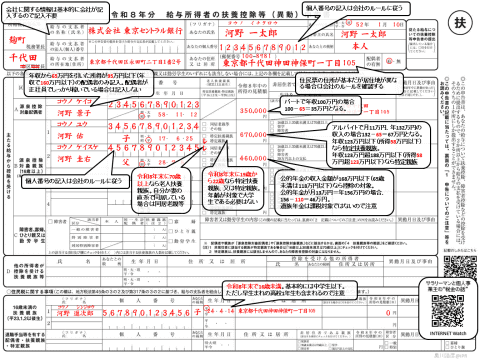

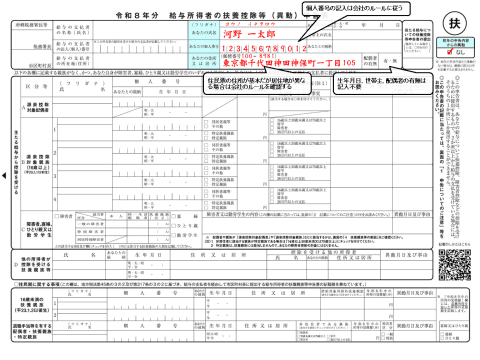

「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入する

年末調整の最後の1枚、「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、来年1月以降の給与から天引きされる所得税の税額を決めるための申告書だ。扶養親族の申告に漏れがあると、毎月の所得税が増えるので漏れがないように記入したい。

毎月天引きされる所得税はどうやって決まる?

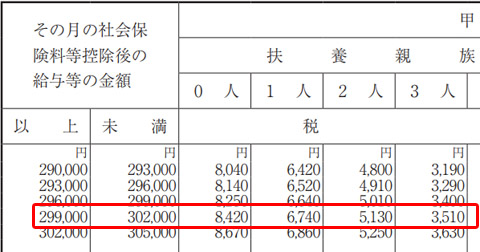

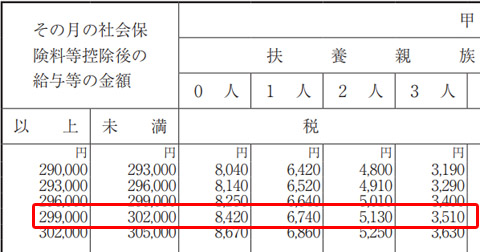

サラリーマンは毎月の給与明細に、天引きされた所得税の金額が記載されている。今年2025年(令和7年)の所得税は「給与所得の源泉徴収税額表(令和7年分)」によりその月の給与の額から算出され、“みなし金額”がその月に納税されている。

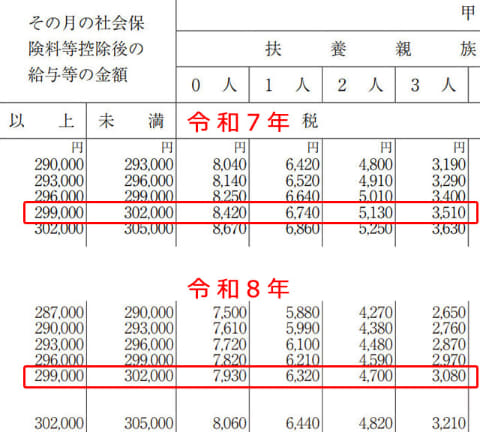

例えば「給与所得の源泉徴収税額表(令和7年分)」の[その月の社会保険料等控除後の給与等の金額]の299,000円以上302,000円未満の部分を見ると、[扶養親族等の数]が0人:8,420円、1人:6,740円、2人:5,130円、3人:3,510円……と、7人まで納税額(その月に天引きされる額)が記載されている。この表を見ると、扶養親族の人数が増えると天引きされる所得税が減ることも分かる。

令和7年分と令和8年分の「給与所得の源泉徴収税額表」を比較してみよう。同じ299,000円以上302,000円未満の部分を見ると、令和8年分は基礎控除と給与所得控除が変更されたことで、天引きされる金額が減っていることが分かる。

令和7年に関しては、本来は令和8年と同額になるはずだが、基礎控除・給与所得控除の改正が決まった時期が遅かったため、令和6年と同額が天引きされ、年末調整で減税分を精算することとなった。

「基礎控除」と「給与所得控除」が変更、「特定親族」が新設

この扶養親族等の人数を確認するための申告書が「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だ。配偶者や子を書き忘れることはないと思うが、別居の親などを書き忘れると毎月の納税額が増えることとなる。来年の年末調整でリカバリーはできるが、おそらくこの申告書に書き忘れる人は、そのまま何年も控除を受けることなく納税額が増えたままとなる可能性が高いので注意しよう。

また、前述のとおり、今年から税制改正により基礎控除(48万円から58万円に引き上げ)と給与所得控除(最低保障額が55万円から65万円に引き上げ)の変更が行われ、さらに主に大学生の年代のアルバイト所得に関連してくる「特定親族」の新設など大きな改正が行われた。そのため扶養親族の構成が変わらなくとも、記入する内容が前年と異なってくる可能性もあるので、確認してほしい。

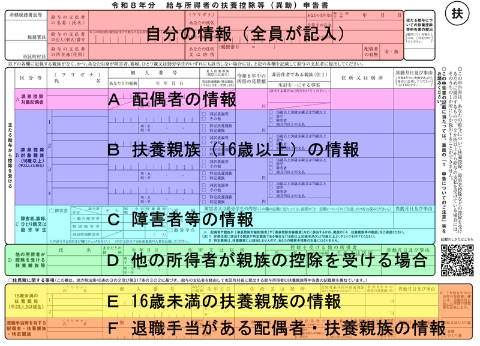

住民票と居住地が異なる人は住所の記入に注意が必要

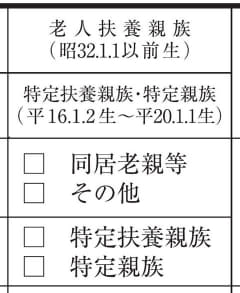

この申告書は7つのブロックに分かれている。多くの人が該当するのは最上段の自分の情報、Aブロック:配偶者の情報、Bブロック:扶養親族(16歳以上)の情報、Eブロック:16歳未満の扶養親族の情報だ。ここではこの4つのブロックを順番に見ていこう。

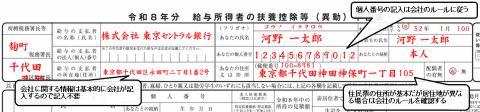

最上段は自分の氏名、個人番号(マイナンバー)、生年月日、世帯主の氏名と続柄、住所、配偶者の有無を記入する。個人番号の記入は会社のルール(過去に報告していれば記入不要など)に沿って、必要があれば記入する。世帯主の氏名欄は、自分が世帯主の場合は自分の名前を記入し、続柄は本人。例えば父親が世帯主の場合は父親の氏名を記入し、続柄は父または親と記入する。

自身の住所に関する注意点は、居住地と住民登録の住所が同じなら住んでいる住所を書けばよいが、独身の人で住民票は居住地ではなく実家のままというような場合は会社のルールを確認しよう。この申告書の情報をもとに市区町村にデータが送られて住民税が課税されるが、その際、住民登録がないと役所から会社に確認が行われる。したがって、基本は住民票の住所を書くと思われる。

会社側は実際に住んでいる住所も住民票のある住所も把握しておきたい。会社のルールが住民票の住所を記載となっていれば住所欄には実家の住所を記入。欄外に現住所を記載するルールであれば、それにしたがって記入する。独身で親などを扶養していない人は、この欄を記入したらこの申告書の記入は完了だ。

左側の給与の支払者の名称(=会社名)、法人番号、住所などは会社が記入するはず。市区町村は納税先となる住民票が置かれた自治体を記入するのが基本だが、現住所と住民票が異なる場合は念のため、会社のルールを確認しよう。

「源泉控除対象配偶者」の記入

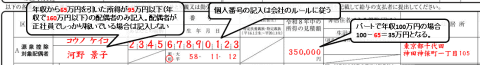

ここからが、この申告書の重要ポイント。配偶者、子、親など扶養する親族を漏れなく記載しよう。最初は[A 源泉控除対象配偶者]の欄。ここには配偶者の情報を記入する。配偶者とは、夫から見た妻、妻から見た夫で、家庭によってどちらも配偶者控除の対象となりえるが、この記載例では配偶者控除の対象を妻として説明しよう。

源泉控除対象配偶者とは

- ① 自分の来年(令和8年)の合計所得金額が900万円(給与の年収1095万円)以下

- ② 配偶者の来年(令和8年)の所得が95万円(給与の年収160万円)以下

青色事業専従者、白色事業専従者などの記述もあるが、該当する人はまれだと思われるので、概ね①②をクリアしていれば源泉控除対象配偶者だ。自分が年収1095万円以下(=ほとんどのサラリーマン)で、パートなどの妻の年収が従来の“103万円の壁”以下、あるいは住民税が非課税となる93万円~100万円以下(住民票を置く自治体による)のままで続けているなら、「源泉控除対象配偶者」となる。

記入欄の[令和8年中の所得の見積額]は、推定される年収から給与所得控除の65万円を引いた額を記入する。年収100万円なら所得は35万円、年収160万円なら所得は95万円といった感じだ。配偶者が正社員で働いているなど年収が300万円とか400万円であれば控除の対象とならない。

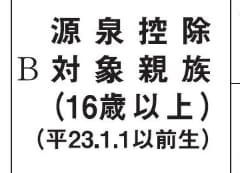

「源泉控除対象親族」の記入

配偶者控除の次は、扶養控除。控除対象の年齢は来年(令和8年)の年末時点で16歳以上(平成23年1月1日以前生まれ)、ほぼ来春に高校1年生になる子から上の年齢が対象だ。ただし、高校1年生でも早生まれ(平成23年1月2日~平成23年4月1日生まれ)だと年末時点で15歳のため、控除対象外(=税金が高くなる)となる。前述の特定扶養親族・特定親族と同じく、早生まれの子を持つ親は税金が増える。

[B:源泉控除対象親族(16歳以上)]の欄は扶養親族(子や親)を記入するが、年齢により細かく分類されている。年齢ごとに見ていこう。以下、年齢は令和8年末時点。控除対象となる所得は令和8年中の見積額となる。

16歳~18歳、23歳~69歳

一般の扶養親族: 控除額は38万円。所得58万円以下(給与の年収123万円以下)。

高校生のアルバイト、就職浪人、フリーター、退職したサラリーマン、定年後のアルバイトなど、子や親が年収123万円以下であれば控除対象となる。親が公的年金を受給している場合は、年齢により控除額が異なる。65歳未満の公的年金控除額は60万円、65歳以上の公的年金控除額は110万円。したがって、公的年金のほかに給与所得などがない場合は、65歳未満で公的年金が118万円以下なら所得が58万円以下となり控除対象。65歳以上で公的年金が168万円以下なら所得が58万円以下となり控除対象。例えば、65歳以上で公的年金の額が156万円なら156万円-110万円(公的年金控除)=46万円と記入する。

19歳~22歳(平成16年1月2日生まれ~平成20年1月1日生まれ)

特定扶養親族: 控除額は63万円。所得58万円以下(給与の年収123万円以下)。

特定親族: 控除額は63万円~3万円。所得58万円超123万円以下(給与の年収123万円超188万円以下)。このうち、所得58万円超85万円以下(給与の年収123万円超150万円以下)までが控除額63万円、所得85万円超123万円以下(給与の年収150万円超188万円以下)は控除額が61万円~3万円まで段階的に減少する。

例えば、アルバイトの年収が132万円なら所得は132万円-65万円(給与所得控除)=67万円と記入し、[特定親族]にチェックマークを付ける。所得が58万円以下なら[特定扶養親族]にチェックマークを付ける。特定扶養親族・特定親族は「大学生の子がいるとお金がかかるから税金を安くしましょう」という趣旨だが、年齢が条件なので大学生である必要はない。浪人生でもフリーターでも、生計を一として、年間の所得が条件を満たせば控除対象となる。繰り返しとなるが、大学1年生であっても早生まれで来年末時点で18歳の子は控除は受けられない。

70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれ)

老人扶養親族: 控除額は48万円(同居の場合58万円)。所得58万円以下。

前述のとおり、親が公的年金を受給している場合は、年齢により控除額が異なる。65歳以上の公的年金控除額は110万円。したがって、公的年金のほかに給与所得などがない場合は、168万円以下なら所得が58万円以下となり控除対象。例えば、70歳で公的年金の額が156万円なら156万円-110万円(公的年金控除)=46万円と記入する。

同居の場合は[同居老親等]にチェックマークを付ける。この場合の控除額は58万円。親が実家暮らしや老人ホームなど、別居の場合は[その他] にチェックマークを付ける。この場合の控除額は48万円となる。

母親が遺族年金を受給している場合は注意したい。遺族年金は課税対象とならないので、厚生年金や国民年金などの被保険者であった父親が亡くなって、母親が遺族年金を受給している場合は、158万円を超えても扶養控除の対象となる。

扶養親族では、19歳~22歳、70歳以上は控除額が増えるので、漏れなく申告しよう。

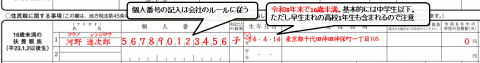

「16歳未満の扶養親族」の記入

下段の[住民税に関する事項]の欄は、[16歳未満の扶養親族(平23.1.2以降生)]を記入する。16歳未満の扶養親族は所得税の控除対象外だが、住民税の非課税の判定や昨年実施された定額減税の人数のカウントなどに利用されるので、令和8年の年末に16歳未満=平成23年1月2日以降に生まれた子がいる人はここに記入しよう。中学生以下が対象となるが、高校1年でも早生まれで、年末に16歳未満の子は含まれる。

「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の主要な部分の記入はこれで完了だ。記入例を参考に、最後の1枚を完成させていただきたい。

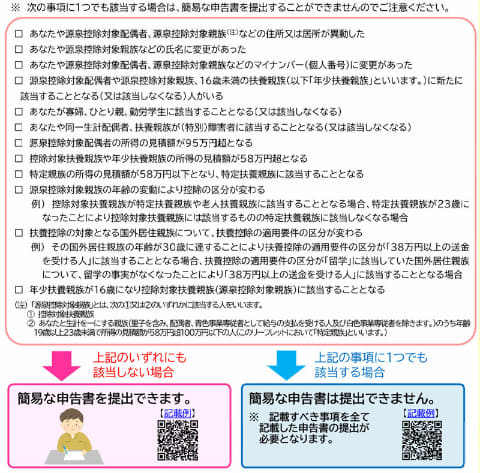

「【簡易対応様式】令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入する

もともと年末調整の記入項目は家族の名前・生年月日や加入している生命保険の名称・支払額など、毎年同じものが多い。手書きの場合、毎回同じことを記入する不毛な作業だ。昨年から新たに加わった【簡易対応様式】の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、「前年と同じなら書かなくてOK!」という申告書で、手書きの人は大幅な効率アップとなる。

利用できるのは前年と変更がなかった人。詳細は「扶養控除等申告書の提出について(令和8年)」のPDFを参考にしていただきたい

記入方法は名前と住所を記入して、右肩の[前年の申告内容から異動]の[なし]にチェックを付けるだけだ。

以上で年末調整の3枚(+簡易対応様式)の申告書の記入は完了だ。マイナンバーを利用して、国民に不毛な作業を強いる年末調整がなくなる日が早く来ることを期待したい。

3.最後に

ここからは筆者の雑談だ。超々々々~複雑になった基礎控除=所得税制=年末調整。筆者は過去に何回も「日本の税制はつぎはぎだらけ。増築増築を繰り返して、旧館から新館の大浴場に行く導線が酷い田舎の温泉旅館のようだ。真っさらから建て直すべき」と書いてきた。昭和の専業主婦が当たり前、子供がいるのが当たり前の時代の税制を引きずっているが、平成・令和の共働き、50代未婚率上昇、少子化、非正規雇用など、変化した社会構造との乖離があると思う。抜本的な税制改正ができる政治家の登場が待ち遠しい。

税の複雑化は加速しているが、読者は「税の三原則」をご存じだろうか。国税庁のウェブサイトでも説明されているが、税の三原則は「公平・中立・簡素」だ。この中で「簡素」の説明はこう書かれている。「税制の仕組みをできるだけ簡素にし、理解しやすいものにします。」これを見て、絶句した人、目が点になった人、吹き出した人がいるだろう。

国税庁の職員は税の三原則を知っているのだろうか。国税庁に入庁した新人は税の三原則をたたき込まれるのだろうか。国税庁の職場の壁に税の三原則が書かれた紙は貼ってあるのだろうか。国税庁の職員は毎朝の朝礼で税の三原則を唱和しているのだろうか。国税庁、財務省、税務署、自民党税制調査会に、大手メディアはこの税の三原則について取材していただきたい。

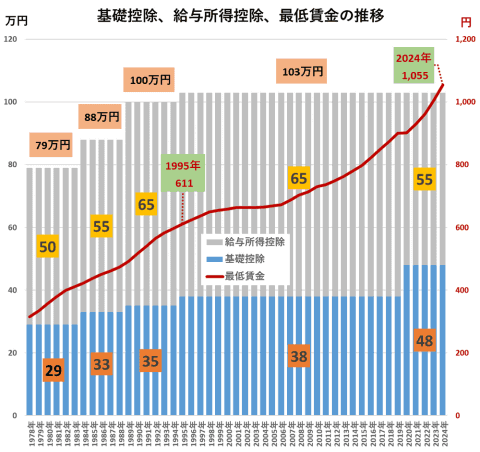

昨年、衆院選の3日前に掲載した年末調整の記事の最後で「最低賃金を上げるなら、同時に103万円の壁を後ろにズラすべきだろう」と書いた。

直後の衆院選で与党が過半数割れ、国民民主党が議員数を4倍に伸ばし、103万円の壁を見直す気運が高まった。大幅な見直しとは言えないが、103万円の壁=基礎控除+給与所得控除の最低保障額が改正されるのは、実に1995年以来30年ぶりだ。

基礎控除と給与所得控除、それを合計した“年収の壁”と最低賃金をグラフにしてみた。1970年代から1990年代までは年収の壁が79万円→88万円→100万円と推移し、最低賃金と同様な伸びに見える。1995年以降30年間、年収の壁は103万円で横ばい。その間に最低賃金は611円(1995年)から1055円(2024年)まで1.73倍となった。

もし103万円が最低賃金と同様に1.73倍になっていたら178万円。国民民主党が目指す「手取りを増やす」がこの178万円だ。1年ぶりに見た国民民主党のウェブサイトで見つけたPDFで、超複雑となった令和7年・令和8年の減税と178万円になった場合の減税シミュレーションが示されていた。

条件設定は不明だが、前述の筆者が算出した減税額と令和7・8年はほぼ同じ。国民民主党の178万円案では、年収600万円で与党案の2万円減税が15.2万円、800万円で3万円が22.8万円となり、確かに手取りが増えたと実感できる内容となっている。

実際には所得税の103万円の壁が引き上げられても、住民税の壁やもっと手強い社会保険の106万円・130万円の壁がある。仮にパート主婦が働き控えをせず年収150万円になっても、夫の社会保険の扶養から外れ、妻自身が国民年金(月額1万7510円:令和7年度)、国民健康保険(自治体と所得による)に加入すると年20万円以上を負担するので手取りは増えない。なので所得税の壁が178万円に引き上げられただけでは万々歳とは言えないが、30年間動かなかった壁がわずかながら動いたことは大きな成果だろう。

念のために付け加えると、社会保険の106万円・130万円の壁はサラリーマンの配偶者に限定される。例えば夫がサラリーマンの場合は、妻は年金を納めなくても老後に年金がもらえる。健康保険も夫の扶養となっている。一方、夫が自営業・個人事業主の場合、妻は働いても、働かなくても国民年金を納める。国民健康保険は世帯人数として負担がある。なので個人事業主の配偶者は106万円・130万円を超えても、もともと国民年金・国保の負担はしているので壁を気にすることはない。逆の見方をすると、サラリーマンの夫が自営業になると、妻の社会保険料を年20万円以上負担しなければならない。脱サラする人は頭の隅に覚えておきたい。

年収の壁を178万円に引き上げた場合、所得税・住民税で年間7.6兆円の減収となるらしい。令和6年に岸田政権が実施した所得税3万円、住民税1万円の定額減税の財源は5兆円なので、それを上回る減収が毎年続くという試算だ。まぁ定額減税は地方自治体と企業の給与担当に重い事務負担を背負わせたので、「オリンピックの経済効果は……」のように、経済損失を加味すると7.6兆円と大差はないかもしれない。

ここで読者に質問。

①自分の税金は少ない方がいい YES or NO?

②国の税収が減って日本が住みづらくなってもいい YES or NO?

筆者は①はYES、②はNOだ。野党は減税、消費税廃止などを公約にしているが、国の税収が減ることはいろいろ問題があると思う。

ガソリンの暫定税率はラスボス退任で急展開、12月末で廃止が決まった。「俺はクルマ持ってないから関係ない」と思っている人もいると思うが、送料無料でネット通販から買ったガジェットも、製造会社、販売店、物流会社などがガソリン代を負担しているので、全ての消費者に影響はある。

埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は記憶に新しい。国土交通省によると2024年の全国の道路陥没は9866件。日本が元気だった昭和の時代に整備された上下水道、橋、建物、道路などのインフラの老朽化対策にも税金は必要だ。

防衛増税。昭和の時代、母親が家にいれば玄関の鍵は開いていて、子供は鍵を開けなくても家に入れた。誰もいないと、玄関近くの植木鉢の下やメーターボックスに鍵が置かれていた(←バレバレ)。それでもあまり事件になることもなかった。昨今、詐欺・強盗集団などに狙われたら鍵を掛けてただけでは安全とは言えない。岐阜の山奥に移住した筆者は、町内でクマの目撃情報を聞くとサッシのガラスにクマが突進してきたらどうなる?と心配している。時代が変わり、国が防衛装備を強化するのは当然だと思う。非武装・丸腰で「隣国同士、仲良くしましょう」では不安だ。

身近なところではゴミの収集。「税収が減ったので可燃ゴミは月1回、資源ゴミは半年に1回収集します」とすれば自治体の負担は減るが、家にゴミ集積専用部屋が必要になりそうだ。少子化対策、医療・介護対策、エネルギー対策……税収が減って日本が住みづらい国になるのは避けたいと思う。

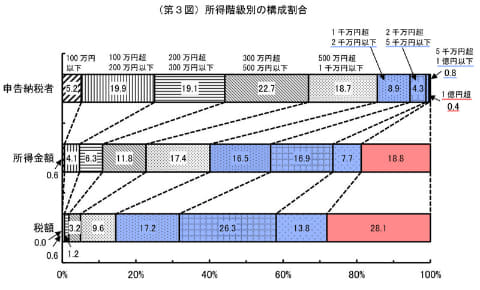

「自分の税金は減り、国の税収は減らない」が理想かもしれない。ならば、お金持ちがたくさん税金を納めてくれたらいい、と思った人もいるだろう。次のグラフは「令和5年分 申告所得税標本調査」に掲載された所得階級別の構成割合だ。

赤色、納税者のわずか0.4%、所得1億円超えの人が納める税額は全体の28.1%。パッと浮かんだ顔ぶれはソフトバンクの……、ファーストリテイリングの……、トヨタの……、ニデックの……など著名経営者の方々には、ものすごい額の税金を納めていただいている。

青色は所得1000万円超の人。赤色を含め所得1000万円を超える人は全体の14.4%。その人達が納める税額は全体の85.4%。お金持ちはすでに十分・たくさん・巨額の税金を納めている。逆に所得500万円以下の人は全体の66.9%だが、納める税額は全体の5%にしか過ぎない。なので筆者は自分が納める税金は、チャリティー募金だと思っている。わずかな募金も集まると「オォ~1億円超えた~」といった感じで、1人で億単位の税金を納めている人には感謝しかない。

仮に消費税を廃止すると、筆者が食べる数百円の牛丼の支払額は1割減るが、食べたことのないA5ランクのステーキや大間の本マグロを日常的に食べ、数千万円のクルマに乗っている人が納める巨額の消費税も減る。税収の3分の1を占める消費税が廃止され、住みづらい日本になるのを筆者は望まない。