特集

年末調整の面倒な生命保険料控除もすぐに計算できる“サポートツール”が便利!

2025年(令和7年分) 年末調整の書き方を図解<第2回>

2025年10月28日 06:55

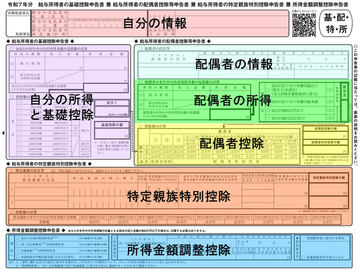

年末調整の書き方、第2回は「令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書」の書き方を説明しよう。少々計算が面倒な生命保険料控除の計算・記入は、生命保険会社が提供している“サポートツール”を利用するとグッと楽になるので紹介したい。

2025年(令和7年分) 年末調整の書き方を図解[目次]

- <第1回>今年は年末調整で税金がたくさん戻って来る!?(別記事)

- <第2回>年末調整の面倒な生命保険料控除もすぐに計算できる“サポートツール”が便利!(この記事)

- <第3回>年末調整の記入漏れによる税金の払い過ぎに注意! 扶養控除の変更点も確認を!(別記事)

※申告書の記入方法についてのより詳しい解説や、「そもそも年末調整とは」「今年の年末調整はどう変わった?」「手取りはいくら増える?」など、年末調整について深掘りした記事も掲載しています。あわせてご参照ください。

読者のお手元には生命保険会社などから保険料控除の証明書が届いていると思う。近年、年末調整の提出期限が早くなり、「保険料控除の証明書がまだ届かない」という声を聞くようになった。筆者は10月上旬にアフラック、10月20日ごろにソニー生命の証明書を受け取ったが、電子データのお知らせはアフラックから9月11日、ソニー生命から10月9日にメールが届いている。証明書の発送が遅い生命保険会社を利用されている人は、電子データ発行の手続きをお勧めしたい。

「生命保険料控除」は約8割の人が申告している

保険料控除申告書は、生命保険や地震保険、近年人気のiDeCoなどで支払った金額を申告し、納める税金を減らすための申告書だ。主役となる生命保険は旧制度・新制度、一般・介護医療・個人年金など複数に分類され、保険料から控除額を算出する式もやや分かりにくく、記入に手間のかかる申告書だ。

国税庁の「令和5年分 申告所得税標本調査」によると、生命保険料控除を受けている人は78.2%。多くの人が記入するこの申告書の主役だ。まずは生命保険会社などから送られてきた控除証明書を手元に用意し、記入を始めよう。

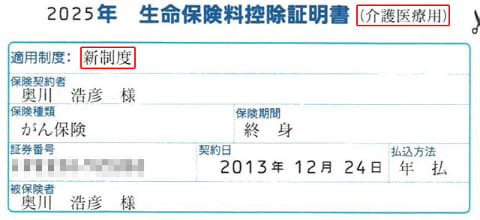

生命保険の控除は、平成23年(2011年)以前に契約した保険が「旧制度」、平成24年(2012年)以降に契約した保険が「新制度」となっている。さらに旧制度は「一般生命保険」(医療保険を含む)と「個人年金保険」の2種類、新制度は「一般生命保険」「個人年金保険」に「介護医療保険」を加えた3種類で、新旧を合わせて5種類に分類されている。

- 【旧制度】「一般生命保険」/「個人年金保険」

- 【新制度】「一般生命保険」/「個人年金保険」/「介護医療保険」

自分がいつ生命保険に加入したかを覚えている人は少ないだろう。「えーっと、結婚した翌年に保険に入ったから……」と記憶をたどる必要はない。手元にある控除証明書に適用制度が旧制度か新制度か、一般(生命保険)用、介護医療用、個人年金用などが記載されているので、それを見ながら記入する。この証明書は記入を終えた保険料控除申告書と一緒に会社に提出しよう。

面倒な保険料控除申告書を記入する

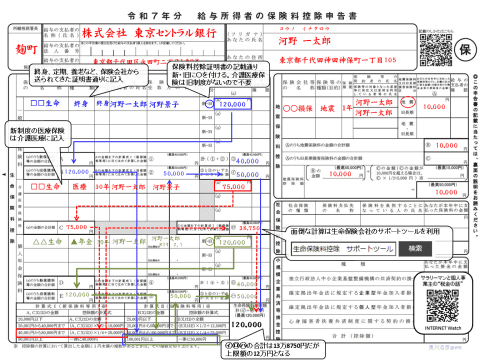

では、記入例を見ながら申告書の記入を始めよう。この記入例では、旧制度の一般生命保険に12万円、新制度の介護医療保険に7万5000円、旧制度の年金保険に12万円とした。内容も図も複雑なので、旧制度の一般生命保険は青文字/青実線、新制度の介護医療保険は赤文字/赤点線、旧制度の年金保険は緑文字/緑実線となっている。

最上段の左側の会社名、法人番号、住所などは会社が記入してくれるはず。右側は氏名と住所。ここの記入は問題ないだろう。

その下の左側が[生命保険料控除]の欄。この申告書の主役となる部分だ。上下4段に分かれていて、上段から[一般の生命保険料][介護医療保険料][個人年金保険料][計算式]と分かれている。

控除証明書に「一般用」などと記載された生命保険は[一般の生命保険料]の欄に、控除証明書の記載内容を見ながら記入する。一般の生命保険料は新制度・旧制度があるので、これも控除証明書に書かれているとおり[新・旧]のいずれかに○を付ける。旧制度では介護医療保険の分類がないので、入院給付金などの医療保険は一般生命保険と同じ分類となっている。

[介護医療保険料][個人年金保険料]の欄も、控除証明書の記載内容を見ながら記入する。介護医療保険は旧制度がないので、新・旧の欄はない。

記入例では、一般の生命保険は青線の矢印に沿って[(a)のうち旧保険料等の金額の合計額]のB欄に12万円を記入。個人年金保険も緑線の矢印に沿ってE欄に12万円を記入。旧制度の保険なので最下段の右側[計算式II(旧保険料等用)]に照らし合わせて控除額の5万円を算出し、その後も矢印に沿って記入すれば完成となる。

介護医療保険は赤点線の矢印に沿ってC欄に7万5000円を記入。最下段の左側[計算式I(新保険料等用)]の40,001円から80,000円までの計算式「(7万5000円)×1/4+20,000円=3万8750円」と算出し、控除額の3万8750円を(ロ)に記入する。

算出された一般生命保険料(イ)、介護医療保険料(ロ)、個人年金保険料(ハ)の控除額を合計すると13万8750円となるが、生命保険料控除の全体の上限が12万円なので合計の欄は12万円となる。

あぁ~面倒くさい。

保険会社の「生命保険料控除申告サポートツール」を活用しよう

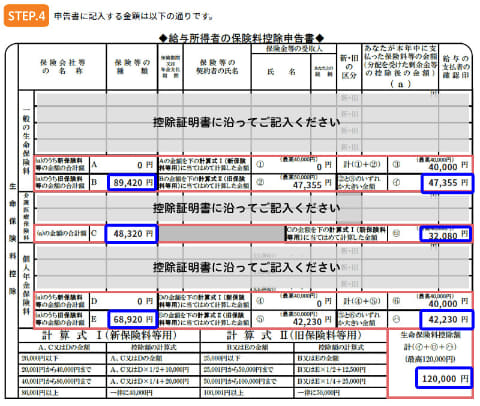

記入例は12万円のように切りのよい金額となっているが、実際の保険料はそうではない。端数のある実際の生命保険料の計算・記入は、生命保険会社が提供しているサポートツールを利用しよう。「生命保険料控除 サポートツール」で検索すると、多くの保険会社の計算サポートサイトを見つけることができる。自分が加入している保険会社でなくても結果は同じなので、積極的に利用していただきたい。生命保険会社のサポートツールは計算結果を記入例のレイアウトで表示してくれるので、どの欄にどの金額を記入すればよいかも分かる。

生命保険は一度契約するとそのまま継続する人が多い。前年に記入した申告書のコピーを持っている人は、保険契約の変更がなければそれを見ながら記入すると楽だ。当然、今年書いた申告書はコピーを取るか、スマホで撮影しておいて来年利用したい。

「地震保険料控除」の記入

右側の上段、[地震保険料控除]の欄も証明書を手元に用意しよう。保険会社の名称、保険の種類、保険期間など証明書を見ながら記入する。地震保険の満期・更新で証明書が2枚ある場合は、保険料を合算して計算・記入しよう。

「社会保険料控除」の記入

地震保険の下の[社会保険料控除]の欄は、毎月の給与から天引きされている厚生年金、健康保険などは会社が把握しているので自分でこの欄に記入する必要はない。記入が必要なのは、年の途中で就職し、それまでプー太郎(就職活動)をしている期間に自分で国民年金、国民健康保険を支払った場合や、20歳を超えた大学生の子の国民年金を代わりに支払った場合はこの欄に記入する。

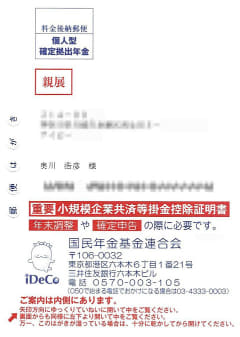

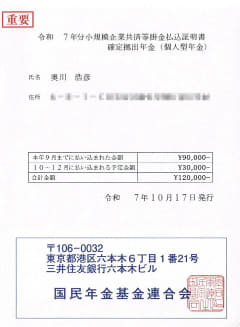

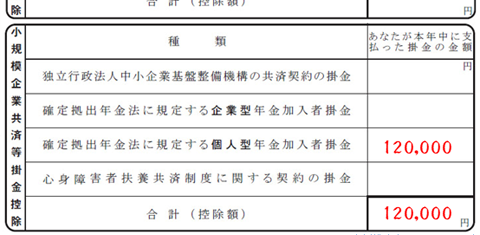

「小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)」の記入

最後は下段の[小規模企業共済等掛金控除]。「iDeCo、何それ?」という人はスルーだ。近年急増している個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している人は、このブロックの[確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金]の欄に記入しよう。

以上で「令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書」の記入は完了となる。

次回『年末調整の記入漏れによる税金の払い過ぎに注意! 扶養控除の変更点も確認を! 2025年(令和7年分) 年末調整の書き方<第3回>』では「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入方法を紹介したい。

※このほか、関連記事『今年は年末調整で税金がたくさん戻って来る!? 2025年(令和7年分) 年末調整の書き方を図解<第1回>』では、「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入方法を紹介しています。