特集

年末調整の記入漏れによる税金の払い過ぎに注意! 扶養控除の変更点も確認を!

2025年(令和7年分) 年末調整の書き方<第3回>

2025年10月30日 17:50

年末調整の書き方を紹介する連載の第3回は「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。この申告書は、来年1月以降の給与から天引きされる所得税の税額を決めるための申告書だ。扶養親族の申告に漏れがあると、毎月の所得税が増えるので漏れなく記入したい。

2025年(令和7年分) 年末調整の書き方を図解[目次]

- <第1回>今年は年末調整で税金がたくさん戻って来る!?(別記事)

- <第2回>面倒な生命保険料控除もすぐに計算できる“サポートツール”が便利!(別記事)

- <第3回>年末調整の記入漏れによる税金の払い過ぎに注意! 扶養控除の変更点も確認を!(この記事)

※申告書の記入方法についてのより詳しい解説や、「そもそも年末調整とは」「今年の年末調整はどう変わった?」「手取りはいくら増える?」など、年末調整について深掘りした記事も掲載しています。あわせてご参照ください。

毎月天引きされる所得税はどうやって決まる?

サラリーマンは毎月の給与明細に、天引きされた所得税の金額が記載されている。今年2025年(令和7年)の所得税は「給与所得の源泉徴収税額表(令和7年分)」によりその月の給与の額から算出され、“みなし金額”がその月に納税されている。

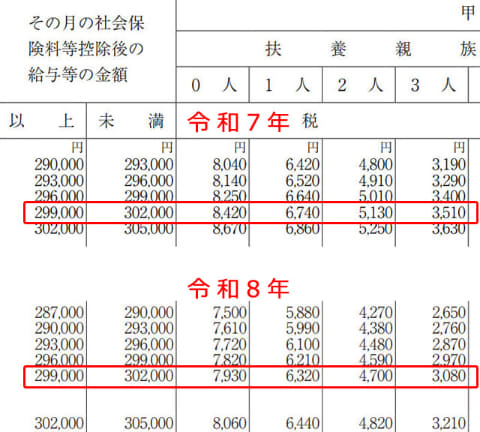

この表で、例えば「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の299,000円以上302,000円未満の部分を見ると、「扶養親族等の数」が0人:8,420円、1人:6,740円、2人:5,130円……と、所得税額(その月に天引きされる額)が記載されている。扶養親族の人数が増えると天引きされる所得税が減る仕組みだ。

令和7年と令和8年の「給与所得の源泉徴収税額表」を比較してみよう。同じく299,000円以上302,000円未満の部分を見ると、令和8年分は基礎控除と給与所得控除が変更されたことで、減税されていることが分かる。

- 令和7年分

0人:8,420円、1人:6,740円、2人:5,130円…… - 令和8年分

0人:7,930円、1人:6,320円、2人:4,700円……

令和7年に関しては、本来は令和8年と同額になるはずだが、基礎控除・給与所得控除の改正が決まった時期が遅かったため、令和6年と同額が天引きされ、年末調整で減税分を精算することとなった。

「基礎控除」と「給与所得控除」が変更、「特定親族」が新設

この扶養親族等の人数を確認するための申告書が「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だ。配偶者や子を書き忘れることはないと思うが、別居の親などを書き忘れると毎月の納税額が増えることとなる。来年の年末調整でリカバリーはできるが、おそらくこの申告書に書き忘れる人は、そのまま何年も控除を受けることなく納税額が増えたままとなる可能性が高いので注意しよう。

また、前述したように、今年から税制改正により基礎控除(48万円から58万円に引き上げ)と給与所得控除(最低保障額が55万円から65万円に引き上げ)の変更が行われ、さらに主に大学生の年代のアルバイト所得に関連してくる「特定親族」の新設など大きな改正が行われた。そのため扶養親族の構成が変わらなくとも、記入する内容が前年と異なってくる可能性もあるので、確認してほしい。

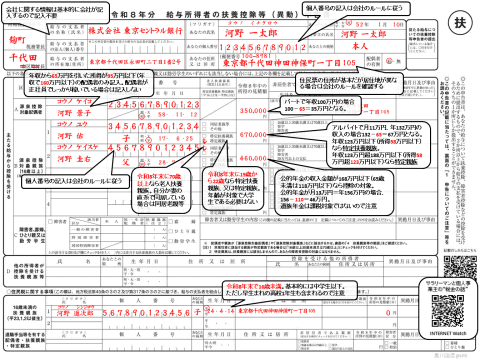

では「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入例を見ながら説明しよう。

住民票と居住地が異なる人は、住所の記入に注意が必要

最上段は自分の氏名、個人番号(マイナンバー)、生年月日、世帯主の氏名と続柄、住所、配偶者の有無を記入する。個人番号の記入は会社のルール(過去に報告していれば記入不要など)に沿って、必要があれば記入する。世帯主の氏名欄は、自分が世帯主の場合は自分の名前を記入し、続柄は本人。父親が世帯主の場合は父親の氏名を記入し、続柄は父または親と記入する。

自身の住所に関する注意点は、居住地と住民登録の住所が同じなら住んでいる住所を書けばよいが、独身の人で住民票は居住地ではなく実家のままというような場合は会社のルールを確認しよう。この申告書の情報をもとに市区町村にデータが送られて住民税が課税されるが、その際、住民登録がないと役所から会社に確認が行われる。したがって、基本は住民票の住所を書くと思われる。

会社側は実際に住んでいる住所も住民票のある住所も把握しておきたい。会社のルールが住民票の住所を記載となっていれば住所欄には実家の住所を記入。欄外に現住所を記載するルールであれば、それにしたがって記入する。独身で親などを扶養していない人は、この欄を記入したらこの申告書の記入は完了だ。

左側の給与の支払者の名称(=会社名)、法人番号、住所などは会社が記入するはず。市区町村は納税先となる住民票が置かれた自治体を記入するのが基本だが、現住所と住民票が異なる場合は念のため、会社のルールを確認しよう。

「源泉控除対象配偶者」の記入

ここからが、この申告書の重要ポイント。配偶者、子、親など扶養する親族を漏れなく記載しよう。最初は[A 源泉控除対象配偶者]の欄。ここには配偶者の情報を記入する。配偶者とは、夫から見た妻、妻から見た夫で、家庭によってどちらも配偶者控除の対象となりえるが、この記載例では配偶者控除の対象を妻として説明しよう。

源泉控除対象配偶者とは

- ① 自分の来年(令和8年)の合計所得金額が900万円(給与の年収1095万円)以下

- ② 配偶者の来年(令和8年)の所得が95万円(給与の年収160万円)以下

青色事業専従者、白色事業専従者などの記述もあるが、該当する人はまれだと思われるので、概ね①②をクリアしていれば源泉控除対象配偶者だ。自分が年収1095万円以下(=ほとんどのサラリーマン)で、パートなどの妻の年収が従来の“103万円の壁”以下、あるいは住民税が非課税となる93万円~100万円以下(住民票を置く自治体による)のままで続けているなら、「源泉控除対象配偶者」となる。

記入欄の[令和8年中の所得の見積額]は、推定される年収から給与所得控除の65万円を引いた額を記入する。年収100万円なら所得は35万円、年収160万円なら所得は95万円といった感じだ。妻が正社員で働いているなど年収が300万円とか400万円であれば控除の対象とならない。

「源泉控除対象親族」の記入

配偶者控除の次は、扶養控除。控除対象の年齢は来年(令和8年)の年末時点で16歳以上(平成23年1月1日以前生まれ)、ほぼ来春に高校1年生になる子から上の年齢が対象だ。ただし、早生まれの高校1年生(平成23年1月2日~平成23年4月1日生まれ)は年末時点で15歳のため、控除対象外(=税金が高くなる)となる。

この連載の第1回で紹介した特定扶養親族・特定親族と同様、個人所得税の年(1~12月)と学年の年度(4月~翌年3月)との期間のズレがあり、早生まれの子(推定4人に1人)を持つ親は税金が増えるアホな仕組みが長年続いているが、改善される見込みはない。

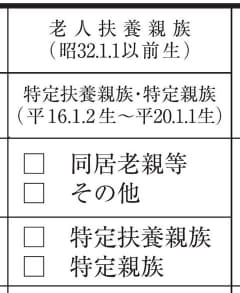

[B:源泉控除対象親族(16歳以上)]の欄は扶養親族(子や親)を記入するが、年齢により細かく分類されている。年齢ごとに見ていこう。以下、年齢は令和8年末時点。控除対象となる所得は令和8年中の見積額となる。

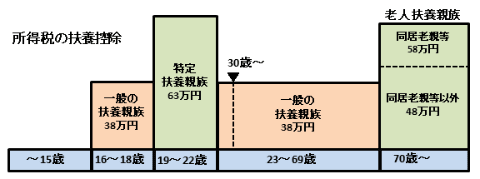

16歳~18歳、23歳~69歳

一般の扶養親族: 控除額は38万円。所得58万円以下(給与の年収123万円以下)。高校生のアルバイト、就職浪人、フリーター、退職したサラリーマン、定年後のアルバイトなど、子や親が年収123万円以下であれば控除対象となる。

19歳~22歳(平成16年1月2日生まれ~平成20年1月1日生まれ)

特定扶養親族: 控除額は63万円。所得58万円以下(給与の年収123万円以下)。

特定親族: 控除額は63万円~3万円。所得58万円超123万円以下(給与の年収123万円超188万円以下)。このうち、所得58万円超85万円以下(給与の年収123万円超150万円以下)までが控除額63万円、所得85万円超123万円以下(給与の年収150万円超188万円以下)は控除額が61万円~3万円まで段階的に減少する。

例えば、アルバイトの年収が132万円なら所得は132万円-65万円(給与所得控除)=67万円と記入し、[特定親族]にチェックマークを付ける。所得が58万円以下なら[特定扶養親族]にチェックマークを付ける。特定扶養親族・特定親族は「大学生の子がいるとお金がかかるから税金を安くしましょう」という趣旨だが、年齢が条件なので大学生である必要はない。浪人生でもフリーターでも、生計を一として、年間の所得が条件を満たせば控除対象となる。繰り返しとなるが、大学1年生であっても早生まれで来年末時点で18歳の子は控除は受けられない。

70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれ)

老人扶養親族: 控除額は48万円、同居の場合58万円。所得58万円以下。

親が公的年金を受給している場合は、年齢により控除額が異なる。65歳未満の公的年金控除額は60万円、65歳以上の公的年金控除額は110万円。したがって、公的年金のほかに給与所得などがない場合は、65歳未満で公的年金が118万円以下なら所得が58万円以下となり控除対象。65歳以上で公的年金が168万円以下なら所得が58万円以下となり控除対象。例えば、65歳以上で公的年金の額が156万円なら156万円-110万円(公的年金控除)=46万円と記入する。

同居の場合は[同居老親等]にチェックマークを付ける。この場合の控除額は58万円。親が実家暮らしや老人ホームなど、別居の場合は[その他] にチェックマークを付ける。この場合の控除額は48万円となる。

母親が遺族年金を受給している場合は注意したい。遺族年金は課税対象とならないので、厚生年金や国民年金などの被保険者であった父親が亡くなって、母親が遺族年金を受給している場合は、158万円を超えても扶養控除の対象となる。

扶養親族では、19歳~22歳、70歳以上は控除額が増えるので、漏れなく申告しよう。

「16歳未満の扶養親族」の記入

下段の[住民税に関する事項]の欄は、[16歳未満の扶養親族(平23.1.2以降生)]を記入する。16歳未満の扶養親族は所得税の控除対象外だが、住民税の非課税の判定や昨年実施された定額減税の人数のカウントなどに利用されるので、令和8年の年末に16歳未満=平成23年1月2日以降に生まれた子がいる人はここに記入しよう。中学生以下が対象となるが、高校1年でも早生まれで16歳未満の子であれば含まれる。

以上で「令和8年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の記入は完了となる。

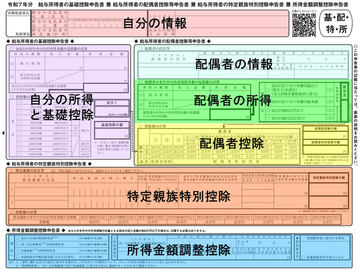

※このほか、関連記事『今年は年末調整で税金がたくさん戻って来る!? 2025年(令和7年分) 年末調整の書き方を図解<第1回>』では「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入方法を、『年末調整の面倒な生命保険料控除もすぐに計算できる“サポートツール”が便利! 2025年(令和7年分) 年末調整の書き方を図解<第2回>』では「令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書」の記入方法を紹介しています。