ニュース

営業秘密の漏えい、サイバー攻撃要因が大きく増加~IPAが企業における営業秘密管理に関する実態調査を発表

生成AI利用についてルールを定めているのは52%

2025年9月2日 07:30

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は8月29日、「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024」報告書を公開した。

同調査は、国内企業における営業秘密の漏えい発生状況や管理・対策などの実態を把握することを目的に

国内企業において情報セキュリティに関わる1200人を対象に、2025年1月23日~31日にオンラインで実施したもの。同種の調査は2016年度、2020年度にも実施している。

営業秘密の漏えい、サイバー攻撃要因が大きく増加

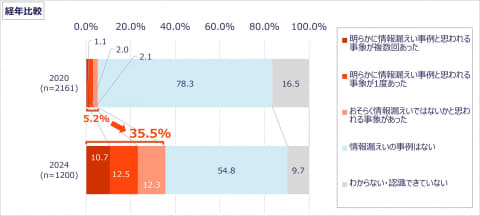

過去5年以内の営業秘密の漏えい事例・事象について認識している企業の割合は35.5%だった。2020年度の調査では5.2%だったが、大きく増加している。

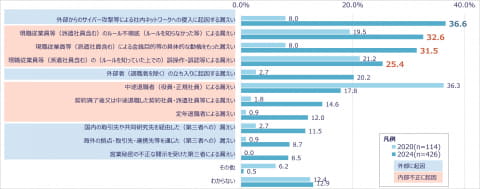

営業秘密の漏えいルートについてたずねいたところ、もっとも割合が高かったのは、外部に起因するサイバー攻撃による漏えいで、36.6%だった。2020年度の調査では8.0%の割合で、大きく増加したことが分かる。このほかのルールでは内部不正に起因するものが多く、現職従業員等によるルール不徹底が32.6%、金銭目的などの具体的な動機が31.5%、誤操作・誤認が25.4%が上位を占めた。

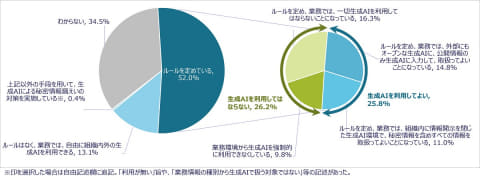

業務における生成AIの利用について、ルールを定めている割合は5割程度

生成AIを業務で利用する際、、秘密情報を誤って生成AIに入力してしまう可能性が想定されている。秘密情報を保護する観点でルールを定めているかたずねたところ、ルールを定めている割合は52.0%だった。そのなかでも生成AIの利用が認められているのは25.8%、認められていないのは26.2%だった。

利用が認められている中での具体的なルールについては、「業務では外部にもオープンな生成AIに対し、公開情報のみを入力してよいことになっている」が14.8%、「業務では組織内に情報開示を閉じた生成AI環境で、秘密情報を含め全ての情報を入力してよいことになっている」が11.0%だった。

一方、生成AIの利用が認められていない中で具体的なルールについては、「業務環境から生成AIを強制的に利用できないようになっている」が9.8%、「業務では一切生成AIを利用してはならないことになっている」が16.3%だった。

IPAでは、生成AIの利用について「適切なルールを整備した上で生成AIを活用することが企業の競争力向上により重要な要素となる。企業における生成AIの適切かつ安全な利活用を一層促す必要があると考えられる」とコメントしている。