特集

これはだまされそう! あなたの口座が詐欺グループに盗まれ、不正利用されています――「盗まれている」で焦らせる詐欺の手口が巧妙だった

犯罪者の“だますテクニック”から学ぶ、だまされないためのポイント<1>

2025年8月20日 06:55

被害が増加しているSNS投資詐欺やロマンス詐欺、振り込め詐欺などの“特殊詐欺”。ひっかからないために重要なのは「相手を知って、自分を知る」こと――すなわち「犯罪者のだますテクニックを知るとともに、被害者がだまされてしまう心理を知る」ことです。

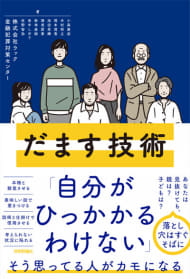

この記事は、そうした特殊詐欺の手口とだますテクニック/だまされてしまう心理について株式会社ラックの金融犯罪対策センターが解説した書籍『だます技術』(技術評論社)より、第5章「考えられない状況に陥れる」手口の一部を抜粋・再構成してお届けするものです。

- あなたの口座が詐欺グループに盗まれ、不正利用されています――「盗まれている」で焦らせる手口(この記事)

- あなたの口座に不正アクセスがあり、利用制限しています――「使えなくなる」不都合で焦らせる手口(別記事)

「盗まれている」で焦らせる手口

自宅の電話が鳴り、受話器を取った。

「私、A警察署のBと申します。○○様ですか?」

警察から電話って、何かあったのかしら?

不安に思いながら用件を尋ねた。

「現在、特殊詐欺グループの捜査をしているのですが、あなたの口座が詐欺グループに盗まれ、不正利用されていることがわかりました」

「えっ、本当ですか?」

「ただ、保護申請をおこなえば大丈夫なので、ご安心ください」

「保護申請って何ですか?」

「保護申請の手続きは警察でおこないます。ただ、そのためにはキャッシュカードを確認させていただく必要があります。手続きは急いだほうがいいので、今から近くを巡回中の警察官をご自宅に向かわせます。キャッシュカードと暗証番号を書いたメモを用意しておいてください」

「わかりました。用意しておきます」そう応えて電話を切った。

どうなるかと思ったけど、警察が手続きしてくれるなら安心だわ。

不安が和らいでいくのを感じながら、電話で言われたとおり、キャッシュカードを引き出しから取り出し、さらに暗証番号をメモした。

***

しばらくして、チャイムが鳴り、玄関を開けた。

「A警察署のCと申します。先ほどBよりお電話差し上げましたとおり、○○様の口座の保護申請をおこなうため、キャッシュカードの確認に伺いました。キャッシュカードとメモはご用意できていますか?」

「はい、用意できています」

「では、確認のためいったんお預かりします」

警察官Cは、キャッシュカードと暗証番号を書いたメモを確認し、カバンから封筒を取り出すと、それらを封筒の中へ入れて両面テープで閉じた。

「最後に、○○様の印鑑で封印する必要があります。印鑑はお手元にお持ちですか?」

「用意していなかったわ。ちょっと待ってくださいね」

そう言って部屋に印鑑を取りに戻り、取ってきた印鑑を警察官に手渡した。

警察官Cは、封筒の閉じ目に印鑑を押した。

「確認が完了しましたので、封筒と印鑑をお返しします。

これから警察署に戻ってすぐに保護申請の手続きをおこないます。手続きが終わりましたらご連絡しますので、それまでは絶対に開封せずに、安全な場所で保管しておいてください」

「わかりました。手続きよろしくお願いしますね」

***

「これで口座を守ることができたわ」

ホッとしながら、警察官を見送って、その封筒を引き出しの奥に入れた。

警察官や金融機関の職員などを装った犯罪者が「あなたの口座が不正に利用されている」などと電話をかけ、最終的には偽のカードが入った封筒とすり替えるなどしてキャッシュカードや暗証番号を盗む手口を「キャッシュカード詐欺盗」といいます。

このような手口は、電話をかける役、訪問する役など、役割を決めて詐欺をおこなっています。この事例では、印鑑を取りに玄関を離れた隙に、偽のカードが入った封筒にすり替えられています。

犯罪に加担してしまっている可能性で一気に焦りや不安が広がる

「口座が盗まれて不正利用されている」

そう告げられれば、「預けていたお金がなくなっていたらどうしよう」といった今後の生活に関する焦りや不安に加え、

「自分も犯罪に加担していると警察から疑いをかけられてしまうのではないか」

「警察沙汰になっていることがご近所に知られたらどうしよう」

など、お金を失うだけではすまない被害が頭を駆け巡り、焦りや不安が増幅してしまうでしょう。

すぐに解決策を提示されることで、疑う余地がなくなる

身に降りかかった悪い出来事、それによって生じる不安や焦りは、すぐにでも解決したいものです。犯罪者はそれを見込んで次の手を打ってきます。この事例では、「保護申請をおこなえば大丈夫」と解決方法を伝えています。

被害者は、解決方法を聞いてホッとした気持ちが優先し、冷静であれば「おかしいのでは」と思える内容でも、疑う余地を失くしてしまっています。

ちなみに、この事例では、犯罪者は被害者に「保護申請」について特段内容を説明していません。犯罪者は被害者をだませると思ったならば、それ以上のことを話すと墓穴を掘る可能性もあるためです。

仮に被害者が説明を求めたとしても、

「口座にあるお金を詐欺グループから守るための手続きです」

「盗まれたお金が全額補償されるための手続きです」

などと、言葉巧みに説明することでしょう。そもそも、「口座が詐欺グループに不正利用されている」こと自体が嘘なのですから。

「警察官」と名乗られ、すべてを信じ込んでしまう

「信頼できる(お堅い)職業は?」

そう聞かれると、警察官や銀行員、役所の職員などが思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。この事例では、電話や訪問において「警察官」と名乗られたことで、すっかり相手を警察官だと信じてしまっています。

このように、公的機関(警察、役所など)の職員や、銀行員を名乗って被害者を信用させてだます手口は、以下のような「話術と仕掛けで信用させる」手口にもあわせて注意してください。

- 実在する役所の部署を装う

- 個人情報を使って話すことで信じさせる

- 「そうかもしれない」と思わせる理由をつける

- 「後ほど担当よりご連絡します」とリアルなやりとりをみせる