清水理史の「イニシャルB」【特別編】

「BIGLOBE」の30年を振り返る インターネットが大変だったあのとき、舞台裏はこんなことになっていました……

- 提供:

- ビッグローブ株式会社

2025年9月8日 06:00

1996年7月「BIGLOBE」という名でインターネット接続サービスが開始されてから、2026年で30年が経過する。時代が変化する中、インターネット上では「ダイヤルアップから常時接続へと変化」したり、「P2P通信が流行」したり……、とさまざまな出来事があった。

そんな中、舞台裏のネットワークを支えてきたBIGLOBEの中の人は、はたしてなにに驚き、どう対処してきたのか? BIGLOBEに行って話を聞いてきた。

序章「来週からインターネットやってくれ」

「なんか楽しかったんですよ……。当時は。昨夜、飲み会があって、僕が入社した当時の部長と、当時の話をしたんですが……」

ビッグローブ株式会社 執行役員 CNO プロダクト技術本部 副本部長 南 雄一氏(以下、南氏)は、自身がBIGLOBEに入社した当時の話題を振り返ってくれた。

南氏が同社に入社したのは1998年。前述したようにBIGLOBEがインターネット接続サービスを開始したのが1996年7月なので、すでにインターネット接続サービスは開始されたタイミングとなる。

さすがにPC-VAN時代を実際に経験した人物は社内に残っていないとのことだったが、南氏がかつての上司の貴重な体験談を教えてくれた。

上司が経験したのは、インターネット前夜の話だ。「来週からインターネットやってくれ」という業務命令があったのが1994年10月。その前から業務になりそうな雰囲気はあったとはいえ、そこからわずか数カ月、1995年2月1日にインターネット接続プロバイダ「C&Cインターネットサービスmesh」の事業が開始され、3月にはAS番号やIPアドレスを取得、3月31日にはダイヤルアップIP接続サービスが開始されている。

当時の社内には、インターネットの専門家という人材がいない状況で、NECの研究部門の力を借りながら、手探りでインターネット接続サービスを立ち上げたという。

筆者もかつてmeshの会員だったが(そういえばドメインがmesh.ad.jpだったことを思い出した)、舞台裏がそんな状況だったとは、思いもよらなかった。確かに、今とは働き方も全然違うが、とにかく目まぐるしく技術が変わる時代だったことは、記憶している。

キーワードとデータで振り返る4年前のインターネット(2000年2月3日)

INTERNET Watch 4周年企画として掲載。「人気のプロバイダー」の1996年に「C&Cインターネットサービスmesh」、2000年に「BIGLOBE」が載っている(INTERNET Watchは1996年2月にメールマガジンとして創刊。Webの記事は1997年1月からのバックナンバーを閲覧できる)。

一番大変だったのはダイヤルアップから常時接続への変化

南氏は、すでにBIGLOBEとしてインターネット接続サービスが開始されてからの入社となるが、大きな時代の変化はすぐに訪れることになった。

2000年代のADSLの登場だ。2000年に「東京めたりっく通信」、「フレッツ・ADSL」が開始され、2001年の「Yahoo! BB」登場以降、熾烈な競争が展開されていく。BIGLOBEもフレッツ・ADSLの接続サービスを提供していたが、この変化は、今振り返っても大きなものだったと南氏は語る。

「ダイヤルアップの64Kbpsから、ADSLでMbpsクラスに帯域が増えたことで、コアネットワークの帯域を拡張する必要がありました。最初は、ATM(135Mbps)やFDDI(100Mbps)で構築されていたんですが、2002年あたりに1Gbpsのイーサ接続が使えるようになりました。『1Gbpsもあれば、当分はこれで大丈夫』と思っていたのですが、帯域が埋まるのはあっという間でした」という。

この時期が、まさに「大変だったが、楽しかった」という状況だったのだろう。

ビッグローブ株式会社 プロダクト技術本部 長田成人氏(以下、長田氏)も、当時の大変だった思い出を語ってくれた。

「2000年代より前、ISDNによるダイヤルアップ接続の時代は、とにかく『ポート数を増やすこと(筆者注:ダイヤルアップの接続を受け付けるポート)』が業務の大きなミッションでした。全国のNTTの局舎でポートを確保するために奔走しました。一時期は、INSネット1500(筆者注:ISDN 64Kbpsの23回線分を利用できる回線)が売り切れになるほどで、とにかく確保するのが大変な時代でした」。

しかし、ダイアルアップ接続が不要なADSLになったことで状況は一変したという。

「『ポートを増やすこと』というミッションが、一転、『ポートを止める』という正反対のミッションに切り替わるタイミングを経験しました。ADSLへの急激なシフトで、注文中のダイヤルアップ用の回線を可能な限りキャンセルすることになり、奔走することになりました」と苦労の思い出を語ってくれた。

南氏によると、コアネットワークの使われ方も、この時代で大きく変化したという。「ダイヤルアップの時代は、テレホーダイの時間、つまり23時以降が帯域のピークでしたが、常時接続になったADSLの登場以降は、現在と同じ22時前後がピークになりました」ということだ。

ちょうど同じ時期、筆者も2001年7月に開始したインプレスの「Broadband Watch(BB Watch)」で、今も続く本連載「イニシャルB」を開始したが、我々のインターネット状況、つまり回線や使い方が大きく変化し、インターネット上でさまざまなコンテンツが登場するようになった時代だ。

BIGLOBE、12月1日よりADSL接続コースを提供(2000年11月8日)

ブロードバンド百景 第四十二景:『FUSION IP-Phone for BIGLOBE』でIP電話を体験 法林岳之(2003年5月1日)

2000年にBIGLOBEがADSL接続の「使いほーだいADSLeコース」(当初は下り640kbps/上り320kbps)を提供。2003年にライターの法林岳之氏が、12Mbpsと高速化した同サービス上でのIP電話についてレポートしている。

帯域だけでなく通信先にも大きな変化を及ぼした「P2P」

ADSLの登場から数年後、2002年以降は、いわゆるP2P通信がブームになった時代でもある。

長田氏によると、「通常、ネットワークのトラフィックは、上りを1とすると、下りが10くらいの帯域の違いとなります。しかし、P2P通信が流行した時代は、上りの帯域が上限に達してしまうほど増えていきました。実際に、その帯域を目にしたときは、『何だこれは?』と驚いたものです」という。

現状も、回線事業者やISPの利用規約などに記載されているが、通信設備が混雑した場合に使用帯域によって通信速度制御が実施されるようになったのも、この時代からではないかと思われる。

南氏によると、この時代の通信の変化は帯域だけでないという。「従来の通信は、Webサーバーなどコンテンツ事業者宛ての通信がほとんどでしたが、P2Pの時代はユーザー間の通信に変化しました」という。通信先やルートという点でも、大きな変化があったという。

映画化された「Winny」はどんな事件を引き起こしたか~本誌記事で振り返る当時の衝撃(2023年3月10日)

P2Pといえば、さまざまな意味で有名なのがファイル共有ソフト「Winny」だ。上記記事は2023年に映画「Winny」が公開された際に本誌の関連記事をまとめたもの。P2Pファイル交換ソフトの流行から開発者である金子勇氏の逮捕、次々と起こる情報流出事件、金子氏の裁判の流れなどを時系列で一覧できる。

FTTHへの移行は思ったより平和

ダイヤルアップから常時接続への移行が、それほど劇的だったなら、現代の主流となる光ファイバー環境への移行も、さぞかし苦労したのではないかと思ったが、実際はそうでもないようだ。

長田氏によると、「ADSLの時代になって、我々が管理する機材の範囲が変化しました。回線としてフレッツを使用する場合、基本的に全国のPOI(筆者注:都道府県ごとのフレッツ網への接続ポイント)以降のネットワークをISPが管理することになります。ダイヤルアップの時代とは違って、ユーザーとの直接的な接続点を管理するのではなく、どちらかというとバックボーンの帯域や品質を管理するという方向に変化していきました」という。

南氏もこの点について補足した。「光ファイバーの普及は、比較的ゆるやかだったこともあり、ネットワークの増強も計画しやすい状況でした」という。

確かに、光ファイバーの登場当初は、価格的にも高かったうえ、高速な回線速度を生かせるようなコンテンツもまだ少なかった時代だ。ダイヤルアップから常時接続への変化ほどの混乱はなかったと言える。

ただ、ほかの事業者との相互接続(いわゆるピアリング)を担当してきた南氏は、こうした時代の流れの中で接続先の変化も実感している。

「2000年代は、いわゆるTier1(ティアワン)と呼ばれる大きな通信事業者、主に北米の通信事業者と相互接続するための交渉がメインでした。それが、P2Pの流行によって、会員数の多いISPとの相互接続という流れに変化しました。そして、その後、現代にいたっては、コンテンツ事業者との相互接続が重要になってきました。動画配信などの利用が増えてきたことで、コンテンツ事業者、CDN事業者などとの交渉が増えていきました」という。

KDDI、BIGLOBE、ニフティなど6社、IPv6事業の新会社を設立(2011年6月8日)

「フレッツ 光ネクスト」でのネイティブIPv6接続サービス、7月21日提供開始(2011年7月19日)

NECビッグローブ(当時)ら6社が、NTT東西のNGN(フレッツ光回線網)上でIPv6ネイティブ方式によるIPv6インターネットのローミングサービスを提供する共同事業を進めることで合意し、日本ネットワークイネイブラー(JPNE)を設立。NTT東西が2011年7月に「フレッツ 光ネクスト」でのIPv6 IPoE接続の提供を開始した。

VNEになったBIGLOBE

BIGLOBEとしての、大きな変化は、現代でも使われているIPv6 IPoE環境で訪れる。

現状、NTT東西のフレッツ光を利用したIPv6 IPoEサービスは、VNE(Virtual Network Enabler)という事業者によって提供される。VNE事業者は、当初3社でスタートしたが、VNE事業者枠の拡大によりBIGLOBEもVNE事業者として登録され、「IPv6オプション」というサービスを自ら提供することになった。

この経緯について、長田氏は「フレッツのPPPoEサービスは、状況によって違いもありますが、ISPが自由に設備を増強するのが難しいという課題があります(筆者注:セッション数=ユーザー数が一定以上にならないと設備を増強できない)。一方で、IPv6 IPoEサービスに関しては、設備を増強しやすく、ユーザー数や利用帯域の増加に対してタイムリーに対応できます」という。このIPv6 IPoEのメリットを生かすために自らVNEとなる道を選択したことになる。

もちろん、組織なので、内部でのさまざまな議論はあったことだろう。実際、現状のISPは自らVNEとなる道を選んだ事業者と、VNEと契約してサービスを提供する事業者に分かれている。単純にどちらがいいと言えるものではないが、南氏や長田氏のようなネットワーク技術者の視点で見れば、やはり自前のネットワークを、自ら管理できる方がやりがいはあるのは事実だ。

この決断は、組織として「正解だった」と両氏も納得するところではあるが、それまでには、いろいろな苦労もあったようだ。

「将来の上場も視野に」NECビッグローブ設立に関する記者会見(2006年3月28日)

「NECビッグローブ」が「ビッグローブ」に社名変更、NEC傘下から新体制に(2014年4月1日)

KDDIがビッグローブを完全子会社化へ 総額約800億円で(2016年12月8日)

BIGLOBE、今日からKDDIグループに(2017年1月31日)

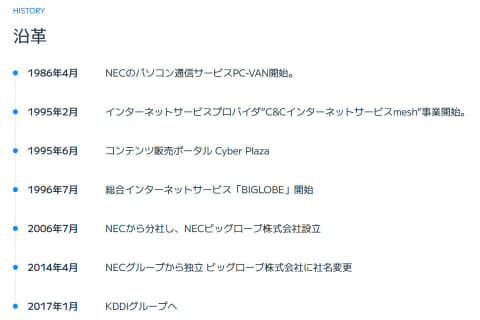

ビッグローブは2006年に「NECビッグローブ」としてNECから分社化。その後2014年にNECグループから独立し、社名を「ビッグローブ」に変更している。2017年にはKDDIグループに入り、現在に至る。

上り下り最大10Gbps、BIGLOBEが「auひかり ホーム10ギガ」提供開始(2018年3月1日)

「BIGLOBE光 auひかり」で10ギガ対応のサービスが開始された。

震災で変わったネットワーク

ネットワーク的な変化という意味では、2011年の東日本大震災の影響もあるという。

南氏によると、「震災の後、ネットワークの拠点が東京に集中していることはリスクが大きいという話になり、2015年に大阪にも拠点を設けることになりました」という。

同様に、同社は2024年10月に福岡にも拠点を設けており、大阪や福岡から直接インターネットに接続できる環境を提供している。こうした取り組みは、ネットワークの冗長性を高める効果もあるが、ユーザーにとっても、わざわざ遠くの拠点を経由しなくても、インターネットに接続できるというメリットを提供できる。

体感できるかどうかは環境次第とも言えるが、実際、九州のユーザーは特定のコンテンツに対して、大阪を経由するよりも、低い遅延でサービスを利用できるという。

BIGLOBEは、こうした拠点の新設に積極的な通信事業者のひとつで、品質に対しての責任感とでも呼べるような意識が強い印象がある。

同様に、2020年前後のコロナ禍でも、リモートワークの普及によってトラフィックが変化したが、こちらについては、業界団体を含めた対策ができたため、しっかりと準備をしたうえで対策ができたそうだ。

総務省が「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会」(2011年4月7日)

東日本大震災を受け、総務省が検討会を実施。NECビッグローブ(当時)など通信大手各社が参加した。なお、「第1回会合は、事業者が現在、震災の復旧対応で繁忙である点に配慮し、メーリングリストで4月8日に開催する予定」とされた。

コンテンツを見るとき、舞台裏を想像してみよう

筆者も、この業界をウォッチして長いが、確かに劇的な変化に右往左往したのは、2000年前後のADSLの時代という印象が強い。ダイヤルアップの時代、もっと言えば、パソコン通信の時代も面白かったが、インターネットの舞台裏として巨大なネットワークの存在を意識したのは、2000年前後という印象がある。

僕らは、「速い」だの「遅い」だの、気軽に文句を言うだけだが、今回、話を聞いた南氏、長田氏はもちろんのこと、それを支える多くの人たちの苦労によって、ネットワークの品質が確保されてきたことを実感できた。

時代の変化もあるが、P2P通信のような我々ユーザーの行動が、彼らの苦労のもとになっていたというのは、思いもよらなかった話だ。これからは、インターネット上のコンテンツを利用する際に、少しでも、バックボーンを支えている人たちの姿を想像することにしよう。

東京・大阪に続く第3のネットワーク拠点は福岡! BIGLOBEが拠点の充実を目指すワケ(イニシャルB)(2025年3月31日)

福岡拠点の本格稼働を本連載でレポートした。