掘り下げると長くなるネットの疑問

「『インターネットは自由だ』と言う人がいるけど、どこが自由なの?」〜ネットの疑問をIIJに聞きました

2025年7月30日 06:50

| 【今回の質問】 |

|---|

| 学校では、インターネットの利用に関して「●●してはダメ」と事細かに言われます。でも、家でネット関係の話題が出ると、父親はしばしば「インターネットは自由だ」と言います。なぜ、ダメなことばかりのインターネットが自由だと思えるのか全く想像がつかず、理由を聞いてみたこともありません。自由だと言う父親のような人は、どう考えているんでしょうか? |

そして、そこから、さまざまな世代や立場の人たちの「共通言語」となるような、インターネットに関する基礎的な理解を見つけ出したいと考えています。本連載に関しては、編集部コラム「IIJの皆さんと『掘り下げると長くなるネットの疑問~IIJに聞きました』という連載を始めます」も、あわせてご覧ください(編集部)。

今回の回答者: 広報部 堂前清隆さん

広報部 技術統括部長

ウェブアプリケーションの開発やデータセンターの建設などを手掛けたのち、現在は広報部技術統括部長としてインターネット技術をIIJ公式ブログ「IIJ Engineers Blog」などで紹介しています。

X(旧Twitter)アカウントは@IIJ_doumae

[目次]

堂前さん:若い世代の人たちが「インターネットは自由? なんのこっちゃ?」と思われるのも、無理もないと思います。学校では、どうしても「○○をしてはいけません」という指導になりがちですし、デマや炎上、誹謗中傷のような暗い話題もしばしばあり、不自由さや窮屈さを感じることも多いでしょうね。

「自由」という言葉はさまざまな意味合いで捉えられますし、インターネットの「自由」について、誰がどれだけ語れば語り尽くせるのかも分からないほどですが、今回は、主に技術的な視点から、10〜20代ぐらいの方の親世代である40〜50代ぐらいの皆さんが考えるであろう「インターネットは自由」の具体的な内容について、私の考えもとにお話ししたいと思います。お話しできるのは「自由」のほんの一部分だけで、それでもけっこう長くなると思いますが、お付き合いください。

ということで、主に次の2つのテーマから、インターネットがもたらした「自由」についてお話していきます。

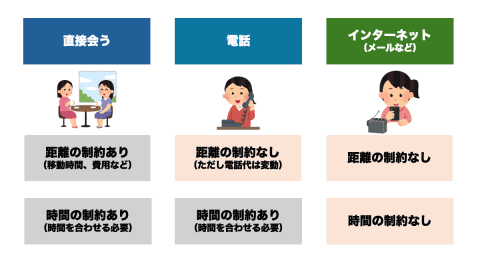

- 距離・時間といった物理的制約から開放されたコミュニケーション

- オープンな技術による、自由な活動が可能な場

インターネットがもたらした「距離・時間の制約からの自由」

堂前さん:「距離・時間といった物理的制約から開放されたコミュニケーション」というのは、20代ぐらいの方にとっては当たり前すぎて、反対に「物理的制約があるコミュニケーション」を想像できないかもしれません。とはいえ、このことが、うるさく思うほどに学校などで「インターネットで●●してはダメ」と言われる主な理由でもあります。

インターネットが普及する前、私たちが深夜までずっと友達とやり取りするようなことは、なかなかできませんでした。それまでにあったコミュニケーション手段といえば、直接会うか、固定電話(携帯電話が普及し始めたのはインターネットとほぼ同時期)か、あとは手紙か、といったところでした。

これらを使う場合、子どもが夜中に友達に会いに行くなんて、常識的にあり得ませんし、遠くであれば会いに行くのも難しくなります。手紙も、すぐ届くわけではありません。固定電話は距離的な制約をなくして話せますが、お互いに時間を合わせる必要がありますし、通話時間に応じて通話料がかかります。それに、子どもが長電話をしていたら、親から注意されたでしょう。

——インターネットがない時代には、距離や時間の制約が行動を制限していたけど、インターネットでは、そうした制限から開放された、ということですね。メールやLINEなどは、相手との距離にかかわらず、お互いの都合のいいタイミングでやり取りできますし、親に干渉されることもなく、好きなだけ使うこともできます。

堂前さん:ですね。そうしたことは、インターネットのもたらした「自由」として実に分かりやすく、私たちは大いにこの恩恵を受けていると言えます。

「自由」の裏返しとして生まれた危険や衝突

堂前さん:ただ一方で、「自由」であるがために危険な目に遭う可能性も高まっている点に、注意が必要です。

物理的な制約があった時代には、ある程度自然に危険と距離がとれていましたが、どこかに出かける場合でも、インターネットによってその制約がなくなったことで、距離感がつかめなくなった、という面があると思います。また、出かけるときには治安のよくない場所を避けたり、深夜には出歩かないようにしましたし、親も出かける子どもに対して「気を付けなさい」と声をかけるなどして、注意を促すこともできました。

しかし、インターネットではあらゆるものと距離や時間の制約なくコミュニケーションできてしまいます。有名人や遠くに住む人などと簡単にコミュニケーションできる機会もある一方、犯罪やさまざまな悪意を持つ相手とのコミュニケーションが発生する機会も多くなります。そして、スマートフォンやPCを操作している子どもが何をしているか、親としても把握しにくい。結果、昔よりも「利用者自身が注意しないといけないこと」は増えていると言えるでしょう。こういったところは「自由」の裏返しとしての危険性ということになるでしょうね。

——インターネットは「自由」でもあるけれど、子どもにとっては、うまく判断して危険を避けることが難しい場面も多くなる。そうなれば「●●してはダメ」と言わなければいけないことも増えるし、「親子で話し合いましょう」という話にもなるわけですね。

堂前さん:おっしゃる通りです。そして、大人になれば大丈夫、というわけでもないですね。距離や時間の制約がなくなり、また多くの人がSNSなどに参加していることで、話の前提がうまく共有されていないことや、文化の違いが原因となって、常識的な発言をしたつもりが、思わぬ批判を受けたり、トラブルになってしまったり、ということもあります。

これまでのコミュニケーション手段では距離による制約があったため、自分が発した言葉が異なる文化の人達、例えば外国まで聞こえると言うことはそうそうありませんでした。しかし、インターネットでは距離や空間の制約がないため、予想もしなかった所までダイレクトに自分の言葉が届いてしまうことがあります。文化の違いに起因する摩擦やトラブルが発生しやすくなっているのです。

——そうした「炎上」はよくありますね。こう考えていくと、今のインターネットでは自由が行き過ぎた状態、ということになるのでしょうか……。

堂前さん:何をもって「自由が行き過ぎ」ということになるかは、簡単には語れないかもしれません。ただ、摩擦や衝突が起きやすくなっている、とは言えるでしょうね。

それでも「自由」の恩恵は、確実にあります。昨今では「新社会人は電話が嫌い」のような話がありますが、相手の都合で時間を拘束される電話より、メールの方がいいという人は多いでしょう。また、住んでいる場所や年代、職業などに関係なく、さまざまな人が共通の話題で集まり、コミュニケーションを楽しめるのは、インターネットがあるからこそ、だと言えます。

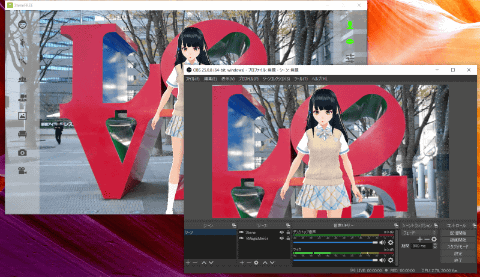

尖った例を挙げれば、VRでのいわゆる「バ美肉おじさん」——おじさんがバーチャルリアリティの世界で美少女の姿に“受肉”して、みんなで集まる——のようなことは、今の技術を使った「自由」の極みだと言えるかもしれません。自分を好きなように演出し、本来の自分でない自分になって楽しむこともできてしまうわけです。

——確かに、インターネットがない時代と比べて、さまざまな制約から「自由」になったのですね。一方で「自由」だからこそ、気を付けなければいけないことも多くなっている、ということが分かりました。

誰も「インターネット」を管理していない

——続いて「オープンな技術による、自由な活動が可能な場」について伺いたいです。インターネットに初期から触れてきた人は「あのころは自由だった……」と、皆さん目を輝かせて語っているような気がしていて、物理的制約から開放されること以外にも、今の20代ぐらいの知らない魅力が、インターネットにはあるのかな、と思います。

堂前さん:なるほど、目が輝いているように見えるんですね(笑)。

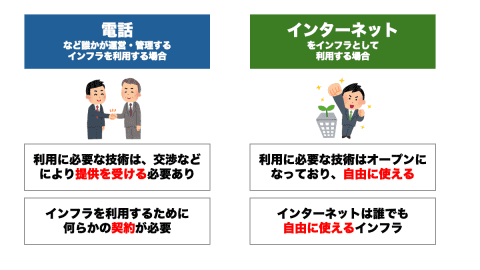

インターネットで使われる通信技術は、基本的に公開されていて、特定のどこかの会社がライセンスを持っていたりするわけでもなく、誰もが自由に利用できます。ある企業は通信機器を作り、ある人はウェブサービスを作り、といった活動が自由に行えますし、自分の文章や動画などのコンテンツを発信したり、新しいビジネスを立ち上げてお金を稼いだり、といったことも自由に行えます。

これが、「オープンな技術による、自由な活動が可能な場」ということです。インターネットではないもの、例えば、これまでにないビジネスを立ち上げるために電話網に新しい機能を追加しようとするなら、日本で電話網を管理し、サービスを提供しているのはNTT(NTTグループ)ですから、NTTと交渉し、何らかの契約をして、技術や設備を改造してもらわなければ実現できません。

しかし、インターネットなら、ビジネスのために必要なサービスを動かすサーバーを構築して、インターネットに接続すれば、基本的には誰に断る必要もなく、自由に機能を追加できます。

インターネットは企業や学術機関、行政機関などが管理するネットワークの集合体ですが、全体としての「インターネット」そのものを誰かが管理しているわけではありません。必要な技術を使って自分で構築したネットワークを接続すれば、それもまたインターネットの一部となり、ビジネスを始めたりもできるのです。インターネットを利用すること以外に関しては、ビジネスの内容によって届け出や契約などの手続きも必要になるでしょうけども。

——これだけ大規模で、複雑なものを、誰が管理しているわけでもない、というのは、ちょっとイメージしづらいです。どうして、誰が管理しているわけでもないインターネットが、動き続けていられるのでしょう?

堂前さん:大雑把なイメージですが、インターネットは、新しいネットワークの追加や切断があったとしても、それに適応してネットワークの情報を自動的にアップデートするように設計されているのです。

例えば、ある会社のネットワークに障害が発生したとしても、別の会社を迂回して通信を成立させたりとか。障害が起こったネットワークの利用者は影響を受けますが、インターネット全体の視点で見ると、なんとなく動き続けるという感じです。

——なるほど、厳密に全体を管理しなくても動くわけですね。では、誰に断る必要もない、というのは、どういうことですか? 実際には利用契約などが必要ではないでしょうか?

堂前さん:利用者の実際の行動としては、確かにそうだとも言えますね。しかし、こういうケースを考えてみてください。

Aさんは、自宅でインターネットを利用するためにISPのB社と契約しました。このときの契約は、あくまでも「AさんがB社のインターネット接続サービスを使うための契約」であって、インターネットを利用するための契約ではありません。もしもB社との契約が破棄されたとしても、Aさんは別のISPと契約すれば、インターネットの利用を再開できます。

——確かに。インターネットそのものの利用契約ではありませんね。

堂前さん:そうなんです。自分のビジネスのためサービスを立ち上げる場合も、レンタルサーバーやデータセンターとの契約が必要になるでしょうが、インターネットそのものと契約するわけではありません。

全てのコンピューターは同等で、誰にでも可能性がある

堂前さん:インターネットで何かのサービスを始めることは、誰にでもできます。そして、うまく行きさえすれば、誰もがYouTubeやXや、Instagramのような、世界的なサービスを作ることだってできるのです。とはいえ、最初にインターネットに接続したときからさまざまな大規模サービスがあった世代には、ちょっとイメージしにくいかもしれませんが。

インターネットの特徴の1つに、「ピアツーピア」であることがあります。この言葉もいろいろな意味合いで使われますが、ここで言いたいのは、インターネットに接続されたコンピューター同士は基本的にいずれも同等だ、ということで、YouTubeやXのサーバーも、私のスマートフォンも同等。私が自分で用意したサーバーで、YouTubeに対抗できるような動画サービスを立ち上げられる可能性もゼロではない、ということです。

例えば現Metaが最初に立ち上げたSNSである「Facebook」は、創始者のマーク・ザッカーバーグ氏が大学生のときに、自分でプログラムを組んで、サーバーを借りて始めました。それが世界的なサービスになったのです。

ということで、誰の許可を得ることもなく自由に活動でき、どのコンピューターも同等であるインターネットですから、独自のアイデアや技術を持つ個人や小規模なグループが、大企業と競争することだってできます。

私もビッグになれるかもしれないし、みなさんもビッグなれるかもしれません。特別な地位がなくとも、誰にでもビッグになれる可能性が与えられている。これは、インターネットのまさに自由なところだと思っています。

——そのように考えたことはなかったですね。「誰でもビッグになれる可能性を秘めている」という視点は、新鮮に感じました。

堂前さん:ちなみに、先ほどの「あのころは自由だった……」という言葉に関連して付け加えると、インターネットの黎明期は、まだ何もなくて、誰もが手探りでさまざまなことをやっていて、そういった意味で、今よりも「自由」だったと言えるでしょうね。

言ってみれば、今のインターネットは大都市のようですが、黎明期は手つかずの開拓地のような状態でした。そこで、次々と新しいサービスが立ち上がり、成長していく姿を見てきた世代は、まさに「自由」を感じ、当時を思い出して目を輝かせるのかなと思います。

「IPアドレス1つあれば何でもできる」という体験を

——そういった様子は、後からの世代にはどうやっても見ることができないのかもしれませんね。ちなみに、堂前さんご自身の、インターネット初期の印象的な体験は、何かありますか?

堂前さん:私は学生の頃に、アルバイト先のネットワークにサーバーをつなげて、自由に使ってました。もちろん許可はもらいましたけども。そこで自分のホームページ的なものを運営していて、掲示板にコメントをもらったり、人と知り合ったりして、世界が広がっていったワクワク感を、今でも覚えています。

こうした体験があるから、私たちの世代からすると「インターネットは自由だ」ということは、まさに、という感じなんですよね。ぜひ、今の若い人たちにも、こうした「ネットワークにつながっていて、IPアドレス(情報発信できる環境、という意味で)が1つあれば何でもできる」という体験をしてほしいですね。

誰もが自由に何度でも「世界を再構築」できる

——ここまでお話を伺って、「インターネットは自由だ」と言われる理由は、理解できました。ですが、昔と今では状況が変わっていて、今のインターネットに昔ほどの自由さはないのではないか、とも思いました。

最後にもう1つ質問させてください、もし、堂前さんが20年前と2025年のそれぞれで、今回のような取材ではなく素朴に「インターネットは自由なの?」と聞かれたとしたら、答える内容は変わると思いますか?

堂前さん:20年前というと2005年、ブログが流行り始め、Facebookやmixi(どちらも2004年サービス開始)も始まった頃ですね。その頃は、今ほど説明をせず、「もちろん自由です」と言って、納得してもらえたのではないかなと思います。

2025年だと、「自由です、だけど……」という感じで、単純に「自由です」とだけ言うわけにはいかないかなと思います。

トラブルに遭遇する機会が多くなり、インターネットに関係する規制なども増え、皆さんが不自由さや窮屈さ、息苦しさを感じていて、昔ほど単純に「自由」だという感じではないのは、確かだと思います。加えて、インターネットが普及してから時間が経ち、インターネットがもたらした「自由」さがすっかり当たり前になって、ことさら「自由」だと思われなくなった、ということもあるかもしれません。

ただ、それでも、「自由」であることを否定する必要はないと思います。今回お話ししたような「自由」は、昔から変わっていません。

それに、私たちは、インターネット上で自由に世界をリセットし、再構築できるんです。先ほどは誰でもサービスを立ち上げたりビジネスを始めたりできると言ったり、「バ美肉おじさん」の例を挙げたりもしましたが、同じ要領で、(サービスの規約上問題がなければ)自由な名前を名乗って好きなSNSで好きに活動していいし、いつ活動を辞めてもいい。

自分でいることがしんどかったら、ふと別の自分になってみることもできる。つながりを切り離して、まったく新しい人とつながってみることもできる。今では、Xのような超大規模SNSとか、LINEのような現実の人間関係が投影されやすいサービスが「インターネットの代表」のようになっていますが、当然ながら、それだけがインターネットなわけではありません。

——ああ、なるほど! そういう発想は、「インターネットは自由だ」という考えをもともと持っていないと浮かびにくいものかもしれません。でも確かに、そうした自由は今もありますね。

堂前さん:昔と違い、情報を発信している人はとても多くなっていますし、何か新しいことを始めて、人に見つけてもらうことは昔よりも難しくなっているでしょう。それでも、インターネットの中では自由に何度でも世界を再構築でき、新しい可能性を試せる、ということは、覚えておいていただければと思います。

——ありがとうございました。

| 【回答とまとめ】 |

|---|

| 「インターネットは自由だ」と言われる理由を、インターネットがもたらした2つのこと「距離・時間といった物理的制約から開放されたコミュニケーション」および「オープンな技術による、自由な活動が可能な場」から、説明していただきました。インターネットにより、それ以前の時代と比べて、さまざまな面で「自由」がもたらされたことが分かりました。 それと同時に、昔のインターネットを体験した人たちが感じたような「自由」さを、今感じるのは難しいということも分かりました。ですが、今でも有効な考え方として「IPアドレスが1個あれば何でもできる」「自由に何度でも世界を構築できる」ということは覚えておきたいと思います。 |