読めば身に付くネットリテラシー

「みやブル」は危険なサイトを本当に「見破る」のか? ネット詐欺特化型セキュリティアプリをチェックしてみた

2025年11月7日 06:00

今回は、詐欺対策アプリ「みやブル」を紹介します。「ネットリテラシーを高める」という自助努力に関する情報が多い本連載ですが、巧妙化する詐欺に対しては、自己防衛だけでなく、こうしたアプリも併用して対策することが効果的です。

親や子どもといった家族にも、注意を促すだけでなく、こうしたアプリをインストールしておくことで、ずっと安心できるようになるでしょう。

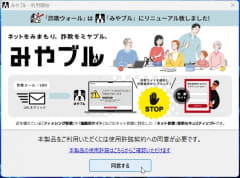

「みやブル」は、以前は「詐欺ウォール」という名称で提供されていました。「詐欺を防ぐ壁」という、その機能を非常に直接的に表現した名前です。機能が伝わりやすい一方で、その専門的な響きが、かえってテクノロジーに不慣れな層にとっては心理的な壁となることもありました。しかし、近年のネット詐欺の主な標的は、むしろデジタル機器の操作に不安を抱える人々や、その家族へとシフトしています。そこで、2025年に「みやブル」へリブランディングすることになりました。

新しい名称は、詐欺を「見破る」という動詞と、親しみやすい「ブルドッグ」のキャラクターを組み合わせたもの。「番犬」や「愛犬」といったコンセプトは、技術的な解説をせずとも、「守ってくれる存在」という直感的な安心感をユーザーに与えてくれます。

「みやブル」は、ウイルス対策機能などは搭載せず、ネット詐欺被害を回避することに特化しています。そのため、統合セキュリティソフトを置き換えるものではなく、むしろ「併用」することで守りを固めることができます。

Windows、macOS、Android、iOSといった主要なOSに対応しており、1つの契約で複数台のデバイスを保護できるライセンス体系も用意されています。「みやブル 1年版」は年額3080円で3台までインストール可能です。3年版は7822円と、割安になっています。月額220円で1台のみインストールできるライセンスもあります。また、30日間の無料体験版も用意されています。

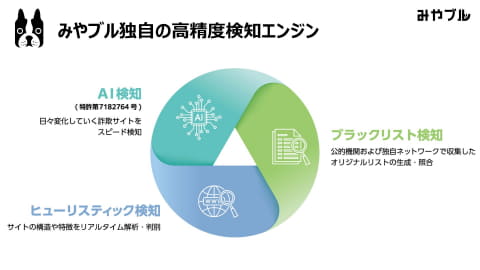

「みやブル」は3つの検知技術を組み合わせ、多層的な防御アーキテクチャでユーザーのデバイスを守ってくれます。

防御のための第一の壁は「ブラックリスト検知」です。これは、既知の悪質なサイトのURLをリスト化し、アクセスを遮断する基本的な手法です。この手法の生命線は、そのブラックリストの質と更新頻度。開発元のBBSS株式会社は、警察庁をはじめとする複数の公的機関と連携しており、日々寄せられる被害相談などから、信頼性の高い脅威情報を迅速にリストへ反映できる体制を構築しています。

第二の壁は「ヒューリスティック検知」。ブラックリストに載っていない未知のサイトに対しても、そのサイトの構造や挙動を分析し、詐欺サイト特有の怪しい特徴を検出します。例えば、公式サイトのドメイン名と酷似している、個人情報の入力を不自然に要求するなど、パターンに基づいた検知で、出現したばかりの詐欺サイトの脅威に対応します。

そして第三の壁が、特許取得済みだという「AI検知」です。フィッシング詐欺サイトの多くは、数時間から数日という極めて短期間で閉鎖されてしまいます。こうした脅威は、人間が把握・確認し、ブラックリストに登録するプロセスでは追いつけません。その部分を補足するのがAIの役割です。過去の膨大なデータを機械学習したAIが、新たな詐欺サイトのパターンを予測・識別し、遮断します。

では、実際に使ってみましょう。「みやブル」のウェブサイトのインストールぺージから、OSなどを選び、インストールします。

パソコンで「みやブル」をインストールしてみる

WindowsやmacOSのパソコンでアプリをインストールし、利用しているブラウザーに「みやブル」の拡張機能をインストールします。アプリの設定画面からGoogle ChromeとMicrosoft Edgeの両方に設定できます。その後、「警告動作を確認する」をクリックし、正常に警告画面が出るかテストしましょう。

公式には、対応ブラウザーはGoogle ChromeとMicrosoft Edgeとなっていますが、Google Chromeの拡張機能に対応するChromium系ブラウザーであれば、動作します。筆者は、Vivaldiというブラウザーを利用しているのですが、問題なく「みやブル」が見守ってくれます。

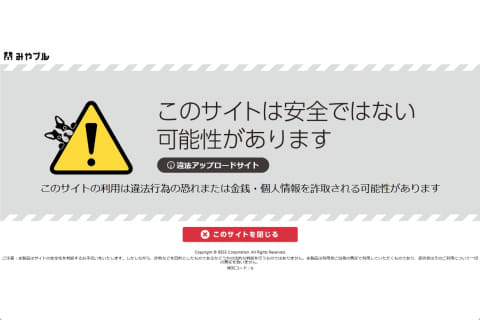

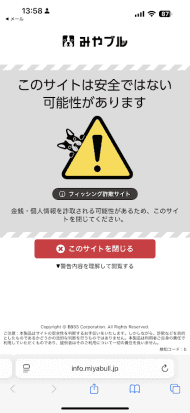

インストール後、怪しいサイトにアクセスすると、「みやブル」の警告画面が開くようになりました。どんな脅威があるのかも表示してくれます。その画面に、強制的に表示するボタンが用意されて“いない”のも親切です(もし、遮断されたサイトをどうしても表示する必要がある場合は、アプリの「検知除外リスト」に除外サイトとして登録すると表示できます)。

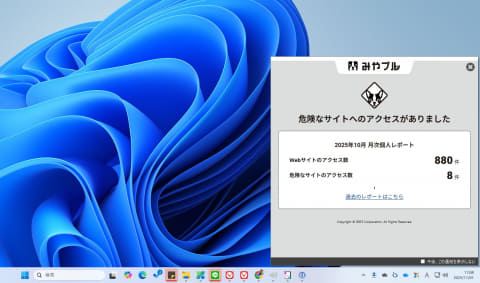

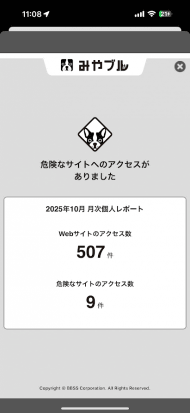

危険なサイトにアクセスしなければ、ユーザーが「みやブル」の存在を意識することはありません。しかし、万一の際の防御壁になってくれるのはとても心強いです。また、月初に、前月の動作レポートが表示されます。アカウントごとではなく、その端末で閲覧したサイト数と遮断したアクセス数を表示してくれます。

スマホで「みやブル」をインストールしてみる

スマホアプリでも、パソコンと同様にウェブ閲覧を保護できます。「みやブル」をインストールしたら、設定を行います。

Androidの場合は、ユーザー補助のメニュー内にある「みやブル」を開き、有効化します。検知対応ブラウザーはGoogle ChromeとY!ブラウザーです。

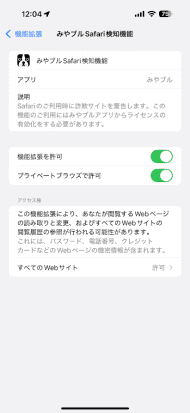

iOSの場合は、「設定」→「アプリ」→「Safari」→「機能拡張」→「みやブル」を開き、「機能拡張を許可」と「プライベートブラウズで許可」をオンにします。加えて、その下の「すべてのWebサイト」をタップし、「許可」をタップすれば完了です。検知対応ブラウザーはSafariのみです。

設定ができていれば、フィッシング詐欺サイトに誘導されそうになってもきちんと遮断してくれます。スマホアプリの場合は、「警告内容を理解して閲覧する」をタップし、強制的に表示することもできますが、危険なのでお勧めしません。もちろん、スマホアプリも月初にレポートが届きます。

ネット詐欺特化型のセキュリティアプリ「みやブル」は、ネットリテラシーに不安を抱える人や、家族の安全を守りたいと考える人にぜひ使ってほしいアプリです。30日間の無料体験版もあるので、まずは家族みんなでインストールしてみてください。そして、実際に「みやブル」に助けられた場面があったか、話し合ってみるといいでしょう。

高齢者のデジタルリテラシー向上を支援するNPO法人です。媒体への寄稿をはじめ高齢者向けの施設や団体への情報提供、講演などを行っています。もし活動に興味を持っていただけたり、協力していただけそうな方は、「dlisjapan@gmail.com」までご連絡いただければ、最新情報をお送りするようにします。

※ネット詐欺に関する問い合わせが増えています。万が一ネット詐欺に遭ってしまった場合、まずは以下の記事を参考に対処してください

参考:ネット詐欺の被害に遭ってしまったときにやること、やってはいけないこと