ニュース

多要素認証を突破するリアルタイムフィッシング、個人投資家を狙う詐欺など、国内ネット詐欺の現状をトレンドマイクロが解説

「有効な詐欺対策は、まず手口を知ること」

2025年4月22日 06:00

トレンドマイクロは、フィッシング詐欺やサポート詐欺、SNS投資詐欺など、日本国内におけるインターネットを活用した詐欺の実態について説明した。

トレンドマイクロ 詐欺対策チーフアナリストの本野賢一郎氏は、「個人だけでなく、法人を対象にした詐欺が増加している。現代の傾向として、インターネットに触れるということは、詐欺にあうということを、全てのユーザーが認識しなくてはならないフェーズに入ってきた」と、強い言葉で現状に警鐘を鳴らした。

暗号資産を狙う詐欺や本人確認情報による「SIMスワップ」など手口が多様に

今回の説明会では、詐欺手法をいくつかに分類し、それぞれの動向について解説した。

フィッシング詐欺は、偽のウェブサイトや電子メールを使用して、ユーザーの個人情報やログイン情報を不正に取得する詐欺手法であり、正規の企業を装って、機密情報をだまし取るといったことも行われている。金融機関やカード会社、携帯キャリアのほか、電気やガス、水道、税金、還付金といった公共料金などに関わるもの、AppleやGoogle、Amazonなどの主要ベンダーを語ったもの、キャッシュレス決済やSNSなどでも、フィッシング詐欺が確認されている。

「ウェブ上でのカード決済が当たり前になり、クレジットカード会社を装うフィッシング詐欺のほか、公共料金の滞納を偽装することで、クレジットカード情報を得て、その情報でカードが使われるといったことも起きている。また、窃取した情報をリスト化して、テレグラムなど(のメッセージングツール上の犯罪者コミュニティ)で販売するケースも確認している。さらに、国税庁を装った偽サイトに誘導して暗号資産を摂取する手法や、運転免許証やマイナンバーカードの本人確認情報を標的としたフィッシングサイトも確認されている」と、さまざまな種類のフィッシング詐欺が横行していることを紹介した。

本人確認情報の悪用例として、「SIMスワップ」についての言及があった。盗んだ本人確認書類をもとに、本人に成りすましてSIMを再発行させ、そこで得た電話番号をほかの犯罪者に販売したり、不正送金に悪用したりしている。トレンドマイクロでは、テレグラムでSIMを不正に作成するサービスを確認しており、情報を収集する犯罪者と、その情報を悪用する犯罪者が連携することで、詐欺が拡大する温床になっていることを指摘した。

多要素認証を突破する「リアルタイムフィッシング」も横行

また、「フィッシング詐欺を防ぐために多要素認証を活用している例もあるが、これを突破するリアルタイムフィッシングが横行している」とし、注意を促した。

ユーザーがフィッシングサイトにログイン情報を入力すると、確認中の画面を表示し、ユーザーを待機させている間に、搾取した情報で本物の銀行サイトにログイン。特定の操作を行い、追加認証の情報を取得。この情報をもとに、ユーザーに追加認証情報を入力させて、電話や認証アプリへの操作に誘導し、詐欺を実行する。有効期間が短い多要素認証をリアルタイムに操作することで突破するのが、リアルタイムフィッシングの特徴となる。

証券会社をかたるフィッシングでは、法人を標的にした事例も

さらに、2024年11月以降、証券会社になりすましたフィッシングが増加し、意図しない中国株を勝手に購入されていたという事例にも触れられた。「2025年3月までに、9社の証券会社に対して、10のフィッシングキットが使われていることを確認した」とし、「NISAの広がりとともに、一般投資家が増加しており、知識不足や管理不足の利用者が詐欺グループに狙われている。家族の大切な資産を運用しているユーザーも多い。セキュリティには気をつけて欲しい」と、本野氏は警告した。

また、2025年2月から3月にかけては、複数の銀行から、「銀行をかたった不審な電話が急増している」として注意喚起が発出していることにも触れた。銀行をかたって企業に電話をしてメールアドレスを聞き出し、そのメールを経由して、フィッシングメールを送信する仕組みだという。また、法務局をかたるSMSとフィッシングサイトも確認しており、そこには、「連絡先電話番号」「連絡希望時間」の入力項目があるため、新たなボイスフィッシングの標的となる可能性があるとも指摘した。

トレンドマイクロでは、このように、法人を対象にしたフィッシング詐欺が増加している傾向があると、注意喚起した。

スミッシングから誘導されるマルウェア「XLOADER」と「KeepSpy」

スミッシングは、SMSを利用した詐欺で、偽のメッセージリンクをクリックさせて、個人情報を盗み取ったり、マルウェアに感染させたりする手法だ。日本では、「XLOADER」(別名MaqHao)と「KeepSpy」という2つのマルウェアが、スミッシングからの誘導により蔓延しているという。

XLOADERは、「配達の際、お客様がお留守だったため、荷物を持ち帰りました」といった不在通知などをかたるSMSを通じて、偽のChromeアプリに誘導し、感染させ、攻撃者からの遠隔操作で指令を受け、SMSを発信するという。感染した自分の端末が、銀行をかたるSMSを発信するといった用途に使われてしまうこともある。

KeepSpyは、大手通信事業者などをかたるSMSから、セキュリティ対策ソフトを装って、感染を誘導。感染すると、同様に攻撃者の指令をもとに、ユーザーの端末からSMSを発信する。2024年8月以降は、定期的に地銀をかたるSMSを発信しているという。「電話番号をもとに、九州の居住者には、九州の地銀の電話番号を活用してSMSを送信している」という悪質ぶりも浮き彫りになっている。

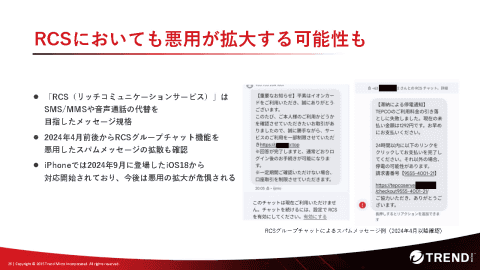

今後拡大が懸念されるRCSの悪用

このほか、「RCS(リッチコミュニケーションサービス)」のグループチャット機能を利用したスパムメッセージの拡散も確認されているという。RCSは、SMSや音声通話の代替を目指したメッセージ規格で、SMSと同様に電話番号をもとにコミュニケーションを行う。

NTTドコモ、au、ソフトバンクが提供する「+メッセージ」、楽天モバイルが提供する「楽天Link」というRCSサービスを提供しているほか、Androidでは「Androidメッセージ」がRCSに対応している()、そしてiOSでもiOS18から「メッセージ」がRCSに対応した(iOSの「メッセージ」でのRCS利用はキャリアの対応が必要で、本稿公開時点ではau、UQ、povoで別途申し込みを行うことにより利用可能)ことから、悪用の拡大が想定されるといい、本野氏は「今後、一気に広がる懸念がある」と警戒した。

サポート詐欺は「怪しい広告を避ける」だけでは対策困難な状態

サポート詐欺は、テクニカルサポートを装い、ユーザーのPCに問題があると偽ってサポート費用をだまし取る詐欺だ。2024年のサポート詐欺の被害報告は6322件に達し、過去最大になっている。

本野氏は「Google広告など、正規のネット広告の仕組みを経由して、詐欺サイトに誘導されてしまうことが常態化している。ウェブページのボタンに偽装した広告から誘導したり、YouTubeやFacebook広告から誘導したりといったことも確認している。以前は、怪しいサイトの広告を避けるといったことが対策になっていたが、いまはそれだけでは対策にならない」と説明。より細心の注意を払うことが望ましいと、注意を促した。

また、2024年7月以降、サポート詐欺の悪質化が進んでいることも指摘。PCの画面全体に黒背景の偽警告が表示され、キー入力も効かず、再起動しても解除されない状態になる事例が報告されているという。ここでは、犯罪者が、遠隔操作ツールである「ScreenConnect」をインストールし、さらに画面ロックツールである「Lock My PC」をインストールしているケースが確認できたという。「それぞれは正規のアプリケーションだが、サポート詐欺のツールとして利用されてしまっている」という事例だ。

スマートフォンを狙ったサポート詐欺も発生している。遠隔操作アプリがインストールされ、偽警告画面を表示したり、ネットバンキングを利用している際の画面操作や、SMS認証の盗み見などが行われる可能性があるという。本野氏は「スマホでは、表示された番号を押せば相手に電話がかかってしまうので、詐欺の被害にあう確率が高まる点が懸念される」との見方も示した。

また、サポート詐欺では、法人が被害にあうケースが増加していることにも触れ、「サポート詐欺では、PCが遠隔操作されてしまうため、PCなどに保存している個人情報や機密情報が窃取されるケースがある。2024年には19件の法人がサポート詐欺の被害にあったことが公表されているが、なかには4万件規模の個人情報が漏えいしたケースがある」という。

ネットに触れている以上、詐欺を回避するのは困難

そのほか、オンラインの出会い系サイトやSNSで、恋愛関係を装って相手の感情につけ込み金銭をかたし取る「ロマンス詐欺」、SNSを通じて、高利回りの投資や仮想通貨の儲け話を持ちかけ、資金を集める「SNS型投資詐欺」、警察や親族などになりすまし、架空の事故や犯罪、親族のトラブルなどを口実に電話やメールで不安を煽り、現金や個人情報をかたし取る「特殊詐欺」などに対して注意するように呼びかけた。

トレンドマイクロの本野氏は、こうしたインターネットを活用した詐欺の実態を捉えて、「あらゆるネットの接点や体験に詐欺が潜んでいる。ネットに触れている以上、詐欺を回避するのは困難になってきた。また、スマホを所有した段階から、ネットに加えて、電話による詐欺の脅威にもさらされることになる」と指摘。

さらに、「闇バイトの募集やフィッシングキットの売買、不正アクセスのノウハウが、ネット上で提供されており、一度危険な情報に触れると、アルゴリズムによってリコメンドされ、簡単に危険な情報に触れる機会が増加する。こうした情報への日常的な接触は、『大したことではない』という誤った認識を生みやすく、『簡単に稼げる』という理由で、とくに若年層が詐欺に加担するリスクを高めている」と、危機感を募らせる。

まずは詐欺の手口を知り、警戒することが重要

一方で、ユーザー側からの有効な詐欺対策手段として、本野氏は、「まずは詐欺の手口を知り、警戒することが有効な対策になる。自分や家族に関する情報がどれぐらい流出しているのかを知ることも大切である。メールアドレスや電話番号がダークウェブに流出しているかどうかを調べるツールがあり、信頼できるものを使用して、事前に確認することを勧めたい」とした。

たとえば、同社のトレンドマイクロID プロテクションでは、個人情報流出チェックが可能だという。

さらに、同社では、2024年10月に、スマホ向けの詐欺バスターを発売。特殊詐欺の疑いがある電話や危険なサイト、詐欺SMSをブロックしたり、スクリーンショットを送信する場合に、その場で相手が詐欺であるかどうかを診断したり、なりすましビデオ通話を検出したりといったことが可能になる。「生成AIにより、最新の詐欺にも対応できるようになる。最近では、実在する警察署の電話番号に偽装した詐欺があったが、こうした場合にも詐欺リスクが高いことを表示して警戒を促すことができる。不審に思ったときに、すぐに相談できる相手としても活用できる」としている。

金融機関などのサイトにアクセスする際には、SMSなどから直接アクセスするのではなく、あらかじめブックマークしているURLにアクセスすることなども推奨している。

トレンドマイクロでは、米国、カナダ、台湾を中心に、日本を含む、世界10カ所以上にリサーチセンターを設置し、脅威に関する動向を調査している。

最後に、本野氏は、「海外のアンダーグラウンドで議論されている詐欺の手法が、その後、日本でも確認されることが多く、今後の日本での詐欺動向の予測だけでなく、日本の法執行機関にも情報を提供し、サイバー犯罪者の逮捕にも協力している。また、半年に一度、リサーチペーパーを公開している」とし、「今後は業界の垣根を超えた知見の共有や、産官学によるデータ連携を通じて、詐欺手口の周知や対策の強化をする必要がある。インターネットを利用した詐欺の可能性がある場合には、すぐに問い合わせが可能な窓口を共同で設置するといったことにも取り組みたい。さらに、国際的な連携によって、詐欺マーケットの解体と犯罪者の撲滅といった根本的な解決を図ることが求められている。コミュニティと技術によって詐欺対策を強化していきたい」と語った。