ニュース

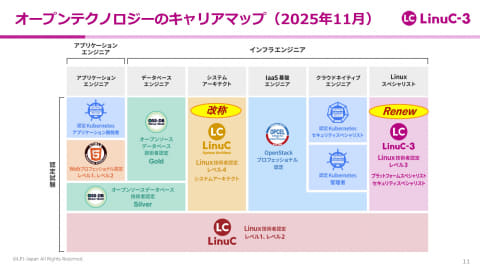

LPI-Japan、Linux技術者認定制度「LinuC」のレベル3で新たに「プラットフォーム」「セキュリティ」のスペシャリスト認定

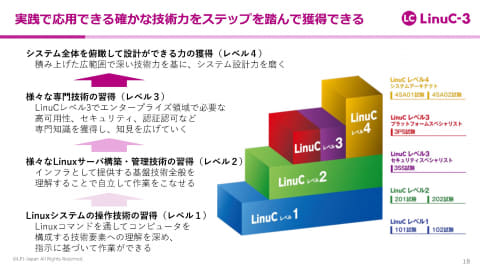

最上位は「LinuCレベル4 システムアーキテクト」、キャリアアップの段階を整備

2025年11月5日 06:30

特定非営利活動法人エルピーアイジャパン(LPI-Japan)は、Linux技術者認定制度「LinuC」(リナック)の試験体系のひとつとして、新たに高可用インフラおよびセキュリティの専門領域にフォーカスしたスペシャリスト向け認定試験「LinuCレベル3 プラットフォームスペシャリスト」および「LinuCレベル3 セキュリティスペシャリスト」を制定し、2025年12月1日から、試験を開始すると発表した。これまでのLinuCレベル3スペシャリスト認定試験を、2つの試験に再構成することになる。

また、最上位認定である「LinuC システムアーキテクト」を、「LinuCレベル4システムアーキテクト」へと改称することも発表した。

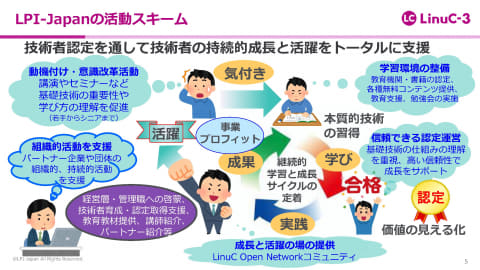

LPI-Japanの鈴木敦夫理事長は、「Linuxに関する技術力を段階的に習得でき、技術者を、成長と活躍に導く、新たなLinuC認定試験体系が完成した。IT技術者が知るべき基礎知識を体系化し、オープンテクノロジーのキャリアマップを策定することができ、効率的に成長できるように設計している。初級技術者から高度技術者への育成指針としての活用も可能だ。技術者が活躍し、事業が収益を生む循環を確立できる」と述べた。

システムの複雑化や新たな脅威に対する基盤設計の必要性を反映

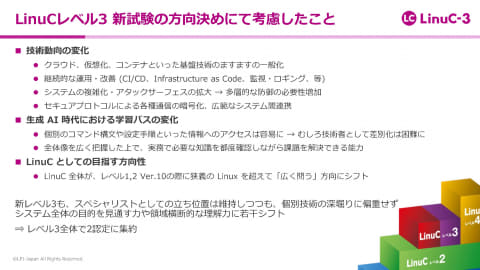

LPI-Japanでは、2020年4月に、LinuCレベル1およびレベル2をリニューアルし、出題範囲をクラウド、コンテナ、オープンソースの文化、アーキテクチャなどを含む内容に大きく改変。市場環境や技術動向の変化などにあわせて再構成した経緯がある。

今回のLinuCレベル3の再構成も同様の狙いがあり、マルチクラウドやハイブリッドクラウドが広がるなか、Linuxが持つ柔軟性を背景に、仮想化やコンテナ技術の基盤として、あるいはクラウドネイティブ開発のコア技術としての重要性が増す一方、システムの複雑化、アタックサーフェスの拡大、増大する新たな脅威に対するセキュリティ基盤設計が必須要素となっていることを捉えた内容へと刷新した。

30人の技術者が参加し、IT現場で求められる専門分野のスペシャリスト像を議論。プラットフォーム技術とセキュリティ技術に集約するかたちへと再構成した。

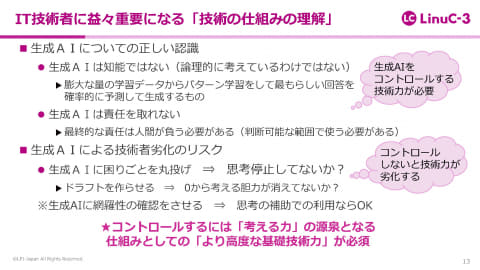

LPI-Japan ITエキスパートの安良岡直希氏は、「スペシャリストとしての立ち位置は維持しつつも、個別技術の深堀りに偏重せず、システム全体の目的を見通す力や領域横断的な理解力を重視する方向に若干シフトした。また、生成AIによって、個別のコマンド構文や設定手順といった情報へのアクセスが容易になり、これらの知識は、技術者としての差別化が困難になってきた。そこで、全体像を広く把握した上で、実務で必要な知識を都度確認しながら課題を解決できる能力を重視した」という。

上級エンジニアが専門知識を得て、知見を広げていくことを意識

新たなLinuCレベル3では、2~7年の経験を積んだ上級エンジニアが対象となり、エンタープライズ領域で必要な高可用性、セキュリティ、認証認可など専門知識を獲得し、知見を広げていくことにフォーカスしている。

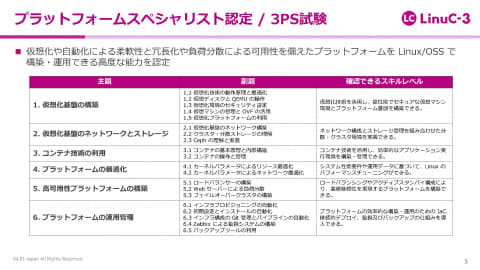

「LinuCレベル3 プラットフォームスペシャリスト認定」では、仮想化や自動化による柔軟性と、冗長化や負荷分散による可用性を備えたプラットフォームをLinux/OSSで構築、運用できる高度な能力を認定。スキルレベルとしては、「仮想化技術を活用し、高性能でセキュアな仮想マシン環境とプラットフォーム基盤を構築できる」、「ネットワーク構成とストレージ管理を組み合わせた分散・クラスタ環境を実装できる」、「プラットフォームの効率的な構築および運用のためのIaC(Infrastructure as Code)、継続的デプロイ、監視およびバックアップの仕組みを導入できる」といったスキルが求められる。

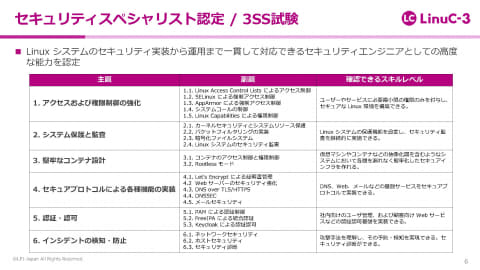

「LinuCレベル3 セキュリティスペシャリスト認定」では、Linuxシステムのセキュリティ実装から運用まで一貫して対応できるセキュリティエンジニアとしての高度な能力を認定。具体的には、「ユーザーやサービスに必要最小限の権限のみを付与し、セキュアなLinux環境を構築できる」、「Linuxシステムの保護機能を設定し、セキュリティ監査を継続的に実施できる」、「DNS、ウェブ、メールなどの基盤サービスをセキュアプロトコルで実装できる」といったスキルが必要になる。

「学び方の啓蒙、学習環境の整備、成長環境の整備と場の提供」

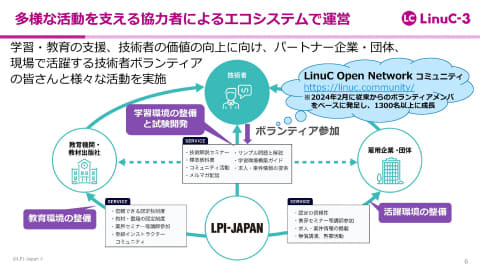

LPI-Japanは、2000年7月に、NECや日立製作所、富士通などの大手IT企業と、Linux先行企業が中心となり設立した非営利団体で、Linuxをはじめとするオープンテクノロジーの技術者を、技術レベルにあわせて認定する機関だ。200社以上の企業や団体がサポートしている。

Linux技術者認定試験である「LinuC」、オープンソースデータベースに関する技術力を認定する「OSS-DB技術者認定試験」、HTML5やCSS3、JavaScriptなど最新マークアップに関する技術力を認定する「HTML5プロフェッショナル認定試験」、OpenStackに関する技術力を認定する「OPCEL認定試験」、Kubernetesクラスタの管理力や技術力を認定する「Kubernetes技術者認定試験」を実施。いずれもベンダーニュートラルの認定試験であり、これまでに、延べ42万試験を実施し、延べ15万人を認定している。なお、LinuC認定は全レベルがITSSのキャリアフレームワークに掲載されている。

LPI-Japanの鈴木理事長は、「オープンテクノロジーの技術者が、基礎として備えるべき考え方や基礎技術力に特化した認定試験であり、ベンダーから独立し、中立、公正、高品質の実践的な認定試験として実施してきた。だが、認定試験は、LPI-Japanの活動の一部であり、学び方の啓蒙、学習環境の整備、成長環境の整備と場の提供している」という。

生成AIの登場を受け、応用力の基となる「より高度な基礎技術力」重視へ

今回のLinuCレベル3の再構成への取り組みは、2019年に100社以上のIT現場をヒアリングした結果が発端となっている。

現場の声を集めると、問題を予見して、トラブルを解決することができる技術者や、全体を俯瞰して技術をリードする上位技術者が育っていないという課題が浮き彫りになったほか、便利な機能だけを知っていて、技術の仕組みを理解していないため、自己解決ができないという課題があること、動的プラットフォームや最新技術の活用など環境変化に対応できていないという課題も表面化したという。

さらに、「生成AIが登場し、この技術が、あらゆることをカバーするようになったが、こうした時代だからこそ、技術者は、生成AIの仕組みを含めて、技術の基本的な仕組みを理解し、応用できる実践的なスキルの育成が必要だと考えている。生成AIは、技術者を劣化させるリスクもある。考える力の源泉となる仕組みとして、より高度な基礎技術力が必須になる」とも指摘した。

2025年12月1日から試験開始、「再受験無料キャンペーン」も実施

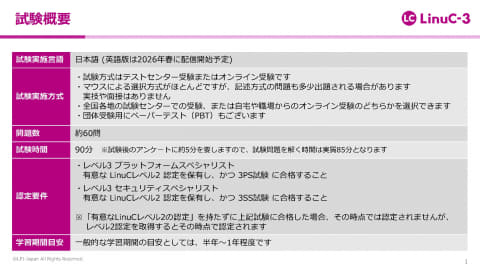

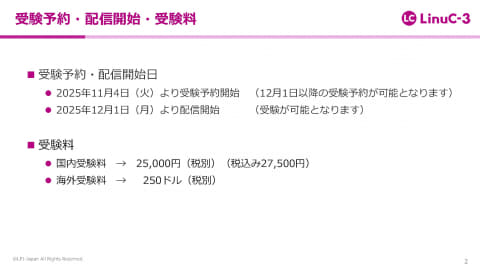

「LinuCレベル3 プラットフォームスペシャリスト」および「LinuCレベル3 セキュリティスペシャリスト」試験は、問題数が約60問で、試験時間は90分間(試験後の5分間のアンケート時間を含む)。2025年11月4日から受験予約を開始し、2025年12月1日から受験が可能になる。全国各地の試験センターでの受験のほか、自宅や職場からのオンライン受験も選択できる。英語版の試験は2026年春から開始する。受験料は2万7500円。

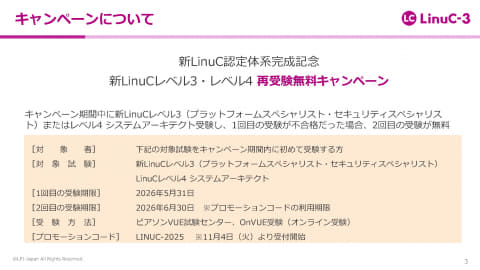

また、2026年5月31日までの受験者を対象に、不合格だった場合に、2回目の受験が無料になる「再受験無料キャンペーン」を実施する。

なお、現行のLinuCレベル3 300試験(Mixed Environment)、303試験(Security)、304試験(Virtualization & High Availability)は、約1年間後の2026年11月30日に終了する。

「現場で求められる高度な専門スキルを証明できる」

説明会には理事企業も参加し、コメントを寄せた。

サイバートラスト執行役員オープンプラットフォーム事業本部長の青山雄一氏は、「Linuxは、活用機会が増え、幅広い領域で活用されている。基盤の高度化により、考慮すべき内容も増加している。新試験のリリースにより、エンジニアのキャリアアップと、Linuxの活用、日本企業の競争力が加速することを期待している」とコメント。

NECクラウド・マネージドサービス事業部門クラウドソフトウェア統括部OSS推進センタープロフェッショナルの中島龍史氏は、「AIやDXの進展により、Linuxプラットフォームの重要性が高まっている。新試験は、プラットフォームの柔軟性、安定性、セキュリティ対策における能力を客観的に可視化するものになるとともに、認定体系が完成することで、技術者のスキルを測る有用なモノサシが生まれる。NECでも積極的に活用する」と述べた。

また、日立製作所マネージド&プラットフォームサービス事業部AIサービス本部OSSソリューションセンタ主任技師の杉本裕紀氏は、「現場で求められる高度な専門スキルを証明できるものであり、IT人材の育成と評価において、重要な役割を果たす。キャリアパスの明確化や人材の定着にもつながる。大いに期待している」とした。

富士通ミッションクリティカルシステム事業本部OSS×AIテクノロジー事業部シニアデイレクターの松下文男氏は、「生成AIをはじめとした先端技術の活用によって、DXが加速する一方で、システム基盤は大規模化、複雑化している。安定稼働を担う技術者の育成は喫緊の課題と認識している。必須となるLinuxおよびオープンソースソフトウェアのスキルを再定義し、IT技術者のキャリアパスを明確化していく。新試験はIT業界の発展に寄与すると期待している」と述べた。