ニュース

データセンターの無線LAN化目指し、ATRら11者が「テラヘルツ波による超大容量無線LAN」技術開発。150GHz帯で高速双方向通信実現

2025年11月25日 09:45

株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)ら11者は11月21日、「テラヘルツ波による超大容量無線LAN」の実現に必要な要素技術・総合技術の開発について発表した。

5Gの普及やAIなどにより、通信回線のトラフィック量が劇的に増大し、大容量かつ同時に多接続できる技術が求められている。現在、大量のデータを扱うデータセンターには大量の配線が必要になり、それが物理的な制約となって、サーバーの移設などを行う際に物理的な制限がかかる。しかし、無線LANにより超大容量のデータ通信が可能になれば、配線による束縛が解消されレイアウトの自由度が高まる。

そこで、超大容量の無線LANの共同開発が開始された。共同開発には、ATR、東京科学大学、千葉工業大学、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)、ザインエレクトロニクス株式会社、広島大学、名古屋工業大学、東京理科大学、徳山工業高等専門学校、国立大学法人東北大学、シャープ株式会社が関わった。

共同開発にあたっては、大きく分けて「超小型多素子アンテナモジュール化技術」「トランシーバー技術」「マルチ周波数協調動作技術」の3つの課題があった。

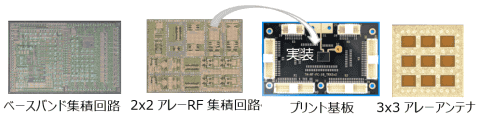

超小型多素子アンテナモジュール化技術は、高密度AiP設計および実装による体積1㎤以下で偏波MIMO対応の16素子フェーズドアレーモジュールを開発。これにより、150GHz帯において通信距離3m、伝送速度100Gbpsを達成した。

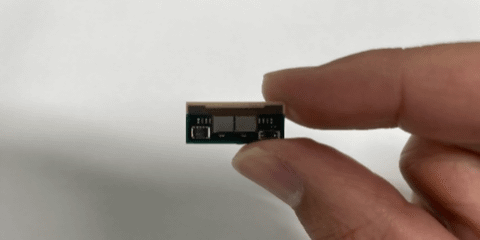

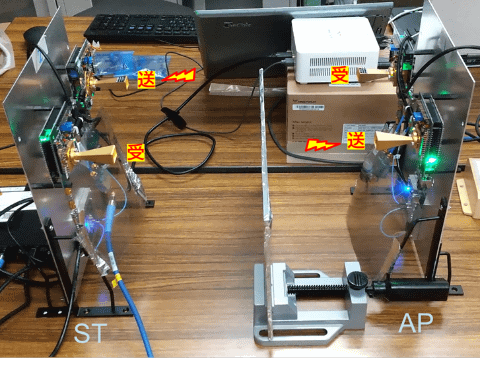

トランシーバー技術は、300GHz帯を用いて、ビーム方向を制御できるアンテナとそれに対応した小型かつ平面のトランシーバーを開発した。2次元フェーズドアレー構造により、±30°以上のビーム制御、複数ストリーム通信の対応、1ストリームあたり40Gbps以上の伝送速度を目指す。

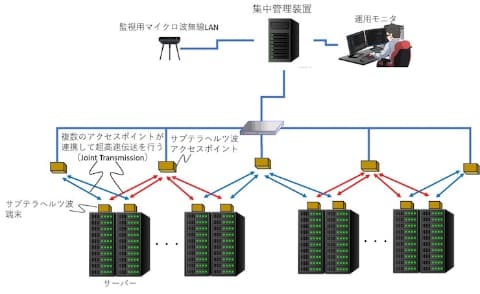

マルチ周波数協調動作技術は、低オーバーヘッドでのアクセスポイント探索技術、無線リソース割り当て技術、Intelligent Reflecting Surface (IRS)を用いた伝搬路制御技術などを確立した。

以上のように、「端末搭載可能な超小型多素子アンテナモジュール化技術(RF-IC、アンテナ・伝搬解析等)の確立」「300 GHz帯で2次元フェーズドアレーにより30度のビーム制御が可能なトランシーバの実現」「150 GHz帯双方向通信システム、伝搬路制御技術、および無線リソース制御技術、ならびに複数周波数帯を活用した接続先アクセスポイント検出技術の確立」など、複数の成果が得られたと発表している。

同研究の成果は、11月26日~28日にパシフィコ横浜で開催される「Microwave Workshops & Exhibition 2025」(MWE2025)で展示されるとともに、11月27日のワークショップ「テラヘルツ波による超大容量無線LANの実現に向けた最新技術動向」で説明が行われる。