ニュース

NTT、光通信において新たな超長波長帯「X帯」を開拓、1040kmで従来の10倍超となる160Tbpsの実証に成功

2025年8月12日 15:00

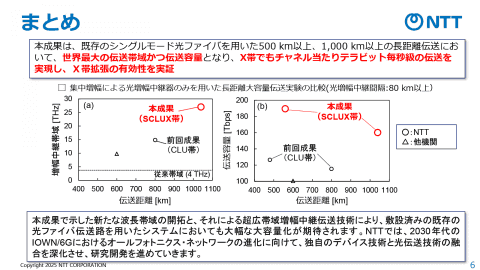

NTTは、従来の光通信波長帯を超えた新たな超長波長帯である「X帯」を新たに開拓するとともに、従来の10倍超となる伝送容量160Tbps(テラビット毎秒)で、伝送距離1040kmの実証に成功したと発表した。

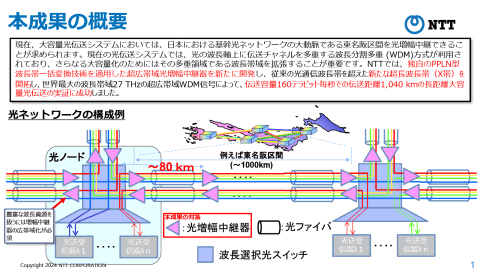

光ファイバー内で生じる特有の非線形作用を積極的に利用した伝送設計技術を活用。世界最大の波長帯域となる27THzの超広帯域波長分割多重(WDM) 信号により、日本における基幹光ネットワークの大動脈である東名阪区間をカバーできる1000km以上の長距離大容量光伝送を実現した。

NTT未来ねっと研究所 トランスポートイノベーション研究部グループリーダの小林孝行氏は、「新たな波長帯域の開拓と、新たな超広帯域増幅中継伝送技術により、敷設済みの既存の光ファイバー伝送路を用いたシステムにおいても、大幅な大容量化が期待できる」とし、「NTTでは、2030年代のIOWN/6GにおけるAPN(オールフォトニクスネットワーク)の進化に向けて、独自のデバイス技術と光伝送技術の融合を深化させ、研究開発を進めていく」と述べた。

新たに開拓した長波長領域(X帯)を含む27THzの波長資源に対応

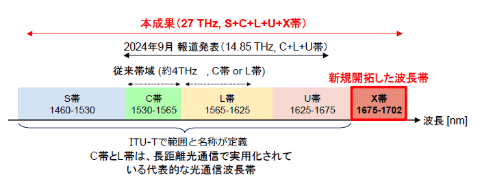

光信号の伝送帯域は、ITU-Tが、範囲と名称を定義しており、S帯(1460~1530nm)、C帯(1530~1565nm)、L帯(1565~1625nm)、U帯(1625~1675nm)がある。そのなかで、C帯とL帯は長距離光通信で実用化されている代表的な波長帯となっている。

今回、NTTが新たに開拓したX帯(1675~1702nm)は、ITU-Tでは未定義のため、NTTが命名したものになる。

NTTでは、「ITU-Tでは、光ファイバーにおける損失がもっとも低くなるところをベースに通信帯域が定義されてきた経緯がある。U帯を超える長波長は、信号伝送には適さないと考えられてきたため、ITU-Tでは名称を定義してこなかったのではないか」としている。

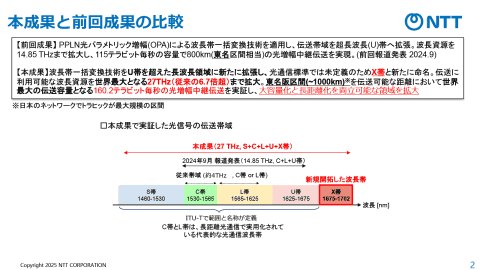

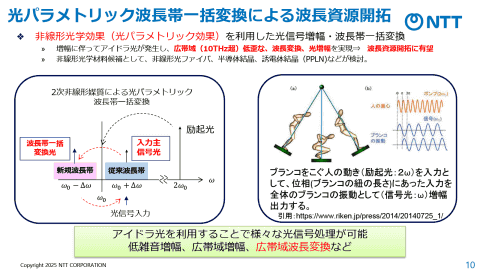

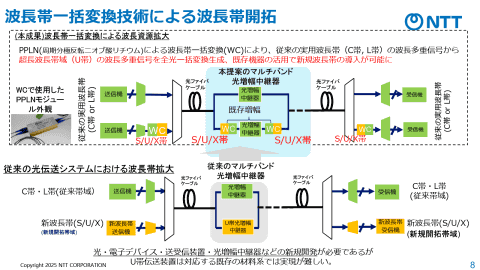

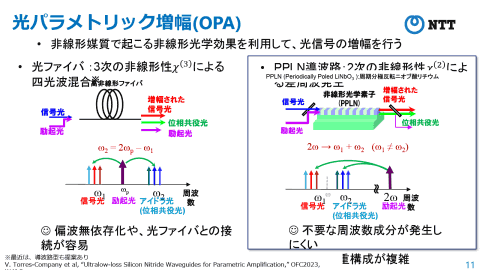

NTTでは、2024年9月に、波長帯域の拡大に向けて、PPLN光パラメトリック増幅(OPA)による波長帯一括変換技術を適用し、伝送帯域をC帯、L帯に加えて、U帯にまで拡張する技術を発表しており、波長資源を14.85 THzにまで拡大。115Tbpsで、800kmの光増幅中継伝送を実現している。今回の成果は、この技術をベースにして、新たに開拓したU帯を超えた長波長領域(X帯)にも拡大。これにより、S帯、C帯、L帯、U帯に加えて、X帯までを含む、27THzの波長資源に対応した。

小林氏は「主力となるC帯やL帯では、約4THzによって伝送システムが構築されているが、それに比べて、6.7倍強に拡大することができる。1000km以上の長距離化とともに、従来比10倍超の大容量化を両立した」と述べた。

S帯~X帯をカバーする超広帯域光増幅中継器

今回の技術には2つのポイントがある。

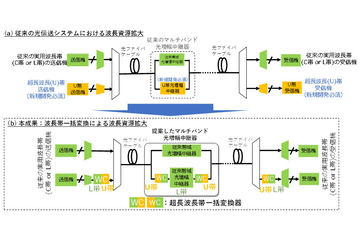

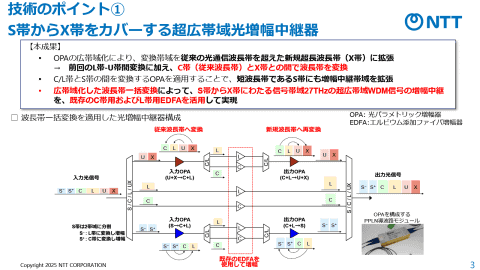

1つめは、S帯からX帯までをカバーする超広帯域光増幅中継器の開発である。

OPAによる波長帯一括変換技術での広帯域化により、従来の光通信波長帯に加えて、X帯にまで変換帯域を拡張。従来波長帯であるC帯と、新たに開拓したX帯との間での波長帯を変換できるようにしたほか、C帯およびL帯と、短波長帯であるS帯の間を変換するOPAを適用することで、S帯にも増幅中継帯域を拡張した。

「広帯域化した波長帯一括変換によって、S帯からX帯にわたる信号帯域27THzに対応した超広帯域WDM信号の増幅中継を可能にした。既存のC帯用およびL帯用EDFA(エルビウム添加ファイバ増幅器)を活用して実現している」という。

光ファイバーの入力光信号は、途中で減衰するため、陸上伝送網では、約80kmごとに増幅中継器を設置することが標準とされている。S帯からX帯までの光信号のうち、C帯およびL帯は、それらの帯域に対応した既存の増幅器(EDFA)を利用できるが、S帯、U帯、X帯は増幅器が一般的ではないため、OPAによって、U帯をL帯に、X帯をC帯にそれぞれ変換し、S帯はC帯およびL帯に分割変換。それにより、C帯およびL帯の従来波長帯の増幅器によって増幅し、出力側でそれぞれを新規波長帯に再変換して、出力信号として伝送できるようにした。

OPAを構成するPPLN導波路モジュールは、2024年9月に発表した成果をそのまま活用し、変換できる帯域を拡張しているという。

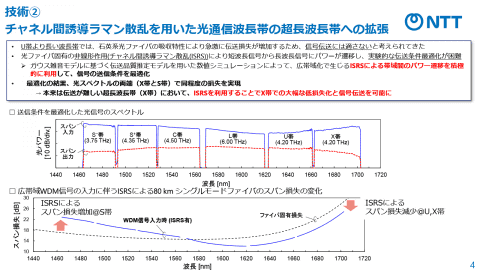

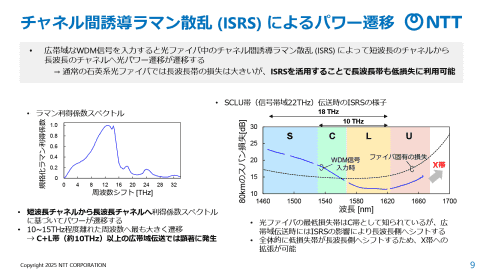

2つめのポイントは、長距離伝送における課題を解決するためのチャネル間誘導ラマン散乱(ISRS)を用いた光通信波長帯の超長波長帯への拡張である。

「C帯やL帯では、パワーの遷移がほとんどないが、U帯より長い波長帯では、石英系光ファイバーの吸収特性によって、急激に伝送損失が増加する。そのため、信号伝送には適さないと考えられてきた。また、光ファイバー固有の非線形作用であるチャネル間誘導ラマン散乱(ISRS)により、短波長信号から長波長信号にパワーが遷移する現象が発生するため、伝送条件が複雑化し、最適化が困難な状況が生まれる。この2つの課題を解決するのが、この技術のポイントになる」とする。

同社が研究開発を行ってきたガウス雑音モデルに基づく伝送品質推定モデルを用いた数値シミュレーションを活用することで、広帯域化で生じるISRSによる帯域間のパワー遷移を積極的に利用。これによって、信号の送信条件を最適化できたという。ISRSは、短波長から光ファイバー伝送を行うと、長波長側に信号が移ることから、短波長側のパワーを少し高めに設定し、ISRSによる損失を加味してバランスしているのが特徴だ。

同技術によって、光スペクトルの両端であるX帯とS帯において、同程度の損失を実現。本来は伝送が難しい超長波長帯のX帯において、大幅な低損失化と信号伝送を可能にしたという。

「S帯ではISRSによるスパン損失が増大するのに対して、X帯ではISRSによって、スパン損失が減少し、その結果、両端で同程度の損失になり、信号伝送に耐えうることを実証した」と小林氏は述べた。

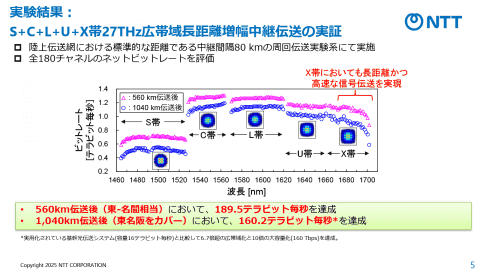

東京-大阪間をカバーする1040km伝送では、160.2Tbpsを達成

実証実験では、S帯、C帯、L帯、U帯、X帯の5つの帯域を用いた27THz広帯域長距離増幅中継伝送を行った。光増幅中継間隔を80kmとした周回伝送実験系において実施。全180チャネルのネットビットレートを評価した。東京-名古屋間に相当する560km伝送では189.5Tbpsを達成。東京-大阪間をカバーする1040km伝送では、160.2Tbpsを達成したという。

今回の成果について、小林グループリーダは、「既存のシングルモード光ファイバーを用いた、500km以上や1000km以上という長距離伝送において、世界最大の伝送帯域と伝送容量を実現し、X帯でもチャネルあたりテラビット毎秒級の伝送を可能にし、X帯拡張の有効性を実証した。実用化されている基幹光伝送システムは16Tbpsであり、それと比較して6.7倍超の広帯域化と、10倍の大容量化を達成した。X帯においても、長距離で、高速な信号伝送を実現する見込みを得ることができた」とした。

また、「2030年代のIOWN/6GにおけるAPNの目標達成に向けて、使える帯域を増やしておくという狙いがある。今回の技術が、現時点で、既存の伝送システムに導入できるわけではない。OPAの完成度を高め、どの帯域を使用すれば、経済的な伝送システムを構築できるのかといったことも解決する必要がある」と述べた。

なお、さらなる長波長側、短波長側への拡大については、「理論上は可能である。開発した超広帯域光増幅中継器は、そのポテンシャルを持っている。だが、光ファイバー固有の損失は、X帯を超える1700nm以上になると、一気に右肩上がりになる。光ファイバー伝送という観点では、X帯が現実的な限界であると見ている」とした。