清水理史の「イニシャルB」【特別編】

中小企業にも高可用性NASを!! 実売10万円台のデスクトップ型でも始められるQNAPのデュアルNASクラスターの実力は?

- 提供:

- QNAP株式会社

2025年9月29日 06:00

QNAPのNASに、中小企業でも導入可能な高可用性ソリューションが登場した。

デスクトップ型の2台のNASを「アクティブ-パッシブ」で構成するデュアルNASクラスターで、片方に障害が発生しても自動的にもう片方にフェイルオーバーすることで、重要な作業を継続できるしくみだ。QNAPの12ベイオールフラッシュNAS「TS-h1290FX」を2台用意して実際の障害耐性を試してみた。

突然のNASの停止に備えてますか?

業務中に、突然、NASが止まった!

PCから共有ファイルを開けず、作業中のデータが消失する心配があり、業務アプリも停止してしまう――。

そんな状況を経験したことがある組織も少なくないのではないだろうか?

仮にバックアップの備えがあったとしても、NASが起動しなかったり、ストレージにトラブルが発生していたりすれば、そこから復旧のために数時間から数日の間、NASが使えなくなる恐れもある。

しかも、それが物理的に離れた場所の拠点であれば、そこに移動や機材輸送などのための時間が積み増しされる。担当者の体にも、心にも大きな負担としてのしかかることだろう。

もちろん、こうした状況に備えて、複数台のNASでデータを同期しているケースもあるだろう(今回紹介するQNAPの製品でもSnapSyncという機能で同期が可能)。

しかし、同期ソリューションの場合、故障時にアクセス先のNASを切り替える作業(IPアドレスの変更など)に時間がかかるうえ、ネットワーク構成や同期の構成方法によっては一部のデータが未同期になる場合もあり、必ずしも「業務を止めない」という目的が果たせない可能性がある。

普段から、NASを便利に、身近に使っている環境ほど、NASが止まるというトラブルが業務や経営に与える影響は大きいことになる。

中小企業でも使い易いQNAPの高可用性クラスターソリューション

そこで注目されているのが、NASの高可用性クラスター構成だ。

高可用性(HA:High Availability)クラスターとは、複数台のサーバーを組み合わせて一体として動作させ、構成する一部のサーバーに障害が発生してもシステム全体としてのサービスを継続できるしくみだ。

データセンターなどのサーバーでは一般的だが、今回、QNAPがリリースした新機能は、NAS向けに、しかもSMB環境でも使い易いデスクトップ型のNASにも対応できる高可用性クラスターソリューションとなっている。

QNAPは、これまでにも高可用性クラスターとして「アクティブ-アクティブ」方式のしくみを提供してきたが、これには単一ハードウェア内に2系統のシステムを内蔵したラックマウントタイプのモデルでしかサポートされていなかった。

今回、新たに登場したのは、SMB環境で多く使われているデスクトップ型のNASでも使える手軽な高可用性クラスターソリューションだ。

アクティブ(稼働中)とパッシブ(待機中)の2台のNASを組み合わせた「アクティブ-パッシブ」方式で、普段はアクティブなNASに対してユーザーがアクセスし、バックグラウンドでパッシブ側のNASにリアルタイムにデータを同期する方式となる。

そして、万が一、アクティブ側に障害が発生しても、自動的にパッシブと役割を入れかえることができる。もちろん、システムとしては常に単一の構成となっており、ユーザーがアクセスに利用するホスト名やIPアドレスは常に同じだ。

つまり、ユーザーは、トラブル発生時でも「NASに何かが起きている」ことをほとんど意識することなく、継続して利用することが可能になる。業務中にフェイルオーバーしても、ユーザーが開いているファイルはそのままだし、作業中のデータもそのまま使えるし、業務アプリも継続して動作するというわけだ。

もちろん、後述するように、わずかな停止時間はあるし、アプリケーションの仕様によってはタイムアウトしてしまう可能性もあるが、ほとんどのケースで「何事もなかった」かのように作業を継続することができる。

同様のソリューションはエンタープライズ向けのNASに採用される場合もあったが、QNAPのソリューションの特徴は信頼性が高い点だ。

クラスター構成の場合、2台のNAS間でのデータ同期がどのレイヤーで行われているかが非常に重要だ。例えば、クラスターでよくあるブロックレイヤーでの同期の場合、ブロックレイヤーに書き込まれたデータのみが同期されるため、ファイルシステムにとどまっているキャッシュ等が同期されていない可能性がある。

QNAPの高可用性クラスターソリューションでは、ファイルシステムレイヤーで同期を実施するため、ファイルシステムとして管理しているキャッシュなども、きちんと同期対象として処理される。これにより、メイン側(アクティブ)とスタンバイ側(パッシブ)の間での同期漏れの可能性を低くできるのが特徴となっている。

QNAPのNASで高可用性クラスターを利用するには

それでは、実際のクラスター構成方法を見てみよう。まずは、条件だが、2025年9月時点では、以下の条件で利用可能となっている。

対象製品

- TS-hx90シリーズ

- TDS-hx89FUシリーズ

- TS-hx88Xシリーズ

- TS-h87XUシリーズ

- TS-hx86シリーズ

- TS-hx77Aシリーズ

- TVS-675

- TVS-hx74T, TVS-hx74シリーズ

- TS-x73Aシリーズ

対象OS

- QuTS Hero 5.3.0以降

構成

- 2台が同じモデル、ファームウェアバージョン、メモリ容量であること

- ディスクの数と容量、装着スロット位置が同じであること

- 同じネットワークインターフェイスの数

- 静的IPアドレス

- ハートビート接続用のデバイス間ダイレクトリンク

今回は、25Gbpsネットワークに対応した「TS-h1290FX」というオールフラッシュNASを2台使った構成で検証したが、上記のリストにあるように実売10万円台の比較的低価格なモデル(別途ネットワーク構成の見直しは必要)などでも利用できるので、中小企業の環境でも実現しやすいだろう。

なお、現状は対応モデルが限られるが、将来的にはモデルが異なる場合でも対応できるようになる予定だという。もちろん、ハードウェア構成がまったく異なる場合は難しいが、例えば現状販売されているモデルが将来的に販売終了となり、その後継モデルに切り替わった場合でも対応できるようになる見込みで、長期的な視点でも安心して使えるだろう。

接続や設定は思ったより簡単

高可用性クラスターというと、専門知識や難しい設定が必要に思えるかもしれないが、実際の設定作業は思ったより簡単だ。NASの基本的な設定ができれば、迷わず設定できるはずだ。

まずは、2台のNASを次の写真のような構成でネットワーク接続する。NASに搭載されている2つのSFP+ポートのうち片方をスイッチ経由で組織のネットワークに接続し、もう片方のSFP+ポートを同期のためのハートビート用にNAS同士で直結する。ハートビート側でデータ同期も実行するため、今回はハートビート側に高速な25GbpsのOM4のファイバーケーブルを使っている(スイッチ側は10GbpsのDAC)。ただし、ハートビート側が25GbEが必須ということではなく、10GbEや2.5GbEでの接続にすることも可能だ。

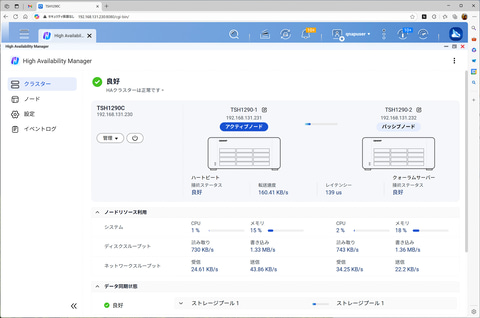

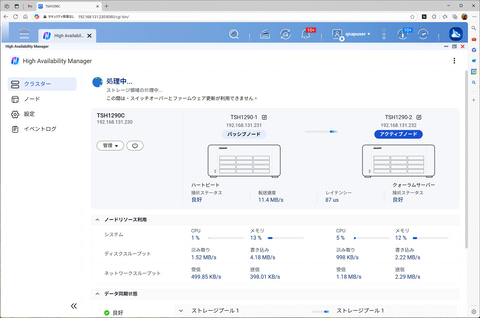

そして、IPアドレスは固定で設定しておく。アクティブ側のNASを192.168.131.231、パッシブ側のNASを192.168.131.232で構成し、ハートビート用の接続は自動設定で169.254.1.1と169.254.1.2で構成された。

この状態で、HA Managerを利用してクラスターを構成する。

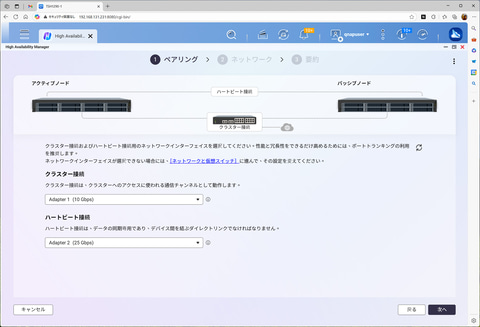

STEP1 ネットワーク構成

ネットワーク構成で、クラスターへのアクセスに利用する「クラスター接続」としてスイッチ経由で組織のネットワークに接続したアダプターを選択し、「ハートビート接続」に光ファイバー接続したアダプターを選択する。

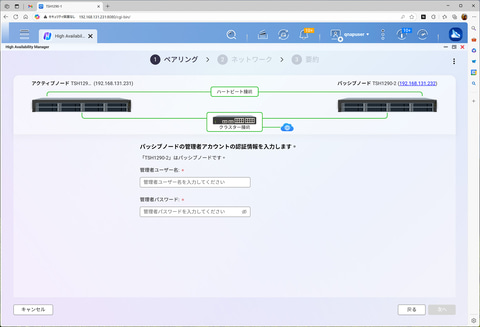

STEP2 アカウント設定

次にパッシブノードの管理者アカウントとパスワードを入力する。なお、パッシブノードは専用の構成となるため、既存の設定やデータなどは消去されるので注意が必要だ。

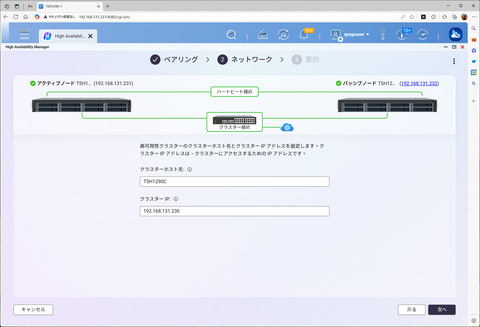

STEP3 クラスターアドレス設定

最後にクラスター全体のホスト名とIPアドレスを設定する。今回は、「TSH1290C」というホスト名と「192.168.131.230」というアドレスを設定した。

後は、自動的に構成されるのを待つだけだ。以後、ネットワーク上のユーザーは、このホスト名とIPアドレスで、クラスターにアクセスできるようになる。

このように、たった3ステップ。しかも、簡単なネットワーク構成と管理者アカウント設定だけで自動的にクラスターを構成できる。初めてでも、10分もあれば設定できるだろう。

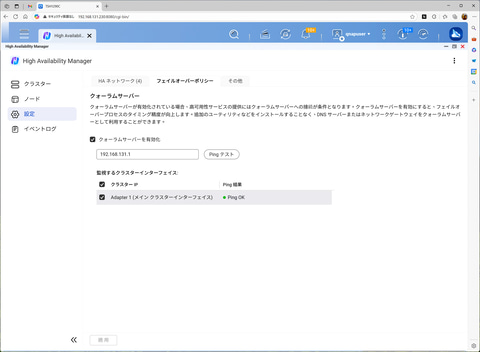

STEP4 クォーラムサーバーの設定(任意)

ただし、今回は、これらの設定に加えて、以下の「クォーラムサーバー」の設定もしておいた。これは、クラスター構成の疎通確認に外部サーバー(ルーターやDNSサーバー)を利用する設定だ。

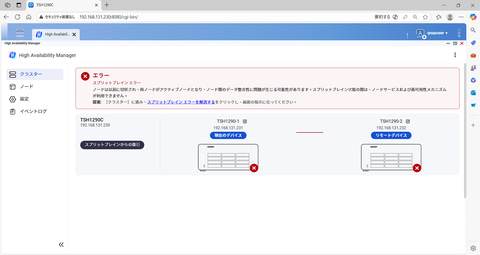

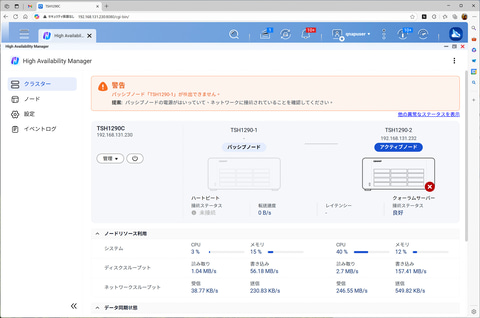

この設定は次の場合に生きてくる。仮にアクティブ側のNASでネットワーク接続が失われた場合(後述するテストの方法と同じ)に、パッシブ側が自動的にアクティブになる一方で、旧アクティブ側もアクティブのまま存続してしまう。このケースでは、ネットワークの復旧後に、アクティブが2つ存在する「スプリットブレインエラー」となり、手動での復帰(アクティブ側の選択と再同期)が必要になってしまう。

クォーラムサーバーを指定しておくと、アクティブでネットワーク接続が失われたタイミングでクォーラムサーバーとの通信が途絶え、自動的にアクティブ→パッシブに変更される。同時に旧パッシブはアクティブに自動的に昇格する。この状態でパッシブ(旧アクティブ)のネットワーク接続が復旧して、両方がオンラインになっても、アクティブが2つ存在することを避けられるわけだ。

障害発生時の動作を検証してみる

それでは、肝心のクラスターの効果を検証してみよう。

今回は、シンプルなファイルアクセスと、ベンチマークテストツールのCrystalDiskMarkを使って検証してみた。これらの操作をしている間に、アクティブ側のNASのネットワークケーブル(スイッチ接続とハートビートの両方)を抜くことで、フェイルオーバーの様子を確認した。ネットワーク障害が発生したり、アクティブ側のNASが障害でアクセス不能となった状況を再現したことになる。

検証1 ファイルを開いている時の障害

まずは、NAS上のファイルをPCで開いているときにネットワークを切断した。

切断されてから、ストップウォッチの手動計測で40秒ほど経過したところで、フェイルオーバーが完了し、パッシブ側のNASがアクティブへと昇格した。

開いているファイルがエラーになるなどの不具合は当然何もなく、そのまま開き続けることができ、編集して閉じることもできた。正直、ファイルを開いているだけでは、NAS側で何かが起きていることを、まったく意識せずに利用できた。

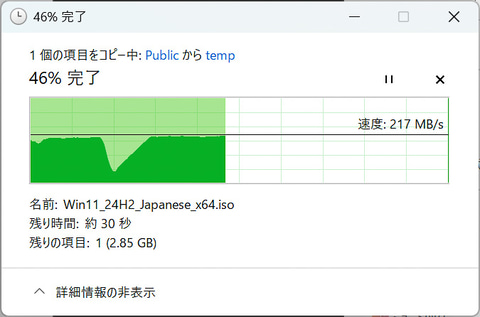

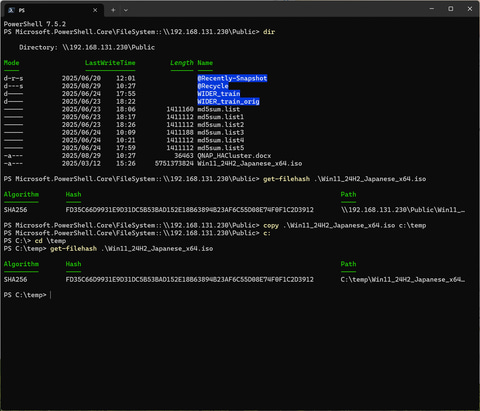

検証2 ファイルコピー時の障害

次に、約5GBのファイルをコピーしているときにネットワークを切断した。

NASからPCへのコピー(つまり読み込み)とPCからNASへのコピー(つまり書き込み)の両方で検証したが、いずれもフェイルオーバー処理中の40秒間、一時的にコピーが止まるものの、復帰後にコピーが再開され、問題なくコピーできた。ファイルのハッシュ値も同じで、内容が失われていないことも確認できた。

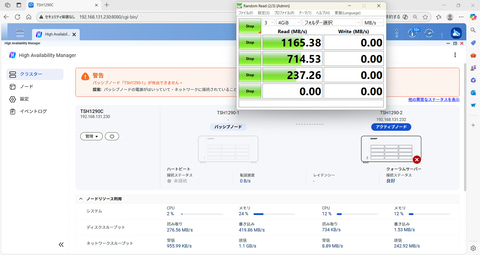

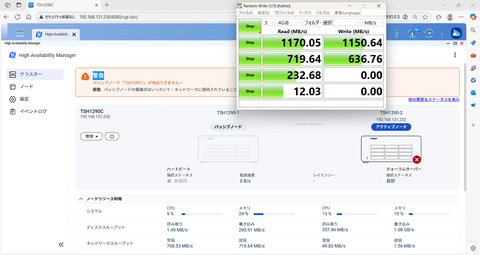

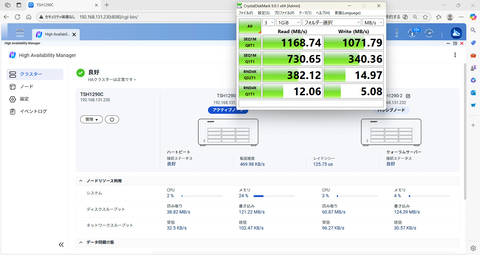

検証3 CrystalDiskMarkテスト時の障害

次は、CrystalDiskMarkでテストをしている最中にネットワークを切断した。

フェイルオーバー処理完了までは同様に40秒ほどで、CrystalDiskMarkは、計測中に40秒ほど動作が停止したが、復帰後に問題なくテストが継続され、最終的にエラーなくベンチマークテストが実施された。シーケンシャルリード中と、シーケンシャルライト中の両方でネットワークを切断してみたが、いずれの場合も復帰後にベンチマークテストが継続されることを確認できた。

パフォーマンスに問題なく、コストに見合う効果が得られる

以上、QNAPの高可用性クラスターソリューションを実際に試してみたが、中小企業向けのモデルで利用できるだけでなく、設定も非常に簡単で、手軽に利用できるのが印象的な機能だ。

今回の検証でも、一般的なファイルサーバーとしての利用では、40秒ほどの待ち時間があるだけで、使い勝手はまったく変わらず、ファイルの同一性も問題なかった。実際の効果はケースバイケースではあるが、ほとんどのビジネスシーンで業務を継続できると言える。

クラスター構成時のパフォーマンスも問題ない。以下は、正常に稼働中のクラスターに対してCrystalDiskMarkを実行した結果だ。

シーケンシャルリードで1168.74MB/s(9349.92Mbps)、シーケンシャルライトで1071.79MB/s(8574.32Mbps)なので、10Gbps接続の帯域をほぼ活用できている。ただし、SEQ1MQ1T1(Sequential, 1MB, I/O depth 1、Threads 1)やランダムライトの値は、リードに比べると速度の低下が見られる。おそらくバックグラウンドでパッシブへの同期処理がリアルタイムで実行されている影響(ネットワークは別系統なのでディスクやCPU負荷)だと考えられる。悪くない結果と言えそうだ。

ということで、同じ機種を2台揃える必要があるので、それなりにコストはかかるが、シンプルなファイルサーバーだけでなく、仮想環境のストレージなどとして利用している場合にも活用できるため、それに見合う安全性、信頼性を確保できるメリットは大きい。

重要なデータを扱う現場での利用を強くおすすめしたいところだ。

QNAPでは、高可用性NASリリースを記念して「QNAP NASで高可用性(HA)構成を実現!キャンペーン」を実施している。

QNAPオンラインストアにて12月31日までの期間限定で、2台セットモデルを購入すると、2台目NASが最大40%OFFになるという。

詳細についてはQNAPキャンペーンサイトをご確認ください。

QNAPの高可用性クラスターで書き込み中にLANケーブルを抜いたらどうなるのか? 清水理史が実際に試してみた様子を動画で紹介。結構スゴい!!