清水理史の「イニシャルB」

バッファロー「WSR6500BE6P」、3つの“答え”で独自の存在感を放つミドルレンジWi-Fi 7ルーター

2025年11月4日 06:00

バッファローから、Wi-Fi 7ルーターの新製品「WSR6500BE6P」が発売された。同社のラインアップの中ではミドルレンジに位置する製品で、価格は実売1万8980円となっている。

正直、価格やスペックでは競合製品に見劣りする部分もあるが、バッファローならではの工夫で、それを補っている点も見えてくる。その実力を検証してみた。

ラインアップの穴を埋めるミドルレンジモデル

バッファローから登場した「WSR6500BE6P」は、5764Mbps(5GHz)+688Mbps(2.4GHz)に対応したデュアルバンド対応のWi-Fi 7ルーターだ。

同社のWi-Fi 7製品のラインアップは、これまで“フラッグシップモデル”の「WXR18000BE10P」、“ハイパフォーマンスモデル”の「WXR9300BE6P」という2種のトライバンド対応機、そして2025年春に登場した“スタンダードモデル”のデュアルバンド対応機「WSR3600BE4P」となっていた(「“○○モデル”」は同社ラインアップにおける呼称)。

今回のモデルは、ハイパフォーマンスモデルとスタンダードモデルの中間に位置し、同社では“プレミアムモデル”と呼んでいるようだ。価格的にも今まで抜けていた2万円前後、ミドルレンジの下側と言える価格帯になっている。これで、バッファローのWi-Fi 7対応製品は、ハイエンドからエントリーまでをひと通り押さえたラインアップとなった。

Wi-Fiルーターに限らず、ミドルレンジの製品というのは、ターゲットが見えにくくなりがちだ。今回のモデルも、スペック重視でもなく、価格重視でもない印象で、よく言えば「幅広い層」に対応する製品だが、正直、コレというターゲットが見えにくい製品になっている。

だからこそ、「こういうケースでも」「こんな感じでも」と、多様かつ具体的なニーズに応じた工夫がほしくなるが、今回の製品では、これまでバッファローが続けてきた地道な工夫が、この多様なニーズへの「答え」として形になっている印象だ。

4ストリーム対応のデュアルバンド対応機

まずはスペックを確認しておこう。本製品は、Wi-Fi 7ことIEEE 802.11beに準拠した製品だ。6GHz帯を省いたデュアルバンド構成で、対応する速度は5764Mbps(5GHz)+688Mbps(2.4GHz)となっている。

| 価格 | 1万8980円 |

| CPU | - |

| メモリ | - |

| 無線LANチップ | - |

| 対応規格 | IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b |

| バンド数 | 2 |

| 320MHz対応 | - |

| 最大速度(2.4GHz) | 688Mbps |

| 最大速度(5GHz-1) | 5764Mbps |

| 最大速度(5GHz-2) | - |

| 最大速度(6GHz) | - |

| チャネル(2.4GHz) | 1-13ch |

| チャネル(5GHz-1) | W52/W53/W56 |

| チャネル(5GHz-2) | - |

| チャネル(6GHz) | - |

| ストリーム数(2.4GHz) | 2 |

| ストリーム数(5GHz-1) | 4 |

| ストリーム数(5GHz-2) | - |

| ストリーム数(6GHz) | - |

| アンテナ | 内蔵 |

| WPA3 | 〇 |

| メッシュ | 〇(EasyMesh) |

| IPv6 | 〇 |

| IPv6 over IPv4(DS-Lite) | 〇 |

| IPv6 over IPv4(MAP-E) | 〇 |

| 有線ポート(LAN) | 1Gbps×3 |

| 有線ポート(WAN) | 2.5Gbps×1 |

| 有線ポート(LAG) | - |

| 引っ越し機能 | 〇 |

| 高度なセキュリティ | 〇 |

| USB | - |

| USBディスク共有 | - |

| VPNサーバー | - |

| DDNS | - |

| リモート管理機能 | - |

| 再起動スケジュール | - |

| 動作モード | RT/AP/WB |

| ファーム自動更新 | 〇 |

| LEDコントロール | 〇 |

| ゲーミング機能 | - |

| サイズ(mm) | 60×177×165 |

スペック上のポイントとなるのは、5GHz帯が4ストリーム対応である点だ。これにより、一般的なPCやスマートフォン(2ストリーム対応機)であれば、同時に2台分の接続を処理可能で、接続台数が多い環境に対応できる。

また、本製品はEasyMeshに対応しており、メッシュ構成でも利用できる。メッシュ利用時に、アクセスポイント間(コントローラー-エージェント間)のバックホール通信で、4ストリーム5764Mbpsの5GHz帯を利用できることで、メッシュ構成時に高い基幹速度を実現可能となっている。

ただ、こうした特徴を持つデュアルバンド4ストリーム対応製品は、競合も多い。例えば、TP-Linkの「Archer BE450」は実売2万800円で2.4GHz帯も4ストリームに対応しているうえ、10Gbpsの有線ポートも搭載している。同じくTP-Linkの「Archer BE400」は実売1万3776円と安くて、2.5Gbpsポートを備えている。

本製品は、有線は2.5Gbpsに対応しているものの、WAN側の1ポートのみとなっており(AP/WBモードならLAN側として利用可能)、LAN側の3ポートは1Gbpsまでとなっている。

つまり、単純にスペックと価格で並べてしまうと、競合に見劣りしてしまうわけだ。

WSR6500BE6Pを積極的に選ぶべき3つの「答え」

というわけで、競合がひしめくなか、本製品を買うのであれば、それなりの理由が欲しいところだ。

もちろん、その理由はある。

冒頭でも触れた、本製品で形になっているバッファローの「答え」を3つ紹介しよう。その1つ目は、カラーバリエーションだ。

とはいえ、カラフルなものではなく、ブラックとホワイトの2色のみになるが、それでも色を選べるというメリットは大きい。リビングのテレビの近くに置くならブラック、玄関先などの棚に置くなら壁と合わせたホワイト、といったように選択できる。

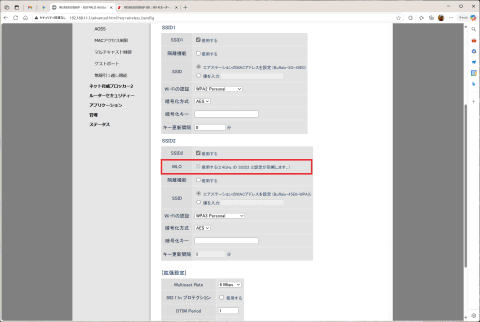

2つ目は、Wi-Fi 7ならではの機能を簡単に使える点だ。Wi-Fi 7の特徴というと、複数帯域を組み合わせて利用できる「MLO」が挙げられるが、この機能はメーカーによっては標準でオフになっているケースがある。

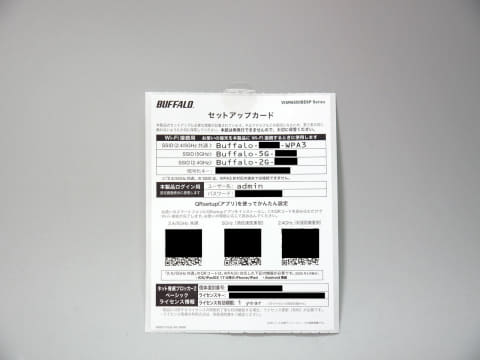

本製品は、もちろん標準でMLOがオンになっており、同梱の「セットアップカード」に記載されている「2.4/5GHz共通」と書かれたSSIDのQRコードから接続することで、自動的にMLOでの接続が可能になっている(もちろん、利用するにはMLOに対応したPCやスマートフォンが必須である)。

QRコードは、このほか「5GHz(通信速度重視)」と「2.4GHz(到達距離重視)」も用意されており、用途によって接続先を使い分けることが可能だ。詳細は後述するが、MLOは接続が頻繁に切り替わるケースもあるため、そうしたケースでこの5GHz用、2.4GHz用のSSIDが役立つケースがある。

「ユーザーにMLOでつながる環境を提供しよう」→「でもMLOじゃない方がいいケースもある」→「じゃあMLOと、速度重視、距離重視の3つ用意しよう」という発想ではないだろうか。要するに、ユーザーに機能を提供しっぱなしにするのではなく、きちんとフォローアップするための受け皿も用意している点が親切だ。

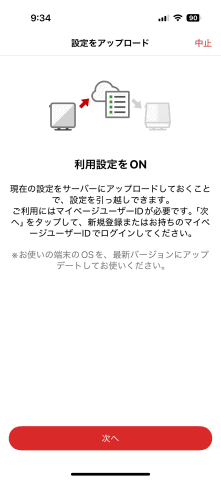

最後となる3つ目は「スマート引っ越し」機能だ。バッファローは、昔から、Wi-Fiルーターを「置き換える」ということに配慮してきたメーカーだ。今使っているSSIDやパスワードがあるなら、新しい製品でもそれを引き継いで使える方が便利なのは明らかだ。そこで、昔から、同梱のマニュアルで引っ越し方法を丁寧に解説してきたが、現状は「引っ越しガイド」という専用のマニュアルまで同梱され、スマートフォンのアプリを使った「スマート引っ越し」機能によって、Wi-Fiだけでなく、インターネット接続設定も含めた情報を引き継げるようになった。

この機能は、バッファロー製品であれば古いモデルからの引き継ぎも可能になっており、同じバッファロー製品からの買い替えがスムーズにできるようになっている。

つまり、価格やスペックがユーザーが購入する前の検討材料だとすれば、設置、接続、移行といった「もう一歩先」の使い勝手の部分で競合との差異化をしようという発想だ。こうした点が、本製品を積極的に選ぶ理由となるだろう。

個人的に気になるポイント

とはいえ、個人的に気になるポイントもいくつかある。

1つはリモート管理機能についてだ。他社は、スマートフォンのアプリで、外出先からWi-Fiルーターを管理できる機能を提供するケースが増えている。本製品もスマートフォン向けの「AirStation」アプリで管理が可能だが、外出先からのリモート管理には対応しない。

おそらくセキュリティ上のポリシーから対応しないのだと考えられるが、離れて暮らす両親の家のインターネット環境の面倒も見ているようなユーザー層にとっては、この機能はありがたい一面もある。こうした課題にも「もう一歩先」まで踏み込んでもらいたい。

もう1つは、細かな点で申し訳ないが、前述した「5GHz(通信速度重視)」のSSIDに接続した際に、Wi-Fi 7端末でも最大速度が2402Mbps(Wi-Fi 6相当)になってしまう点だ。暗号化方式がWPA2に設定されているためだが、前述したようにWi-Fi 7のMLOを利用するための工夫がなされている一方で、同じくWi-Fi 7の特徴である4096QAMが無効になってしまうケースがあるのが残念だ。

最後は、有線の設定だ。2.5GbpsポートをLAN側として使うには本製品をAP/WBモードにする必要があるが、1Gbps回線を使っているケースでは、このために2.5Gbpsポートを使うのはもったいない。ルーターモードでも、2.5GbpsポートをLAN側として利用できるとうれしかった。

その一方で、良い意味で気になったポイントもある。

感心したのは筐体だ。本製品は、同社が従来から販売しているWi-Fi 6対応モデルの「WSR-5400AX6P」とデザインが非常によく似ている。このため、当初は筐体を流用したのかと思ったが、よくよく見ると、角が丸みを帯びていたり、スペックを見ると奥行きが10mm小さくなっていたりと、微妙に改良されている。

前述したように、競合との関係を考えれば、コストを削る方向で筐体を流用するという手もあったはずだが、単純な流用に逃げていない点に感心した。特に、サイズが10mmでも小さくなれば、内部の基板やアンテナの配置などの再検討が必要で、コストもかさむ可能性がある。細かな部分であっても、良くしようという意思が感じられる点が好ましい。

前面のAOSSボタンだって、コストを削ろうと思えば背面の味気ないボタンに変えることもできたはずだ。また、バッファロー製品は伝統的に背面にモード切り替え用の物理スイッチが搭載されているが、これも残っている。

確かに競合と比べると価格面は不利なのだが、前述した3つの「答え」や筐体の工夫などに、きちんとコストがかけられていることを考えると、許容できる範囲の価格差と言ってよさそうだ。

本製品を使いこなすコツはSSIDの使い分け

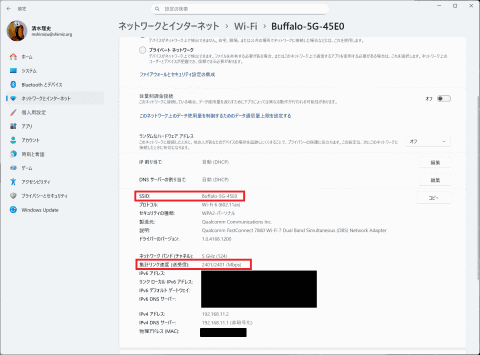

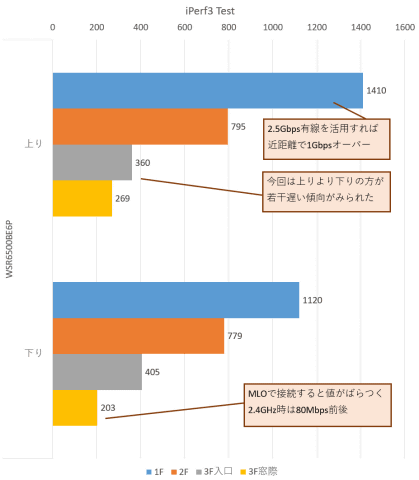

気になるパフォーマンスだが、これは場合によっては工夫が必要という印象だ。木造3階建ての筆者宅にて、1階に本製品を設置し、各階でiPerf3による速度を測定した結果が以下になる(2.5Gbpsの有線側にサーバーを設置して計測)。

| 方向 | 1F | 2F | 3F入口 | 3F窓際 |

| 上り | 1410 | 795 | 360 | 269 |

| 下り | 1120 | 779 | 405 | 203 |

※単位:Mbps

※サーバー:Core i3-10100/RAM32GB/1TB NVMeSSD/Intel X540-AT2/Windows 11 24H2

※クライアント:Core Ultra 5 226V/RAM16GB/512GB NVMeSSD/Intel BE201D2W/Windows 11 24H2

まず、1階から2階については問題ない。2.5Gbpsの有線ポートにサーバーを接続したため、上りで1.4Gbps、下りで1.1Gbpsほどの速度で通信できた。1Gbps以上の回線を利用した場合でも、無線接続で1Gbps以上の速度を体験できるだろう。2階も下りで779Mbpsと速い(今回の結果は上りの方が値が高かった。直前にWindowsでドライバーが更新された影響があるかもしれない)。

3階は、位置的に真上となる3階入口で上り360Mbps、下り405Mbpsとなった。下りがもう少し欲しい印象はあるが、問題ない速度だ。

気になるのは、3階の窓際、もっとも遠いポイントだ。ここは簡単に言えば、速度にばらつきがみられた。理由はMLOだ。今回の検証では、「2.4/5GHz共通」のSSIDを利用し、Wi-Fi 7対応PCを使ってMLOが有効な状態で計測している。

この場合、MLSR(Multi-Link Single Radio:データ通信時に切り替える「2バンド切り替えモード」)で、2.4GHzと5GHzの両方の帯域で接続を維持しておき、実際の通信はどちらか一方で行うという方式になる。値がばらつくのは、この切り替えが発生していると推測される。

筆者宅の3階は、距離的に5GHzが有利か、2.4GHzが有利かの判断が微妙に分かれる地点となっており、言わば、クライアントがどちらでつなぐか迷っている状態にある。これにより、200Mbps(おそらく5GHz)、160Mbps(どちらか不明)、80Mbps(おそらく2.4GHz)と、測定タイミングによって速度が変化する。

MLOの切り替えは高速なので、ウェブの閲覧や動画再生などであれば、ほとんど意識することはないが、iPerf3のようなベンチだと、値のばらつきとして結果が出てしまう。

なので、個人的には、距離が離れた場所でつなぐなら、前述したSSIDの使い分けのように「5GHz(通信速度重視)」や「2.4GHz(到達距離重視)」でつなぐことをお勧めする。言い換えると、こうした使い分けができるのがバッファロー製品の特徴であり、この使い分けが、本製品を使いこなすコツということになる。

「そんな面倒はイヤ」ということであれば、メッシュで使うことをおすすめする。本製品は5GHz帯が4ストリーム対応な上、Wi-Fi 7同士ならMLOのMLMR(Multi-Link Multi Radio:複数帯域を同時に利用する「2バンド同時モード」)5764Mbps+688Mbps=6452Mbpsでの通信もできる。同社製品同士ならEasyMeshの設定も簡単なので、メッシュで使うといいだろう。

コストがかかっている部分に注目

以上、バッファローの新製品「WSR6500BE6P」を実際に使ってみたが、隙のない優等生的な製品という印象だ。

スペックや価格の単純比較では競合に劣る部分もあるが、バッファローならではの工夫で、その差を埋めている。そういった意味では、懐に隠した武器で、確実に競合を倒しに行っているような、したたかな印象もある。コストがかかっているのがどの部分なのかに注目すれば、ある意味、お買い得と言ってもいい製品だろう。