テレワークグッズ・ミニレビュー

第137回

マルチディスプレイはどう選ぶ? 4KとWQHDとフルHDを組み合わせる「画素ピッチ」と「画面サイズ」の関係

2025年8月1日 12:12

もはや仕事にマルチディスプレイが欠かせない。

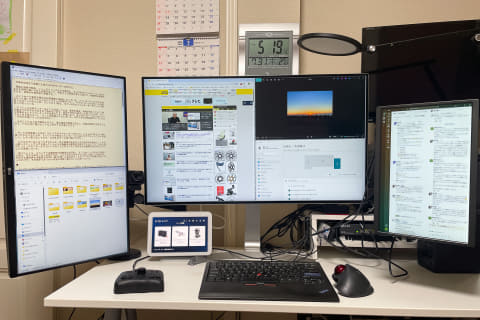

原稿に写真や動画、資料と、さらにウェブサイトやメール、Slackなどを同時に開いておきたいと思うと、4Kのような精細さに加えて、物理的な画面の大きさ、枚数が作業効率に直結する。

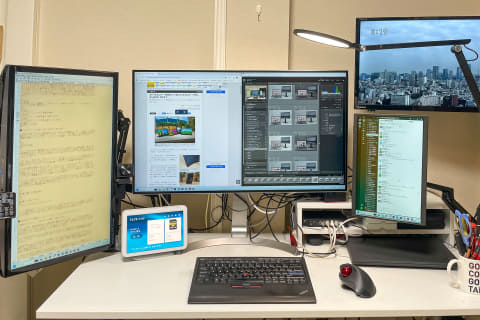

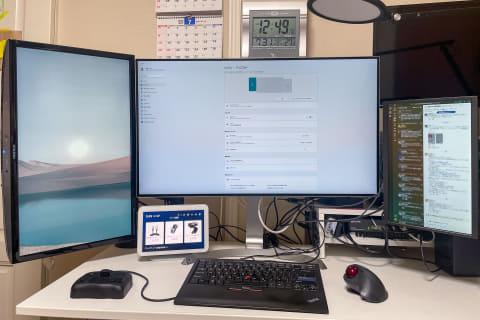

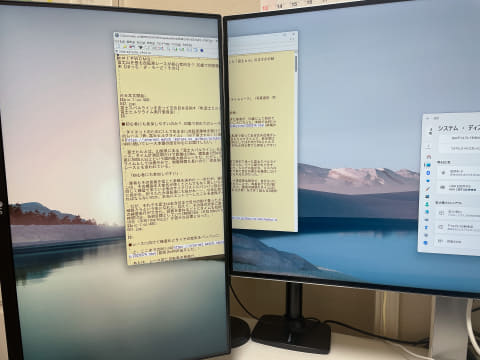

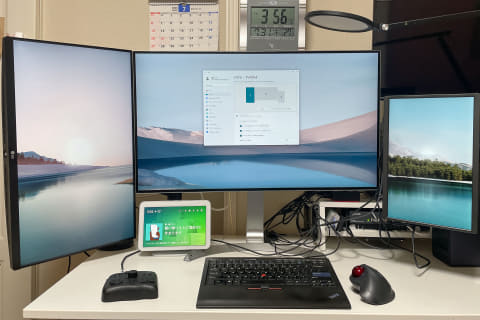

というわけで筆者のテレワーク環境は3画面になっている。メインディスプレイは31.5インチの4Kディスプレイ、サブディスプレイはかなり古いが23インチのフルHD、そしてもう1枚は、14インチ フルHDのモバイルディスプレイをモニターアームに固定して使っている。

31.5インチの4Kディスプレイにはとても満足している。筆者の場合、老眼ゆえ150%表示にしていて、4Kのポテンシャルは使い切れていないが、それでも写真のセレクトやレタッチでは4Kディスプレイの精細さが役に立つ。

多くのサムネイルからセレクトするときも見やすいし、写真のレタッチの際にも拡大しないでも事足りることは多い。この高精細さに慣れてしまうと、もうフルHDには戻れなくなる。

そして今回見直したのが、23インチのサブディスプレイだ。こちらは15年ぐらい前に買ったかなりの年代もの。テレワークが始まったころに「とりあえずサブディスプレイが欲しい」と引っ張り出してきて、そのままずっと使い続けてきた。

たださすがに古くなってきたからか、時々映像が乱れるような症状が出始めた。しかも以前にスマートプラグを使ってPC周りの消費電力を調べていたところ、なんと4Kの31.5インチディスプレイより23インチのこちらのディスプレイのほうが消費電力が大きいということが発覚。電気代も高くなるし、発熱もその分多くて部屋は暑くなるし、いずれ買い換えたいと考えていた。

31.5インチの4Kには21インチのWQHDがベスト、だが、ないものはない

ということでどうせ買うならなにかいい物はないかと物色して選んだのが、LGの23.8インチ WQHD(2560×1440ピクセル)の「24QP750-B」だ。

選んだ理由はいくつかあるが、まずサイズ。

これは今までと同じ23インチ程度にしたかった。大きすぎると手狭になるというのもあるが、サブディスプレイは縦位置で使うので、縦にしたときの高さがちょうどいいと感じていた。特に31.5インチのメインディスプレイと並べたときに、天面の高さが同じくらいになるのがいい。

IPS液晶というのも重要だ。ゲームをやるならレスポンスが重要かもしれないが、写真を扱う機会が多い仕事柄、見る角度で見え方が変わりにくいIPS液晶搭載モデルを選んでおきたい。

それともう1つこだわりたかったのが、31.5インチの4Kディスプレイと並べたときの、物理的な解像度、つまり「画素ピッチ(ドットピッチ)」を近い物にしたいということ。

画素ピッチとはディスプレイの画素と画素の距離のことで、つまりディスプレイの画面に物差しを当てたときにその長さあたりに何ピクセルの画素があるのかということ。ppi(ピクセル パー インチ)で表わされることもある。

というのも、画素ピッチが違うと、メインディスプレイで開いていたファイルやフォルダーをサブディスプレイに移動させると、表示上の大きさや見え方が変わってしまうため。

Windowsのディスプレイの設定で表示倍率を変えれば、理論上のサイズはそろえられるのだが、ウィンドウが両方のディスプレイにまたがっている状態だと、どちらか一方の表示倍率が適用される。そのため、ディスプレイ間でウィンドウを移動すると、移動している途中で大きさが変わってしまう。しかもどういうわけか、テキストの文字の太さが変わってしまったり、精細さも違うので画像の見え方も変わったりして、結局その都度拡大したり縮小したりする必要があって、使い勝手が良くない。

同じ31.5インチ4Kディスプレイを2台並べれば問題ないが、スペースと予算の都合上そうもいかない。そこで31.5インチ4Kディスプレイと画素ピッチが近いディスプレイを探すことにした。

計算としては単純で、各辺ごとの画素数は、4K(3840ピクセル)を1とした場合、WQHD(2560ピクセル)が3分の2、フルHD(1920ピクセル)が2分の1となる。であれば画面サイズも同じ比率にすればいいので、31.5インチ4Kと同じ画素ピッチになるのは、31.5インチの3分の2となる21インチのWQHDか、もしくは2分の1となる15.75インチのフルHD、ということになる。ただ、残念ながら現在販売されている製品にWQHDの21インチはないので、もっとも近い23.8インチがよさそう、と考えたわけだ。

具体的には、31.5インチ4Kの画素ピッチが0.181mmなのに対して、23.8インチのWQHDだと0.205mmとなる。1割程度は変わってしまうが、これまでの23インチのフルHDだと0.265mmで1.5倍ぐらい違っていたので、その差はかなり小さくできる。ちなみにフルHDなら15.6インチが画素ピッチ0.180mmになるので相性がいい。

ということで23.8インチのWQHDのディスプレイを探すと、これがあまり選択肢は多くなかった。そんな中で最後の決め手になったのがメーカーだ。

実はメインディスプレイとして使っている31.5インチの4KディスプレイがLGだった。「32ud99-w」という2017年製のもので、当時中古で手に入れた物。特に他社と比較したことがあるわけでもないのだが、これまで使っていて特に不満もなかったし、だったら、同じメーカーのほうが、色味や特性なども近くなるんじゃないか、という期待もあった。

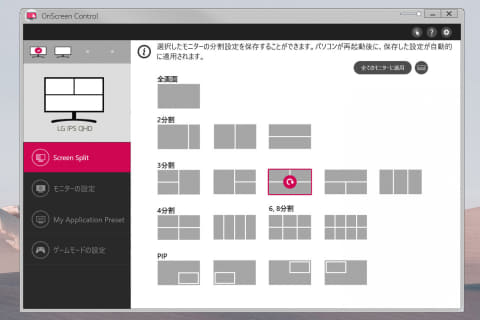

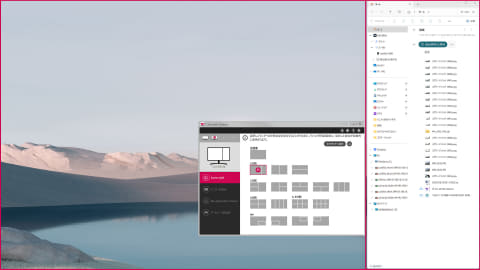

加えて、LGだと、「OnScreen Control」というアプリが用意されているのがいい。これは1枚のディスプレイを2分割3分割などにして使うことができるもの。特に4Kの大画面などだと、フルスクリーンで使うのではなく、何分割かして使いたくなるが、それが容易にできるようになって、使い勝手がとてもいい。

そんなこともあって、LGのディスプレイ、悪くないな、という印象を持っている。

見た目は地味、だが機能性はスゴい!!

ということで届いた商品を見ていこう。

個人的に残念なのは色が黒しかないところ。別に黒で悪いわけではないのだが、メインディスプレイのほうが白とシルバーで特別感のあるデザインが気に入っていたので、同じ路線でそろえられれば理想ではあったが、まぁこれは買う前から分かっていたこと。

液晶はIPSで3辺がフレームレスという今時のデザイン。画面サイズはこれまで使っていた23インチより少し大きくなるが、フレームが薄くなった結果、幅、高さともにこれまでより小さくなり、重さも軽くなった。

筆者はモニターアームを使うのであまり関係ないが、スタンドもよくできていて、特にネジを緩めたりすることなく、130mmの高さ調整、前-5~後35゚のチルト、左右178゚/178゚のスイベル調整が可能なほか、左右どちらにも90゚回転できて縦位置でも利用できる。ベース部分の大きさが玉に瑕だが、モニターアームがなくても自由度の高い画面位置の調整が可能だ。

映像入力はHDMI、DisplayPort、USB Type-Cに対応する。そして特徴的なのがDisplayPort出力を持つこと。

実はこの製品、デイジーチェーン接続に対応している。PCとDisplayPort、もしくはUSB Type-Cで接続した場合に限って、DisplayPort出力からもう1台別のディスプレイへ接続することで、2画面への出力が可能になるというもの。

しかもUSB Type-Cからは65WのPD給電もできるので、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続すれば、給電しつつ2画面への出力ができるということになる。

さらにUSBハブとしても機能するので、ドックのように使うことができる。有線LANのポートがないのは残念だが、どうせWi-Fiでしかつないでいない、というような人には実は結構いいツールになってくれそうな気がする。

画素ピッチぴったりじゃないけどかなりいい!

ということで取り付け。筆者の場合はモニターアームを使うので、標準で付属するスタンドは使わず、その代わりにVESAマウントを使って固定。VESAマウントは100×100の規格。

まずはこれまでのディスプレイと入れ替える形でHDMIを使って普通に繋ぐ。

変更点としては、ディスプレイの表示倍率を150%にした。これで4Kディスプレイとの見え方がそろうはず。

で、ウィンドウをいろいろと動かしてみると、なかなか良い感じだ。実際には10%程度サイズが異なるので横にぴったりとくっつけて並べるとサイズがずれるが、移動中にサイズが変わることもなく、また、画面の精細さが近いので、以前のように文字を拡大しないと読みにくくなる、といったことがない。これまで地味に勝手が悪かった部分が改善された。

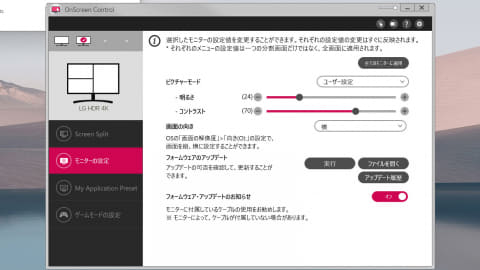

画面の色味や明るさ、見え方も、設定を調整していくことでだいぶ近い物になって良い感じにできた。

アプリのOnScreen Controlが秀逸! 大画面を分割して使い倒す

OnScreen Controlも良い感じだ。今回で2枚のLGディスプレイになったわけだが、1つのアプリでそれぞれの設定を変更することができる。特に画質を2枚でそろえたいときに、アプリ上で設定変更できるのがやりやすい。

加えて、地味だが結構便利なのが、「Controlキーでマウスポインターを探す」という機能。文字通りControlキーを押すと、マウスポインターのまわりにサークルが現われてポインターの位置を見つけやすくする機能。マルチディスプレイになると、ポインターがどこに行ったのか分からなくなることがよくあるので、地味だが秀逸な機能だ。

ただ、そんなに便利なOnScreen Controlだが、入手方法が説明書には書いていないので説明しておこう。LGのウェブサイトの下の方にある「製品サポートFAQ」から、製品の型番で検索して出た「取扱説明書・ソフトウェア」のページからダウンロードできる。

ちなみにLGのサイトの検索窓をクリックすると人気ランキング1位が「onscreen control ダウンロード」なので、多くの人がここで引っかかるのだと思われる。それと、もし自分の製品が見つけられないような場合は、OnScreen Controlは他製品とも共通なので、他の製品のページからダウンロードしても大丈夫だ。

デイジーチェーンがあればケーブル1本で3画面も!!

最後に気になるデイジーチェーン接続も検証してみた。

筆者はThinkpadのドックを使っているのだが、あえてドックなどを持っていない状況を想定して、ノートPCからUSB Type-Cで24QP750-Bへと接続し、24QP750-BのDP-OUT端子からからもう1台の4KディスプレイにDisplayPortで接続した。

実は最初繋がらなかったのだが、24QP750-Bの「設定」の「全般」にある「DP出力」をオンにすることでデイジーチェーンができるようになる。デフォルトではオフになっているので注意したい。

もちろんPCのスペックにもよるが、筆者の環境では、これで4KとWQHDとノートPC本体を含む3画面での出力が実現した。しかもPCへは65Wの給電も行なわれるので、ケーブル1本で充電しながら映像も出力できるということ。

さらにUSBハブとしての機能もある。試しにtourboxというコントローラーを24QP750-BのUSB Type-Aポートへと接続してみたが、ちゃんと認識した。

次にドック経由でもデイジーで繋いでみた。今度はDisplayPortでドックと23.8インチディスプレイを繋ぎ、そこからデイジーで4Kディスプレイを繋ぐ。この場合USBハブとしての機能は使えないので、USB機器はドックに繋いだ。また、ドックからはモバイルディスプレイにも繋ぐことで、外部ディスプレイ3枚での運用ができる。

これについてはデイジー接続しなくてもできていた運用ではあるが、ドックに挿すケーブルが1つ減らせるので、少しだけドックの周りの配線がシンプルにできるし、映像出力の少ないドックの場合は、ポートに余裕ができるというのもメリットだろう。

スピーカーは内蔵していないので注意

最後に1つだけ注意点を。実は買うまで気がつかなかったのだが、このディスプレイ、スピーカーを内蔵していない。筆者の場合、サブディスプレイなのでまったく問題ないのだが、メインディスプレイとして検討している場合は気をつけよう。LGの4Kディスプレイのほうが、結構いい音だったので、試しに鳴らしてみようかと思ったら音が出ず、いろいろ調べたらスピーカー内蔵でないことに気がついた。

というわけで、見た目的にはいままでとさほど変わっていないように見えるが、サブディスプレイの情報量が増えたのと、OnScreen Controlで複数のウィンドウを整頓して並べられるようになって、ますます仕事しやすい環境が整った。

そろそろディスプレイが古くなってきたとか、もう1枚増やそうかと考えている人はぜひ参考にしていただければ幸いだ。

INTERNET Watch編集部員やライター陣が、実際に使ってオススメできると思ったテレワークグッズをリレー形式で紹介していく「テレワークグッズ・ミニレビュー」。もし今テレワークに困りごとを抱えているなら、解決するグッズが見つかるかも!? バックナンバーもぜひお楽しみください。