テレワークグッズ・ミニレビュー

第138回

10GbEのスイッチやUSBアダプターが熱すぎるので強制冷却する棚をDIYで作ってみた

2025年8月8日 12:11

最近10GbEの注目度が高くなっている。もちろん10ギガ回線が普及し始めていることもあると思うし、UGREENのNASのような10GbE対応製品が登場してきていることもあると思う。ただ、実際にやってみると、これがなかなか大変、というのも話題になりやすい要因じゃないかと思う。

かく言う筆者も、UGREENのNASの検証のタイミングで、仕事部屋のみだが10GbE環境を構築したのだが、これがやってみるとなかなか大変。価格もさることながら、発熱がとにかくスゴいのだ。

2.5GbE化は機材の成熟が進んでオススメできる環境に

10GbEの話題に入る前に、2.5GbEの状況についても説明したい。

筆者は10GbE化の前には2.5GbE化もやったことがあって、実はそのときも最初は大変だった。

2.5GbE環境を構築するためには、ノートPCを2.5GbEに対応させるための“有線LANアダプター”に、2.5GbE対応の“スイッチングハブ”が必要になるが、当初導入した機材はどちらも発熱がすごくて、その熱が原因なのかは定かではないが、しばしば通信が不安定になることもあった。

ただ、これらの問題は第二世代ともいうべき製品になったことで解消した。

具体的には、Planexの製品を利用していたのだが、有線LANアダプターの「USB-LAN2500R2」や、スイッチングハブの「FX2G-08EM2」に替えたところ、発熱も圧倒的に抑えられ、通信が不安定になるようなこともなくなった。

特にスイッチングハブのFX2G-08EM2は、8ポートにもかかわらず、従来の5ポートモデル「FX2G-05EM」と同じサイズに抑えられている上に、発熱も本当に少ない。現在も屋根裏のエアコンのない部屋に設置して使っているが、真夏で室温が35℃の状況でも、本体の表面温度は40℃程度に抑えられている。

表面温度が上がること自体は放熱ができている証でもあるので、そのものが悪いわけではないのだが、エアコンがないような部屋でも使われることを考えると、やはり低発熱なもののほうが安心だ。

その点、2.5GbE向けの機材については、こうしたPlanexの新モデルのような、成熟した機材がそろってきているので、広くオススメできる環境になっていると感じている。

価格も高いが温度も高い10GbE向けネットワーク機器

その一方で、これが10GbEになると、記事執筆時点ではまだまだ大変だ。

まず、筆者が現在使っている機材についてだが、有線LANアダプターはQNAPの最新モデル「QNA-UC10G1T」を使っている。同社では以前からThunderbolt 3に対応したモデルを出していたが、これはその後継でThunderbolt 4に対応する。

価格はお高めではあるのだが、先の2.5GbEでの経験もあったので、少しでも新しいもののほうがいいだろうと購入した。

ただ、結論からいうと、最新モデルであってもかなり熱くなる。先代モデルを触っていないので、先代より改善しているのかどうかは不明だが、NASの検証のために何度もベンチマークを繰り返していると、手で持っていられないぐらいに熱くなる。

熱くなるのはスイッチも同様だ。購入したのは、TP-Linkの「TL-SX105」(Amazon専売のDS105Xと同等品)だ。同社の8ポートは電動ファンを内蔵しているが、筆者の買った5ポートのほうはファンレスタイプになる。

QNAPの有線LANアダプターほどではないものの、こちらもかなり熱くなる。ただ、NASの検証中はまだ3月で気温も低かった上に、LANケーブルの抜き差しがしやすいようにデスクの上に置いてあったので、放熱という意味では条件のいい状況。ただ、デスクの上に置きっぱなしではジャマなので、通常運用に当たっては、デスクの棚の中に収納したい。加えて夏に向けて室温が上がることを踏まえると、こちらも熱対策をしておきたくなる。

というわけで今回は、夏本番でも安定した10GbE環境を構築すべく、DIYで10GbE機器のクーリング対策を作ってみたので紹介したい。

QNAPの有線LANアダプターにジャストフィットするヒートシンクを発見

まずはQNAPのThunderbolt 4対応の有線LANアダプター。こちらについては、検証中の段階で、あまりに熱くて、検証結果に影響が出そうだと、一足先に対策をしていた。

というわけで、できるだけカンタン、かつ確実に放熱する方法を考えた。内部にヒートシンクが見えるので、小さな電動ファンで強制冷却する方法も考えたが、なかなか良いサイズのファンがない。

そこで、金属製のアウターケースが放熱の役目を果たしていることは間違いないので、ケースにヒートシンクを貼り付けて放熱する方法でやることにした。

で、ちょうど良いサイズがないかを探していたところ、偶然見つけたのが、「Mauknci USBファン4cm付きヒートシンク」という製品で、これがものすごくよかった。

ヒートシンクのサイズとしては4×8cm。QNAPの有線LANアダプターのサイズが5×10cmほどで、角がRになっているので、サイズとしてはちょうどいい。

しかも名前から分かるとおり、ヒートシンクだけでなく、4cmの電動ファンが2つセットになっている。クルマのラジエターなどでもそうだが、放熱フィンに対して空気が当たることで放熱ができるので、これは効率がよさそうだ。

というわけで早速届いた製品を付けてみる。ちょうど良いサイズの熱伝導両面テープも付属しているし、サイズ的にもQNAPの10GbE LANアダプターにジャストフィットなので、貼り付けるだけで完成する。

また、PC用の電動ファンだと、PCの基板などから電源を取るタイプが多いが、こちらはUSB Type-Aになっているから、PCからでもどこからでも電源は取れる。筆者の場合は、スマートプラグ(電源タップ)のUSBポートに差すことで、PCまわりの電源と連動できるようにした。

さらにファンの強さを3段階で切り替えられるスイッチも付いているから、放熱の具合によってファンの強さを調整できる。

結果的にはこれが大成功。持っていられないほどの熱さも、電動ファンを最弱なモードで動かすだけで劇的に温度が下がって、温かいと感じる程度になった。さらにファンの音も、最弱なのでほとんど気にならないレベル。おそらくだが、もともとQNAPの有線LANアダプターも、放熱性が全然足りていないわけではないのだろう。だからあと少し冷却の工夫をしただけで、劇的に温度が下がったのだと思われる。

スイッチングハブにもヒートシンク+電動ファンを付けたい

有線LANアダプターの温度が下がると、次に気になってくるのがスイッチングハブの「TL-SX105」の熱対策だ。

こちらは先の有線LANアダプターと比べると発熱はそこまで大きくはない印象だった。

ただ、検証中はケーブルの抜き差しをすることもあってデスクの上に置いてあって、放熱的には好条件。

しかし、いつまでも机の上ではジャマなので、棚の中に収納したいところ。とはいえその棚はそんなに広くないので、放熱的には厳しい。とくにこれから夏本番になると、だいぶ不安になる。

特に同社の8ポートのほうで、発熱が原因と思われる故障があるという口コミがあることもあって、壊れる前に対策しておきたいところでもある。

そこでこちらも熱対策したい。先のUSBファン付きヒートシンクを2つぐらい付けるのでも良かったが、本体サイズも大きいし、せっかくなら違う物を試してみたい。

ヒートシンクとファンの組み合わせはなかなかよさそうだったので、スイッチングハブサイズの大きい物を探してみるも、見つけられなかったので、ヒートシンクとファンを別々に用意することにした。

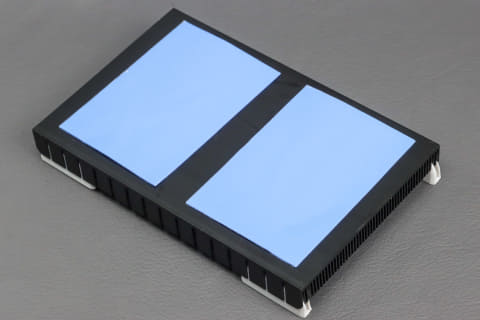

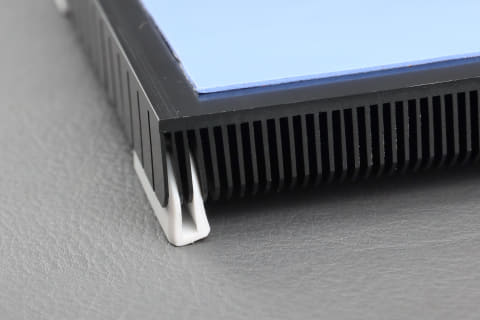

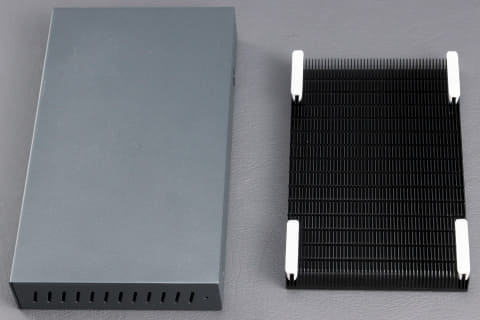

ヒートシンクはサイズ的に「GLOTRENDS アルミニウムヒートシンク(WiFiルーター用)」をチョイス。そして電動ファンは「Mauknci USB冷却ファン12cm 2個1組」をチョイスした。

実はどちらも上にルーターなどを置けるタイプのものなので、普通に考えればどちらかだけでも使えるものなのだが、入れる棚が狭いので、ヒートシンクだけだと結局中で熱がこもりそうだし、ファンを入れるには高さが足りないしで、だったら組み合わせていろいろDIYしてやろうという気になった。

具体的には、ルーターの下にヒートシンクを付けて棚の中に入れる。そうすると棚の高さ的にけっこうギリギリでファンは入れられないので、棚の底板に穴を開けて、電動ファンを埋め込む形にしたい。

パンチング材などで底板を作り直して、そこにファンをつけてできないかと考えたが、頑丈で、かつ空気の抜けのよさそうな良い感じのパンチング材が見つからなかった(あったけど高かった)のと、どうせ上にヒートシンクが来るならパンチング材はいらないか、という気になって予定を変更。ただ、そうするとファンが大きすぎて、ヒートシンクの脇から空気が流れてしまう。そこをふさぐ方法なども考えたが、見ると2つのファンはカンタンに分解できそうなので、ファンを2つに分けて1つだけを使うことにした。あまったもう1つのファンは別のことで使おうと思う。

方針が決まればあとはDIYするだけだ。スイッチにヒートシンクを貼り付け、棚の中の位置を決めたら、ちょうどいいところに電動ファン1つ分の穴を開ける。穴は少し小さめにして、ヤスリなどで削りながら微調整。ファンを押し込むと入るぐらいのきゅうくつさにした。

おかげで電動ファンを回してもガタついたり、ビビリ音が出たりしないようにできた。そのままでも十分固定できていたが、長い間で落ちてくるかもしれないし、金属のプレートを四隅に付けて、ぶら下がった状態にしてみた。見た目は残念な感じだがまぁ仕事部屋で他の人が見ることもないし、これでよしとしたい。

こちらも効果は絶大だ。ヒートシンクを下に置く分、棚のなかではきゅうくつになるが、このスイッチは底面のほうが熱くなるので、その底を直接冷やせている結果、天面も温度が上がらなくなっているようだ。

ファンの出口に手を当てるとほんのり暖かい風が感じられるので、効率的に排熱できていると思う。ファンは一般的な12cmサイズなので、将来的にファンが壊れても交換は容易だろう。

あまったファンで冷やせるノートPCスタンドを作る

せっかく2連ファンを買ったものの、サイズの問題でスイッチングハブにはファンを1つしか使わなかった。そこであまったもう1つのファンを、ノートPCを冷やすのに利用してみたいと考えた。現在ドック経由で3画面出力できるようにして、ノートPC本体は閉じて使っているのだが、負荷が高い上にPCを閉じているのでこれが結構熱くなる。そこで、ノートPCを立てて収納しつつ、ファンで底面を冷やせるようなものを作ろうと思った。

用意したのは「SODI ノートパソコンスタンド」というスタンドだ。ノートPCスタンドとしてはちょっと変わったタイプで、ちょうど洗濯ばさみのように中央にヒンジをもった構造になっている。ただしバネは閉じる方向ではなく開く方向に力が働くので洗濯ばさみとは逆になる。その開いた部分にノートPCを差し込むように置くと、重さでヒンジが下がってPCを挟み込む形になる。外したいときは、PCを持ち上げると口が開くという寸法だ。普通にノートPCスタンドとしても使い勝手は良いと思う。

そしてこのスタンド、その洗濯ばさみ状の構造ゆえ、足の部分が斜めになっている。なので、その部分に電動ファンを取り付けることで、ノートPCの底面全体的に風を当てるようにしたい。

これまた手探り、現物合わせで穴開けして取り付けた。さすがにPCの底面にヒートシンクを付けるわけにもいかないし、ノートPCの場合熱くなる面も広いので、まぁやんわりと全体的に風が当たればいいかなー、ぐらいのゆるい考えだ。

これについては、まぁ効果はあると思う。もっと効果を出したければ風の流れを制限するカバーを付けるとか、いろいろやりようはあると思うが、PCの脱着のしやすさなども考えると、これぐらいがいいかなというところだ。

実測!! 冷却システムでどれだけ冷える?

こんな感じで予防的対策をしておいたおかげで、夏本番を迎えた今もネットワークは安定している様子だ。とはいえ今の時期にどれぐらいの温度になっているのか気になったので、実際に測定してみた。

有線LANアダプターとスイッチングハブで、それぞれヒートシンクのない状態、ヒートシンクありだけど電動ファンはオフの状態、電動ファンを最弱で動かした状態の表面温度を非接触温度計で測定する。ある程度負荷を掛けるために10GbEを使った状態でCrystalDiskMarkを2回連続で動かし、2回目で特に温度が高くなったところを結果とした。なお、部屋のエアコンは28℃に設定している。

まず有線LANアダプターは、天面の部分が熱くなりがちだったので、本体を棚から引き出して天面部分の温度を測定。ヒートシンク無し、ヒートシンクあり、電動ファンONで、それぞれ56.9℃、56.9℃、39.6℃という結果になった。

ヒートシンクを付けても電動ファンを動かさないとほぼ効果がない結果になったが、ヒートシンクが厚さ5mmしかない上にその上を電動ファンで覆ってしまっているので、ファンが動かないとあまり放熱効果がないのだと思われる。

続けてスイッチングハブ。こちらは棚に入れたままの状態で、前面パネル部分の温度が高めだったのでそこで測定した。その結果、ヒートシンク無し、ヒートシンクあり、電動ファンONで、それぞれ54.4℃、54.3℃、36.3℃という結果になった。

こちらもファンを回していないとあまり冷却効果がないという結果に。ヒートシンクだけでももう少し温度が下がるかと思ったが、おそらく棚の中で空気がこもるので、ヒートシンクの効果が出にくいのかもしれない。

だた、どちらの場合も電動ファンを動かせばその効果は絶大だった。電動ファンは3段階中もっとも弱いモードで動かしただけだが、それでも30℃台まで下がった。もちろん内部の温度はもっと高いはずだが、これだけ下がれば棚の中に入れておいても安心できるだろう。

というわけで、10GbEの熱問題は後付けヒートシンクと電動ファンで解決することができたわけだが、逆に言えば、10GbE化はやっぱりそれなりに大変だ。

おそらくあと数年もすれば、こんなことをしなくても平気な、あまり熱くならないスイッチや有線LANアダプターが出てくるんじゃないかと思う。もちろん10GbEならではの爆速通信は一度体験するともとには戻れないし、そういったDIYも楽しみの1つだが、安定性・実用性を重視するなら、今はまだ2.5GbEがオススメだと思う。夏場を考えれば、10GbE化はしっかりとした熱対策が必須で、安定して使うためには、常に冷房が効く部屋に機材を置くのに加えて、今回紹介したような放熱手段も準備しておくべきだろう。

INTERNET Watch編集部員やライター陣が、実際に使ってオススメできると思ったテレワークグッズをリレー形式で紹介していく「テレワークグッズ・ミニレビュー」。もし今テレワークに困りごとを抱えているなら、解決するグッズが見つかるかも!? バックナンバーもぜひお楽しみください。