ニュース

テクニカルサポート詐欺が急増、心理的弱点を付く手口の巧妙化も~Gen、2025年第1四半期の「脅威レポート」公開

2025年7月24日 06:30

ノートンやアバストなどのセキュリティブランドを提供しているGenは7月22日、2025年第1四半期(2025年1月~3月)の「脅威レポート」を発表した。

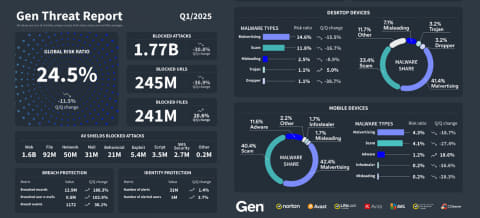

同レポートでは、ブロックされたサイバー攻撃の総数が前四半期と比較して減少したものの、個人情報の流出は前四半期比で約3倍に増加したとしている。

「サイバーリスク比率」は24.53%と高水準

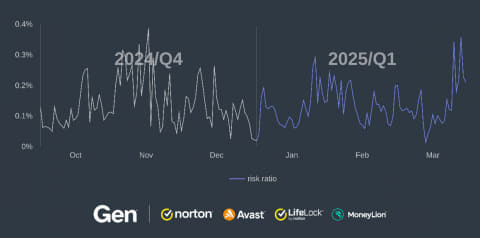

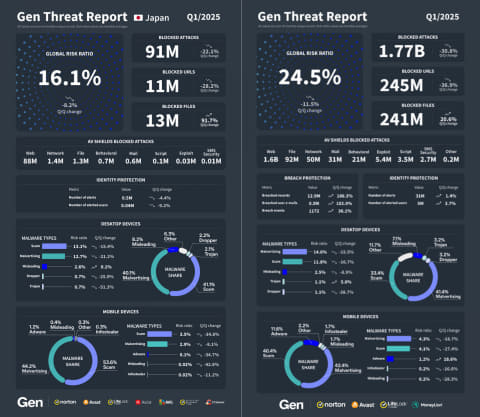

人口に対するサイバー攻撃件数の割合を示す「サイバーリスク比率」は、グローバル平均で24.53%を記録した。これは、2024年末に観測されたピーク時と同等の数値だという。

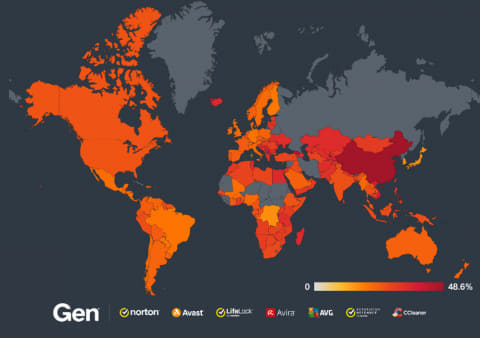

国別の数値では、中国が48.60%と最も高く、ジョージアが44.51%、ベトナムが39.06%と続く。最も高い脅威比率を持つ国は、アジアと東欧の一部地域に集中しているという。その一方、日本では16.12%と、サイバーリスク比率は低い結果となった。

日本では「テクニカルサポート詐欺」が増加

日本国内では詐欺によるサイバー攻撃は引き続き増加傾向にあるという。ウイルス感染やセキュリティリスクを装った偽の警告表示を通じて、ユーザーに不要なサポート契約や遠隔操作を促す詐欺手口「テクニカルサポート詐欺」のブロック件数が、前年同期比で43.91%増加した。

そのほかの詐欺型攻撃の検知件数も増加しており、「一般的な詐欺行為」が5.06%、性的な情報などで脅迫する「セクストーション詐欺」が6.52%、「フィッシング詐欺」が9.62%増加している。

詐欺の傾向として、利用者を誘導して自身の端末に感染させる「なりすまし詐欺」の検知件数が前年比で44.16%増加しており、不安や恐怖心といった心理的弱点を突く詐欺手法の巧妙化が顕著となっているとしている。

個人情報流出の通知が前四半期比3.7%増、特にダークウェブの通知が増加

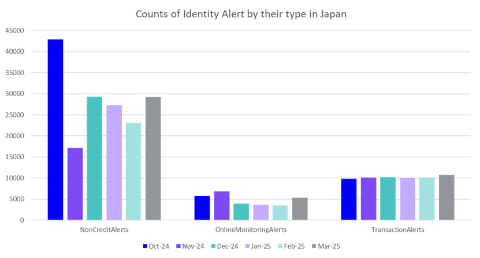

ノートン製品では、データ侵害や個人情報の流出が確認された際に通知する機能として「個人情報の監視機能」が提供されている。その通知件数は前四半期比で3.7%増加した。

そのなかでも、個人情報の不正使用、SNSアカウントの侵害など、ユーザーの個人データを監視する「ダークウェブの通知」が13.83%、ユーザーのデータが侵害・流出していないかを検知する「ソーシャルメディアの監視の通知」が11.98%、銀行口座、クレジットカードなどユーザーの金融取引を追跡する「金融取引の通知」が3.04%増加した。

リスク比率は減少傾向も、ブロックされた不正ファイルの数は増加

前年同期の脅威レポートと比較すると、全体的なリスク比率やブロックされた悪質なURLの数は減少傾向にある。その一方、ブロックされた不正ファイルの数は増加しており、注意が必要な状況が続いているという。

また、グローバル平均と比較すると、日本はブロックした攻撃やURL、ファイルについてはグローバルと同水準の傾向にあるが、全体的なリスク比率は低い結果となっている。また、個人情報保護に関しても、グローバル平均では通知件数が前四半期と比較して増加していたが、日本は減少傾向にある。