読めば身に付くネットリテラシー

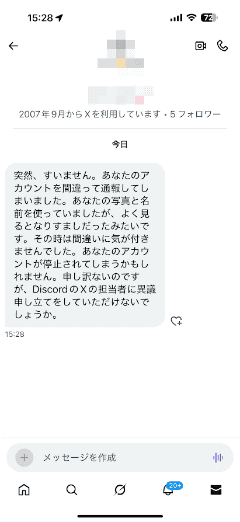

これは焦るかも! ある日「あなたのXアカウントを間違えて通報してしまった」とDMが来た。どうすればいい?

2025年11月21日 06:00

ある日突然、X(旧Twitter)で「あなたのアカウントが詐欺に使われた」「違反行為で通報した」といった内容のDMが届いたら驚きますよね。見知らぬアカウントのときもありますし、フォロワーのアカウントから届くこともあります。これは、今年になって増えている、一種の「なりすまし詐欺」です。

詐欺師は、Xの公式サポート、もしくは間違えて通報してしまったユーザーを偽装し、異議申し立ての手伝いをしてくれようとします。一見、親切な連絡にも見えますが、その実態は被害者を外部のチャットアプリへ誘導し、金銭や個人情報を盗み出す目的があるのです。

通報されたと言われ、動揺する被害者が無実を証明しようと反論しても、詐欺師はすかさず「異議申し立てはX上では受け付けられない」「Xのサポート担当と話す必要がある」と告げます。そして誘導するのが、外部のチャットアプリです。

「Discord(ディスコード)」が利用されることが多く、被害者がDiscordサーバーにアクセスすると、Xのロゴなどを使った偽の「公式サポート担当者」が待ち構えています。この詐欺師は、「本人確認のため」や「アカウントの凍結解除のため」と偽って、XのログインIDとパスワード、氏名や生年月日といった個人情報、さらにはクレジットカード番号まで要求してきます。ひどい場合には「デポジット(保証金)」や「凍結解除手数料」といった名目で、直接的な金銭を要求するケースも報告されています。

この詐欺が巧妙なのは、定型的な手口にとどまらないところです。これは、被害者の反応やネットリテラシーに応じて、攻撃方法を変える「適応(アダプティブ)型」の詐欺なのです。

例えば、被害者がITに疎くパニックに陥っていると判断されれば、最も簡単な方法として、パスワードを聞き出して即座にアカウントを乗っ取ります。乗っ取られたアカウントは、さらなる詐欺メッセージの送信元として悪用されます。

一方、被害者が「デポジット」や「保証金」といった言葉に“公式さ”を感じ、支払いに応じそうだと判断した場合は、直接的な金銭詐取に切り替えます。「異議申し立てには5万円のデポジットが必要ですが、無実が証明されれば返金されます」といった言葉で巧みに支払いを促しますが、もちろん、このデポジットとして支払ったお金が返ってくることはありません。

金銭の支払いを拒否しても、今度は「本人確認のためにクレジットカード情報を登録してください」と誘導し、カード情報を盗み出すシナリオも用意されています。

もちろん、本物のXの公式サポートはこのようなことはしません。Discordや、「Telegram(テレグラム)」など、外部のチャットアプリへ誘導することは絶対にないのです。

詐欺師が別のプラットフォームに被害者を移動させたがる第一の理由は、X社の監視から逃れるためです。もし被害者が詐欺師のXのアカウントを報告してしまうと、凍結され、それ以上活動できなくなります。そのため、X社の監視が及ばないところに被害者を引きずり込むのです。

第二の理由は、証拠の隠滅です。詐欺師が用意したDiscordサーバーでは、詐欺師自身が「管理者」なので、被害者が詐欺に気付いて反論した瞬間、詐欺師は被害者をサーバーから即座に追放し、同時に、今までのやり取りのチャットログを全て削除してしまいます。そうすると、被害者は警察に提出すべき詐欺師とのやり取りの証拠を全て失うことになります。

このタイプの「なりすまし詐欺」も、対応策はいつもと同じです。事例を知り、怪しいメッセージは無視すれば、被害を回避できます。事例を知っていれば、同種のDMが来ても、典型的な詐欺の手口であると判断でき、あわてずに済みます。特に、パスワードを聞いてくるというのは詐欺確定なので肝に銘じておいてください。

とはいえ、どれだけ注意していても、被害に遭ってしまう可能性はゼロではありません。万が一、個人情報を教えてしまったり、金銭を支払ってしまったりした場合は、絶対にひとりで抱え込まず、すぐにしかるべき窓口に相談してください。それにはまず、パニックにならずにDMやチャットのスクリーンショットなどの証拠を保存することです。そのうえで警察相談専用電話「#9110」に電話して状況を説明すれば、「何をすべきか」や「どこの警察署に行けばよいか」を案内してくれます。より専門的なアドバイスや被害届の提出相談が必要な場合は、各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口に相談してみましょう。

ネット詐欺の手口は今後も、私たちが想像もつかないかたちで進化し続けます。しかし、どのように手口が変わっても、「あわてさせて判断力を奪う」は、詐欺師の常套手段です。「まず落ち着く」という基本を覚えておいてください。

DMやメッセージを受け取ったとき、「不安だ」「焦る」「今すぐ対応しないと」と心が急かされたら、それこそがネット詐欺に遭う危険なサインです。そんなときこそ、スマートフォンを置いて、深呼吸をしてください。一晩置いてみたり、信頼できる家族や友人にその画面を見せて相談してみてください。これだけで、ほとんどのなりすまし詐欺を回避できます。あなたのデジタルライフを守る最強の盾は、あなた自身の冷静さなのです。

高齢者のデジタルリテラシー向上を支援するNPO法人です。媒体への寄稿をはじめ高齢者向けの施設や団体への情報提供、講演などを行っています。もし活動に興味を持っていただけたり、協力していただけそうな方は、「dlisjapan@gmail.com」までご連絡いただければ、最新情報をお送りするようにします。

※ネット詐欺に関する問い合わせが増えています。万が一ネット詐欺に遭ってしまった場合、まずは以下の記事を参考に対処してください

参考:ネット詐欺の被害に遭ってしまったときにやること、やってはいけないこと