清水理史の「イニシャルB」

「4096QAM」って、何のこと? スゴそうだけどわからないWi−Fi 7のキーテクノロジーをざっくり解説!

2025年5月7日 06:00

先日、雑談の中で「Wi-Fi 7の4K QAM」について話題になった。「よんけーかむ」と発音するのが高画質のカメラのように聞こえたようで、「何それ?」「通信とどう関係あるの?」という話から、「変調が…」云々と説明したのだが、相手はどうも納得しかねる様子だった。

そこで、何の予備知識もない人でも、「4K QAM」こと「4096QAM」がざっくり理解できるような説明を考えてみた。難しいことはさておき、解説でよく登場する点々が多数集まった図はどういう意味か? そもそも変調って何なのか? という点を解説する。専門家の視点から見ると気になる点もあるかもしれないが、まずは全体像を大まかにつかむための説明、ということで大目に見てほしい。

「0」と「1」を電波で表すために変換するのが「変調」

Wi-Fi 7ルーターのパッケージやウェブページに、必ずと言っていいほど記載されている「4096QAM」(4K QAM)という文字。これが何なのか? 気になっていたという人も少なくないことだろう。

以図は、バッファローのWi-Fi 7の紹介ページから引用したものだが、大抵はこのように「変調方式の効率」という感じで説明される。従来の1024QAMと比べて、点の数が多いことはわかるので、何となく速そうと思えるが、具体的にどういうこと? と聞かれると説明に困ってしまうかもしれない。

この図のスゴさを理解するためには、まず「変調」というプロセスを知っておく必要がある。

Wi-Fiは、電波で情報をやり取りする技術だ。「01000111」のようなデジタル信号を電波で表現することで、通信相手との間で情報を送受信することができる。

変調というのは、このデジタルデータを電波に変換する操作のことだ。非常に単純化すると、以下のように、2つの異なる電波の形に、それぞれ「0」と「1」を割り当て、この組み合わせによってデータを表現する。

いや、「搬送波が」「OFDMもあって」とか言い出すと、混乱しかねないので、まずは、たくさんあるWi-Fiの通信プロセスの1つとして、このような変換作業があると理解すればいい。

なお、「電波の形」と言っても、扱い方によっていくつかの種類がある。基本的な方法としては、次の3種類が挙げられる。

- 振幅(波の高さ)の違いで表現する方法 例:AMラジオなど

- 周波数(波が上下する回数)の違いで表現する方法 例:FMラジオなど

- 波の位相(始まる場所や方向)で違いを表現する方法 例:Wi-FiのPSK

変調の方式がWi-Fiの速度を決めるパラメーターの1つに

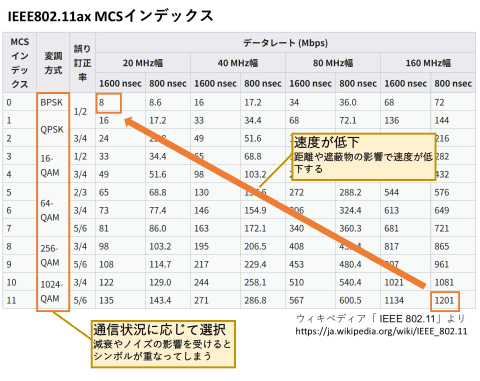

さて、この変調は、冒頭でも触れたWi-Fi 7の特徴のように、主にWi-Fiの通信速度に影響する。以下は、Wikipediaから引用した「MCSインデックス」と呼ばれるWi-Fiの各種パラメーターと速度との関係を示した表だ。Wi-Fi 7だと話がややこしくなるので、Wi-Fi 6を例に説明する。

通信で使う帯域幅や信号を保護するための保護時間(ガードインターバル)、誤り訂正など、パラメーターがたくさんあるが、今回は上図でオレンジで囲った「変調方式」に注目してほしい。

通信状況がいい場合、つまり近距離や遮蔽物がない状況だと、MCSインデックスの11番の右端(160MHz幅、800n Sec)の1201Mbps(1ストリーム時なので、PCやスマホだと2ストリームで2402Mbps)が選択され、状況が悪くなると次第に速度が低下していく。

変調方式は、この速度を決めるパラメーターのひとつとなっており、Wi-Fi 6では、通信状況が良好な場合は「1024QAM」が選択され、悪くなるにしたがって256QAM、64QAM、16QAM、QPSK、BPSKと変調方式が変化していく。

変調方式の違いによって何が変わるのか、については後述するが、それぞれの変調方式によって表現できるデータの数(=表現できる波の形の数)が異なる。

| データ | データ例 | |

| BPSK | 1bit | 0/1 |

| QPSK | 2bit | 00~11 |

| 16QAM | 4bit | 0000~1111 |

| 64QAM | 6bit | 000000~111111 |

| 256QAM | 8bit | 00000000~11111111 |

| 1024QAM | 10bit | 0000000000~1111111111 |

| 4096QAM | 12bit | 000000000000~111111111111 |

※BPSK:Binary Phase Shift Keying

※QPSK:Quadrature Phase Shift Keying

※QAM:Quadrature Amplitude Modulation

2つの位相により0/1を表現する「BPSK」

それでは、Wi-Fiで使われるBPSK、QPSK、QAMの3つの変調方式をそれぞれ見ていこう。まずは、もっともシンプルなBPSKだ。

BPSKは、Binary Phase Shift Keyingの頭文字を取った方式で、「Phase」つまり位相を変化させることでデータを表現する変調方式となる。

下図は、BPSKの一例だ。位相が180°異なる2つの波(cos波)で0と1を表現した例となる。ここでは、左側の波が0を表現し、右側が1を表現すると決めておく。

この2つの波を順番に並べると、以下のように「0」「1」と表現できるので、このように送信したいデータに合わせて位相を変化させていく。例えば、「0101」なら、下図の波がもう一組続くというイメージだ。

さて、ここで冒頭の4096QAMで紹介した、点々が無数に並んだ図に話を戻す。あの点々が無数に並んだ図は、コンスタレーションマップ(信号空間ダイヤグラム)と言って、波が表現できるデータを点で表したものとなる。具体的には、波が最大になるところの振幅と角度をベクトルで表したときの点と考えるとわかりやすい。

BPSKの場合、「0」を表す波の最大の部分は、角度が0のところ(スタート地点)で、このときの振幅は1となる。なので、これをコンスタレーショマップ上で表現すると、X軸が1でY軸が0(角度0)のところになる。同様に「1」を表す波は反対側のX=-1、Y=0のポイントとなる。

90°ごとに位相を変化させ00/01/10/11を表現する「QPSK」

次のQPSKは、Quadrature Phase Shift Keyingの頭文字を取った方式だ。先ほどのBPSKは180°違う2つの位相を使ったが、QPSKでは90°ごとに変化させた4つの位相を利用して、「00」「01」「10」「11」の4値(2bit)を表現できる。

QPSKのコンスタレーションマップは上図のようになる。波の最初のブロックを「00」とした場合、その振幅は1で角度は45°となる。同様に、それぞれの角度をポイントしてくと、1つのシンボル(コンスタレーションマップ上の点)で4つの値を表現できるわけだ。

さあ、だんだんと4096QAMのコンスタレーションマップに近付いてきたことがわかるだろう。

直交する2つの波の振幅を変化させて16値を表現する「QAM」

QAMは、Quadrature Amplitude Modulationの頭文字を取ったものだ。これは少々ややこしい。

Quadratureは直交という意味で、sin波とcos波のように90°位相が異なる波の性質を使った方式となる。一方、Amplitudeは振幅の意味だ。

直交した波の場合、合成しても後からそれぞれの波の成分を取り出すことができる。例えば、以下のようになる。この図は振幅を変化させていないので(同じ振幅の2つの波の組み合わせ)、結果的に先ほど紹介したQPSKと同じく00/01/10/11の4つの値を表現できるが、2つの波を組み合わせるという概念がQPSKとは異なる。

この特性を利用して、2つの波のそれぞれで振幅を変化させることで、多くの値を表現できるようにしたのがQAMとなる。

以下の図で、青い波とオレンジの波の高さ(振幅)が変化していることがわかると思うが、それぞれ4段階で振幅を変化させた場合、1つのシンボルで4×4=16(4bit)の値を表現できる。これをQAMの中でも16QAMと呼ぶ。

I波で00、01、10、11、Q波で00、01、10、11を表現すると考えると、この組み合わせなので「0000~1111」までを表現できるわけだ。

さあ、コンスタレーションマップへのプロットしてみよう。例えば、「1001」を表現する点は、振幅が約0.7で、角度が45°となる。これが上図の緑色の矢印になる。

こんな感じで、全ての点をプロットすると、上図のように4×4で16の値を示す図ができあがるわけだ。

1024QAMや4096QAMへの応用

さて、16QAMまでわかれば、あとは応用のみだ。変化させる振幅の種類を増やしていくことで、より細かな表現ができる。

Wi-Fi 6ことIEEE 802.11axの1024QAMはI波とQ波で、それぞれ32段階振幅を変化させるので32×32で1024種類の値を表現できる。1024種類というは、2の10乗なので、0と1を表せる2bitの値が10個、つまり1シンボルが10bitを表現できる。これにより、0000000000~1111111111の値を表現できる。

さあ、Wi-Fi 7の4096QAMは、さらなる応用だ。64×64=4096種類の表現が可能で、000000000000~111111111111までの値、つまり1シンボルで12bitのデータを表現できることになる。

4096QAMの“密集した点”を受信する側も大変!

このように、変調によってデジタルデータを電波で表現するしくみが何となくわかったかと思う。そして、あの点々がたくさん並んだコンスタレーションマップがWi-Fiの速度に関係しているということもイメージできたのではないだろうか。

ここで、もうひとつコンスタレーションマップから、直観的に理解できる情報を紹介する。それは4096QAMのスゴさだ。

ここまで電波を送る側の話をしたが、もちろんWi-Fiの場合、受信する側についても考えなければならない。そして、この点においては本来、さらなる変調、つまりOFDMの話をすべきなのだが、今回はこれをバッサリ割愛する。

話をシンプルにするために、BPSKで進めよう。BPSKでは、前述したように波の位相の違いによって0と1というデータを表現することを解説した。つまり、相手から送られてきた電波を受信した側は、その波をいくつかのプロセスを経て分析し、最終的に0や1といったデジタル信号を取り出すことで通信できる。

つまり、波の違いをきちんと区別できないと0や1といった信号を間違って取り出してしまう可能性があるわけだ。

BPSKの場合、位相が180度異なる波を使うので、これは区別しやすい。以下の図を例に解説すると、極端な話、受信した波が右側にあれば「0」、左側にあれば「1」と判断できる。

電波が空間を通って到達する間に、多少、位相がずれたとしても、ざっくり右側にあれば「0」と判断できる。

このように、コンスタレーションマップ上の点は、それぞれのデータを取り出す際の許容範囲を視覚化するのにも役立つ。QPSKも右上、右下、左下、左上と、こちらもざっくり判断できるし、16QAMであっても、多少、位相や振幅がずれたところで信号を認識することはできそうだ。

これに対して、4096QAMはどうだろうか? コンスタレーションマップ上にビッシリと密集した点は、隣接する点との隙間がわずかとなっている。つまり、許容される誤差の幅が狭い。少し位相や振幅がずれただけで、データを間違えて認識してしまう可能性が高くなる。

Wi-Fiの速度が距離や遮蔽物によって変わる1つの理由がここにある。通信状況が悪い(干渉、減衰など)があるケースでは、より高度な変調方式を使ってしまうと、信号の誤認識によって、エラーが発生しやすくなるわけだ。

このため、冒頭で紹介したMCSインデックスの値を下げ、より干渉や減衰に強い変調方式に切り替えることで、速度を落としてでも、より確実にデータを伝送できる方式が選択されることになるわけだ。

結局、「たくさんのデータを電波に乗せられる方式」

というわけで、Wi-Fi 7でよく見かける「4096QAM」という用語について解説した。

ひと口に言ってしまえば、やっぱり効率的な変調方式というか、たくさんのデータを電波に乗せられる方式ということになるが、なぜ効率的なのか、どうしてたくさんのデータを伝送できるのかが、何となくでもわかれば幸いだ。

筆者自身、実際の回路での動作を理解しきれているわけではないので、理解が甘かったり、説明があいまいな部分もあったりするが、その点は、どうかご容赦いただきたい。少なくとも、Wi-Fi 7の説明でよく見る、あの点々のグラフが何なのか、どういう意味なのか、どうスゴいのかが、なんとなく理解できたのではないかと思う。