清水理史の「イニシャルB」

“あの”Linksys再び、Wi-Fi 7ルーター「Velop WRT Pro 7」は、OpenWrt採用でブロードバンドおじさん歓喜の「ロマン武器」

2025年7月14日 06:00

「あのLinksysが復活」――過去、何度このフレーズを使ったことか。かつてブロードバンド機器市場で世界中を席捲したLinksysが、日本市場に舞い戻ってきた。しかも、今回の製品は、かつて同社製品から誕生したOpenWrtを逆採用しているというのだから、さらに感慨深い。この製品の魅力に迫ってみた。

ブロードバンドおじさん歓喜

最初に言っておきたいのだが、この製品は、いわゆる「ロマン武器」である。

製品として魅力的な部分も多々あるが、2025年8月時点での実売価格は5万5455円となっており、無線スペックがほぼ同じ(トライバンド2ストリーム)の実売3万円前後のバッファロー「WXR9300BE6P」や実売2万円前後のエレコム「WRC-BE94XSD」(しかもどちらもWAN側10Gbps対応)と比べると、コスパが悪い。

また、詳しくは後述するが、SSIDやパスワード、IPアドレスを変更するといった一般的な設定変更は問題ないものの、いろいろな設定で遊ぼうとすると、それなりの知識と根気が要求される。

ただ、そうした状況を無視してでも「欲しい」と思わせる魅力がある。

シスコ、Belkin、Fortinetと何度も不死鳥のように舞い戻ってきた「Linksys」というブランド――。

2000年代のあこがれだった四つ足青黒の「WRT54G」の系譜――。

そして、その「WRT」の名前が冠された「OpenWrt」を最新のWi-Fi 7製品で逆採用したコンセプト――。

いや、もう、こんなの、訪問したオフィスなどに置いてあるのを見かけたら、「相当、お好きですねぇ」なんて声かけちゃうのは必至。ブロードバンドおじさん歓喜の代物と言っていい。

いや、もちろん、スペックとか、パフォーマンスなどを冷静にチェックすることも重要なのだが、久しぶりに感情を揺さぶられる製品が現れたという印象だ。

見た目はモダン

まずは、外観をチェックしていこう。本製品の見た目はモダンだ。正直、この復活劇を演出するなら、四つ足青黒であってほしかったという気持ちもあるが、本製品の見た目は、実用性が考慮された現代的なデザインになっている。

縦長の筐体は、Belkin時代のVelopシリーズを踏襲したイメージで、設置面積を小さくしながら、排熱効率も高くするという実用性を重視したものとなっている。

デザインもシンプルで、艶消しのブラックを基本に、上部にLinksysのロゴとLED、背面にポートがあるだけとなっている。

近年、海外製品を中心に「ノイズレス」のデザインが流行している。Amazon.co.jpのeeroシリーズ(以前欠点として指摘したIPv6 IPoE対応をしたとのことで、期待を込めて購入済み)が代表的で、究極はXiaomiの「BE3600 Pro」だと思うが、新規参入のZTEの「Sora AX3000」(これも試してみたかったので購入済み)なども、ノイズレスに近いデザインだ。国内メーカーでは、アイ・オー・データ機器も古くからノイズレスデザインに取り組んでいる。

本製品も、ロゴがあるのみで余計な記号、デザインラインなどがないのが特徴で、非常にシンプルな構成になっている。特に正面から見ると、ほぼ無地になるあたりは、まさにノイズレスといっていい。

そのコンセプトは、同社のウェブページでも紹介されているが、インテリアに溶け込むということである。これは国内のWi-Fiルーターメーカーも目指しているところではあるが、結局のところWi-Fiルーターは目立つ場所、人の目につくところに置く方が電波の効率がいい。であれば、目立たないデザインにしつつ、目立つ場所においてもらおうという発想になる。

実際、本製品はパッと見、黒い筒だ。テレビやAV機器などの黒い製品の近くに置くと、スピーカーかな? なんて思うほど周囲に溶け込むデザインになっている。これなら、「目立つ場所=電波環境的に有利な場所」に、ためらいなく置けるだろう。

スペックはもうひと頑張りを……

一方、スペックは、冒頭でも触れたとおり、コスパという点では競合に劣る部分があるのも事実だ。

| 価格 | 5万5455円 |

| CPU | IPQ9554 1.5GHz Quad-core |

| メモリ | DDR4 1GB |

| 無線LANチップ | QCN6274 |

| 対応規格 | IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b |

| バンド数 | 3 |

| 320MHz対応 | 〇 |

| 最大速度(2.4GHz帯) | 591Mbps(IEEE 802.11ax) |

| 最大速度(5GHz帯-1) | 2883Mbps |

| 最大速度(5GHz帯-2) | - |

| 最大速度(6GHz帯) | 5765Mbps |

| チャンネル(2.4GHz帯) | 1-13ch |

| チャンネル(5GHz帯-1) | W52/W53/W56 |

| チャンネル(5GHz帯-2) | - |

| チャンネル(6GHz帯) | 1-93ch |

| ストリーム数(2.4GHz帯) | 2 |

| ストリーム数(5GHz帯-1) | 2 |

| ストリーム数(5GHz帯-2) | - |

| ストリーム数(6GHz帯) | 2 |

| アンテナ | 内蔵 |

| WPA3 | 〇 |

| メッシュ | ×(WDSは対応) |

| IPv6 | 〇 |

| IPv6 over IPv4(DS-Lite) | 〇(要設定パッケージ) |

| IPv6 over IPv4(MAP-E) | 〇(要設定パッケージ) |

| 有線LAN | 1Gbps×4 |

| 有線WAN | 2.5Gbps×1 |

| LAG | - |

| 引っ越し機能 | - |

| 高度なセキュリティ | 追加可能 |

| USB | - |

| USBディスク共有 | - |

| VPNサーバー | OpenVPN |

| DDNS | 〇 |

| リモート管理機能 | - |

| 再起動スケジュール | cronで対応 |

| 動作モード | 設定アシスタントでAP/BR/WDS設定 |

| ファーム自動更新 | - |

| LEDコントロール | 〇 |

| ゲーミング機能 | MAP-E環境のみ最適化機能あり(DMZ) |

| サイズ(mm) | 95.1×95.1×217.9 |

無線は、2.4GHz帯が591Mbps、5GHz帯が2883Mbps、6GHz帯が5765Mbps対応のトライバンド製品となっている(全て2ストリーム対応)

5GHz帯と6GHz帯では4096QAMやMLO、6GHz帯は320MHz幅と、Wi-Fi 7の魅力を堪能できるスペックになっているが、2.4GHz帯はWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)となっているため、互換性重視の構成だ。イメージとしては、ミドルレンジに位置する製品という印象となる。

一方、有線は、WANポートが2.5Gbpsで、LANポートが1Gbps×4となっている。前述したように、競合製品はより低い価格でWAN側10Gbps対応、製品によってはLAN側も2.5Gbps対応となっているケースがあるため、この部分は、正直、見劣りする。

おそらく、ターゲットがビジネス寄りなのだろう。OSとしてOpenWrtを採用している点もそうだが、オフィスではまだ10Gbpsよりも1Gbps対応の回線の方が主流だ。特に、PPPoEでの固定IPアドレスでの需要が高く、1Gbps回線から離れられないというケースもある。こうした環境での利用を想定した設計なのだろう。

OpenWrtを採用

そして、最大の特徴と言えるのがOSとして、OpenWrtを採用している点だ。

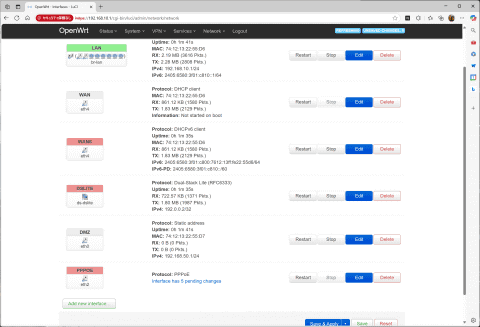

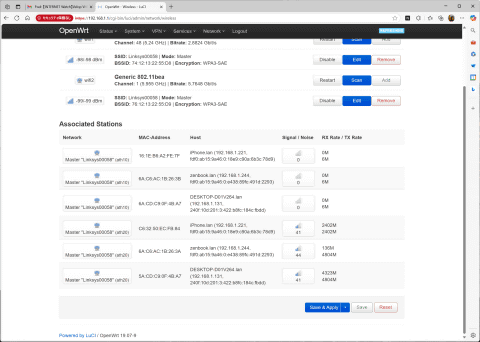

過去、コンシューマー向け製品でもOpenWrtを採用した製品はいくつかあった(GL.iNetなど)。また、表側のウェブインターフェースはカスタマイズされているものの、バックエンドでOpenWrtが動いているように思える製品もいくつか存在したが、今回の製品は、基本的にはOpenWrtそのまんまだ。

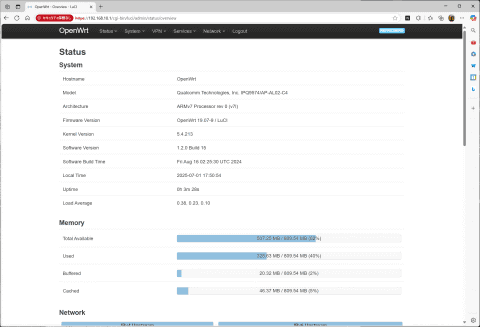

今回、検証した製品は、Qualcommがハードウェア最適化を施したQSDK仕様のファームウェアで、搭載されるバージョンは19.07となっていた。QSDKには23.05もあり、メーカーによると、今後、アップグレードも予定されているという。

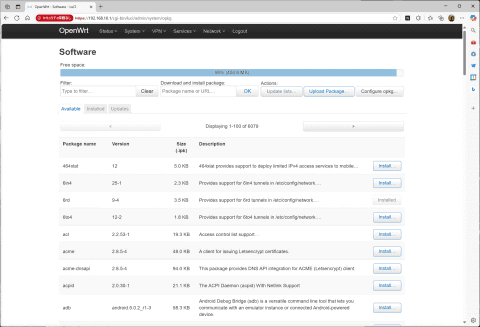

機能的には極めて豊富というか、やろうと思えば、かなりのカスタマイズができる製品になっている。ハードウェアに近い部分がQualcomm向けにカスタマイズされているようで、導入できるパッケージが限られるケースもあるようだが(kmod関連は導入のハードルが上がるとのこと)、基本的には、いろいろなパッケージを追加して簡単に機能を強化できるようになっている。

利用できるパッケージは以下で参照できるが、多すぎて、正直、何をインストールすればいいかというと困る状況だが、VPN関連とか、広告ブロック機能とか、用途によってさまざまなパッケージを利用可能になっている。公式サイトでは、AdBlockを追加する方法なども紹介されているので参考にするといいだろう。

▼パッケージテーブルおよび関連の説明

Package table 19.07

Velop WRT Pro 7 OpenWrt ルーターにAdblockを追加してセットアップする方法

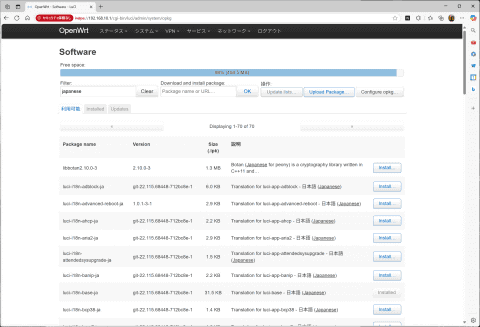

とりあえず、標準は英語なので、「System」の「Software」から、パッケージをアップデート後、「Japanese」などで検索して「luci-i18n-base-ja」をインストールするといいが、はじめてだと、それもわかりにくいかもしれない。

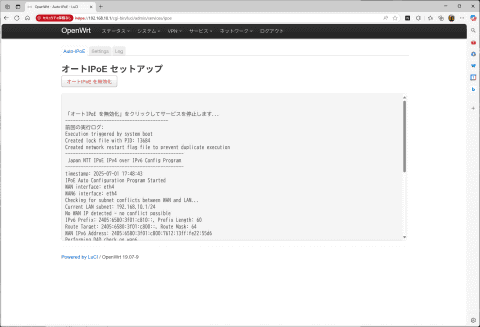

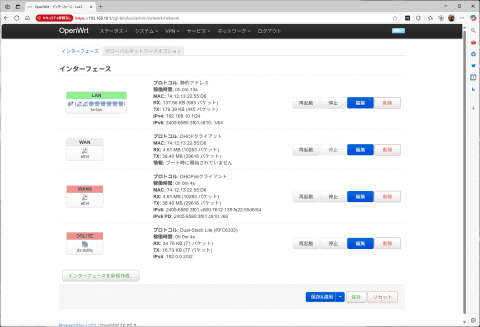

なお、初心者が利用する上での工夫もなされている。具体的には、IPv6 IPoEサービスへの対応だ。この設定は、素のOpenWrtでやろうとすると、それなりに調査と時間がかかるのだが、今回の製品では独自のパッケージをインストールすることで自動判別による設定が可能になっている。また、本体をアクセスポイントやブリッジ、WDSのモードに切り替えるパッケージも提供されている。

▼関連の説明

OpenWrt IPoE等インターネットサービスの設定方法 Velop WRT Pro 7 (LN6001-JP / MBE70)

OpenWrt アクセスポイント・ブリッジモードおよびWDS子機としてVelop WRT Pro 7を設定する方法

もちろん、これらのパッケージはインターネットに接続されていないとダウンロードできない。特にIPoEアシスタントは、このパッケージそのものがIPv4接続のためのものなので、本機のセットアップを始める前にインターネットに接続できる環境でダウンロードしておくことをおすすめする。

なお、現状、IPoEのパッケージはベータ版ということのようで、各VNEへの正式な対応状況は後日発表されるようだ。現時点では以下の環境で実質的に対応できるようで、試しに、筆者宅のv6コネクト(ASAHIネット)で接続してみたが、問題なく設定できた。

- v6プラス(MAP-E)

- OCNバーチャルコネクト(MAP-E)

- BIGLOBE IPv6オプション(MAP-E)

- transix(DS-Lite)

- クロスパス(DS-Lite)

- v6コネクト(DS-Lite)

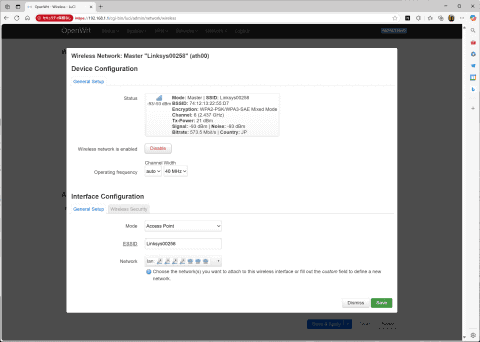

OpenWrtは、慣れていないと、一部の設定を変えるだけで、つながらなくなることがある。実際、今回の検証でも、Wi-Fiの設定で、暗号キーを変更するなど、いろいろ変更していたところ、クライアントにIPアドレス(v4のときもあれば、v6のときもある)がうまく割り当てられなくなるなどの状況になってしまった。

おそらく設定ミスなのだが、自由度が高いだけに、ミスをすると、なかなか苦労する印象だ。

正直、設定に関しては、市販のコンシューマー向けWi-Fiルーターのように簡単にできるとは言いがたい。おそらく最初は、設定がどこにあるのか? 基本的な設定にどの項目が必要か? ということに迷うと思われるが、さらに踏み込もうとすると、OpenWrtの作法というか、各設定がどのように関係しているかを把握していないと「詰む」ことになるし、場合によってはコマンドでの設定が必要になる。

まあ、慣れの問題なので、Wi-Fiルーターをセットアップするというよりは、「OpenWrtで遊ぶ」という感覚で、根気よく付き合うのがコツとなる。

もちろん、すでにOpenWrtに慣れている人であれば、使い慣れた環境で、自分の好みの設定で利用できるメリットの方が大きい。なので、初心者は、それなりの覚悟を持って買う必要がある。

無線性能は満足

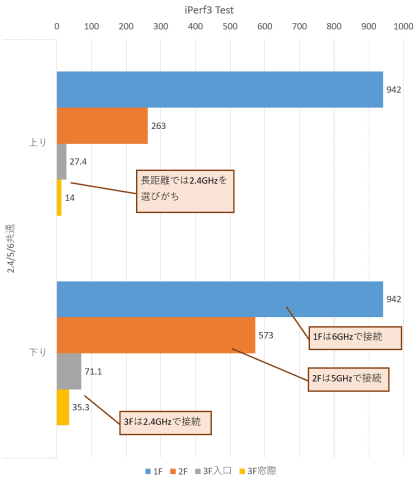

無線の性能に関しても問題ない印象だ。以下は、木造3階建ての筆者宅の1階に本製品を設置し、iPerf3による速度を計測した結果だ。

| 1F | 2F | 3F入口 | 3F窓際 | |

| 2.4/5/6MHz帯共通(上り) | 942 | 263 | 27.4 | 14 |

| 2.4/5/6MHz帯共通(下り) | 942 | 573 | 71.1 | 35.3 |

※単位:Mbps

※サーバー:Ryzen3900X/RAM32GB/1TB NVMeSSD/AQtion 10Gbps/Windows11 24H2

※クライアント:Core Ultra 5 226V/RAM16GB/512GB NVMeSSD/Intel BE201D2W/Windows11 24H2

本製品は、6GHz帯で320MHz幅を利用できるのだが、残念ながらLAN側の有線が1Gbpsなので、iPerf3による計測も1Gbpsが上限となった。1階の性能はかなり高く、900Mbpsオーバーで安定して通信できた。

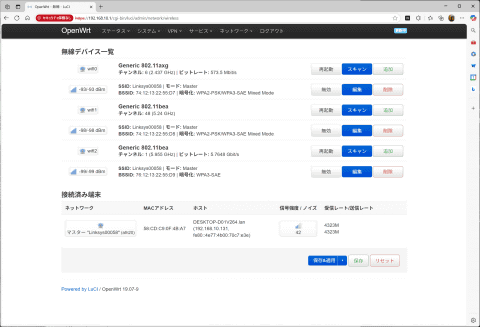

標準では、2.4/5/6GHz帯で同じSSIDが割り当てられているが、1階では6GHz帯が選択された。近年は、同じWi-Fi 7でも6GHz帯を省いたデュアルバンド製品が増えてきているが、やはり空いている6GHz帯を使えるメリットは大きい。

その一方で、長距離は条件次第だ。筆者宅のケースでは、2階は5GHz帯、3階は2.4GHz帯で接続された。3階に関しては、2.4GHz帯だと、かなり速度が落ちる印象だ。また、比較的積極的に帯域を切り替える印象があり、移動しながらの利用では切り替えのタイムラグが若干気になった。

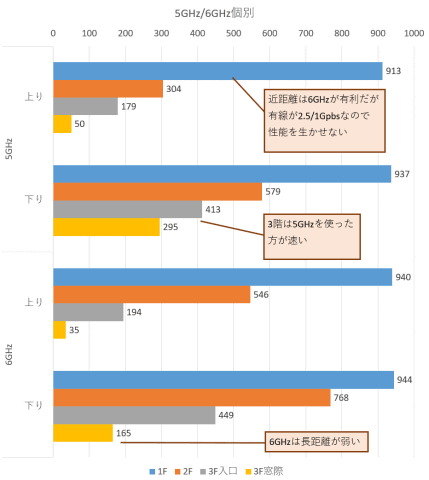

そこで、6GHz帯や5GHz帯を個別のSSIDにして再計測したのが以下の結果だ。6GHz帯は長距離が苦手なので3階窓際で165Mbpsほどだったが、それでも2.4GHz帯のときと比べると速い。

優秀なのは5GHz帯で、これは3階入り口で400Mbpsオーバー、窓際で295Mbpsなので中長距離のバランスがいい。個人的には、標準設定ではなく、SSIDを分けて帯域を使い分けることを推奨したい。

| 1F | 2F | 3F入口 | 3F窓際 | |

| 5GHz帯(上り) | 913 | 304 | 179 | 50 |

| 5GHz帯(下り) | 937 | 579 | 413 | 295 |

| 6GHz帯(上り) | 940 | 546 | 194 | 35 |

| 6GHz帯(下り) | 944 | 768 | 449 | 165 |

※単位:Mbps

※サーバー:Ryzen3900X/RAM32GB/1TB NVMeSSD/AQtion 10Gbps/Windows11 24H2

※クライアント:Core Ultra 5 226V/RAM16GB/512GB NVMeSSD/Intel BE201D2W/Windows11 24H2

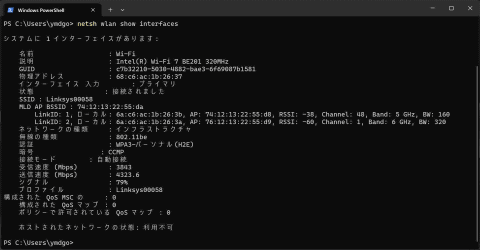

MLOはコマンド設定が必要

せっかくのWi-Fi 7対応モデルなので、MLOも試してみた。

ただし、MLOに関しては標準でオフになっており、有効にするには、コマンドでの設定が必要になるケースもある。メーカーからのアドバイスによると、以下のような流れで設定する必要がある。

2.4GHz帯のSSIDを変更する

本機の2.4GHz帯はWi-Fi 6対応なので、MLOを構成できない。MLOを構成する5GHz帯および6GHz帯とSSIDを分け、区別できるようにする。また、WPA3非対応機器を接続するためのSSIDとして2.4GHz帯を利用する。

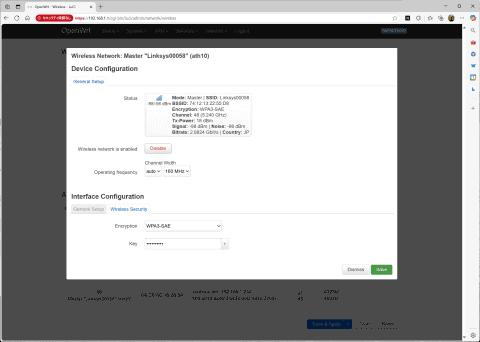

5GHz帯のセキュリティ設定をWPA3に変更する

MLOで利用する複数の帯域の設定を合わせる必要がある。6GHz帯がWPA3対応なので、これに合わせて5GHz帯もWPA3に設定する。

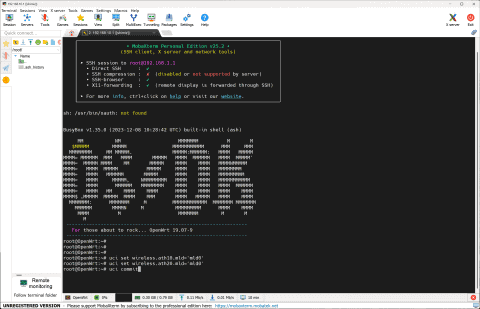

コマンドを使って5GHz帯と6GHz帯でMLOを構成する

以下のコマンドを使って、本製品をMLOのMLD(Multi Link Device:複数無線機器を搭載したデバイス)を構成する。「ath10」は5GHz帯、「ath20」は6GHz帯を表す記号で、これらを同じ「mld0」として設定する。設定後、再起動する。

uci set wireless.ath10.mld='mld0'

uci set wireless.ath20.mld='mld0'

uci commit

筆者の手元にある以下の3つのMLO対応製品で、検証したところ、いずれの機器も問題なく5GHz+6GHzのMLOで接続できることが確認できた。なお、接続方式としては、同時接続しつつ実際のデータ送信でいずれかの帯域を選択する「eMLSR」となる。

接続に成功したデバイス

- ASUS Zenbook S13(Intel BE201搭載)

- Lenovo YogaSlim 7x Gen9(Qualcomm FastConnect 7800搭載)

- Apple iPhone 16 Pro

使い手を選ぶ

以上、LinksysのVelop WRT Pro 7を実際に試してみたが、個人的には所有する喜びがあるうえ、さらにOpenWrtで遊べる、久しぶりに満足感が高い製品という印象だ。

そこが「ロマン武器」たる所以だが、万人におすすめできるかというと、そうではない。確実に人を選ぶ。

筆者のように、この手の製品に愛着が持てる人には無条件におすすめ。また、すでにOpenWrtの環境に慣れている人もおすすめだし、これからOpenWrtを「勉強してみたい」(「使ってみたい」では覚悟が足りない)人にもおすすめとなる。

また、ビジネスシーンで、普通の製品ではできない機能を使いたいというケースでもおすすめだ。例えば、IPoEのDS-LiteとPPPoEのIPv4接続を共存させて用途によってルーティングする、などのケースにも向いている。

もちろん、一般的な使い方なら困らない。前述したように、IPoEパッケージで設定はできるし、既存のWi-Fiのパスワードを変えるといった、普通の設定なら、設定場所さえわかればまったく苦労しない。

困るのは、前述したMLOのような凝った機能を使おうとする場合だ。こうした設定を経験すると、コンシューマー向けのルーターが、いかに裏側で設定を自動化し、本来必要になる複雑な操作をまとめて行えるよう工夫しているのか実感できる。これを「面白い」と思えるかどうかが、ポイントになる。

なので、本製品は、Linksysがいい、OpenWrtが欲しい、というターゲットに明確に向いた製品と言える。価格は高いが、それに見合った楽しさや自由度が手に入ることが魅力だ。