清水理史の「イニシャルB」

Amazonの新型Wi-Fi 7ルーター「eero 7」、待望のIPv6 IPoE対応で、どこまで良くなった?

2025年7月22日 06:00

アマゾンジャパンから6月に、Wi-Fiルーターの新製品「eero 7」が発売された。2024年9月発売の既存モデル「eero Max 7」よりも低価格なWi-Fi 7対応モデルとして、デュアルバンドの「eero 7」とトライバンドの「eero Pro 7」が同時に発売され、eero 7は、既存のWi-Fi 6/6E対応モデルを踏襲したデザインでWi-Fi 7に対応した製品となっている。

従来モデルで課題だったIPv6 IPoE対応も実現され(2024年9月発売の従来モデルもアップデートで対応される予定)、日本国内での本格的な展開が期待されている。筆者もさっそく購入したので、使い心地をレポートする。

欠点を克服

しっかりとIPv6 IPoEに対応してきたあたりは、さすが技術の企業でもあるAmazonだけのことはある。

昨年、本稿で「eero 6+」をレビューした際は、国内で増えつつあるIPv6 IPoE(MAP-EやDS-Lite)に非対応である点を指摘したが、今回の新製品では、この欠点を克服してきた。

IPv6 IPoE対応といっても、その接続仕様にはVNEによって細かな違いがあり、海外メーカーは苦労しながら徐々に実装を進めるケースが多かったのだが、あっさりと対応を果たした技術力の高さには素直に感心した。

これで、国内ユーザーも安心して本製品を購入することができるはずだ。

というわけで、スペックや外観はひとまず置いておき、早速、IPv6 IPoE接続を試してみた。

具体的には、6月10日に出荷された新製品からIPoEに対応したバージョン7.9.1以降のファームウェアが実装されており、「初期設定時に自動的に上流の接続種別を判別し、VNEごとの仕様に基づいて、適切なトンネリング設定を自動的に完了する」とされている。

実際に試してみたところ、環境によるちょっとしたトラブルはあったものの、結果的にIPv6 IPoEでの接続を確認できた。

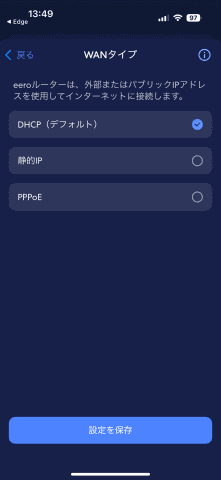

テストした環境は、フレッツ 光クロス+ASAHIネットのv6コネクトサービス(DS-Lite)の環境となる。アプリでの初期設定時にインターネット接続の自動設定が行われるが、ここで自動的にMAP-EやDS-LiteなどのIPv4接続がセットアップされた。

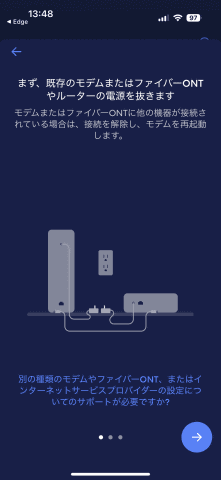

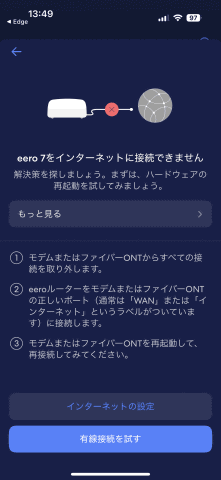

ただし、実は、これは2回目のセットアップの様子である。この前に実行した初回セットアップ時は、自動設定に失敗している。

理由はシンプルで、筆者宅の回線環境では上位にルーター兼ひかり電話用の機器「XG-100NE」が存在するからだ。ひかり電話契約があるケースでは、上位にホームゲートウェイやルーターが存在するのだが、このケースだと、ユーザーが自分でオフにしていない限り、上位のルーターからDHCPでIPv4のアドレスが配布されてしまう。このため、本製品はインターネット接続がDHCP接続だと勘違いして、接続に失敗したことになる。

実は、こうしたケースは、一昔前のルーターではよくあった事例だ。しかし、近年、特に国内メーカーの製品は、こうしたユーザー宅の環境の研究がしっかりとなされているので、上位にルーターやホームゲートウェイが存在し、そこでDHCPサーバーが動いていたとしても、IPv6 IPoE環境であることを識別し、DS-LiteなどのIPv4 over IPv6環境での接続に自動的に切り替えることができる。

実際、まったく同じ環境で、手元にあるアイ・オー・データ機器のルーターを接続すると、DHCP接続ではなく、きちんとIPv6 IPoEのv6コネクト環境と識別して接続を完了してくれることを確認できた。

というわけで、最近の製品なら、イレギュラーな(と言ってもひかり電話ユーザーなら珍しくない)状況でも乗り越えてくれるのだが、本製品は残念ながらそうなってはいなかった。

もちろん本製品でも、自動設定に失敗した場合に手動設定を選択できるが、残念ながら、選択肢にDS-LiteやMAP-E設定が表示されない。DS-LiteやMAP-Eは自動設定のみに対応しており、手動設定は提供しないという方針のようだ。

というわけで、ひかり電話ユーザーで、上位にルーターやホームゲートウェイがある場合は、そちらのDHCPサーバーはオフにしてから設定することをおすすめする。そうすれば誤認せずにIPv6 IPoEの設定が機能するはずだ。

激戦区のデュアルバンド市場での立ち位置

それでは、製品を見ていこう。本製品は、Wi-Fi 7に対応したルーターで、eeroならではのTrueMeshなどの独自技術を搭載した製品になっている。

Wi-Fi 7といっても6GHz帯には対応せず、5GHz帯+2.4GHz帯のデュアルバンド対応となっており、対応する速度は5GHz帯が2882Mbps、2.4GHz帯が688Mbps(いずれも2ストリーム)となっている。

| 項目 | 内容 |

| 価格(1台) | 1万9800円/1万7450円(セール価格) |

| 価格(2台セット) | 3万4800円 |

| CPU | - |

| メモリ | - |

| 無線LANチップ | - |

| 対応規格 | IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b |

| バンド数 | 2 |

| 320MHz対応 | - |

| 最大速度(2.4GHz帯) | 688Mbps |

| 最大速度(5GHz帯-1) | 2882Mbps |

| 最大速度(5GHz帯-2) | - |

| 最大速度(6GHz帯) | - |

| チャネル(2.4GHz帯) | 自動選択 |

| チャネル(5GHz帯-1) | 自動選択 |

| チャネル(5GHz帯-2) | - |

| チャネル(6GHz帯) | - |

| ストリーム数(2.4GHz帯) | 2 |

| ストリーム数(5GHz帯-1) | 2 |

| ストリーム数(5GHz帯-2) | - |

| ストリーム数(6GHz帯) | - |

| アンテナ | 内蔵 |

| WPA3 | 〇 |

| メッシュ | TrueMesh |

| IPv6 | 〇 |

| IPv4 over IPv6(DS-Lite) | 〇 |

| IPv4 over IPv6(MAP-E) | 〇 |

| 有線(LAN) | 2.5Gbps×2(自動選択) |

| 有線(WAN) | ↑ |

| 有線(LAG) | - |

| 引っ越し機能 | - |

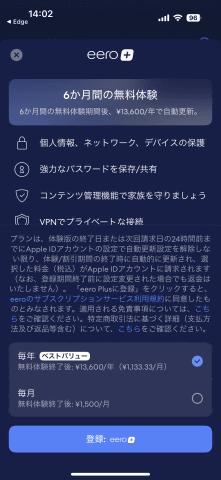

| 高度なセキュリティ | eero Plus(6カ月無料、以後月額1500円) |

| USB | - |

| USBディスク共有 | - |

| VPNサーバー | - |

| DDNS | 〇(要eero Plus) |

| リモート管理機能 | 〇 |

| 再起動スケジュール | - |

| 動作モード | ルーター/ブリッジ |

| ファーム自動更新 | 〇 |

| LEDコントロール | 〇 |

| ゲーミング機能 | - |

| サイズ(mm) | 130×130×64 |

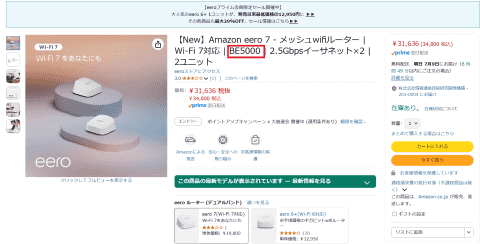

ちなみに、Amazon.co.jpでの製品タイトルやスペック情報などには「BE5000」という表記が見られるが、これは海外向けの表記となる。ついでなので、書いておくが、同社だけでなく、海外メーカーはこうした海外法令に準拠した最大速度をマーケティング的な意味合いで表記する例が他にもあるが、これはフェアではないのでやめるべきだ(特に、販売プラットフォームを運営する企業自身が、こうした誤解をまねく表記を目立つように使うのは好ましくない)。

本製品の場合も、5000という数値は、5GHz帯で240MHz幅を利用できる場合の速度である4323Mbpsと2.4GHz帯の688Mbpsを合計したときの値であり、法令で160MHz幅までとなる国内では2882+688のBE3600仕様となる。国内販売するケースでは、この表記を用いるべきだ。

有線LANは、2ポート搭載されており、いずれも2.5Gbps対応となる。最近では、WAN/LANを区別しない方式が増えてきたが、本製品は従来モデルからこの方式を採用しており、ケーブルをつなぐ場所に迷わずに済むようになっている。

デザインは、シンプルながら秀逸で、おそらく現状販売されている製品の中では、トップレベルと言っていい。しかし、ここまでシンプルにするなら、思い切ってロゴもなくしていいんじゃないかと思うのだが、このあたりは好みの問題と言えそうだ。

ただ、サイズは思ったよりも大きい。従来モデルのeero 6+のイメージで考えていたのだが、実際に手に取ると1.5倍くらいの大きさに感じる。サイズ的には、eero 6+が99.4×97×65.9mmだったのに対して、130×130×64mmなので、設置面積が増えてしまっている印象だ。Wi-Fi 7対応なので若干のサイズ拡大は仕方がないところだろう。

価格は相変わらず強気

Wi-Fi 7のデュアルバンド対応モデルは、現状、国内外の複数メーカーが売れ筋製品を投入する激戦区となっており、価格競争が非常に激しい。

ざっと、無線が同等のスペックの製品を挙げると、以下のようになる。

- バッファロー WSR3600BE4P 実売1万980円(2882+688Mbps、有線1Gbpsのみ)

- TP-Link BE220 実売9800円(2882+688Mbps、有線1Gbpsのみ)

- TP-Link BE400 実売1万4952円(2882+688Mbps、有線2.5×2+1Gbps)

- エレコム WRC-W701-B 実売9980円(2882+688Mbps、有線2.5+1Gbps)

- TP-Link Deco 25 2台セット 実売2万3314円(2882+688Mbps、有線2.5Gbps)

エントリーモデルは有線が1Gbpsのみながら、価格が約1万円となっており、お買い得感を押し出す戦略になっている。

これらと比較すると、本製品は有線が2ポートとも2.5Gbpsに対応しているのが特徴で、製品としてはTP-LinkのDeco 25が完全な競合となる。

ただ、価格は相変わらず強気で、1ユニットで1万9800円(7月11日~14日のプライムデーでは1万7450円だった)、2ユニットで3万4800円となる。この価格差は、あまりにも大きいという印象だ。

eeroには、Wi-Fi分析(チャネルの状態)やダイナミックDNS、ペアレンタルコントロール、マルウェア保護機能、パスワード管理機能、VPN機能、広告ブロック機能など、非常に多彩なサービスを提供する「eero Plus」という付加サービスも存在する。かなり豪華なサービスであることは理解できるのだが、これも月額1500円と、なかなか財布に厳しい設定になっている(Prime会員向けの割引でもあればいいのに……)。

正直、メッシュなどの技術は違いが見えにくいうえ、使いやすさという点でも、他社と劇的に違うという印象もない(むしろ前述したIPv6 IPoEの部分などは他社の方が研究が進んでいる)。確かに、デザインの良さという付加価値はあるものの、それは人の好みによって違うので、コストに見合う価値があるかどうかを判断しにくい製品だ。

標準設定で使うと実質Wi-Fi 6

最後にパフォーマンスについて触れたいが、まず、テスト時の設定について述べておく。

通常、本連載で機器を検証するときは、機器の標準設定をそのまま利用する。どうしても5GHz帯のみ検証したいときなどは変更するが、基本的には標準設定を変更しない。

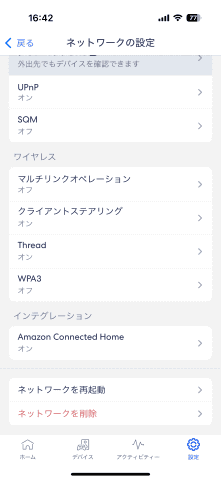

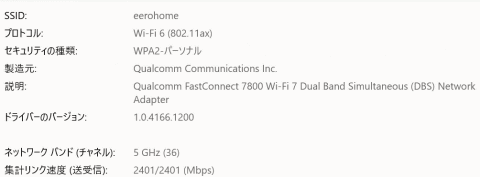

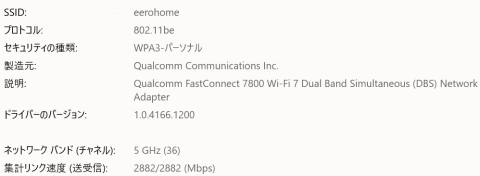

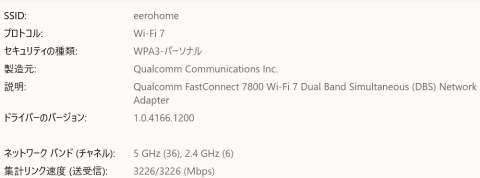

ただし、今回は、パフォーマンスに関連する設定をひとつだけ変更している。具体的には「WPA3」の有効化だ。

検証した結果、本製品の場合、WPA3がオフの状態だと、5GHz帯でWi-Fi 6の最大2402Mbpsでしかリンクしない。要するにWi-Fi 7の4096QAMが使われず、1024QAMでリンクすることになる。こうした例は、本製品だけでなく、以前に本コラムで検証したバッファローのWSR3600BE4Pでも見られたが、基本的にWPA3でないとWi-Fi 7のフルスピードを実現できないケースがある。

手元にあるアイ・オー・データ機器のWN-7T94XRで確認したところ、WPA2に設定してもWi-Fi 7の2882Mbpsでリンクする製品もあるので、必ずWPA3でなければならないというわけでもなさそうだが、いずれにせよ、本製品ではWPA3を有効にしないと、Wi-Fi 7相当のパフォーマンスを発揮できないので、WPA3を有効にして検証している。

なお、WPA3をオンにしても、WPA3に対応しない場合はWPA2で接続されるとアプリの画面にも記載されているので、相当に古い機器を接続しない限りは、実用上の問題ないだろう。

パフォーマンスは優秀

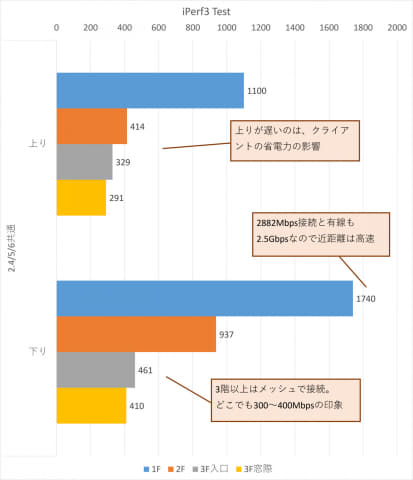

というわけで、筆者宅での検証結果は以下の通りとなる。今回は、2台セットの製品を購入したので、1階に1台、3階の階段踊り場に1台を設置したメッシュ構成で利用している。

| SSID | 方向 | 1F | 2F | 3F入口 | 3F窓際 |

| 2.4/5GHz帯共通 | 上り | 1100 | 414 | 329 | 291 |

| 下り | 1740 | 937 | 461 | 410 |

※単位:Mbps

※サーバー:Ryzen3900X/RAM32GB/1TB NVMeSSD/AQtion 10Gbps/Windows11 24H2

※クライアント:Core Ultra 5 226V/RAM16GB/512GB NVMeSSD/Intel BE201D2W/Windows11 24H2

有線LANが2.5Gbps対応なので、Wi-Fi 7の2882Mbpsを生かした通信が可能で、近距離では下りで1.7Gbps前後とかなり高速だ。2階でも下りで900Mbpsオーバーを実現できており、パフォーマンスはかなり優秀な印象がある。

また、メッシュ構成の恩恵により、3階でも電波状況は良好で、3階ならどの地点で計測しても下り400Mbps平均で通信できる状況だ。デュアルバンドなので、中継でどうしても速度的なロスは大きくなるが、本来、速度が落ちやすい3階窓際でも400Mbpsで通信できるので、実用性は非常に高い。メッシュ製品ならではの良さが表れている印象だ。

そういえばどうなったeeroビルトイン

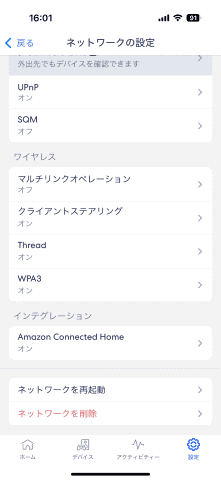

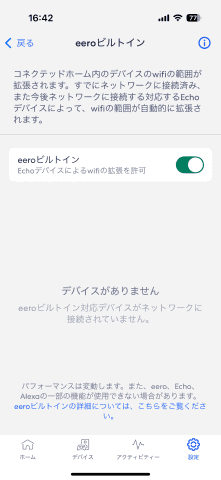

このほか、本製品はスマートホーム関連の機能も充実しており、「Thread」というIoT機器向けのメッシュネットワークに対応していたり、対応するEchoシリーズをWi-Fiのエクステンダーとして利用する「eeroビルトイン」にも対応している。

eeroビルトインは、前回、eero 6+をレビューした際はまだ対応していなかったが、現状のアプリでは設定画面が用意されており利用できる状態になっている。残念ながら、筆者は対応するEchoシリーズを所有していないので、どのように動作するのかを確認できなかったが、冒頭で触れたIPv6 IPoE同様に、ソフトウェア的な部分の充実度はかなり完成に近くなっていると言えそうだ。

▼関連の説明

eero Built-inを開始する方法を教えてください

セールで買うのがおすすめ

というわけで、アマゾンジャパンから販売されたeero 7を実際に試してみた。IPv6 IPoEに対応した点は素直に評価したいが、正直、現状、国内で厳しい戦いを潜り抜けてきた製品たちと比べると、若干、甘いというか、検証が不足しているのではないかと思われる部分がある印象だ。

重箱の隅をつつくようで、自分でも性格が悪いな、とは思うのだが、真面目にユーザーと向き合っているメーカーがあることを考えると、いいかげんな評価はできない。

デザインが気に入って買うなら十分満足できるだろうし、EchoシリーズやIoT機器との連携という点でも、この製品ならではのメリットもある。ただ、Wi-Fi 7対応として疑問点もあるうえ、いかんせん価格が高すぎる。このシリーズの評価としては、いつも同じになってしまうが、どうしても欲しいならセールを待って安く買うことをおすすめする。