清水理史の「イニシャルB」

UbiquitiからWi-Fi 7対応の「UniFi Dream Router 7」登場、DS-Liteに加え、最新ファームでMAP-Eにも対応!

2025年9月22日 06:00

Ubiquiti(UniFiブランド)から、Wi-Fi 7対応の小型Wi-Fiルーター「UDR 7」(UniFi Dream Router 7)が登場した。コンパクトな筐体に、Wi-Fi、ルーター、監視、入退室、IP電話、IoT機器など、さまざまなソリューションを統合可能なオールインワン製品だ。無事に購入できたので、その実力を検証してみた。

数少ない初期在庫をゲット!

公式ストアで、「近日登場」の予告を見て以来、連日ストアにアクセスして在庫をチェックしていたおかげで、貴重な国内初期在庫の「UDR 7」をゲットできた。

筆者が購入したのは8月9日。以降、しばらくの間は売り切れの状態が続いていたが、現在は在庫が復活しているようだ。

冷静に考えると、価格も安くはないうえ、Wi-Fi 7対応ルーターとしてのスペックも高いわけではないが、個人的に、UniFi製品に魅力を感じるのは、「僕が考えた最強のルーター」感というか、開発者がこれでもかと技術を詰め込んで、楽しんでいる感じが、とても好きだからだ。

過去、先々代のUniFi Dream Machineに始まり、先代のUniFi Dream Router、そして今回のUniFi Dream Router 7と、このシリーズは全て自腹で買ってきたが、買わないと日本市場から撤退してしまいそうなので、応援の意味でも毎回、購入している。

一言で言えば「オールインワン」、Wi-Fiルーターだけでない多機能ぶり

本製品は、一言で表現するならば、オールインワンのネットワークデバイスだ。同社は「クラウドゲートウェイ」と分類していて、一般に説明するならWi-Fiルーターとなるが、それだけでなく、次のような用途に利用可能となっている。

- ネットワーク:Wi-Fiとインターネット接続、IPS/IDS、ファイアウォール

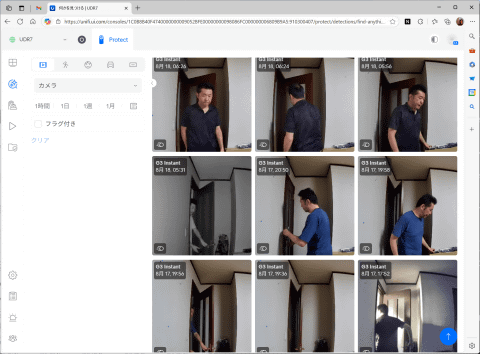

- プロテクト:監視カメラの管理と録画映像の保管

- アクセス:入退室管理

- トーク:IP電話機能

- コネクト:IoT機器(AV機器やEVチャージャー)管理

もちろん、単体で何でもできるわけではなく、プロテクトでは監視カメラ本体が必要だし、アクセスもドアロックやカードリーダーなどのデバイスとの組み合わせが必要になるが、そのためのソフトウェア、つまりコントローラーとしての役割を担えるようになっている。

筆者も、過去、同社のカメラを使って玄関先をモニタしていたが(現状は屋外用カメラが故障中)、こうしたネットワーク機能+αの用途では、コストも節約できるうえ、設定も簡単にできるため、オールインワンのメリットが効いてくる。

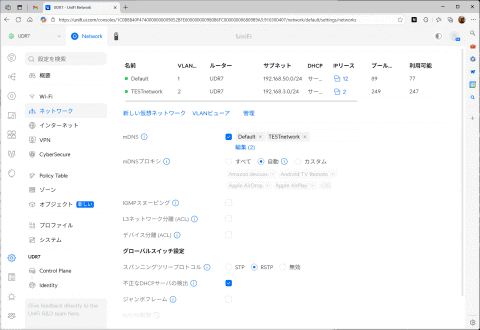

もちろん、ネットワーク機能だけ使ったとしても、十分すぎるほど多機能で、中小規模のネットワークであれば、一般的な法人向け製品よりもリーズナブルに本格的なネットワークを構築できる。例えば、以下のような使い方が可能だ。

- 複数のインターネット接続を使い分ける

- オブジェクト指向ネットワーキングでデバイスごとに通信制御を自動的に適用できる

- IPS/IDSによる侵入防御でネットワークを保護する(スループット2.3Gbps)

- 組み込みのRADIUSサーバーを使った認証

- アプリケーションごとにアクセスをブロックする

- 広告をブロックする

- オフィスや家庭向けのジャンルのコンテンツフィルタリングを適用する

- ハニーポットで内部の脅威をあぶりだす

- 店舗兼住宅の環境で店舗と住宅のネットワークを分割する

- 来訪者向けにキャプティブポータルありのゲストWi-Fiを提供する

- リモートアクセスを簡単に提供する(テレポートで非常に簡単)

- 離れた拠点同士を簡単にネットワークで接続する(Site Magic SD-WANで非常に簡単)

10Gbps SFP+ポートを搭載

それでは、ハードウェアをチェックしていこう。まず、無線だが、Wi-Fi 7のトライバンドに対応しており、6GHz帯が最大5764Mbps、5GHz帯が最大2882Mbps、2.4GHz帯が最大688Mbps。いずれも2ストリーム対応となっている。

| 項目 | 内容 |

| 価格 | 5万300円 |

| CPU | クアッドコア 1.5GHz |

| メモリ | 3GB |

| 無線LANチップ | - |

| 対応規格 | IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b |

| バンド数 | 3 |

| 320MHz対応 | 〇 |

| 最大速度(2.4GHz帯) | 688Mbps |

| 最大速度(5GHz帯-1) | 4323Mbps(2882Mbps) |

| 最大速度(5GHz帯-2) | - |

| 最大速度(6GHz帯) | 5764Mbps |

| チャンネル(2.4GHz帯) | 1-13ch |

| チャンネル(5GHz帯-1) | W52/W53/W56 |

| チャンネル(5GHz帯-2) | - |

| チャンネル(6GHz帯) | 1-89ch |

| ストリーム数(2.4GHz帯) | 2 |

| ストリーム数(5GHz帯-1) | 2 |

| ストリーム数(5GHz帯-2) | - |

| ストリーム数(6GHz帯) | 2 |

| アンテナ | 内蔵 |

| WPA3 | 〇 |

| メッシュ | 〇 |

| IPv6 | 〇 |

| IPv6 over IPv4(DS-Lite) | 〇 |

| IPv6 over IPv4(MAP-E) | 〇(要9.4以降) |

| 有線LAN | 2.5Gbps×3(PoE×1) |

| 有線WAN | 10Gbps SFP+×1、2.5Gbps×1 |

| 有線LAN(LAG) | - |

| 引っ越し機能 | - |

| 高度なセキュリティ | IPS/IDS、コンテンツフィルタ |

| USB | - |

| USBディスク共有 | - |

| VPNサーバー | 〇 |

| DDNS | 〇 |

| リモート管理機能 | 〇 |

| 再起動スケジュール | - |

| 動作モード | ルーター |

| ファーム自動更新 | 〇 |

| LEDコントロール | 〇 |

| ゲーミング機能 | QoS |

| サイズ(mm) | 直径110×184.1 |

なお、5GHz帯の速度はスペックシートでは4323Mbpsとなっているが、これは海外の240MHz幅が利用可能なケースの値であり、160MHz幅までが許可される国内では2882Mbpsまでの対応となる。しつこいようだが、海外メーカーは、国内製品のスペックに関して海外法令準拠の表記をするのをやめるべきだ。

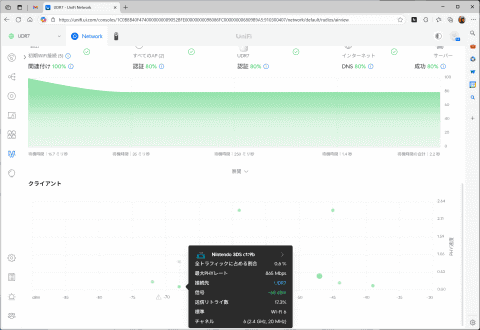

また、スペックシートには同時接続ユーザー数として300+という表記があるが、これも参考程度に考えておくといいだろう。本製品に関しては、管理画面から無線の接続状況を確認できるので、実際のエアタイムや送信リトライ率などを見て同時接続を判断した方が現実的だ(詳細は後述)。

有線は、10Gbps対応のSFP+と2.5Gbps対応のRJ45×4という構成になっている。2.5Gbps対応のポートは、一番上のポート1がPoE(15.4W)対応となっており、監視カメラなどを接続可能になっている。一方、一番下のポート4とSFP+ポートがWANポートとして構成されており、2系統のWANをフェイルオーバーやロードバランスで構成できる。

また、microSDカードスロットも用意されており、標準で64GBのカードが装着済みとなっている。これは、プロテクト機能でカメラの映像を保存するための領域となる。

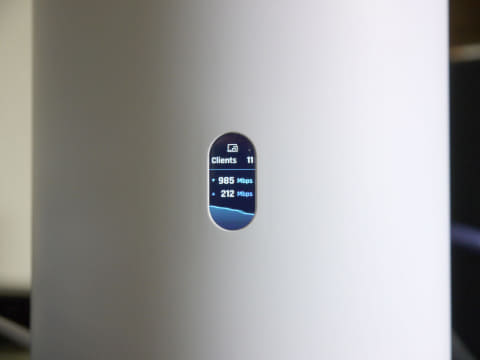

このほか、前面にディスプレイが表示されており、稼働中は通信速度などのステータスが表示されるようになっている。こうした点が、一般的なWi-Fiルーターと異なる点となる。

セットアップは簡単だが……

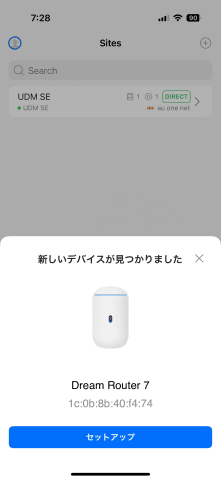

セットアップについては基本的には簡単にできるように工夫されている。本製品にはBluetoothが搭載されているため、これを利用して初期設定が可能となっており、スマートフォンのアプリから機器を検出して簡単に設定できる。

ただし、筆者が購入したタイミングのバージョンでは、初期設定時にIPv6環境を自動的に認識できず、IPv6およびDS-Liteの設定を手動で実施する必要があった。海外製品を日本のIPv6 IPoE環境に接続するときに自動認識がうまくいかないことはしばしばあるが、回線環境によっては手動設定が必要になる。

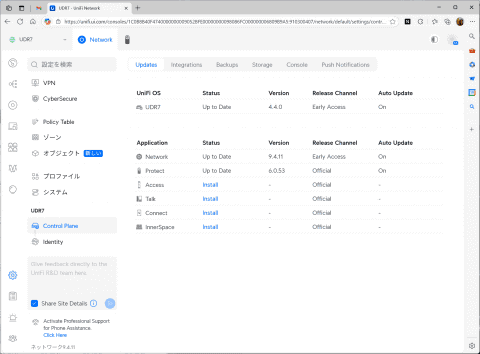

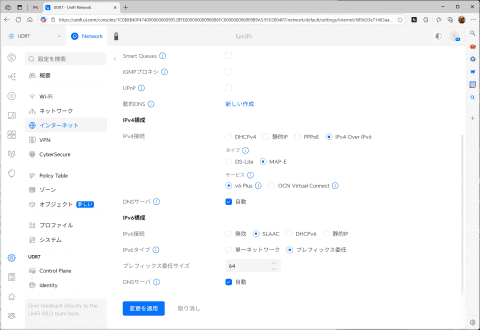

なお、8月末にリリースされた最新のファームウェア(9.4.19)で、MAP-E対応がようやく実現された。日本のv6プラスとOCNバーチャルコネクトに対応している。残念ながら筆者の手元にそれらの回線がないため試せないが、だいぶ日本の回線環境で使いやすくなった印象がある。

欲を言えば、IPv6環境で増えつつある固定IP接続(IPIP接続)に対応してくれると法人向けでのニーズに対応できるはずだ。今後の対応を望みたい。

有線も無線も可視化できる

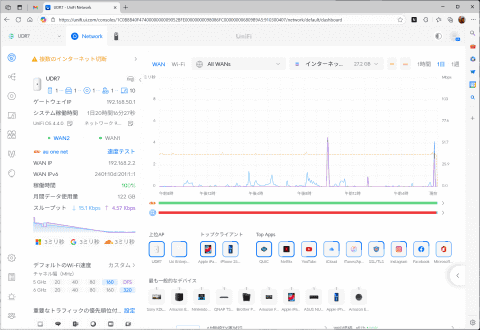

さて、本製品は、豊富な機能も特徴だが、とにかくダッシュボードの情報が充実している点が魅力となる。

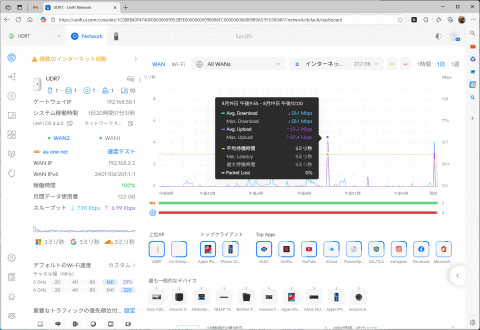

例えば、WAN回線の「今」の状態がリアルタイムに把握可能で、現在のスループット、そして主要なサイト(Microsoft、Google、Cloudflare)へのPingの値も表示される。わざわざスピードテストをしなくても、今、快適なのかがすぐにわかる。

また、過去の接続状況もグラフで確認できるため、例えば平日夜間の混雑状況を確認したり、回線が切断されたタイミングがあれば、その状況を確認したりできる。

さらに、Wi-Fiの状況も確認可能で、2.4GHz、5GHz、6GHzの各帯域で、エアタイム(使用率)、干渉、送信リトライ数をグラフで確認できる。これにより、どの帯域が、何時にどれくらい混雑しているのかを簡単に把握できる。

例えば、上図の画面でエアタイムの値が高く、送信リトライ数も高いのであれば、アクセスポイントに対して接続しているクライアントの数が多いことが判断できる。であれば、特定のクライアントを別の帯域で接続するようにしたり、シンプルにアクセスポイントを追加して接続できる台数を増やしたりする判断材料にできる。

一般的な家庭では、さほど意識する必要はないが、中小規模のオフィスや、店舗で顧客にWi-Fiを提供する際などは、「快適さ」を見て判断できることになる。

また、クライアントごとの個別の接続状況も把握可能だ。以下のグラフでは、縦軸がリンク速度、横軸が電波状況となっており、各クライアントの接続状況がプロットされている。円の大きさが使用率になっているため、どの端末の電波状況が悪いのか? どの端末の使用率が高いかを簡単に判断できる。場合によっては、使用率の高い端末を別の帯域に移動させたり、電波状況が悪い端末が多い場所にアクセスポイントを追加したりするといいだろう。

UniFiの場合、単に情報がグラフィカルに表示されるだけでなく、ネットワークを快適化するための材料がわかりやすく表示される。もちろん、本格的な法人向けの機器なら、さらに詳細な情報を確認できるが、UniFiは、こうした情報が標準で表示されるため、誰でもネットワークの状況を見て、次のアクションを判断できるのがメリットとなる。

速度も十分

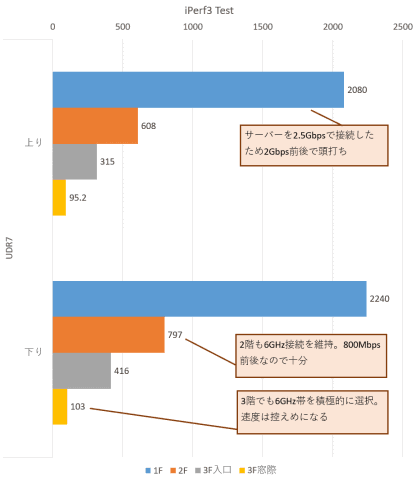

最後にiPerf3による検証結果を掲載しておく。以下は、木造3階建ての筆者宅の1階にUDR 7を設置し、1階、2階、3階の測定ポイントで実効速度を計測した結果となる。

今回は、インターネット接続に10Gbpsポートを利用したため、iPerf3のサーバーは2.5Gbps接続となっている(つまり速度の上限は2.5Gbps)。

結果を見ると、パフォーマンスに不満はない印象だ。近距離は無線も6GHz帯320MHz幅の5764Mbpsでリンクしたため、2.5Gbpsの有線の上限近くの2Gbps前後と非常に高速だった。

2階の中距離は、もう少し速度が欲しかった印象はあるが、今回のテストでは下りで797Mbpsと十分な値となっている。実用性は問題ない印象だ。

3階に関しては、入り口側は下り400Mbpsと問題ないが、もっとも遠い窓際は下り100Mbpsとかなり速度が低下した。

テスト環境にも依ると思われるが、本製品は珍しく6GHz帯をなるべく維持しようとする傾向がみられる。一般的な製品では、長距離は2.4GHzを優先するケースが多いが、本製品は、最初の数分で、2.4GHzなど複数の接続を試しながら、最終的に6GHzを選択する傾向がみられた。

6GHz帯は長距離が苦手なので、3階の窓際で速度があまり上がらなかったが、単純な速度よりも空いている帯域を優先して使うという考え方なのかもしれない。コンシューマー向け製品ではあまり見られない傾向と言えそうだ。

9.4で日本でも実用的になった

以上、Ubiquitiから登場したUDR 7を実際に検証した。製品としては非常に好みだが、万人受けする製品ではない。価格も為替の影響で、若干高い印象がある。法人向け製品と比べれば格安だが、コンシューマー向け製品と比べると割高だ。

このため、本製品は利用者を選ぶと言える。基本的には、自分でネットワークを設定したり、管理したいが、コマンドを覚えるような苦労はしたくない、という層に向けた製品と位置づけられる。あらかじめ用意されている機能や管理画面で十分と思えるのであれば、個人的にはおすすめしたい。特に、小規模な店舗とか、規模はさほど大きくないが離れた場所に支店が多くある組織などでは利用価値が高いと言える。

9.4.19でMAP-Eにも対応したので、国内でも実用的になってきた。好き嫌いは分かれると思うが、個人的にはおすすめできる製品だ。