天国へのプロトコル

4万円以下からから数十万円まで〜日本の「AI故人」サービスを俯瞰する

4万円以下からから数十万円まで〜日本の「AI故人」サービスを俯瞰する

2025年5月28日 06:00

AI故人サービスは2024年から日本でも急増中

2019年末の紅白歌合戦で、生前の名歌手を再現した「AI美空ひばり」のステージが話題となったことを覚えている人も少なくないのではないでしょうか。亡くなった人が残した写真や動画などの素材から故人をアバターを生成する、いわゆる「AI故人」の先駆けともいえる存在です。ただし一般に広くAI故人を提供するサービスは、その5年ほど前から複数の国で現実的に検討されていました。

そして、2025年5月現在。日本国内でも複数の企業が「AI故人」サービスをスタートさせており、すでに納品されています。

ひとくくりにAI故人といっても、双方向でコミュニケーションがとれるものからビデオレターのようなもの、やりとりを重ねることで精度を上げていくものから固定されたもの、数万円のものから数10万円のものまで様々です。

なかには計画を発表したまま活動が止まったままのサービスもありますし、運営会社とドメインを替えて存続しているものの連絡がつかず、実態が掴めないものもあります。生成AIを利用した新興サービスが過熱するなかで、AI故人サービスも黎明期ゆえの玉石混淆の状況にあるといえるでしょう。

そこで今回は、AI故人の納品実績がある3サービスを取材し、日本におけるAI故人市場の現状を俯瞰したいと思います。

冠婚葬祭業界が手がける「Revibot」

最初に取り上げるのは「Revibot(レビボ)」です。冠婚葬祭サービスを手がけるアルファクラブ武蔵野がITベンチャー企業のFLATBOYSの技術協力を得て、2024年12月に提供を始めました。

故人の写真や動画をベースに故人のアバターを生成し、依頼者が指定した文言を語るビデオメッセージを制作する建て付けです。アバターの生成は最短3営業日で完了し、同社のサーバーで管理されます。初期費用は9万9800円~。そのほか、データ保管費が月額980円かかります。年単位での保管も可能で、10年保持なら20%オフなど、期間に応じて割引も適用されます。

ビデオメッセージを流す場も限定しています。現状では、葬儀会場や一部の室内納骨堂、同社が運営するメタバース霊園「風の霊」などのみ。依頼者側でのビデオの改変はできませんが、運営元を通せば時候の挨拶を変更するといった調整は柔軟に対応してくれるそうです。

これらの制約の背景には、Revibotを監修する社会倫理委員会の判断があります。同社は宗教学やグリーフケア(死別による悲嘆のケア)の専門家、AIのリスクを研究している有識者などを社内外から招いて委員会をつくり、AI故人が倫理的な問題を起こさないように論議を重ねてサービスの枠組みを規定したといいます。

社会がまだAI故人に馴染んでいない現状において、AI故人の言動と世間の許容範囲を慎重に見極めている段階といえそうです。今後の展開について、同社は「委員会での協議次第ですが、AIアバターと双方向の会話を実現してまいります」といいます。

サービス開始からおよそ半年が経過し、同社には数十件の問い合わせが届いているとのこと。納品済みと調整中の案件を併せて、すでに複数のAI故人が生成されているそうです。

双方向のコミュニケーションがとれる「トークメモリアルAI」

双方向コミュニケーションを前提に開発されたAI故人サービスも走り出しています。Ravibotから半月後、2024年12月末にローンチした「トークメモリアルAI」で、AIベンチャーのニュウジアが自社開発して提供しています。

申し込み後、故人(もしくは自分自身)の写真や動画、それに来歴や印象的なエピソード、普段の暮らしぶりなどをまとめた資料をアップロードすると、およそ5営業日後に生成されたAI故人が専用サイトを通して納品される仕組みです。契約者はスマホやパソコンで専用サイトにアクセスして、ウェブカメラを通してAI故人と向き合い、ビデオ通話の感覚でいつでも双方向のリアルタイムコミュニケーションがとれます。

標準価格はAI故人の生成と維持のための年会費が33万円となります。ここに、専用サイトにアクセスしてコミュニケーションをとる「通話料金」が加わる計算です。60分プランなら880円、600分プランなら3300円となります。

双方向ゆえにAI故人が随時変化していくのも特徴といえます。新たな素材を加えたり、会話の内容や言葉遣いなどの修正依頼を送ったりすることで、その人らしさがブラッシュアップされる仕組みです。同社は今後の拡張として、利用者の表情を読み取って対応を変える感情認識機能や、手書き文字の再現機能などの実装も検討しているそうです。

なお、自由度の高いAI故人サービスながら、開発段階から専門家と連携して倫理的配慮に基づいた禁止行為を設計しているといいます。具体的には、死後の出来事や故人が生前に話さなかった家族の内情、悪口や差別的発言、暴力的・性的な応答などが挙げられます。

2025年5月時点の受注件数は10件に上り、うち半数以上はすでに納品しているとのこと。

3万円台から検討が可能な「想いあい」

2025年2月にも新サービスが登場しました。グリーフケアを軸としたベンチャー企業のwellstepが手がける「想いあい」です。

故人の写真や音声データをベースにして、故人が語りかける音声や動画ファイルを作成するというサービスで、多彩な素材が揃うほど高い再現度が望める傾向は他の2サービスとも共通しています。

プランは3タイプから選べます。1分以内の音声ファイル(MP3形式)を届ける「想いの声プラン」は3万9800円、1分以内の動画ファイル(MP4形式)を納品する「想い咲くプラン」は5万9800円、1分以内の動画ファイルを保存したデジタルフォトフレームを郵送する「想いつづくプラン」は7万9800円となります。作業時間はいずれも決済処理から7営業日以内とのこと。

語りかけるメッセージは、納品する音声や動画データをどのような場面で流すのかをヒアリングしたうえで、依頼主に書いてもらいます。1分だと台本の原稿は250~300文字程度。その台本を忠実に再現する方針です。

この方針は、倫理やグリーフケア専門家の協力を得て作成した同社の倫理ガイドラインに基づいて決めたといいます。「特定の誰かが傷ついたり悲しんだりする内容や、お金が絡む内容があれば一考するかもしれませんが、今のところそうしたフレーズはひとつも目にしていません」(同社代表取締役CEO 大村晃右さん)

リリースから反響があり、3ヶ月の間に50件以上の音声や動画を納品したといいます。依頼者の中心は30代後半から40代で、「意外にもプレゼント用としてご依頼されるケースが多くありました」(同)とのことでした。

倫理の枠組みも黎明期

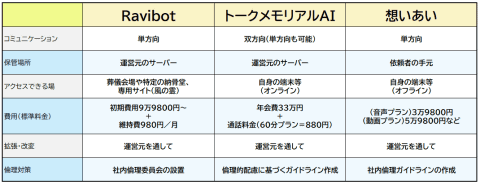

3サービスの特徴を表にまとめてみました。

コミュニケーションのスタンスやアクセス条件、費用などはそれぞれで異なりますが、生成したAI故人の拡張や改変は運営元を通してしか実現できないこと、外部の専門家の知見を取り入れて倫理的な枠組みを作っているところは共通しています。

今の時代、故人の写真や音声、動画などの素材が揃えば、技術的にはどんな言動も自然な振る舞いで表現できてしまいます。それゆえに表現内容や改変の自由に慎重な姿勢でいることは真っ当と感じます。

一方で、倫理の枠組みや強制力が各社の判断に委ねられていて、細かな規定が世間から見えない現状は課題ではないかと思います。アルファクラブ武蔵野は「今後は第三者機関へ研究を委託するなどし、将来的には協会の設立を目指しております」とも教えてくれました。そうした外部に開かれた組織やガイドラインが作られれば、大切な人を偲びたい側としても、去りゆく側としても安心して検討できるようになりそうです。

もしかしたら、単方向と双方向サービスでは、ガイドラインを大きく変える必要があるかもしれません。あるいは、「死後の出来事の言及や『お久しぶり』は身内だけの場面なら可」など、公開する範囲によってNGワードのレンジを調整するといった方向の検討も意味がありそうです。

AI故人を不気味に感じる人は少なからずいます。そうした人たちにも「きちんと守るなら好きにすれば」と思ってもらえるような枠組みができれば、これらのサービスを前向きに検討する人たちも増えるのではないでしょうか。AI故人業界の今後の動きに要注目です。

| 今回のまとめ |

|

故人がこの世に置いていった資産や思い出を残された側が引き継ぐ、あるいはきちんと片付けるためには適切な手続き(=プロトコル)が必要です。デジタル遺品のプロトコルはまだまだ整備途上。だからこそ、残す側も残される側も現状と対策を掴んでおく必要があります。何をどうすればいいのか。デジタル遺品について長年取材を続けている筆者が最新の事実をお届けします。