ニュース

TikTokが未成年保護を強化へ、「自立を妨げない程度に見守れる」新機能を発表

クリエイター向けにはAIでコメントをフィルタリングできる機能を実装

2025年7月31日 12:30

TikTokを運営するByteDanceは7月30日、新たに実装した未成年保護機能など、クリエイター向けの新機能を発表した。セキュリティ責任者(Head of Operations & Trust and Safety)であるAdam Presser氏が登壇し、説明した。

「子どもの自立を妨げない程度に、保護者が見守れる仕組み」を構築

TikTokでは、これまで10代のユーザーが安全に利用できるよう、保護者がアカウントを管理できるペアレンタルコントロール機能を拡充するなど、安全保護に関する機能の実装に取り組んできた。今回、「保護者が子どものアカウントについてより多くの情報を得られる」ことを軸に、保護者が10代の子どもたちのアカウントをより把握できる「閲覧」機能を導入した。

まず、子どもが画像や動画などをアップロードしようとしたときに保護者に通知がくるよう設定できる機能を新たに追加した。子どもが写真や動画などを投稿した際、保護者に通知される。また、子どもが自身のコンテンツのダウンロードを有効にしているのか、フォローリストがほかの人に見える状態なのかなど、子どもが設定したプライバシーの内容も確認できるようになった。

例えば、TikTokの特徴的な機能に、ほかのユーザーのコンテンツと自分のコンテンツを並べて投稿できる「デュエット」や、ほかのユーザーのコンテンツと自分のコンテンツを組み合わせたコンテンツを作成できる「リミックス」がある。今回の機能拡充により、16〜17歳のユーザーの保護者は、子どもがユーザーに対してこれらの機能を許可しているか確認できるようになった(15歳以下のユーザーに対しては、これらの機能は不許可に設定されており、変更できない。また、13歳未満はTikTokを利用できない)

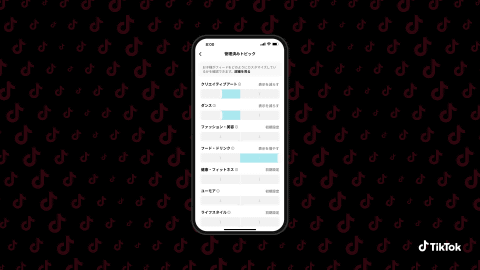

保護者が子どもが興味を持つコンテンツを知ることができる「トピック管理」も導入した。これは、10代のユーザーが自分たち保護者に対して、自身がどんなコンテンツに興味を持っているのかを知ってほしい、という声に応えたものだとしている。

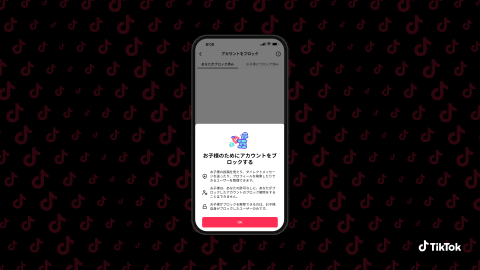

一方、子どもがほかのユーザーとトラブルを起こすことを防ぐために、特定のアカウントを保護者がブロックできる新しいツールを一部地域を対象に試験的に導入している。ブロックされたアカウントは、子どもとコミュニケーションをとることできない。なお、子どもはブロック解除をリクエストすることができるが、ブロック解除の最終的な判断は保護者が行う。

Presser氏は「10代は大人とは全く異なるTikTok体験をしている。強力な保護機能を構築することは必要な一方、子ども自身の直接的な体験に耳を傾けなければならない。今回、保護者が子どものアカウントについて情報を得られる機能を導入することで、子どもの自立を妨げることなく、関心のあるコンテンツや投稿内容などについて会話を始めるきっかけを提供していきたい」とした。

このほか、長期的かつ適切なデジタル習慣を身につけられるように、新機能「Well-being Missions」(ウェルビーイングミッション)を導入。”マインドフルネス”な行動を促していく。

クリエイター向けにAIによるフィルタリングなどの新機能

動画コンテンツなどを投稿するクリエイター向けにも新機能を導入した。

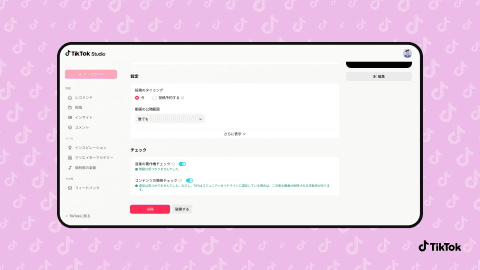

まず、コメント欄においてキーワードをフィルタリングできる機能「クリエイターケアモード」を導入した。この機能をクリエイターが有効にすることで、攻撃的・不適切・冒涜的と判断されたコメントは自動的にフィルタリングされるほか、過去にコメントが削除されたユーザーに対してもフィルタリングされる。

同機能の大きなポイントとして、AIが活用されていることをPresser氏は強調。これはクリエイターが自身で報告した内容や削除の行動に基づいて学習し、似たようなコメントを表示させにくくしており、各クリエイターによってパーソナライズ化されているため、クリエイターによってフィルタリングされる内容が異なる。

このほか、以下の機能を追加した。

- TikTok LIVE向けミュート機能の強化:複数の単語、表現、絵文字を一括でミュート設定できる

- コンテンツの簡易チェック:投稿前に、コンテンツが「おすすめ」フィードに表示される可能性が低いかどうかを事前に確認できる

- クリエイター用メッセージ受信箱:クリエイター向けにパワーアップしたメッセージ受信箱で、メッセージ管理をより効率化

- クリエイターチャットルーム:クリエイターが対象のフォロワーと直接つながり、交流できる新しいチャットを作れる

AI生成ラベルで偽・誤情報拡散を防ぐ

TikTokでは、クリエイターに対し、完全にAIによって生成されたコンテンツ・またはAIによって大幅に編集されたコンテンツに「AI生成ラベル」をつけるように促している。これは、AIによって変更が加えられているコンテンツをユーザー自身で見分けることにより、TikTokでの偽・誤情報拡散を防止することを目的にしている。

同社は2024年にコンテンツの出所と信頼性に関する標準化団体「C2PA」に、動画共有プラットフォームとして初めて参加。C2PAは、2021年にアドビ、Arm、インテル、マイクロソフト、Truepicなどが中心となって創設された団体で、デジタルコンテンツに生成元などを証明するメタデータを付与することで、偽・誤情報の拡散を防止する技術の規格化を進めている。TikTokでは、加盟している団体で公開されているAIコンテンツをアップロードし、それがTikTokに公開されると、自動的にAI生成としてラベル付けされる仕様になっている。

Presser氏は、「私たちは偽・誤情報報の拡散対策に非常に注力している。これは本当に重要なことであり、特にAIから生じるリスクから、私たちのプラットフォームを安全に保つために、積極的に行動していきたい」と意欲的に語った。

コンテンツ監視でもAIを活用、従業員をサポートする取り組み

このほか、TikTokでは、コミュニティガイドライン違反で削除するコンテンツの85%以上は機械によって特定しており、特定されたコンテンツの99%を積極的に削除しているという。

また、削除にあたっている従業員(コンテンツモデレーター)をサポートするためとして、AIを活用している。具体的には、モデレーターが投稿などをチェックする際に精神的苦痛となりうるコンテンツへの接触を減らすためにAIが用いられており、従業員が触れる過激な内容は約60%減少しているという。Presser氏は「モデレーターのメンタルや文化的な背景に基づいてパーソナライズされたAIを使うことにより、一緒に働くモデレーターも守ることができる」とコメントした。

最後に、Presser氏は、TikTokのユーザーが透明性を持ってオープンに自己表現するためには安全性の基盤が非常に重要とした上で、「テクノロジーとAIを活用することで、安全対策の強化、新たなコンテンツの発見の手伝い、そして新たな創造性を高めることができる。今回のように新しい取り組みを市場に投入するなどして、今後も業界をリードし続けることを目指していきたい」と締めくくった。