ニュース

NTT、「IOWN 2.0」を発表。Broadcomらと協業し光電融合スイッチを2026年に製品化

2025年10月9日 06:15

NTTは10月6日、「NTT PR/IR DAY」を実施し、「IOWN 2.0」について発表した。

IOWN(アイオン:Innovative Optical and Wireless Network)構想とは、ICTの発展に伴い流通するデータ量が増大することで消費電力量も増加していく問題を、光を中心とした通信技術の革新によって抑えることを目指す、ネットワーク・情報処理基盤構想。9月30日に公開されたNTTグループの統合報告書においても、「ICTは、持続可能性の危機に直面している」(P.8)という強い言葉で、消費電力量の大幅な増加とIOWN構想推進の必要性が示されている。

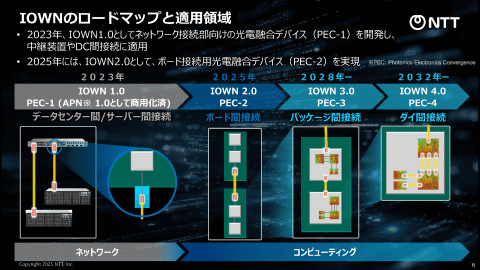

2023年に「IOWN 1.0」として、「IOWN APN」(All-Photonics Network)が商用サービスを開始している。今回のIOWN 2.0は、IOWN構想の新たな段階となる。

大阪・関西万博で行ったIOWN 2.0の実証で消費電力8分の1を実現

NTTの星野理彰氏(代表取締役副社長 副社長執行役員 CTO)によるセッション「Toward the Future with IOWN~AI時代を支える低消費電力光コンピューティング~」では、IOWN構想のロードマップと、IOWN 2.0の概要が説明された。

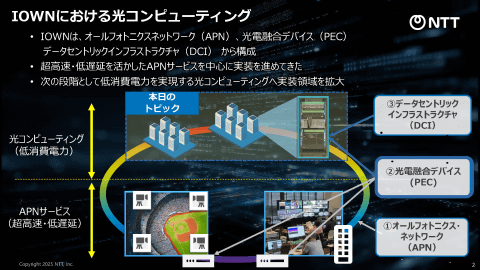

まず、IOWNの全体像の説明が行われた。IOWNは次の3つから構成され、IOWN 1.0では、高速・低遅延の光回線「APN」サービスが提供された。今回のIOWN 2.0の発表は、「PEC」が中心となる。

- APN(All-Photonics Network:全てに光技術を採用したネットワーク)

- PEC(Photonics-Electronics Convergence:光電融合デバイス)

- DCI(Data-Centric Infrastructure:高効率な情報処理基盤)

続いて、PECのロードマップが示された。IOWN 1.0における光電融合デバイス(PEC-1)は、データセンター間/サーバー間を接続するものであったが、IOWN 2.0(PEC-2)では、コンピューターのボード間を接続する。以降、PEC-3ではボード上のパッケージ間を接続し、PEC-4ではパッケージ上のダイ間を接続する。

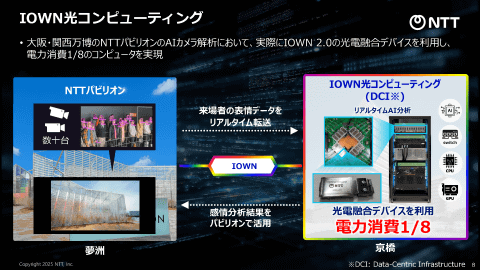

IOWN 2.0のユースケース実証が、大阪・関西万博にて行われた。NTTパビリオンにおけるAIカメラ分析において、IOWN 2.0の光電融合デバイス(試作品)を利用したDCIを運用し、消費電力8分の1を実証したという。

“煙モクモク”から、“グリーン”のデータセンターへ

PEC-2の具体的な内容については、NTTイノベーティブデバイスの富澤将人氏(代表取締役副社長 CTO)によるセッション「IOWN 2.0の実現に向けた、光電融合スイッチの開発状況と今後の展望」にて説明が行われた。

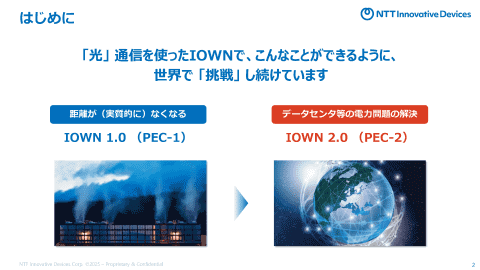

冒頭、PEC-1とPEC-2について、富澤氏は「PEC-1は、実質的に距離がなくなっていくもの。PEC-2は煙がモクモク出るような現在の(エネルギー消費が激しい)データセンターから、(エネルギー消費を抑えた)グリーン(のイメージのデータセンター)へ」と、その役割の対比、NTTグループが挑戦する成果のイメージを語った。

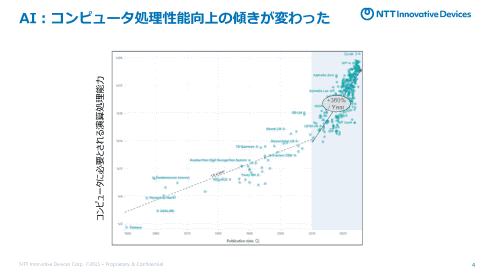

AIによるコンピューティング環境の変化と光化の必要性について、同氏は「コンピューターの処理性能向上の“傾きが変わった”」と説明した。AIによるタスクは巨大で、、1つのプロセッサーで複数のタスクを処理する従来型のコンピューティングでなく、1000以上のような多数のプロセッサーを1つのタスクのために動かすコンピューティングが必要になる。そのため、プロセッサーの微細化・高密度化による性能向上を図ることと同時に、プロセッサー間を高速接続することの必要性が高まった。

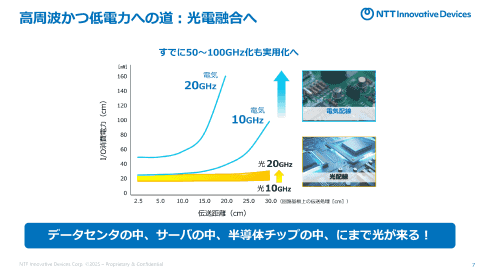

高周波数・長距離の通信を行うと、電気では飛躍的に消費電力が増大する。しかし、光の場合は消費電力があまり変わらない。そのため、高い処理性能が求められるようになればなるほど、光化、それも、プロセッサー間やプロセッサー内といったわずかな距離の通信のための配線まで光化することの重要性が増していく。

102.4Tbpsの光電融合スイッチ、2026年の製品化を見込む

以上を踏まえ、具体的なPEC-2製品である光電融合スイッチの説明が行われた。

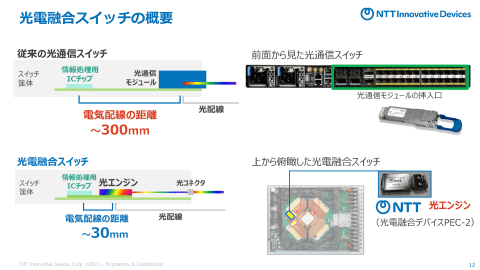

従来の光通信スイッチでは、光通信モジュールから情報の処理を行うチップまでの距離が300mmほどあったが、これを30mmほどに縮め、電気配線の距離を短くする。

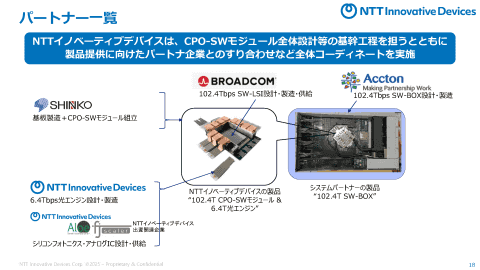

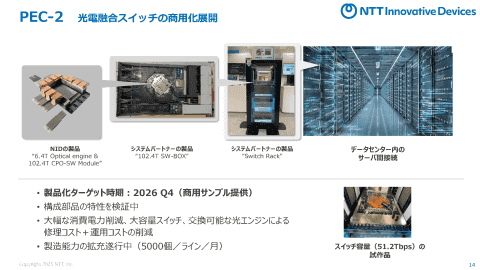

NTTイノベーティブデバイスの光エンジンと、Broadcomが開発したASIC(Application Specific Integrated Circuit:特定用途向け集積回路)を組み込んだスイッチボードを、Acctonが光電融合スイッチとして筐体に収める。そのほか、新光電気工業が基板製造とCPO(Co-Package Optics:電気と光の集積回路が入ったパッケージ、光チップレット)モジュールの組み立てを担当し、NTTイノベーティブデバイスの出資関連企業もパートナーとして参加する。

商用提供するモデルは、102.4Tbpsの容量を持ち、スイッチ単体のみで50%の電力削減が可能となる。2026年のQ4には製品化(商用サンプル提供)を見込んでおり、導入初期においてはデータセンター内で最も切実に求められるスケールアウトドメイン、次いでスケールアップドメイン内に導入され、さらにはスケールアップドメイン間で導入されていくと想定されるという。

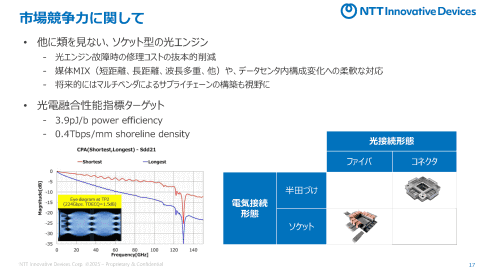

同スイッチの市場競争力として、光エンジンが競合製品では半田づけされているのに対し、同スイッチではソケット式であるため、修理コストを低減できると説明された。また、光エンジンの交換が容易であることから、導入先の要請に柔軟に対応することも可能だという。

PEC-3では独自技術を採用し、さらに10分の1以上の省電力化

続いて、富澤氏はPEC-3の見通しも語った。PEC-2ではASICに接続するまでの光化に留まるが、NTT研究所の独自技術(メンブレンデバイス)を用いた光チップレットをGPUとパッケージにすることにより、PEC-2の10分の1以上の省電力化が見えているという。

最後に、AI時代には膨大なプロセッサー群をネットワーク接続することが必須となり、そのための技術は低消費電力の光でほぼ一択となる。NTTはこれまでの光通信の経験を最大限に生かして世界で挑戦し続けるとして、富澤氏はセッションを締めくくった。