期待のネット新技術

NTTが発表した「IOWN 2.0」を、ちょっと深堀りしてみる

Silicon Opticsの現状(番外編)

2025年10月17日 06:00

10月6日、NTTは「NTT PR/IR DAY」を開催し、ここでIOWN 2.0の説明を行った。概要は本誌のニュースで既報の通りであるが、ここで紹介された内容を発表資料をもとに、もう少し深堀りしてみたいと思う。

光電融合スイッチでBroadcom「Tomahawk 6」を採用

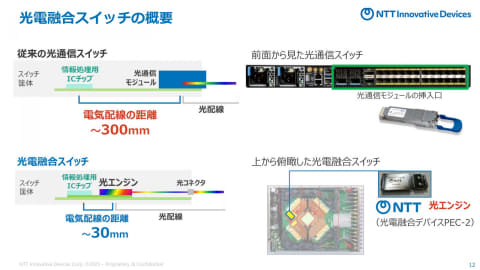

光電融合スイッチは、Broadcomが開発したSwitchに、NTTイノベーティブデバイスが開発した光電融合デバイスであるPEC-2を組み合わせた構造であることが今回示された(図1)。

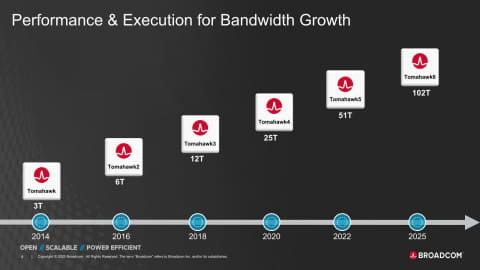

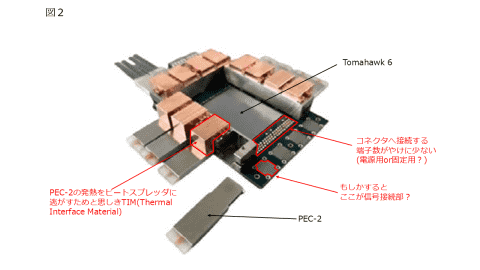

このうちSwitchについては、スイッチング速度が102.4Tbpsであることが既に明かされているので、これに該当するのは先日同社が発表したTomahawk 6しかありえない(図2)。

Tomahawk 6では、Linkの速度が200Gbpsに引き上げられ、このLinkを512本サポートして合計で102.4TbpsのSwitching Speedを実現している。この512本のLinkは200Gbps×512/400Gbps×256/800Gbps×128と構成を変えることももできるが、Linkの速度自体は200Gbpsのままなので、800Gbpsなら4本のLinkを束ねて使う格好になる。

もっとも、800G Ethernetといっても800Gbps/λの光Ethernetは現状Coherentくらいしか流通しておらず、実際には200bps/λを4本束ねた構成だったり、100Gbps/λを8本束ねた構成だったりするから、Link速度は200Gbpsあれば十分という見方もある。

余談だが、昨年説明したIEEE P802.3dfは既に標準化が完了している一方、800GBASE-DR4/DR4-2/FR4などを含むIEEE P802.3djの方は既にDraft 2.2がリリースされて、現在はWorking Group Ballotの状態にある。ちなみに標準化完了時期は現在2026年9月頃を予定しているので、まだ1年弱掛かる計算だ。

さて、そのTomahawk 6であるが、標準で搭載されるCPO/LPOのソリューションの場合、ベースとなるのはxBASE-DRである。実際リリースにも"Designed for interoperability, it seamlessly interconnects with DR-based transceivers as well as LPO and CPO optical interconnects running at 200 Gbps per channel."という書き方がなされている。

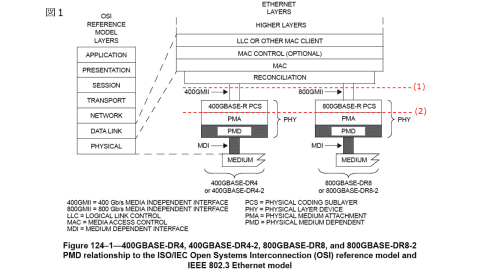

問題はここからだ。図3は400GBASE-DR4のものから引っ張ってきた階層図だが、実はTomahawkシリーズは2種類の切り口を持っている。従来型のPluggable Transceiver Moduleを接続する際には、図3で言うところの(1)の部分で接続することになる。この場合PCS/PMA/PMDはPluggable Transceiver Moduleの内部に搭載されているわけだ。

もう1つが図3の(2)の部分で接続する方法で、これはCPOやLPO/LRO Moduleを接続する場合に利用される。BroadcomのCPOには、EIC及びPICが搭載されているという話はこちらで紹介したが、このEICにはそもそもDSPが搭載されておらず、Driver及びTIAとTomahawkと接続するI/F程度の機能しか内蔵されていない。

PCSまわりの仕様はどうなっている?

では、PCSの機能はどこが受け持っているか? というとTomahawkに内蔵されているDSPである。要するにPCSの機能まで全部Tomahawk側が処理したうえで、そのPCSの処理後の信号をCPOとかLPOならPMA(これがEICに相当する)を送り、そのPMAからPMD(これがPICに相当する)に信号を送って光信号を出力する(受信なら当然逆)ということになる。余談だが、LROだと送信側は(1)、受信側側は(2)で接続するという、ちょっと妙な構成になっているが、この話はまた連載で。

問題は、このPCSとPMAの間のI/Fが公開されていない(多分200GAUI-1だと思うのだが)ことだ。当たり前の話で、PCS/PMA/PMDを合わせてPHYとして定義し、そのPHYとMACの間のI/Fとして200GMII/400GMII/800GMIIが定義されているわけで、PCSとPMAの間の標準I/Fなどは必要なかったからだ。

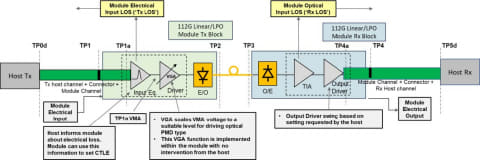

最近になって、LPO-MSAが、ここをOIF CEI-112G-LINEAR-PAM4のSection 7に準拠すると定めた(図4)が、名前の通りこれは100Gbpsの仕様であって、Tomahawk 6の200Gbpsの仕様にはなっていない(し、100GbpsのTomahawk 5は2022年に発表されており、既にCPOを実装していたことを考えると、OIFの仕様に準拠しているかどうかも定かではない)。

要するに、CPO内にDSPを搭載する場合は別に難しくない(200GMIIか何かで繋ぐだけ)のだが、Tomahawk 6のDSPを使おうとすると、仕様をBroadcomのもの(200GAUI-1?)に合わせる必要があるということだ。

問題はこの仕様をBroadcomが開示してくれるか? そしてPEC-2がこれに準拠したものになるのか? という点だ。質疑応答でもこれに関しての説明はなかったので、状況からどちらが選択されているかを考えたい。

まずちょっと疑問だったのが、Tomahawk 6と光エンジンとの接続距離が30mmと結構長いことだ(図1の左下)。こちらのスライド(図5)を見てみると、まず左端の"NIDの製品"の拡大図が図6となるが、気になった部分を赤字で示している。

そもそもTomahawk 6は合計で512ポートの200Gbps Linkを出せる。もちろん、この全ポートを使う必要はないのかもしれないが、それだと合計の帯域が102.4Tbpsにはならない。しかも、別のスライドにはPEC-2を"6.4T光エンジン"と説明しているから、PEC-2が1つあたり、200Gbpsのポートが32 Link接続される計算になる。この32本のLinkを繋ぐのに、Tomahawk 6脇のパターンでは絶対に足りないので、ここは電源ないしコネクタの物理的固定用のポートで、したがって実際の信号配線はその外側の部分になると考えられる。

おそらく、一段細かいballで接続される構造なのだろう。となると確かにこれはTomahawk 6から30mm程度の配線長になるのは納得できる。ただ30mmともなると信号損失が馬鹿にならないので、BroadcomのCPOと同じ方式で接続できるのか、ちょっと疑問である。むしろ200GMIIを32対で接続すると考えた方が無難である。

それから、PEC-2の発熱を逃がすためと思われる、かなり大きな銅製のヒートスプレッダが搭載されているのも気になる。実際の実装では図5の左から2番目のように、水冷ヘッドが上に実装される形になる(図7の写真の方が分かりやすいかもしれない)。ただCPOにしてもLPOにしても、実は消費電力はそれほど多くない。

BroadcomのCPOの場合、以下の要因から、こんなにしっかりした熱対策を行う必要性はない。

- EICにDSPを含まないので、GearboxやPCSの機能は全部Tomahawk 6側で行われる。なのでDriver+TIA、Equalizer程度の機能しかなく、消費電力は多くない(ので発熱は少ない)

- PICに光源を含む場合、この光源が結構な発熱源になるが、BroadcomのCPOは外部から光源を取り込む方式なので、やはり消費電力は低く、発熱は少ない

最後に、これはクラウドWatchの2023年9月7日の記事だが、NTTイノベーティブデバイスの事業戦略の説明の中で、こんなスライドがあった。ここでいう「第3世代(光エンジン)」が今回のPEC-2に相当すると思われるが、光エンジン内にDSPが含まれていることが見て取れる。

以上の状況証拠から、今回の光エンジンと呼ばれているものは、実際にはCPOあるいはLPOではなく、いわゆるPluggable Transceiver Moduleそのものであって、ただし、次のような感じのものと思われる。

- 光エンジン1つで6.4Tbpsの送受信が可能。当然これが可能なPluggable Moduleの規格は存在しないので、Module形状は独自。規格としては何が出て来るかは現状不明。例えば800GBASE-DR4相当のもの×8chとかかもしれないし、200Gbpsの8波長多重で1.6Tbpsの独自規格Link×4chも可能と言えば可能である

- 物理的にはこのModuleがまるでCPOのように、Switchのごくそばに配される。これにより、Switchと光エンジンの通信に要する消費電力を軽減する。またModuleとSwitchが別々に構成されるので、故障時の対応が容易になる

ちなみにCPO/LPOの形で実装する場合、そのI/F仕様は当然BroadcomのTomahawkの仕様に沿う形で実装することになり、将来他社あるいは自社開発のSwitch ASICに移行する際に、そのI/Fを作り直しになる。ベンダーロックインを避けるという意味でも、標準的な技術を使うという意味でも、GMIIベースの接続の方が無難であると考えられる。まぁ妥当な選択というべきだろう。

もっともロードマップ(図7)を見ると、今回のものはLFFという扱いだが、来年にはより実装密度を上げたAFFを予定しているとする。このAFFが、引き続き交換可能な実装になっているのかはちょっと分からない。

余談であるが、図8の右下の写真、手前に突き出しているのは恐らく光源モジュールだろう。NTTイノベーティブデバイスの発表資料でも、レーザー光源は光エンジンの外に配されていた。恐らく8つの光源モジュールがそれぞれ2つの光エンジンにレーザー光の供給を行うものと思われる。何で外に置くかと言えば、一番これが壊れやすいからである(逆に言えば、第4世代で光源も一体化しようとしているのは、故障の観点からどうだろう?と個人的には思う)。

開発が進むPEC-3は「大きすぎ」?

次世代の光電融合デバイスであるPEC-3については、現在もまだ開発が進められている状態である。このPEC-3、先の図7で判るように、より短距離な接続(cm~mmオーダー)のものをターゲットにしている。

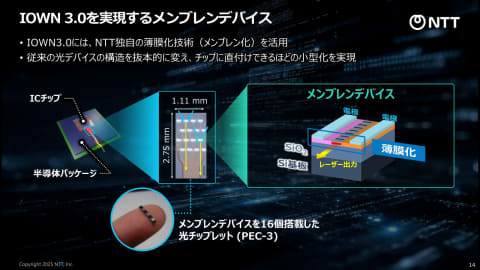

これに関して同社は、メンブレンデバイスベースの発光素子を構築し、これを組み込んでゆく(図9)という方向性を既に示している。メンブレンデバイスは、SiO2基板の上に薄膜を形成、ここにレーザー及び変調器を実装する技術(図10)を現在開発中としている。

ただ正直筆者が考えるのは、まだこれ大きすぎないだろうか? ということだ。もちろんGPUのような巨大なダイであれば、2.75×1.11mm程度のChipletはそれほど問題にはなりにくいが、このサイズで16本のFiberしか接続できないのは、ちょっと要求帯域を満たすのが難しいように思われる。

帯域そのものは信号速度を上げることや波長多重化でカバーするなどの手があるが、波長多重化はともかく信号速度を上げるとGearBoxが必要になってしまうから、消費電力及びLatencyの観点からあまり好ましくない。そもそもPEC-3の用途だとDSPを入れるのも好ましくない(先のクラウドWatchのスライドでも、第4世代ではDSPがグレイアウトされている)し、いきなり128λの多重化とかを行うわけにもいかない(メンブレンレーザーそのものは比較的特性が良いので、不可能ではないとは思うが)。

このマーケットでは、MicroLEDを使った取り組みがいくつかあり、その中でも米Avicena Techは2027年の製品化目指し、既に1Tbpsの動作デモを行っているなど、わりと強力な競合製品になりそうな気もするのだが、こうした競合とメンブレンデバイスの得失をどう考えて居るか、を聞いてみたいところである。