清水理史の「イニシャルB」

“電力系”ISPはなぜ高く支持されるのか? 西日本の人気ISP「eo光」「メガ・エッグ」「ピカラ光」「BBIQ」提供の4社に舞台裏を聞く

「PPPoEだから遅い」に困惑! 自社設備による高品質なサービスで定評

2025年8月25日 06:00

関西のオプテージ(eo光)、中国のエネコム(メガ・エッグ)、四国のSTNet(ピカラ光)、九州のQTnet(BBIQ)。西日本の、いわゆる「電力系」と呼ばれるISPが人気を集めている。

既存のユーザーの高い満足度や高い回線品質は、一体どのような仕組みで提供されているのか? 地域に根差したサービスを提供する4社に話を聞いた。

やめよう根拠なき「PPPoE批判」

ネットの記事や広告で、こんな文言を見かけたことはないだろうか?

「PPPoEは遅いので、高速なIPoEを選択しよう」

今回は西日本の電力系ISP(それぞれ関西電力、中国電力、四国電力、九州電力のグループ会社である)が人気となっている背景を考える記事なのだが、その前提となる知識として必要なので、少しだけ、解説を加えておく。

上記のような無条件でのPPPoE批判は、必ずしも正確ではない。もちろん、その根拠として「NTT収容局の網終端装置」、もっと言えば増設基準について言及されているのであれば話は分かる。

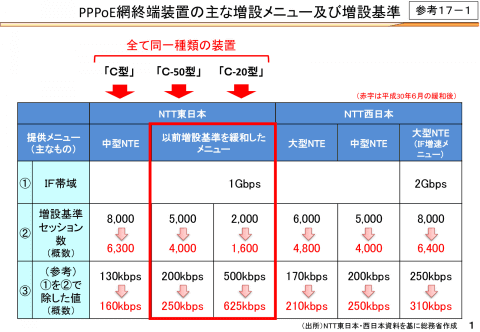

NTT系のPPPoE接続サービスの場合、自宅まで配線された光ファイバーは、近くのNTT収容局にある網終端装置(NTE)に接続される。この網終端装置には増設基準が設けられており、一定のセッション数(≒ユーザー数)を超えないと機器を増設できない。

この増設基準にはいくつかのプランがあり、増設可能になるまでのセッション数の基準が高い場合(利用者が集中しやすい都市部などに多い)、多くのユーザーが接続された状態にならないと機器の増設が実施されない(言い換えれば、少ないセッション数で増設可能なケースでは、PPPoEでも十分な品質が確保されるケースもある)。

こうした状況は徐々に改善されてはいるものの(少々古い資料だが、以下がわかりやすい)、セッション数ではなく、トラフィックベースで増設できるようにすべきという議論も行われている。

つまり、現状、フレッツ光回線を利用する「NTT系のISP」は、自社のPPPoEユーザーが増えても、すぐに機器を増設できるわけではない。さらに言えば、ユーザー数ではなく1人あたりの帯域が増えたからといっても、同様に機器を増設できるわけではない。これにより、動画などのリッチなコンテンツが主流になった現在でも、1人あたりの帯域が少なくなって遅くなってしまうケースがあるわけだ(IPoEは網終端装置ではなく、もっと大規模なゲートウェイルーターに収容されるので制御しやすい)。

で、本題に戻って、大切なことを言っておきたい。

こうした状況は、これから紹介する西日本の電力系のISPでは、一切関係ない。

今回紹介するオプテージ、エネコム、STNet、QTnetのいずれも、PPPoE接続を利用したサービス(IPv4/IPv6デュアルスタック)を展開しているが、いずれも網終端装置は自社の設備であり、増設基準も自らで判断できる。

今回のインタビューでもそうだが、電力系のISPでは、高品質の根拠として「自社設備」という言葉がよく使われる。この背景には、PPPoEの網終端装置にしろ、IPv6のゲートウェイにしろ(IPv6も自社設備なのでVNEも存在しない)、「他社の設備や契約によって、回線品質が左右されることがない」という背景がある。

どの事業者に話を聞いても、「『PPPoEが遅い』という風潮に困惑している」という意見が出てくるので、ぜひ、読者のみなさんには、マーケティングメッセージを鵜呑みにせず、正しい状況を理解していただきたい。

と、いうことで本題に入ろう。ここからは、冒頭で紹介した4社それぞれにインタビューした様子を紹介する。

10G対応エリアは関西最大、日本屈指の巨大なネットワーク事業者のオプテージ

オプテージは、インターネット接続サービスの「eo光」を関西地方で提供する関西電力系の通信事業者だ。

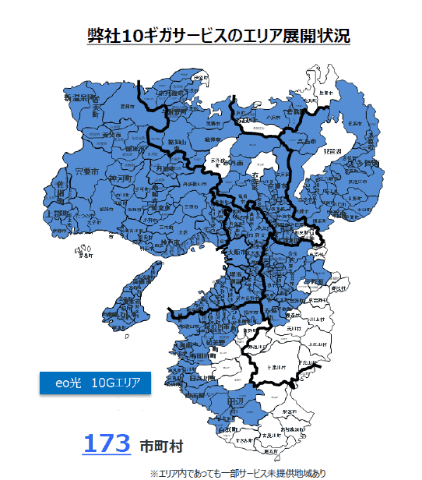

同社のサービスの特徴について、同社コンシューマ事業戦略部の中浴氏は、「弊社のサービスは、近畿2府4県と福井県嶺南地方で提供していますが、エリアカバー率は96.1%と広いエリアで提供しています。しかも、ほとんどのエリアで5Gbpsや10Gbpsの超高速サービスを提供しています」という。

実際、同社の10Gbpsサービスの提供エリアは競合よりも広く、価格も低い。競合がサービスを提供していないエリアに関しては、一強といってもいい状況で、10Gbpsサービスの選択肢として、関西地方では圧倒的な知名度とブランド力を誇っている。

もちろん、サービス品質も高い。ネットワーク技術計画部の西馬氏によると、「ISPとしてアクセス区間・コアネットワーク・インターネットバックボーン全てを自社設備、自社管理しています。PPPoEとIPoEで速度や快適性を差別化する通信事業者もあるようですが、当社はPPPoE接続であっても自社でネットワークが輻輳しないように一気通貫で管理しているため、快適な環境を提供できます」という。

まさに、この点が冒頭で触れたPPPoEの話になる。大切なのは、「自社でコントロールできる」ということであり、そうなればPPPoEか、IPoEか、という方式は、ほとんど関係ないことになる。

また、西馬氏によると、「IPv4/v6についても、安定してご利用いただくためにデュアルスタックでネットワークを提供しています」という。同社のレンタルルーター(eoホームゲートウェイ・無料)の利用が前提ということだが、デュアルスタックである点も、オプテージに限らず、今回の西日本の電力系ISPで注目すべき特徴だ。

IPoEの通信サービスでは、IPv4に関しては、MAP-EやDS-Liteを利用したIPv4 over IPv6方式になっている。この方式の場合、IPv4のアドレスを複数ユーザーで共有する必要があるため、利用できるポート数が限られる(サービスによって異なり、240~4096前後)。

一方で、オプテージ(エネコム、STNet、QTnetも同じ)では、こうした制限がなく、フルポートでIPv4も利用できる。家庭内に大量のIoT機器が存在するケース、多くのユーザーが同時にアクセスするオフィスなどでは、このアドバンテージが実は大きい。

西馬氏によると、「かつてIPoE化も検討したことがありますが、今の構成に比べたメリットがないので見送りました。むしろIPアドレスを共有することのデメリットの方が大きいと言えます」とのことだ。

なお、中浴氏によると、「申し込みや、サポートをオンライン専用とすることで、eo光の高い品質はそのままに、よりご利用いただきやすい価格に設定した『eo光シンプルプラン』も提供しています」という。

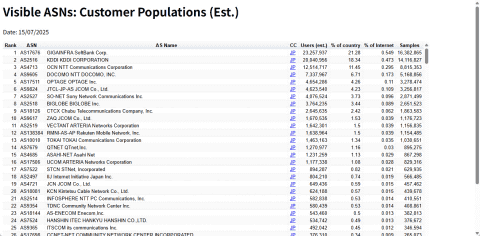

このほか、印象的だったのは、ネットワーク事業者としてのオプテージの存在感の大きさだ。先に触れたエリアの広さもそうだが、同社のネットワークのユーザー数は多く、7月15日時点での集計では国内では、ソフトバンク、KDDI、OCN、DOCOMOに次ぐ、5位にランクインしている。

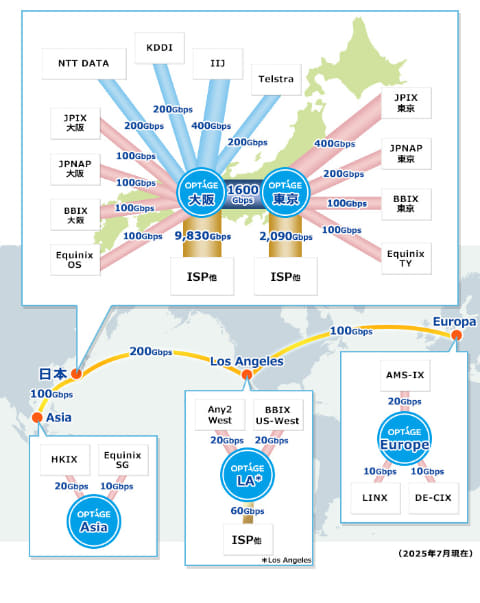

バックボーンもリッチで、大阪、東京の拠点に加え、海外にも拠点を構えている。関西圏のユーザーが東京などを経由することなく、大阪からIXを経てインターネットに出ていけるため遅延の低い通信が可能になっている。

こうしたインフラとしての信頼性の高い基盤によって、地域の生活を守ることにも貢献している。

現在開催中の大阪万博では、インフラを提供する事業者として参加している。関西地方になくてはならない企業と言っても、まったく過言ではないだろう。

10Gbpsルーターを提供、中国地方で高速回線の普及を目指すエネコム

エネコムは、インターネット接続サービスの「メガ・エッグ 光ネット」を中国地方で提供する中国電力系の通信事業者だ。

同社コンシューマ事業本部の原田氏は、同社の特徴について「電力グループとしての認知や安心感、地域に根差したイメージで、高く評価されている通信事業者です」と紹介してくれた。

もちろん、回線の品質にも自信を持っており、「自社で光ファイバー網を構築しており、お客さまからの利用トラフィックに対して混雑しないよう設備増強を進めているため、通信速度の安定性に自信をもっています」という。

同社は「メガ・エッグ 光10ギガ」という10Gbpsのサービスを提供しているが、これも他社同様にPPPoE接続のIPv6/IPv4デュアルスタックサービスとなる。丸岡氏によると、「10Gbpsサービスの提供にあたって、トラフィックが増えたり、今後ユーザーが増えたりすることを想定して、早めの設備増強を計画的に実施しています。現状でもお客さまが満足していただける品質を提供できていますが、今後もさらに増強を進めていく予定です」という。

冒頭で解説したような増設基準に縛られ思うように増強できない環境と異なり、早め早め、先手先手で設備増強をできるのは、事業者にとっても、ユーザーにとってもメリットが大きい。

ただ、同社は、そこだけに満足せずに、ユーザー宅の環境改善にも力を入れている。

現状、同社に限らず、10Gbpsのサービスを導入しても速度が出ないと利用者から声があがるケースで、原因となっているのは、宅内通信機器のスペックが低いケースが圧倒的に多い。

こうした状況に対応すべく、エネコムでは、7月からかなり高性能なWi-Fi 7ルーターのレンタル提供を開始した。Wi-Fi 7対応で、11.5Gbps(6GHz帯)+5.76 Gbps(5GHz帯)+1.37Gbps(2.4GHz帯)のトライバンド(全帯域4ストリーム)製品で、有線ももちろんWAN側10Gbps×1、LAN側10Gbps×1+1Gbps×3という、かなりハイスペックな構成だ。このWi-Fiルーターが1台660円/月で利用できる。

メッシュ構成が必要なら、子機として11.5Gbps(6GHz帯、4ストリーム)+2.88Gbps(5GHz帯、2ストリーム)+0.68Gbps(2.4GHz帯、2ストリーム)に有線LANが1Gbps×1という構成の製品も提供されており、2台で1210円/月、3台なら1760円/月で利用できる(詳細は同社のWi-Fi7ルーター紹介ページを参照)。

渡邊氏によると、「まだ開始したばかりなので、利用者の声はまだ届いていませんが、2019年にWi-Fi 6ルーターのレンタルを提供したときよりも、多くの反響をいただいています。Wi-Fi 7ルーターといっても、製品によって性能はさまざまですが、今回は10Gbps回線を生かすためにハイスペックの製品を提供することにしました」ということだ。

ユーザー層を考慮したサポート体制も整えており、「最近ではサポートがメールやLINEというケースも見かけますが、当社は昔ながらの電話でのサポート体制を維持しています。地域に密着し、顔の見えるサービスを提供するために、訪問セットアップにも力を入れています」(原田氏)という。

地道なネットワーク品質の向上だけでなく、ユーザー視点での改善に取り組む姿勢も、高く評価したいところだ。

地域に欠かせない「テレビ」と「ネット」をセットで届けるSTNet

STNetは、「ピカラ光」というインターネット接続サービスを四国地方で提供する四国電力系の通信事業者となる。

その特徴を同社コンシューマー営業本部の細川氏は、「Pikara(ピカラ光)の最大の特徴は、地元のCATV局などとの協業によって、テレビとインターネットの光ファイバーケーブルなどを共同利用してサービスを提供している点です。これにより、コストを抑えて提供エリアを拡大するなどして設備投資の効率化が図れるだけでなく、地域に根ざした保守体制の強化にもつながっています。お客さまにとっては、安定した通信品質とリーズナブルな価格の両立が実現できていることが大きなメリットです」と説明する。

その背景には、四国地方で受信可能な民放の数がほかの地方と比べて少ない傾向にあり、CATVのコミュニティチャンネルなど地域密着型のテレビサービスに対するニーズが根強いなど、CATVの加入率が比較的高いことがある。テレビとインターネット(「ピカラ光てれび」「ピカラ光ねっと」として提供)を一体で利用したいという利用者の声も多く寄せられており、こうした地域の特性も、CATV局との連携を進める上で重要な要素となったそうだ。

厳密に言うと、「自社設備」のみではなくなるのではないか? という疑問を感じるかもしれない。しかし、細川氏によると、「協業先との連携がとれており、設備増強に関しても迅速かつ円滑に対応できています」という。冒頭で紹介したようなPPPoEの増設基準のような壁のある連携ではなく、良好な関係での連携となるため、ネットワークをコントロールするにあたって障壁となる要素がないという点では、自社設備と変わらないと考えていいだろう。

同社通信システム本部の中西氏によると、高い品質を確保するためにバックボーンネットワークの工夫もしているという。「インターネット接続のためのバックボーン接続(IXやトランジット接続のための拠点)は、現在、東京・大阪への接続が中心となっています。地理的に近い大阪を優先してインターネットに接続することで、東京拠点を経由する場合に比べて低遅延での接続が可能です」ということだ。

当然、大阪の拠点には、多くのコンテンツ事業者も接続しているため、動画配信サービスなど、昨今のコンテンツ主導の大量のトラフィック需要にも耐え得る設計になっているわけだ。

また、四国エリアにおいていち早く、2022年7月に10Gbpsのサービス「ピカラ光ねっと(10Gプラン)」を開始し、さらに「低遅延」ということでは、2025年4月からピカラ光ネット(10Gプラン)向けに「低遅延オプション」というサービスの提供も開始している。中西氏によると「下り方向のトラフィックを優先制御することで、万が一混み合う時間帯でも優先処理が実施され、低遅延で安定した環境を提供するサービス」ということで、オンライン会議やゲームなどでの利用に適している。

このようにSTNetは、CATV(や自治体)とテレビやインターネットといったサービスの棲み分けを明確化したうえで、光ファイバーケーブルなどの設備を共同利用するという、ほかには見られない形態ながらも、それをコストメリットや、ユーザーへの品質にうまく生かすことができている珍しい例と言える。そして、こうした協業の中で、ネットワークの品質という部分にこだわりを持ってコントールしていることがうかがえる。

「地域密着」「地域に根差す」という言葉が頻繁に表れることからもわかるが、四国という地域の特性やユーザーのニーズを的確にとらえている事業者と言えるだろう。

第3のネットワーク集約拠点としてホットな九州を基盤とするQTnet

QTnetは、「BBIQ」というインターネット接続サービスを九州地方で提供する九州電力系の通信事業者だ。

QTnetの強みは、何といっても、近年、第三のネットワーク集約拠点として注目される九州(福岡)を地元に持っている点だ。

同社通信サービス設備部の西村氏は、「主要なインターネット事業者とは、福岡の拠点で直接接続しているため、お客さまに対し高品質な通信を提供できるのがメリットです」と、ネットワーク的な特徴を紹介してくれた。

ISPがインターネット、つまり他の通信事業者と相互接続するには、ネットワーク事業者が集約された拠点に接続する必要がある。こうした大規模な拠点は、かつては東京のみ、現状は東京と大阪が中心だが、この数年で福岡拠点を利用するケースも増えてきている。

QTnetは、そもそも九州を基盤とする事業者で、アクセス区間の光ファイバーから宅内設備はもちろんのこと、バックボーンのネットワークも自社設備で運営しているが、さらに大規模な相互接続拠点への投資も積極的に実施してきたことで、そのメリットが存分に発揮される環境が整いつつある印象だ。

西村氏によると、「福岡の拠点でIX事業者と接続できることで、トラフィックが大阪などを経由することなく、福岡で完結させることができます。動画配信などを提供するコンテンツ事業者との接続も可能なので、トラフィック的にとても有利な状況です」という。

10Gbpsサービスの反響については、徐々に増えつつある状況だという。

正直、今回、取材したどの事業者も既存の1Gbpsサービスの品質が高いことで、それに十分に満足ししているユーザーが多い状況にある。前述したようにPPPoEであっても、自社設備でトラフィックをコントロールし、余裕を持った設備増強を実施できていることで、大きな不満が出ない状況だ。

マーケティング的な意味では、事業者にとってジレンマとも言えるが、それだけ品質および満足度が高いことの現れとも言える。

もちろんその分、10Gbpsというより高速なサービスを求めるユーザーの期待も大きくなっている。同社BBIQ営業部の刈茅氏によると、「10Gbpsのサービスは徐々に契約者数が増えてきています。特にeスポーツの普及で、ゲームなどに使いたいというニーズが増えてきました」という。

同社は、西日本最大級となるeスポーツ総合施設「esports Challenger‘s Park」を運営している。eスポーツのゲームでは、遅延は大きなハンデになる可能性がある。ネットワークの遅延は距離による影響が大きいため、接続先のゲームサーバーの環境にも依るが、東京や大阪を経由せずに済むメリットが生きてくる。

西村氏によると、「韓国とも地理的に近く、韓国事業者(KT)と直接接続しているため、韓国向けに低遅延で高品質な通信を提供できます」とのことだ。ゲームを含めた韓国にサーバーがあるコンテンツなどが快適に利用できるメリットもある。

正直、大阪や東京を経由しなければならないユーザーは、こうした九州の状況がうらやましく見えることだろう。

もちろん、電力グループならではの電気とのセット割引が提供されていたり、リモートサポートやスマートフォンの映像共有によるサポートを提供していたりと、顧客サービスも充実している。昨今は法人向けに生成AIプラットフォーム「QT-GenAI」を提供するなど、最新テクノロジーへの取り組みも盛んだ。

九州というネットワーク的に注目が集まる地域でも、特に品質を確保しやすい通信事業者と言ってもよさそうだ。

「自社設備」を持つことの強みと、そこに込められた思い

以上、西日本で注目を集める電力系の通信事業者に話を聞いたが、いずれの事業者も「自社設備」を持つこと、そして「品質」を高めることにこだわりを持っていることを実感できた。

現状、ISPは、2極化しつつある。自ら設備を持つことを選択した事業者と、他の事業者の設備を借りることを選択した事業者だ。どちらがいいと、単純に判断できるものではないが、今回の4事業者のように、自社設備にこだわる事業者は、「ネットワーク屋」気質というか、技術的な点について熱く語る人が多いように感じた。

いかんせん、われわれユーザーには直接見えない部分の話なので、普段は注目されることがないが、「自社設備」という単語に、いかに多くの思いが詰まっているのかを、今回の記事で少しでも伝えることができたなら幸いだ。