テレワークグッズ・ミニレビュー

第143回

もはやキーボード沼? ホットスワップキーボードで快適性とミスタッチ防止を実現したが、さらなる高みを目指して未知の世界へ

2025年10月3日 12:07

ライター業ということもあって、キーボードはPCを使う上でとても重要なアイテムだ。長年、自分に適したキーボード探しをしてきた筆者だが、最近、快適性と正確なタイプを実現できるキーボードに出会うことができた。これでキーボード選びに終止符を打てた……つもりだったのだがしかし、さらなる高みを目指して、もっと深いキーボード沼にはまりそうなので、一連の話を紹介したい。

たどり着いたのは、ホットスワップ対応のメカニカルキーボード

最近購入して、現時点で「これがベスト」だと思っているのが「Keychron C3 Pro(ホットスワップ対応)」という1万円以下で買えるキーボードだ。

JIS配列の標準的な並びのキーボードでテンキーレス、そしてメカニカルキー。加えて、キースイッチ(キートップの下にあるスイッチ)を簡単に取り替えられるホットスワップ対応という条件で選んだのがこれだ。

このキースイッチを好みのものに変えることで理想的な打鍵感を得ようというわけだが、単に全部を同じ種類のキースイッチにするのではなく、一部ミスタッチの多いキーを、押したときにはっきり分かるスイッチと交換することで、快適性とミスタッチを防ぐ仕組みの両立しよう企てた。

そこで、少し長くなるが、自分のキーボードへ求めるものを探してきた、ここに至る道のりを紹介したい。

はじまりは安価ながらスムーズでクイックなキーボード

キーボードにこだわりを持つきっかけは20年近く前、当時はエルゴノミクスデザインと称してキーの並びがカーブしたキーボードが流行っていて、マイクロソフトのComfort Curve Keyboard 2000に出会ったこと。

エントリークラスの価格帯のキーボードで、気軽に試す感覚で購入したのだが、ボタンを押したときの反応が自分に合っていてとても気に入った。結局、同じキーボードの予備まで揃え、動きが渋くなるたびに新品に交換しつつ、生産終了となるまで何年も使い続けることになった。

「自分に合ったキーボードがあるとこんなに快適になるのか」と気づかせてくれたキーボードであったが、新品が手に入らなくなると、仕方なく新たな理想的なキーボードを求めて、さまざまなモデルを試すことになる。

そうした中で見えてきたのは、自分に合っているのは、底打ちで指の痛みを感じない土台で、キー入力したときの打鍵感としては、クリック感ががなく最後までリニアなタイプで、あまり深くないところにアクチュエーションポイント(作動点)があることだ。そして、キーを押したときに滑らかに上下するものがいい。

そしていろいろと試してみると、メカニカルキーボードの中でも、いわゆる質の良い「銀軸」というキースイッチを使ったキーボードの打鍵感が、筆者の好みにぴったりだということが分かった。

気に入って長らく使っていたComfort Curve Keyboard 2000についても、今になって思えば、カーブしたキー配置が自分に合っていたのではなく、作動点が浅いキーの造りが自分の指に合っていたということも分かってきた。

そこで、銀軸を使ったメカニカルキーボードを用意して使い始めたのだが、今度はまた別の問題が生じてしまった。

キーボードの操作感を左右するキースイッチとは?

さて、キーボードの打鍵感は、キースイッチによって変わってくる。ご存じの方も多いと思うが、知らない人もいると思うので、まずは、簡単にキースイッチについて説明しておきたい。

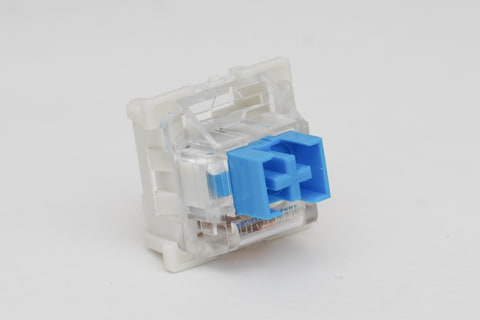

一般的なキーボードを見ると「Q」「W」「E」「R」などと文字の書かれた部分があるが、これがキートップと呼ばれるもの。そしてそのキートップを外した下にあるのがキースイッチで、キーボード入力では、このキースイッチが押されることで作動し、文字を入力したり操作したりすることができる。

キースイッチにも種類があって、今回の主題となる「メカニカル」のほか、薄型のキーボードでは「メンブレン」、ノートPCでは「パンタグラフ」などが採用される。ただしメンブレンやパンタグラフの場合、キースイッチが基板と一体化されているため、キースイッチだけを交換するということができない。それに対して、メカニカルの場合、1つひとつが独立したスイッチとなっているので、キースイッチだけを交換して使うことができる。

そして、キースイッチが変わると打鍵感、つまり、押した時の重さやクリック感の有無、作動点(どれぐらいストロークしたらキー入力されるか)などの特性が変わるので、メカニカルキーボードで自分好みのキースイッチに変えたい、というニーズが生まれてくるわけだ。

そのためメカニカルキースイッチはとても多くの種類が販売されている。ドイツ Cherry社のCherry MXというスイッチの規格と軸の色による動作傾向がデファクトスタンダードになっているが、Kailh、Outemu、TTC、Gateronなどさまざまなメーカーから同規格の互換品が市販されていて、それぞれに微妙な違いがある。

軸の色は茶、黒、赤、青、黄、緑などがあって、軸の色によって特色が分類される。最近ではリニアな動きで扱いやすいとされる赤軸が多く選ばれているようだが、昔ながらのカチカチとクリックのはっきりした青軸も根強い人気。茶軸や黒軸も昔からあったので選ぶ人が多い。

筆者の好みの銀軸はというと、作動点が浅いのが特徴のスイッチだが、少し押し込むとすぐに反応してしまうため、動作が極端で使う人を選ぶと言われている。

キーの場所に合わせたスイッチを使い分けるといいのでは? と考える

というところで話を戻そう。

筆者が銀軸を使う上で発生した問題とは、浅い動作点のため、隣接したキーに指が軽く触れただけで反応してしまいミスタッチとなってしまうことだ。

特に困ったのは「DEL」キーを押そうとして「INS」キーに触れて反応してしまうこと。テキストエディターなどで知らない間にINSを押してしまうことがあって、気付かない間に挿入モード(入力した文字がカーソル位置に挿入される)から上書きモード(カーソル位置以降の文字列が入力した文字に上書きされる)に切り替わっていて、文字が上書きされてることが頻発してしまった。

赤軸や青軸のキーボードを使っているときには起こらなかった問題で、この問題以外は概ね快適な銀軸だが、ミスタッチが頻発するとせっかくの快適さも台無しになってしまう。

もちろん、筆者のキー入力が下手なのは認める。ただ、上手くなれと言われてもすぐ上手くなれるものでもないので考えたのが、キーごとにキースイッチを取り替えるということ。INSキーを赤軸や青軸のスイッチに交換してしまえば問題は解決しそうだからだ。

そしてどうせ交換するなら、人間の指の力はどれも同じではないので、小指のところは軽いキー、中指のところは重いキーなど、ところによってキースイッチを使い分けることを考えた。実のところ、すでにゲーマーのみなさんはやっていることだと思うが、ゲーマーでない自分にとっても、いろいろなキースイッチを組み合わせることで、作業の効率化ができるだろうと思ったのだ。

通常、メカニカルキーのキースイッチの交換はキーボード基板を取り出して半田付けでスイッチを交換する。一度だけの交換なら分解して交換してもいいが、取り替えながらベストを探っていくには、その都度半田付けするのは大変だ。そこで、半田付けや分解なしでスイッチを交換できる「ホットスワップ」と呼ばれる仕様のキーボードを探したのだ。

Keychron C3 Pro(ホットスワップ対応)が条件に合致

キースイッチ以外の条件としては、JIS配列のテンキーレスが条件。テンキーは作業に応じて複数を使い分けていることや、場合によっては使わないこともあるため、テンキーレスがいい。

しかし探してみると、この条件に合致するものはあっても、多くは数万円する高級キーボードばかり。そして高級品とよばれるもののなかには、土台が頑丈すぎて底打ち時の衝撃が強すぎるものもある。

そんな中、Amazonで見つけたのが、新品でも1万円切りの「Keychron C3 Pro(ホットスワップ対応)」だった。

ただ、Keychron C3 Pro(ホットスワップ対応)を選ぶときは注意が必要だ。というのも、広く販売されている通常のKeychron C3 Proはキースイッチの交換ができない仕様。ホットスワップ仕様はAmazon.co.jpだけの扱いとなる。ややこしいことに、Amazon.co.jpでは通常モデルも販売されていて、しかもどちらも「Keychron C3 Pro カスタムゲーミングキーボード」として売られていて写真も同じ。

説明文と価格しか違いはないようなので、ホットスワップ目当てで購入する際は、間違えないように注意してほしい。

実は筆者もKeychron C3 Proを見るたびにホットスワップの記載があったりなかったりしていたので疑問に思っていたが、実はホットスワップ仕様とそうでない通常モデルの2種類があることに気づいたのだった。

価格についてもホットスワップ仕様のほうが9000円前後、通常モデルは7500円前後となっていてホットスワップ仕様のほうが通常価格は高価。ただし、タイムセールなどによって価格が逆転していることもあるので、価格だけで判断すると危険だ。

茶軸なのに自分好みだったキーボード、だが、一部交換でさらに快適に

Keychron C3 Pro(ホットスワップ対応)は2種類の赤軸と茶軸の合計3種類がある。赤軸か茶軸なら赤軸のほうが好みだが、今回、キーの全交換を視野に入れていたため、赤軸を選んで赤軸のスイッチが大量に余るよりは、手持ちがない茶軸のほうを選択した。

ところが、届いた茶軸仕様は、一般的にクリック感がしっかりある茶軸のキーだが、装着されている「Keychron Superスイッチ」は反発力も軽くクリック感も少ない仕様。そのうえ軸がきちんと潤滑処理されているのが動きは非常に滑らか。これはこれで自分に合ったキースイッチだったのだ。

そこで、まだ交換用のキースイッチを購入していないので、多くの茶軸を残したまま、手持ちが少しあった青軸、銀軸のキースイッチに交換することからカスタマイズを始めている。

問題のINSキーを青軸にしたため、ほかのキーはコトコトとタイプできるのに対して、INSキーを押すと「カチっ!」としっかり音がする。これならミスタイプをしたときもすぐ分かり、ミスをしたまま作業を進めてしまうこともなさそうだ。

ほかに「E/J(半角/全角)」も青軸にしてみたが、こちらも切替が分かりやすくなった。青軸の強いクリック音がするが、全体としては押す回数も多くないため騒音も気にならない。

また、頻繁に押すキーでありながら、力の弱い小指でタイプする「A」を最初に銀軸にしたところ、さらに「A」の押しやすさが上がっているような気がしている。

押す頻度や使う指の力に応じて反発力など傾向の違うキーに交換するのはなかなかアリなので、現在は少しずつ違うキーに置き換えてベストを探っている真っ最中だ。

これは新たな沼か? 1つひとつのキースイッチにこだわる

ちなみに、筆者のお気に入りの銀軸のキースイッチはGateronのG Pro v3.0で、軸の潤滑がとてもよくてスムーズに動く。以前、別のキーボードのキースイッチをGateron G Pro v3.0に全交換して、快適さと同時に誤操作問題を手に入れたものだ。

一部のキー以外はGateron G Pro v3.0で問題がないので、以前の交換時に少し残っていた手持ちのキーから交換を開始。ほかにも手持ちの赤軸や黄軸なども少しずつ試している。

この作業を各スイッチで行うのは、まさしくキーボード沼というかキースイッチ沼への突入と言えるだろう。現在でも十分に満足しているが、さらならキーボードの高みを目指して、無限の組み合わせのあるもっと恐ろしい沼にハマっていると言ってもいいのかもしれない。

今後、ネットの評判などを参考にGateron G Pro v3.0以外のさまざまな軸を購入予定。まさに沼の第二ステージに突入といったところだ。

今後もカスタマイズを進め、最適なキーボードに育てる予定

最近は、カスタマイズ性の高いキーボードとして、作動点を自由に変更できるラピッドトリガーキー(磁気キー)が、高級機を中心に多く採用され登場している。作動点だけでなくキーを離すところも調整できるため、メカニカルキーの交換とは違った調整ができ、よりベストを探ることができそうだ。

こちらも興味のあるところだが、ラピッドトリガーキーでは、現在のところキーの反発力の調整やクリックやリニアの変更まではできず、今回筆者が挑戦している、各軸を混ぜてより使いやすいキーボードに仕上げるようなことはできない。ラピッドトリガーキーもキーを交換する試みも行われているようだが、今のところ筆者に合ったカスタマイズ性能を手軽に実現しているのはホットスワップ対応のメカニカルキーボード、ということになる。

まだ使い始めて日が浅いが、Keychron C3 Pro(ホットスワップ対応)を導入してキータイプの効率は上がったと考えている。今後はもう少しキーの交換を苦しみながら楽しんで、より最適なキーボード目指したい。

INTERNET Watch編集部員やライター陣が、実際に使ってオススメできると思ったテレワークグッズをリレー形式で紹介していく「テレワークグッズ・ミニレビュー」。もし今テレワークに困りごとを抱えているなら、解決するグッズが見つかるかも!? バックナンバーもぜひお楽しみください。