天国へのプロトコル

第32回

マイナンバーカードを実装した故人のiPhone、スムーズに解約する方法は? 確認してみた

2025年7月25日 11:45

Androidは買い取りが拒否される「詰み」ルートがある

6月24日に「iPhoneのマイナンバーカード」機能が使えるようになりました。この機能を使えばプラスチック製のマイナンバーカードがなくても、個人認証や様々な行政サービスが利用できます。とても便利ですが、この機能を有効にしたまま死んでしまったら遺族を困らせることはないのでしょうか。今回はこの疑問を解決したいと思います。

というのは、マイナンバーカードの一部機能である電子証明書機能を実装したAndroid端末は、持ち主の死後に完全な消去や売却ができない状況に陥ることがあったためです。

詳しくは第12回「マイナンバーカード機能を付けたスマホを手放すときは要注意! デジタル庁に詳しく聞いてきた」で説明しましたが、Android端末を単に初期化しただけでは、通常のストレージとは別にNFCチップ(FeliCa-SEチップ)に保存されたデータは削除されずに残ってしまいます。

正しい対処法としては、マイナポータルやおサイフケータイといったNFCを利用する各アプリをアンインストールもしくは初期化し、そのうえで端末全体を初期化する流れになります。しかし、故人が設定した端末自体のパスワードやスマホ用電子証明書用のパスワードなどが分からないと、遺族はこの正しい処置を行うことができません。そして、NFCチップ内を完全抹消する方法がなくなり、残存データによって中古買い取りの対象外とされる可能性もあります。

中古スマホ売買の大手であるイオシスは「NFCやおサイフケータイ機能にロック(セキュリティ制限)がかかっておらず、端末として再利用可能な状態であれば、初期化されていなくても買取可能な場合があります。ただし、端末ごとの仕様や設定によっては、NFC内のデータが消去できない、上書きできないケースもあるため、状態に応じて買取可否が変わる可能性があります」といいます。

この機能が実装された直後の2023年5月半ば、解決策をデジタル庁に尋ねると、「まだ回答が作られていません」との返信をもらいました。誰も完全な初期化ができない「詰み」の状態になるリスクを政府が認めたわけです。

それを踏まえて、2025年6月に提供が始まった「iPhoneのマイナンバーカード」機能をみていきましょう。こちらも「詰み」の状態が発生するのでしょうか?

通常の初期化がなされれば安心

結論から言うと、iPhoneでは同じ心配はいりません。

iPhoneのマイナンバーカード情報は、モバイルSuicaやクレジットカード情報と同じくApple Payで管理される仕組みになっています。iPhoneを通常の手順で初期化する際は、NFCチップ内に保存したものを含めてApple Payの情報はすべてクリアされるため、メインストレージ以外にもデータが残存しない設計になっているのです。

加えて、戸籍法の改正という追い風も吹いています。この改正により、2024年3月からは戸籍情報とマイナンバーカードが連携できるようになりました。死亡届が提出されると、紐付けられた故人のマイナンバーカードが自動で失効するようになり、マイナポータルに残存したデータもインターネットを通して自動で削除されます。

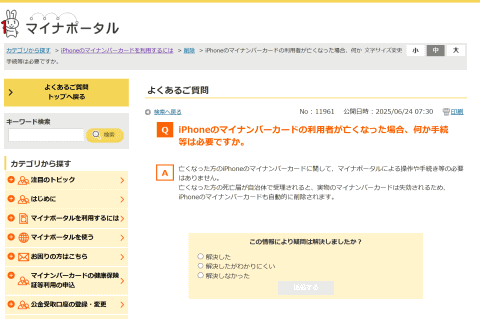

デジタル庁のQ&Aページでも、利用者が亡くなった後のiPhoneで行うべき作業については「マイナポータルによる操作や手続き等の必要はありません。亡くなった方の死亡届が自治体で受理されると、実物のマイナンバーカードは失効されるため、iPhoneのマイナンバーカードも自動的に削除されます」と明記しています。

端末の構造的にも法的にも、故人のマイナンバーカードの情報が死後に残存する心配は不要となっているわけです。

ちなみにAndroid端末でも、改正戸籍法によって死亡届の提出と同時に電子証明書が自動で失効するようになりました。ただし、機器の構造の違いにより、初期化の手順を誤ってNFCチップに残してしまったデータは、管理アプリの仲介を失うためにやはり手出しできない状態に陥る可能性があります。

Android端末においては引き続き、NFCを利用するアプリは個別にアンインストールしたうえで端末全体を初期化するという手順を徹底するように心がけましょう。

「iPhoneを探す」をきちんと制御することが重要

翻って、iPhoneはiPhoneで、別の理由から中古買い取りが拒否される状態に陥ることがあります。

iPhoneには遠隔でアカウント操作が可能な「iPhoneを探す」という機能が以前からあり、デジタル庁もマイナンバーカードの情報漏洩対策のひとつとして紹介していますが、この機能を有効にしたままでは別のAppleアカウントが登録できません。つまり他人が再利用できない状態になるので、遺族が自分用のスマホとしたり中古に出したりすることができません。

前述のイオシスは「『iPhoneを探す』が有効になっている状態のiPhoneは、第三者が利用できないため買取不可となります。仮に初期化された状態でも、『iPhoneを探す』がオンのままでは再利用や再販ができません」と説明します。

持ち主が健在の間は紛失時や盗難時に助けとなり、マイナンバーカード情報の保護にも一役買う機能です。その反面、没後は足かせとなってしまう危険があるわけです。

「iPhoneを探す」を無効にするには、故人のAppleアカウントとAppleアカウントパスワードが必要になるため、遺族がそれらの情報を共有していない場合は工場出荷時の状態に戻すのはかなり困難です。

ただし、この状態でも救いの手はあります。アップルは遺族向けに故人のAppleアカウントを解除するサポートを行っています。死亡証明書や所有者情報等を揃えて審査を通すなど複数の手続きを経る必要がありますが、他に手段がない場合は検討する価値はあるでしょう。

なお、iPhoneのパスコードが分からなくても、中古買い取りにおいては問題ありません。10回連続の入力ミスで初期化される設定なら、その際にApple Payの中身も空になります。10回連続ミスで初期化しない設定を選んでいても、遺族側の操作で初期化に進むことも可能です。

自分のスマホをまっさらに戻す方法は覚えておきたい

つまるところ、没後のiPhoneはマイナンバーカード機能を導入する/しないに関わらず、下記のいずれかの情報が遺族に伝われば、打つ手なしといった状況が避けられるといえます。

- iPhoneのパスコード(iPhoneへのログイン)

- AppleアカウントとAppleアカウントパスワード(「iPhoneを探す」を解除するため)

- アップルの死後サポート情報

セキュリティ上、パスワード等の共有は慎重であるべきなので、有事のときだけ伝達できるように備えたほうがよいでしょう。その一案として、発案者としては「スマホのスペアキー」をおすすめしたいところです(参考:第26回「誰にとっても無縁ではない「デジタル終活」―最短1分でOK、今年のうちにポイントを押さえておこう」)

重要なのは、スマホから持ち主の痕跡を完全に抹消するのは案外難しいと知ることです。処分するのが持ち主ではなく遺族になる場合では、困難の度合いはなおさら高くなります。それを踏まえて、日頃から万が一に備えてスマホの設定やメンテナンス方法を整えておくのがよいでしょう。

| 今回のまとめ |

|

故人がこの世に置いていった資産や思い出を残された側が引き継ぐ、あるいはきちんと片付けるためには適切な手続き(=プロトコル)が必要です。デジタル遺品のプロトコルはまだまだ整備途上。だからこそ、残す側も残される側も現状と対策を掴んでおく必要があります。何をどうすればいいのか。デジタル遺品について長年取材を続けている筆者が最新の事実をお届けします。