ニュース

LINEヤフー、「情報流通プラットフォーム対処法」に基づく届出完了、情報空間健全化の取り組みを説明

2025年8月8日 14:35

LINEヤフー株式会社は、7月29日に「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)に基づく届出を完了したことを8月6日に明らかにした。同日、報道機関向けに同法への対応や情報空間健全化への取り組みについて説明した。

4月1日に施行された情プラ法は、大規模なプラットフォーム事業者に対して、投稿型プラットフォームサービスにおける削除対応の迅速化と運用状況の透明化を目的としたもの。指定を受けた大規模プラットフォーム事業者は、プラットフォーム上で発生した侵害に関する情報の申出に対して迅速に対応することと、削除対応などを適切に行っているかなどの運用状況の公表義務を課せられる。

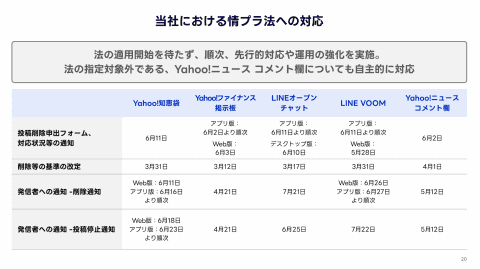

同社は4月30日に、投稿型プラットフォーム「Yahoo!知恵袋」「Yahoo!ファイナンス掲示板」「LINEオープンチャット」「LINE VOOM」を対象に大規模プラットフォーム事業者として指定を受けた。

違法有害情報が増えることで、言論空間における議論を損ないかねない

はじめに、慶應義塾大学 メディア・コミュニケーション研究所 水谷瑛嗣郎准教授がデジタルメディア環境における課題や情プラ法について説明した。

違法有害情報に関するアンケート調査によると、誹謗中傷は60.6%、ヘイトスピーチは36.5%の人が目撃しており、さらに誹謗中傷に関しては18.7%の人が被害に遭った経験があることを紹介。

水谷氏は「こうした情報が蔓延することで、ユーザーがデジタルプラットフォームから距離をとってしまい、言論空間における議論を損ないかねない」と指摘し、情プラ法はこの問題の大きな転換点とした。

オンライン窓口で被害申出できるなど、情報空間健全化への取り組み

続いて、同社政策企画本部メディア部長 槇本 英之氏による情プラ法に対する同社の取り組みについて説明した。

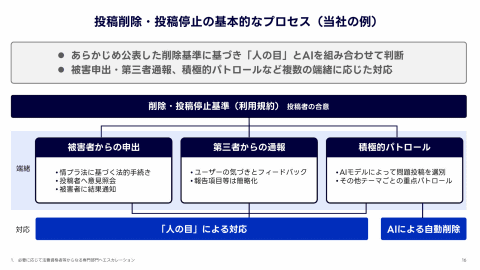

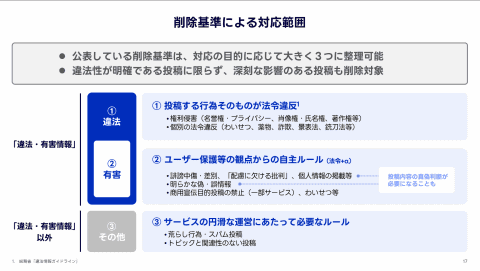

まず、同社におけるコンテンツモデレーションの基本的な仕組みについて紹介。投稿削除・投稿停止の基本的なプロセスとしては、「被害者からの申し出」や「第三者からの通報」があった場合は人間による削除を行うほか、AI監視モデルを用いて「積極的パトロール」を実施し、AIによる自動削除なども実施し、プラットフォーム上で規定に違反していないかを確認している。なお、削除基準の範囲は「違法」「有害」「円滑な運営の妨げ」としており、違法性が明確である投稿に限らず、大きな影響を及ぼす投稿についても削除対象としている。

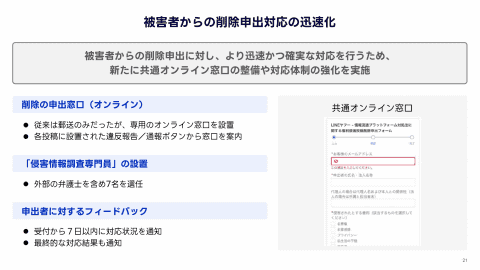

同社では投稿型プラットフォームとして指定された4サービスのほか、同法の指定対象外である「Yahoo!ニュース コメント欄」についても同様に削除対応の迅速化に向けた処置を法の適用開始前から講じている。削除申出に関しては、6月上旬からは共通オンライン窓口を設けたほか、外部の弁護士を含めた侵害情報調査専門員の設置、さらにプラットフォーム上の削除に関するフィードバックの機会を設け、より迅速かつ確実な対応を行っているとした。

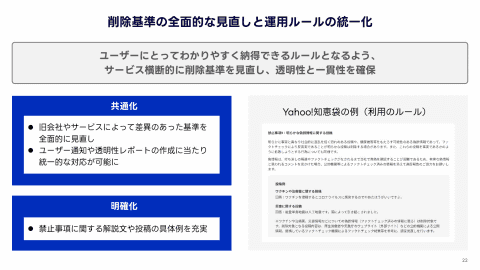

また、削除基準の全面的な見直しと運用ルールの統一化を図った。2023年にZホールディングス、LINE株式会社、ヤフー株式会社が合併しLINEヤフー株式会社となったが、これをきっかけとして、旧会社やサービスによって差異のあった基準の全面的な見直しを行った。さらに、各サービスにおいて利用のルールを明文化した。例えば、Yahoo!知恵袋では禁止事項に関する解説のほか、投稿例も記載している。

迅速化に対して適切に対応しているかなど運用状況の公表義務を果たすため、投稿削除の実績や取組の実施のための体制などについて、「メディア透明性レポート」を年度ごとにまとめている。これにより、ユーザーや外部有識者にフィードバックの機会をもらえるとした。

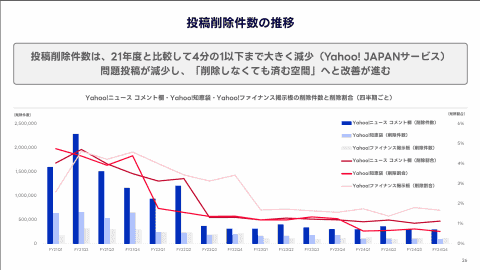

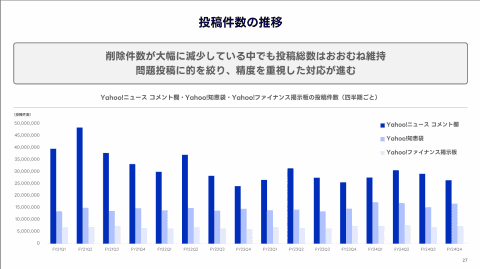

投稿数は変わらないものの、削除件数は4分の1以下まで減少

槇本氏は、さらに投稿削除件数の推移を報告。2021年度から2024年度の間で投稿数はほとんど変わらなかったものの、削除件数は2021年度と比較して2024年度は4分の1以下まで減少しており、「問題となる投稿に的を絞って対策できた」と評価した。削除件数の減少として「人間とAIの両方の目を使っている」ことや「グレーな投稿に対して、添削モデルを活用し、ユーザーに投稿の見直しを促す機会をつくる」といった要因があるのでは、と同氏は分析した。

なお、同社では削除対応以外にも、特にYahoo!ニュースのコメント欄において複数アカウントでの違反行為が見られたことから、2022年に携帯電話番号設定の必須化を定めた。また、集中的に誹謗中傷のコメントが寄せられた記事に対してはコメント欄自体を自動的に非表示する機能も追加している。特に、コメント欄非表示機能を実装してから2カ月間は1日あたり大体3.5件ほどあったものの、直近では10分の1以下まで減少しているということから、「かなり健全化が見えてきてると思う」とまとめた。

特効薬がない、効果のある対策を複数講じていく必要がある

最後に、水谷氏と槇本氏、そしてモデレーターとして同社メディア統括本部シニア トラスト&セーフティー マネージャーの今子さゆり氏が登壇し、対話セッションが行われた。

水谷氏は、同社が取り組む透明性レポートに言及し、アメリカの最高裁判所判事であったルイス・ブランダイス氏の「日光は最良の消毒剤」(光を当てることが、不正行為を防ぐことにつながる)という言葉を引用して「透明性レポートはプラットフォームの恣意的な運用などを防止するためにも必要となる。LINEヤフーのレポートはコンテンツモデレーションの体制などが可視化している点で評価するが、より多くの人にフィードバックをもらえるために、さらに分かりやすく可視化するといいのでは」とコメントした。

槇本氏は、偽・誤情報や権利侵害を防ぐためにさまざまな対策を行う中で、「特効薬がない、効果のある対策を複数講じていく必要がある」とした。その上で、今後の課題として、コンテンツの来歴を可視化する必要があることを挙げた。「例えば、食品では生産者や成分表示が書かれており、消費者の商品選択の助けになっている。一方、コンテンツに関しては、確認が難しい現状がある。このため、ユーザーに情報が正しいかどうかの判断をしてもらえるように今後はコンテンツの来歴情報を可視化させなければならない」とコメントした。