清水理史の「イニシャルB」【特別編】

UGREEN NASの進化が止まらない!! 今度は価格を抑えたDH4300 Plusが登場、はたしてDXPシリーズとはなにが違う?

- 提供:

- 株式会社ユーグリーン・ジャパン

2025年10月6日 06:00

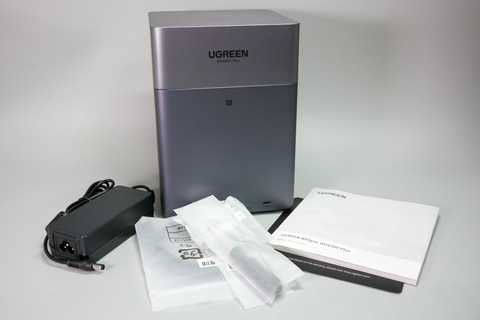

UGREENから、新型のNAS「NASync DH4300 Plus」が発売された。

初心者でも安心して使える導線の巧みさ、価格の割にリッチなスペック、という同社製品ならではの特徴はそのままに、従来モデルから筐体などを変更することで低価格化を実現したモデルだ。

しかも現在Amazonで開催中(10月10日まで)のAmazon プライム感謝祭では、20%オフとなる4万7904円で販売中。

▼Amazon.co.jpのUGREEN NAS セール情報はこちら

国内デビューから半年、ソフトウェアのアップデートも順調に進み、足りないと言われていた部分も補完されている。その実力に迫ってみた。

UGREENのNASはなぜ簡単なのか?

今回、UGREENの新型NAS「NASync DH4300 Plus」を実際に使ってみて、設定導線の巧みさに改めて感心した。

もちろん、NASに限らず、家庭向けIT機器の理想の姿は、設置してケーブルをつなぐだけの設定フリーであるが、NAS、それも複数台HDD搭載で、外出先からもアクセスできるNASともなると、そうはいかない。RAID構成、ユーザー追加、プロトコル選択、リモートアクセス用設定など、さまざまな設定が必要になる。

一般的なNASは、こうした選択と設定がユーザーの手に任される。なので、慣れていないユーザーにとってNASはハードルが高く、どの機能を、どの順番で、どうやって設定するかを、オンラインマニュアルなどを見ながら考えなければならない。

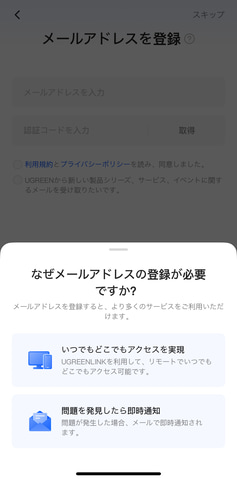

これに対して、UGREENのNASは、基本的な設定導線が一本道になっている。本製品の用途は、LAN内での共有というより、どこからでも使える個人のパーソナルストレージと位置付けられており、伝統的なNASのような多機能であるがゆえの選択肢の広さと設定の複雑さが回避されている。

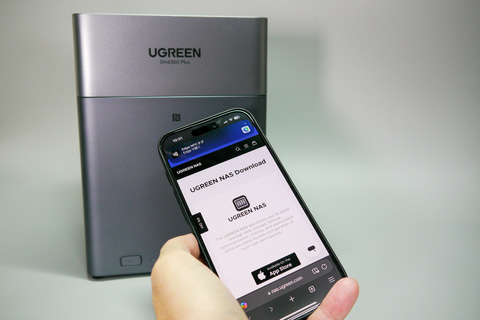

実際にUGREENのNASをセットアップすると分かるが、スマホ用の「UGREEN NAS」アプリでは、画面を進めていくだけで、リモートアクセスが自動的に構成されるし、基本設定完了後に必要な作業(ボリュームの作成、共有フォルダの作成)などがガイドとして表示される。

要するに、本製品は、メーカーとして、ユーザーにどう使ってほしいか? がきちんと定義されており、そのレールから外れないための工夫がきちんと用意されているのだ。

さらに、今回のNASync DH4300 Plusでは、NFCに対応することで、設定用のアプリのダウンロードも簡単にできるように工夫されている(デバイス登録や自動ログインなどにも利用可能)。設定導線への入り口を増やすことで、さらに手軽さに磨きをかけている。

UGREENが突如としてNAS市場に参入しながらも、ここまで高い評価を得られたのは、もちろんマーケティングの上手さや価格戦略も大きいが、個人的には、こうした利用シーンの定義と、そのための設定の絞り込み、そして徹底したガイドの準備が大きかったのではないかと感じている。

思想を継承しつつ低価格化を実現した「NASync DH4300 Plus」

今回、新たに登場した新型モデル「NASync DH4300 Plus」は、こうしたUGREENならではの思想を継承しながら、低価格化を実現したモデルだ。

最大4台のHDDを搭載可能なモデルだが、4つのベイは従来モデルのようなフロント装着型ではなく、内部に用意されている。CPUも従来モデルがx86系のチップを採用していたのに対してARM系の8コア(RK A76+A55)を採用。メモリも8GB(LPDDR4X)固定で増設できない。インターフェースもHDMIは搭載されているが、M.2が省かれるなど、従来モデルのような「てんこ盛り」感は影を潜めている。

| 項目 | 内容 |

| 価格 | 5万9880円 |

| CPU | RK A76+A55 |

| CPUアーキテクチャ | ARM |

| RAM | 8GB LPDDR4X(拡張不可) |

| フラッシュメモリ | 32GB eMMC |

| システム | UGOS Pro |

| SATAドライブベイ | 4 |

| RAID | JBOD/Basic/RAID0/1/5/6/10 |

| 最大ストレージ | 120TB(30TB×4) |

| LANポート | 2.5GbE×1 |

| USB Type-A | 3.2 Gen 1×2 |

| USB Type-C | 3.2 Gen 1×1 |

| SDカードリーダー | なし |

| HDMI | 4K 60Hz |

| サイズ | 155×155×215.7mm(幅×奥行×高さ) |

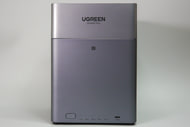

その代わりに、本製品はシンプルでスマートなデザインを手に入れている。

最低限のロゴとLEDのみの主張の少ないデザインとなっているのに加え、設置に必要な面積が小さく、リビングなどの設置場所が限られた空間にも適したサイズとなっている。本製品は4ベイをフルに活用すれば最大120TBもの容量を実現できる。「120TB!」などと言われると、どれほどゴツいんだろうかと想像してしまうが、実際は、非常にスマートな製品に仕上がっているわけだ。

ARM系のCPUも実際に使ってみると十分にパワフルで、内蔵NPUによる画像認識支援などもよく効いており、ストレスなく利用可能なうえ、発熱も気にならない。メモリも標準で8GBと大容量になっているため、Docker(さまざまなアプリを追加できる仕組み)で消費する可能性はあるが(仮想マシンはサポートしない)、通常は増設の必要もないだろう。

家庭向けとなると、このスペックで不足するということはまずない、というか、競合メーカーの家庭向けエントリーモデルはCPUが2~4コア、メモリ1~2GBのモデルが多いことを考えると、むしろオーバースペックと言ってもいいほどだ。スペック的には法人向けの8~10万円クラスの製品がライバルになりそうで、家庭用のエントリー向けNASとは思えないほどリッチな構成となっている。

また、筐体もよく工夫されている。

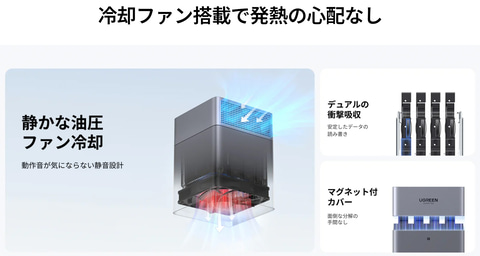

今回のDHシリーズは、金属ではなく、樹脂製の筐体を採用しているが、安っぽさや薄っぺらさは、一切感じさせることがない仕上がりだ。上部のパネルはマグネット式となっており、取り外すことで内部のHDDベイにアクセスできる。

HDD用のトレイは、従来のDXPシリーズで採用されていた画期的な構造(工具不要で取り付けられる)ではなく、HDDをネジで固定するタイプとなっている。コストの問題もありそうだが、おそらくネジでしっかりとHDDを固定することで、振動を抑えるのが狙いだと思われる。

振動対策は、トレイの先端部分にも施されており、一般的な板バネ式の緩衝機構に加えて、厚めのゴムが装着されている。このゴムが、本体側の装着用レール側と密着するように設計されており、HDDを装着するときに適度な抵抗を感じるほど、しっかりと本体との間を埋めている。

このように、本製品はノイズや振動を極力抑えられるように工夫されている。実際、HDDを4台搭載して数日運用しているが、HDDの回転音やアクセス音は、わずかに聞こえてくるくらいで、ほとんど音が気にならない。

こうした細かな工夫は実にUGREENらしい。同社はこうした騒音、振動対策には、かなり気を使っているようで、既存のDXPシリーズでも各所に工夫が見られたが、同じ設計思想が、エントリーモデルの本製品にもしっかりと引き継がれている。特に振動は不快なだけでなく、データの安定した読み書きにも影響するので、その効果も期待できる。

なお、本製品には冷却ファンも搭載されている。こちらもかなり静かで音はほとんど気にならないが、エアフローの考え方が少し変わっている。こうした製品の場合、通常は底面から吸気して、上部に排気するというのが一般的だが、本製品は逆で、マグネット式の上部ケースの背面から吸気し、底面および側面下部のスリットから排気するという方式になっている。おそらく、底面の基盤側を効率的に冷却しようという意図だと思われる。

高いストレージの柔軟性と安全性

どちらかというとハードウェアの完成度の高さに目が行きがちな本製品だが、ソフトウェアの進化も著しい。

UGREENのNASが国内に登場したばかりの頃は、まだOSの「UGOS Pro」の完成度が高いとは言えない部分があった。例えば、Btrfsをサポートしているもののスナップショットが使えなかったり、外付けストレージへのデータバックアップに対応しなかったりと、いくつかの欠点がユーザーから指摘されていた。

もちろん、現在も進化中ではあるが、それから半年、着々とバージョンアップを重ねてきたことで、こうした不足がかなり解消されている。特に注目したいのは、NASとしての基本的な機能、特にデータの安全性に対する対策が幾重にも可能になった点だ。従来の機能と新機能を交えつつ、そのあたりを掘り下げてみよう。

柔軟なベイの使い方が可能

まず、本製品は、4ベイに対応した製品となっており、この構成の自由度が高い点が特徴として挙げられる。4台のHDDをRAID 0/1/5/6/10で構成可能で、前述したように30TBクラスのHDDを利用すれば120TBの容量も実現できる。

なお、2ベイモデルとなるDH2300も先行予約がすでに始まっている。より低価格でスリムなモデルが欲しい場合は、こちらを選択するのも手だ。

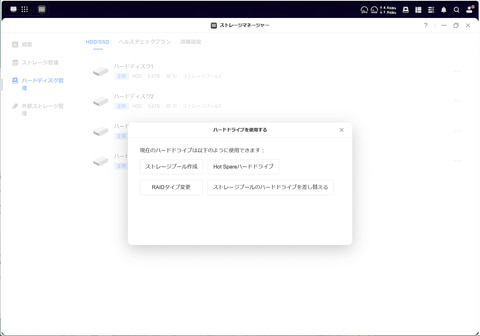

ただし、4ベイモデルのいいところは、シンプルにHDDの台数を増やして容量を増やせることだけではない。

例えば2つのベイにHDDを2つでRAID 1で組んだ上で、残りの1つのベイはホットスペア(故障時に自動で代替する待機HDD)、もう1つは読み書きを高速化するためのSSDキャッシュ、といった構成で使うこともできるし、SSDをアプリのインストール用に利用してNAS自体の動作の高速化を図る、といったこともできる。容量的に2ベイで十分と思っても、4ベイあることで、冗長性や快適性を向上させることができるので、費用と設置場所さえ確保できるなら、個人的には4ベイモデルの選択をおすすめしたい。

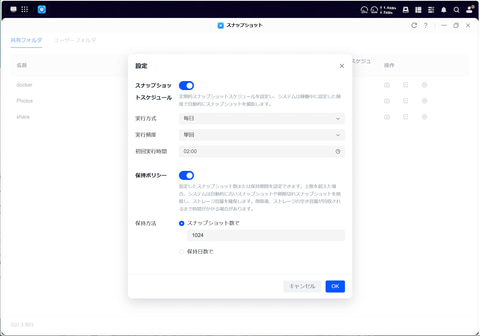

Btrfsのスナップショットに対応

待望のスナップショット機能が搭載された。

初期設定時にHDDをBtrfsを選択してフォーマットすることで、「スナップショット」アプリを使って、共有フォルダやユーザーフォルダのスナップショットを作成することが可能になった。

もちろんスケジュールも可能で、曜日や時間などを指定することで、自動的にスナップショットを作成できる。これにより、万が一、間違ってファイルを上書きしたり、削除したりしてしまった場合などもスナップショットから復元することが可能になる。

登場当初はEXT4を選択するのが無難だったが、これでBtrfsを選択するメリットが見えてきた。

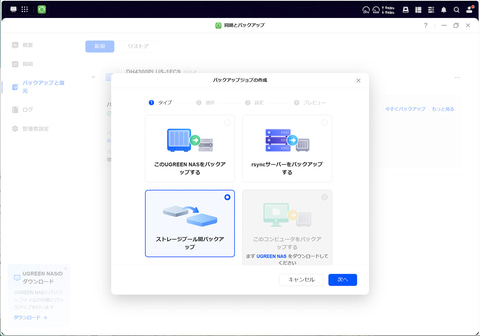

複数の方法でデータを保護

前述したように、RAIDでの冗長性、Btrfsでのスナップショットで、データを保護できる本製品だが、これ以外にも多段的にデータを保護できるようになっている。

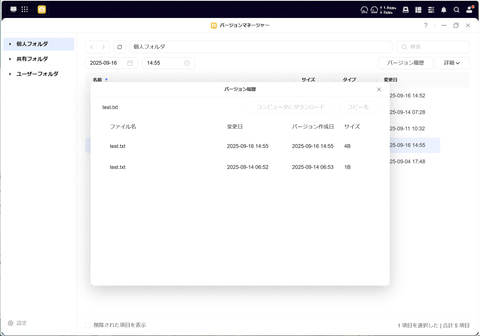

まずは「バージョンマネージャー」によるファイル単位での履歴の管理が可能だ。PC向けのアプリをインストールして同期を設定すると自動的に有効になるが、手動でSMB共有のフォルダなどでも有効化できるようになっており、ファイルが書き換えられると自動的に履歴を保存し、後から過去の履歴に復元することが可能になっている。

こちらはファイル単位で、ユーザー自身の操作によって履歴から復元できるのがメリットとなる。

次にバックアップでの保護が可能だ。こちらも登場当初はPCとの同期やNAS同士の同期(Rsync)しかサポートされていなかったが、現状は同期でWebDAVがサポートされているうえ、外部ストレージへのバックアップにも対応し、より手軽にNASのデータをバックアップできるようになった。

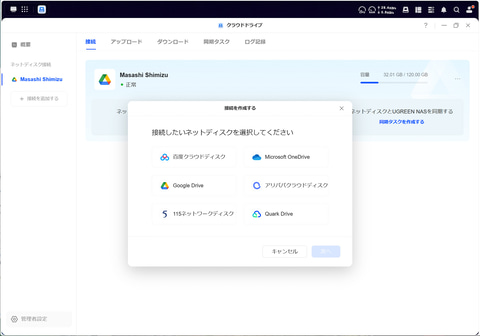

さらにクラウドとの同期も可能だ。「クラウドドライブ」を使うことで、百度、OneDrive、Google Drive、アリババクラウド、115ネットワーク、Quark Driveとの間でデータを同期できる。

つまり、RAID、スナップショット(Btrfs)、バージョンマネージャー、同期とバックアップ、クラウドドライブと、5つの段階で、それぞれデータを保護できるわけだ。これは心強い。

データ移行も簡単

また、NASyncシリーズ間でのデータの互換性も強化された。例えばストレージプールとして利用中のHDDを、x86系(DXPシリーズ)とARM系(今回のDHシリーズ)との間で移行可能になった。

さらに、NASyncシリーズで利用中のHDDを外部ストレージとして一時的にマウントして異なるNASyncシリーズにデータを移行することも可能になっている。これにより、買い替えや増設などでも苦労することがなくなる。

アップグレードも簡単

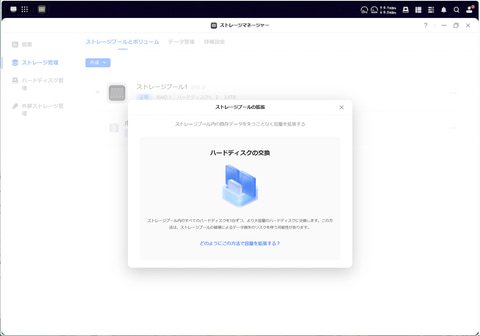

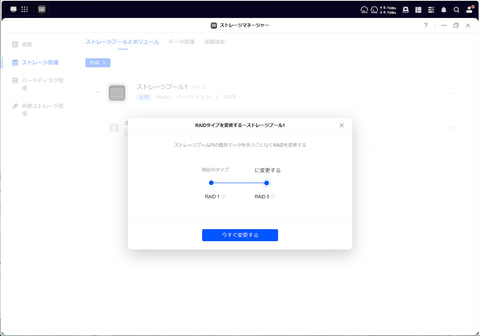

また、容量の増設やRAIDの移行などの操作も簡単にできるようになっている。

例えば、容量が足りなくなり、HDDをより大容量のモデルに交換したいとしよう。この場合、既存の「HDDの無効化→HDDの入れ替え→プールの修復」という手順でHDDのアップグレードが簡単にできる。

もちろん、RAIDの変更も可能だ。例えば、今回のDH4300 Plusなら、最初に2台のHDDでRAID 1に構成しておき、後から1台HDDを増設して、RAIDの移行でRAID 5に変更することができる。

セーフボックスを利用可能

このほか、面白い機能として「セーフボックス」という機能も搭載されている。これは、パスワードを設定することで、暗号化された状態でファイルを保存できる機能だ。

そもそも、NASyncシリーズは、パーソナルストレージとして、プライバシーを保護しながら個人のデータを保管できるように工夫されているが、このセーフボックスは、さらに重要なデータ、他の人には絶対に見られたくない秘密のデータを保管するのに利用できる。

セーフボックスのデータは、パスワード、または初期設定時に発行される「ユーザー名.key」ファイルを無くすと復元できず、バックアップの対象にもならないという徹底的に秘密を厳守できる機能になっている。

第三者に見られるくらいなら、無くなってしまった方がいい、という割り切った使い方をするためのものだが、データによっては、この機能が生きてくるシーンもありそうだ。

このように最新のUGOS Proでは、ストレージ関連の機能がかなり充実している。UGREENのNASというと、冒頭で触れた手軽さが最大の特徴のように思えるが、NASとしての本質的な部分でも不満を感じることはないだろう。

2.5Gbpsで速度十分、AI認識での負荷も低い

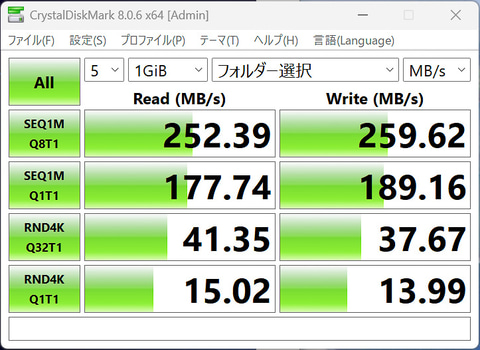

パフォーマンスについても文句はないと言えそうだ。以下は、有線LANで接続したPCからCrystalDiskMarkを実行した結果だ。

本製品の有線LANポートは2.5Gbpsに対応するため、最大速度は252MB/s(2Gbps前後)と1Gbps対応のNASよりも高速なアクセスが可能となっている。

2.5Gbpsの有線環境は、今やノートPCやミニPCなどでも一般的になっているので、データの保存やバックアップが高速にできるだろう。

また、筐体の説明の部分で静音性の高さにも触れたが、CPU性能に余裕があるためか一般的な用途でCPU負荷があまり高くならないのも特徴だ。

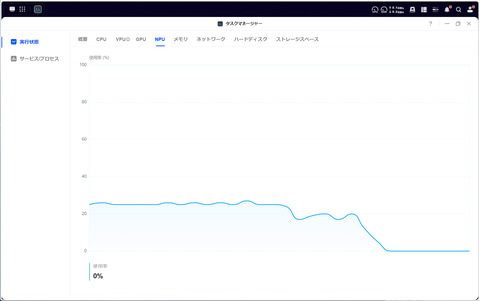

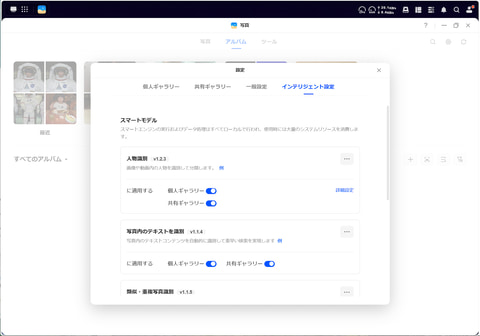

本製品で負荷が高くなりそうな用途としては、写真の自動認識がある。本製品では「写真」アプリのインテリジェント設定で「スマートモデル(AIモデル)」を有効化することで、「人物認識」「写真内のテキストを識別」「類似・重複写真識別」「シーンとオブジェクト識別」「画面認識」などの機能を利用できる。

今回のNASync DH4300 Plusでは、CPUに6TOPSのNPUが内蔵されており、こうしたAI機能を利用する際にNPUが積極的に活用される。スピーディかつ、CPUへの負荷を軽減することで、快適性や静音性にも貢献しているわけだ。

選択肢として有力なモデル

以上、UGREENから登場したDH4300 Plusを実際に試してみたが、エントリークラスのNASとしては、かなり有力な選択肢となりそうだ。スペック的に上位クラスに匹敵する一方で、価格が抑えられており、コスパが非常に高い。

また、これまでに重ねられてきたソフトウェアのアップデートによって、基本的なストレージ機能が高められたことで、個人的には、より安心して使える製品に仕上がったという印象を受けた。

スマートフォンの写真のバックアップがもっとも適した使い方となるが、PCのデータ保管やバックアップ、デジタルカメラの高画質な写真の保管、YouTubeなどの投稿用動画の保管などにも活用できる。

冒頭で触れた優れた設定導線による初心者向けの扱いやすさだけでなく、中上級者が待っていた機能が充実したことで、より隙がなくなった印象だ。もちろん、使い方によってはまだ物足りないと考える人もいるかもしれないが、同社はソフトウェアのアップデートに真摯に向き合っているので、今後、さらに機能が向上することも期待できそうだ。

結論としては、一般的な用途なら、DXPシリーズではなく、こちらを選ぶメリットも大きいと言える。4ベイで大容量にもできるし、ホットスペアなどに使える安心感も大きい。コンパクトで静かなので、個人で使うのに適した製品と言えそうだ。

エントリーモデルのDH4300 Plusは上位モデルとくらべてなにが違う? 他社の同価格帯NASと比べてお得? さらに進化し続けるUGREEN NASのOSについてもチェックします。